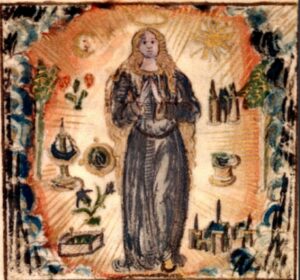

MS 119: Französisches Stundenbuch (um 1550)

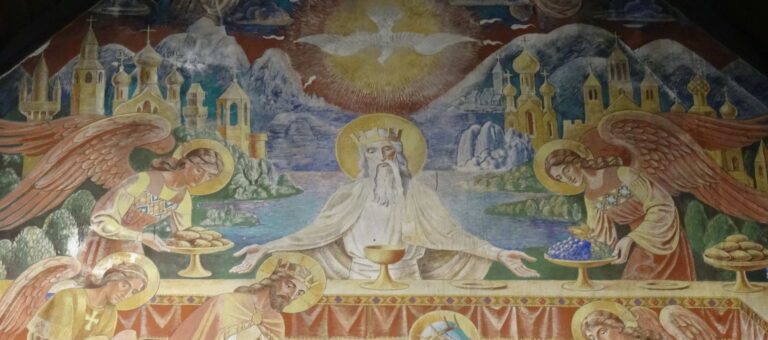

Mönch Palladius „Predigt über die Wiederkunft Christi“ (um 1760)

Weltgericht aus Melaya Guba (18. Jh.)

LETZTER BEITRAG

MS 119: Französisches Stundenbuch (um 1550)

In der Mitte des 16. Jahrhundert war das Thema Tota Pulchra, also die Maria Immaculata mit ihren Symbolen der Reinheit nach der Lauretanischen Litanei, längst etabliert. Die großen Stundenbücher waren geschrieben, das Thema findet sich

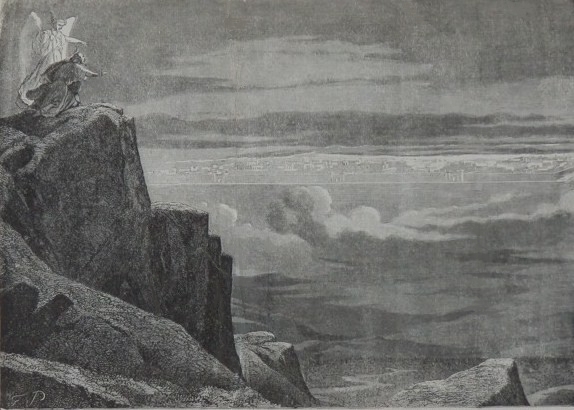

F. P.: Kupferstich (1880); Kopie von Jan Zwijnenburg (1944-2019): Gemälde (1984)

Gustave Dorés (1832-1883) Hell-Dunkel-Effekte, die Horizontalität wie auch die Architektursilhouette seines Jerusalem-Bildes wurden bald von anderen Künstlern nachgeahmt. Ein solches Beispiel findet man in der „Bijbel. Bevattende de boeken van het oude en nieuwe testament volgens de staten-overzetting“, die A. W. Bronsveld 1880 in Amsterdam bei dem Verlag A. Akkeringa

Weltgericht auf einem Niellodruck (16. Jh.)

Ein Niellodruck ist ein Tiefdruckverfahren, bei dem die Zeichnung durch eingravierte oder durch in Stahlplatten eingepresste schwarze Farbe entsteht. Es gibt nur wenige Arbeiten, zumeist aus der Frühen Neuzeit, obwohl die Technik des „Niello“ bereits in der Antike bekannt war. In der Frühen Neuzeit war die Methode eine Hoffnung auf

Vittskövle-Werkstätte: Zisterzienserkirche Rinkaby (1475-1500)

Die Freskenmalerei auf einer Kappe der Zisterzienserkirche Rinkaby, im nordöstlichen Skåne in Schweden gelegen, wurde im letzten Viertel des 15. Jahrhunderts von der Vittskövle-Werkstätte unter Magnus Håkansson ausgeführt. Der heutige Erhaltungszustand ist, was das einstige Neue Jerusalem angeht, extrem unbefriedigend. Von der Stadtdarstellung an der Nordseite des Chors fehlt auf

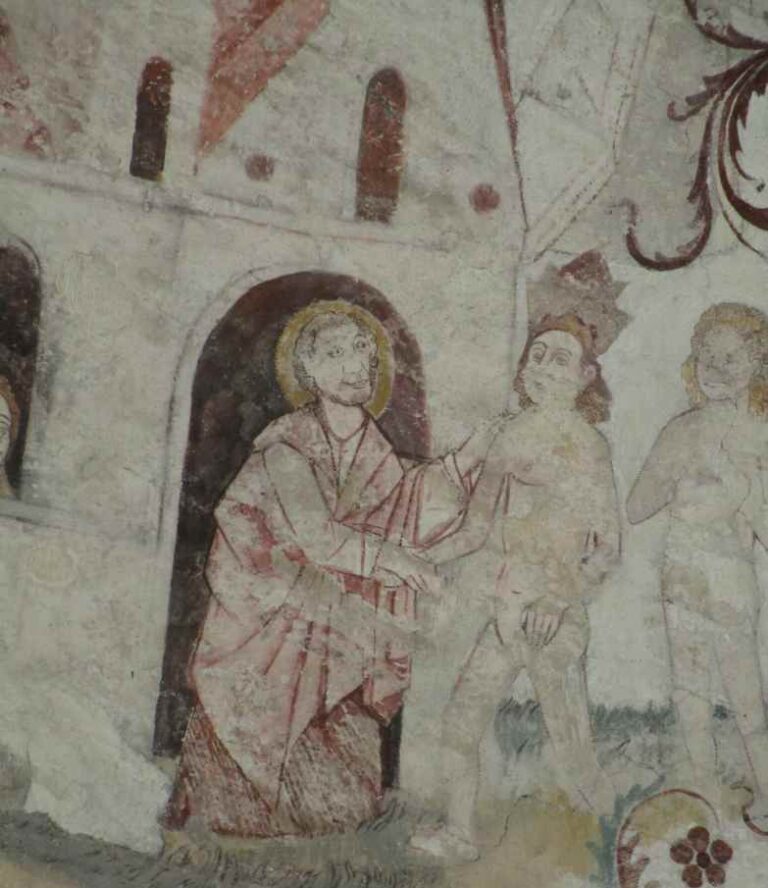

Fresko aus Loxstedt (spätes 15. Jh.)

In der Kapelle zu Loxstedt unterhalb von Cuxhaven ist das Himmlische Jerusalem so zu sehen, wie es im 15. Jahrhundert in der Darstellung beliebt und oft zu finden war: als einfaches zeitgenössisches Kirchengebäude, ohne jeden urbanen Anklang. Die übrigen Ausstattungsbestandteile gehören zum üblichen Repertoire: Das östliche Schiffsjoch präsentiert das Weltgericht.

Fresko aus Östra Herrestad (1475-1500)

Aus der Zeit zwischen 1475 und 1500 stammen die Wandmalereien in der Kirche Östra Herrestad in Skåne (Schweden), die eine lokale Werkstätte vor Ort ausführte. Wie so oft in Skandinavien, wurden die Malereien dann im 18. Jahrhundert überstrichen, im späten 19. Jahrhundert wiederentdeckt und, dem Zeitgeschmack und dem damaligen Forschungsstand

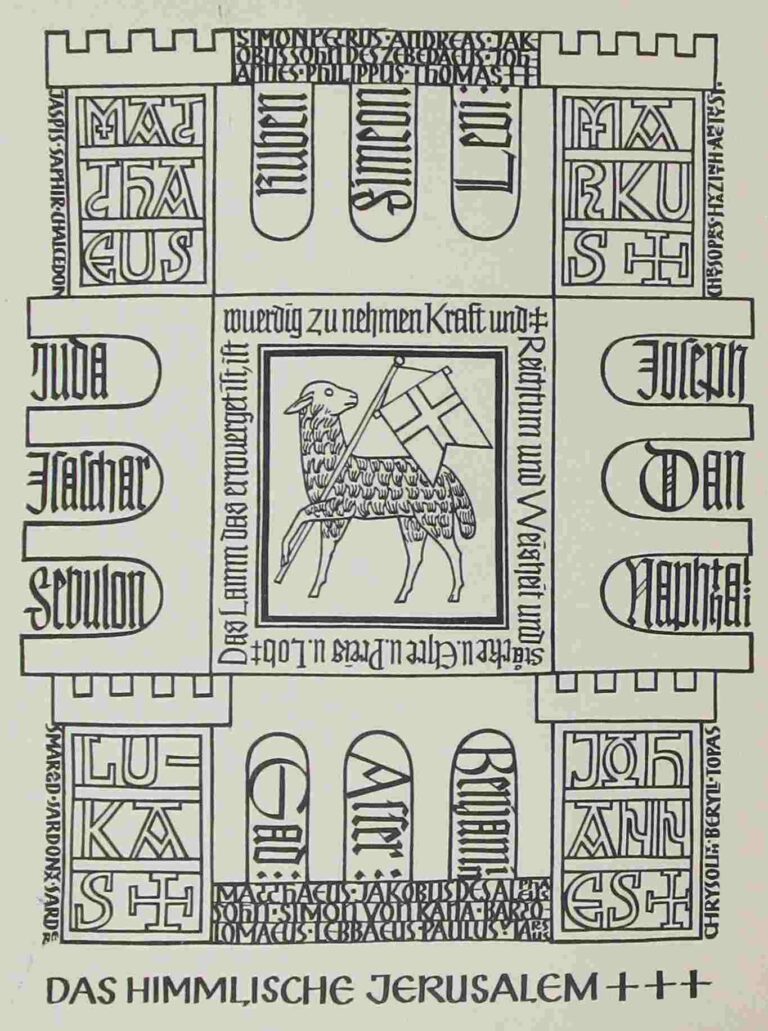

Rudolf Koch (1876-1934), Fritz Kredel (1900-1973): „Christliche Symbole“ (1932)

Diese Abbildung stammt von Seite 140 aus dem Werk „Christliche Symbole“, das Rudolf Koch (1876-1934) unter Mitarbeit des Grafikers Fritz Kredel (1900-1973) 1932 erstmals herausgebracht hat. Das Buch reiht sich ein in eine Reihe moderner Bemühungen innerhalb der sakralen Kunst, die christliche Botschaft im 20. Jahrhundert visuell schnell und einprägsam

Anna Dorothea Kunz-Saile (geb. 1941): Christusbund Waldenbuch (1994)

Dieses Mosaik befindet sich heute im Gottesdienstraum des Württembergischen Christusbund e.V. (einst Landeskirchliche Gemeinschaft Württembergischer Brüderbund Waldenbuch e.V.). Dieser Bund ist ein Zusammenschluss bekennender Christen, die gleichzeitig Mitglied in der Württembergischen (evangelischen) Landeskirche sind. Eigentlich ist es eine Gruppierung in der Tradition des Neupietismus, die sich südlich von Stuttgart in

Pär Andersson (1926-2015): Chormosaik aus Örnäset (1963)

Die evangelische Kirche Örnäset/Luleå (Provinz Norrbotten) wurde am ersten Adventssonntag des Jahres 1963 eingeweiht. Der Bau ist ein Repräsentant seiner Zeit, eine aufwendig gestaltete und zugleich zurückhaltende Sakralarchitektur, ausgestattet mit warmen und einladenden Dekorationen in festem, schwerem Material mit sorgfältig behandelten Oberflächen und Details. Das Kirchenschiff wird durch das hundert

Hermann Bauch (1929-2006) und Bernhard Fembek (1923-2009): Mosaik in St. Gabriel, Maria Enzersdorf (1980)

St. Gabriel wurde nach St. Michael in Steyl als zweite Niederlassung der Steyler Missionare 1889 in Maria Enzersdorf bei Wien gegründet. Dort entstand bis 1914 ein groß angelegter Gebäudekomplex mit einer mächtigen, dem Heiligen Geist geweihten Kirche. Als Ausbildungshaus mit Theologischer Hochschule wurde es rasch auch zu einem Zentrum der

Claus Wallner (1926-1979): Mosaik der Immanuelkirche Laatzen (1959)

Die Immanuelkirche Laatzen ist eine evangelisch-lutherische Kirchengemeinde im Kirchenkreis Laatzen-Springe, der zur Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannover gehört. Dort baute die Gemeinde 1959 ihre im Krieg zerstörte Kirche neu, wobei, wie es zu jener Zeit in Niedersachsen Mode wurde, das Himmlische Jerusalem von Anfang an Teil der Wandgestaltung war, wie auch in

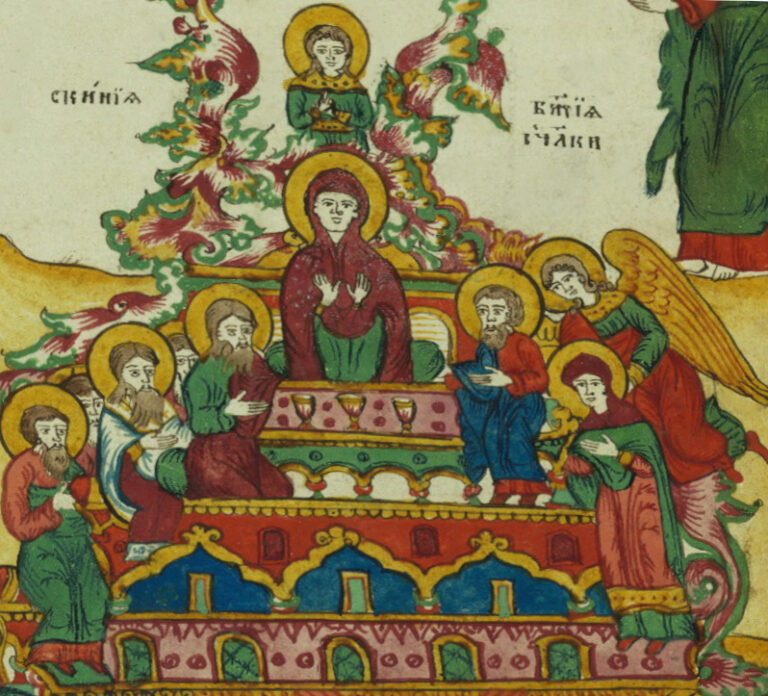

Apokalypsemanuskript der Altgläubigen aus Russland (um 1800)

Diese farbenfrohen Darstellungen des Himmlischen Jerusalem sind im Umkreis der Altgläubigen-Gemeinschaft in Russland entstanden. Sie sind in Farbe, Ausführung und Motivwahl an mittelalterliche Manuskripte angelehnt, entstanden aber erst um 1800. Da den Altgläubigen in Russland der Buchdruck untersagt war, mussten sie, wie im Mittelalter, ihre Schriften mühsam per Hand abfassen

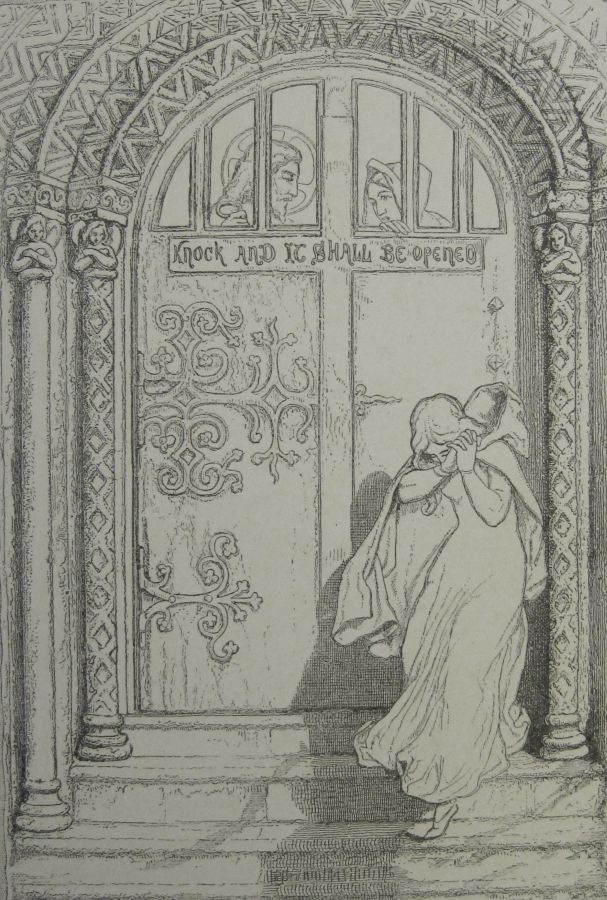

William Bell Scott (1811-1890): Pilgrim’s Progress, Ausgabe 1865

„The pilgrim’s progress“ erschien „with Sixty-Five original illustrations by David and William B. Scott“ in einer Ausgabe 1865 in London. Das bezog sich auf eine Neuedition des erfolgreichen Romans von John Bunyan aus dem 17. Jahrhundert. Die beiden im Titel genannten Künstler waren zur Zeit des Viktorianismus bekannt und beliebt,

Han Bijvoet (1897-1975): Fresko aus Onze Lieve Vrouw ter Nood in Heiloo (1930)

Heiloo ist ein landwirtschaftlich geprägtes Dorf im Nordwesten der Niederlande in der Provinz Nordholland. Wenige Kilometer südlich von Heiloo liegt eine Quelle, die schon in vorchristlicher Zeit als heiliger Ort galt. Dort steht jetzt die Kapelle Onze-Lieve-Vrouwe ter Nood („Unsere Liebe Frau zur Not“), zu der mehrmals im Jahr katholische

Reinhold Schröder (1932-2024): Abgeschaffter und inzwischen wieder rückgeholter Tabernakel aus St. Johannes in Dorsten (1982)

Der Tabernakel von St. Johannes in Dorsten am Übergang vom südlichen Münsterland ins nördliche Ruhrgebiet fügte sich mit seiner hölzernen Stele und dem Aufsatz aus Bronze harmonisch in die Struktur des modernisierten Altarraumes ein. Er ist 1982, als unter dem Pfarrer Günter Kiefer der Kircheninnenraum komplett umgestaltet wurde, von dem

Charles Crodel (1894-1973): Mosaik der Kaiser-Friedrich-Gedächtnis-Kirche Berlin (1957) und Fenster der Schloßkirche Pforzheim (1958)

Nachdem die 1895 erbaute Berliner Kaiser-Friedrich-Gedächtnis-Kirche im November 1943 durch Luftangriffe total zerstört worden war, wurde auf ihren alten Fundamenten nach Entwürfen von Professor Ludwig Lemmer das neue Gotteshaus gebaut. Es wurde am 30. Juni 1957 von Bischof Otto Dibelius (1880-1967) zur Internationalen Bauausstellung eingeweiht. Die deutsche und schweizerische Aluminium-Industrie

Michael Düchting (geb. 1956): Tabernakel des St.-Patrokli-Doms in Soest (2000)

Im mittelalterlichen St.-Patrokli-Dom in Soest wurde nach den Kriegszerstörungen 1945 wieder eine Krypta eingerichtet und modern ausgestattet. Diese wurde 2000/2001 umgestaltet und erneuert. Im Zentrum auf einer Steinstele vor dem Altar befindet sich ein Tabernakel in Kubusform. Die Stele ist

Hilde Ferber (1901-1967): Ehemalige Christuskirche in Bielefeld-Senne (1956)

Mit der evangelischen Christuskirche in Bielefeld-Senne nahm es ein frühes Ende. Die Kirche wurde erbaut, als die Stadt überfüllt war mit Flüchtlingen, die damals noch fast alle einer christlichen Gemeinschaft angehörten. Die Stadt expandierte, man benötigte Gotteshäuser, die Christuskirche wurde

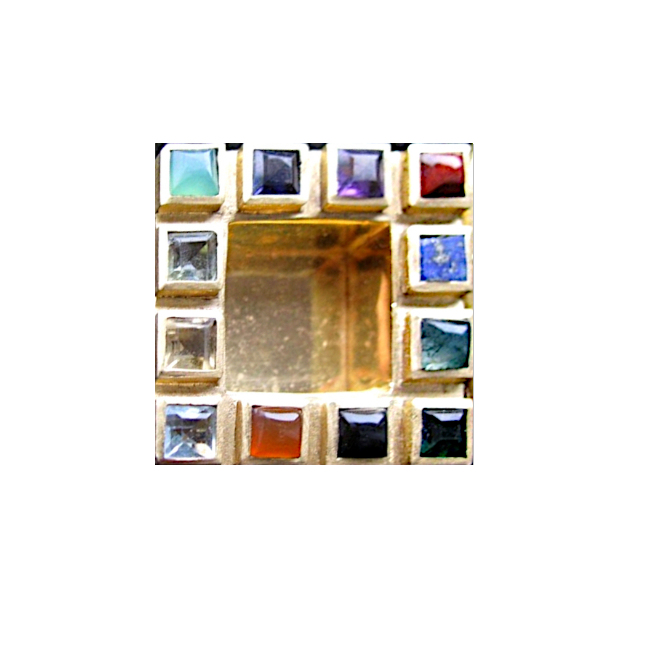

Claudia Mohr: Schmuckstück (2003)

Schmuckstücke mit dem Motiv des Himmlischen Jerusalem sind etwas Seltenes, sie haben aber eine Jahrhunderte währende Tradition: Erinnert sei kurz an den Jerusalems-Anhänger aus dem Louvre (16. Jahrhundert), die Goldbroschen von Matthäus Bayer aus den 1960er Jahren oder das Jerusalems-Kreuz

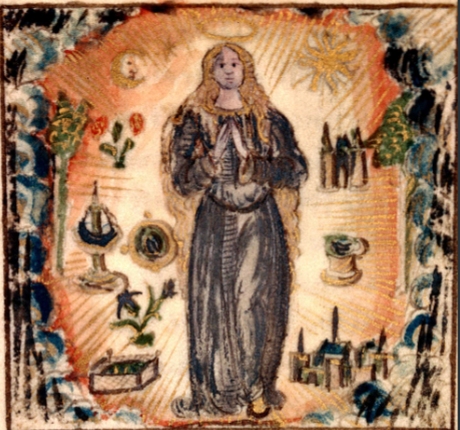

Maria Immaculata aus der Kathedrale von Pasig (17. Jh.)

In den römisch-katholischen Gegenden der Philippinen hat es stets eine besondere Marienfrömmigkeit gegeben, die sich auch in Kunstwerken Ausdruck verschaffte. Beispiele sind nicht allein die Elfenbeintafel aus dem Victoria and Albert Museum oder die Türgestaltung der Kathedrale von Manila, sondern

S. Judin, J. G. Wächter: Russische Gedenkmünze (1698)

Im Jahr 1698 ließ der Zar Peter der Große eine Gedenkmünze aus Anlass seines Krönungsjubiläums herausgeben. Sie ist komplett aus Silber gefertigt, 66 Millimeter groß und 95.65 Gramm schwer. Der Avers zeigt ein Porträt des Zaren, der Revers zeigt den

Marian Zidaru (geb. 1956): Jerusalemtor des Klosters Glodeni-Vale in Rumänien (1990)

In Rumänien wurde tatsächlich ein Tor des Himmlischen Jerusalem nach- bzw. vorgebaut. Es ist das Tor eines Klosters in Glodeni-Vale bei Pucioasa im Vorland der Karpaten. Hierhin hat sich eine Gruppe orthodoxer Mönche und Nonnen zurückgezogen, die ihre Gemeinschaft „Noul

Über mich

Dr. Claus Bernet

Um etwa 1990 begann ich, mich mit dem Thema Jerusalem zu beschäftigen. Die Stadt habe ich mehrfach bereist und Bücher zu diesem Thema verfasst; erwähnen sollte man vielleicht die Reihe „Meisterwerke des Himmlischen Jerusalem“, den Band „Perlen des Neuen Jerusalem“ und meine Dissertation „Gebaute Apokalypse“. Zahlreiche Aufsätze erschienen immer wieder in Fachzeitschriften (Das Münster, Textilkunst International, Zeitschrift für Sepulkralkultur, u.v. a.). Mit meiner wissenschaftlichen Dokumentation von Jerusalems-Kunstwerken konnten bereits Ausstellungen und Museumskataloge unterstützt sowie Gemeinden bei der Anschaffung von geeigneten Kunstwerken beraten werden. Regelmäßig gebe ich auch Bildvorträge zu diesem Thema. Grundlage der Publikationen und der Bildvorträge sind meine fotografische Sammlung von inzwischen 6.000 Aufnahmen von Glasfenstern, Fresken, Mosaiken und anderen Kunstwerken.