LETZTER BEITRAG

David Hetland (1947-2006): Kapelle des Riverview Place in Fargo (1987)

Riverview Place in Fargo (Nort Dakota), zu dem auch eine Kapelle für die Seniorenwohnanlage gehört, wurde von den Presentation Sisters gegründet. Die Einrichtung wurde zur Bereitstellung von Wohnraum und Pflege entwickelt und verfügt über eine

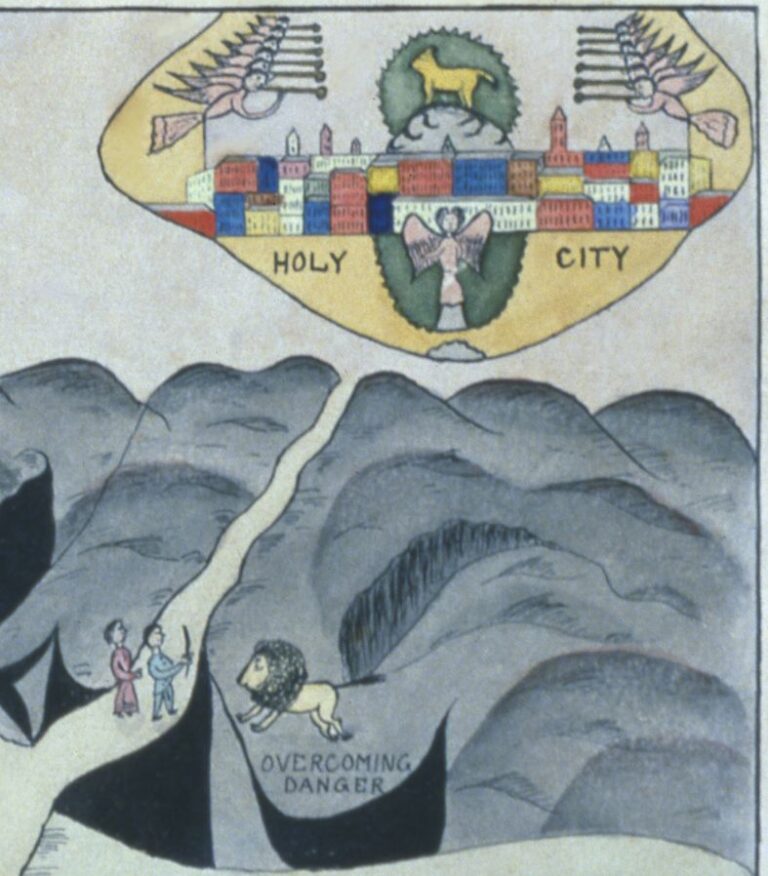

Christian K. Witmyer: Zweiwegebild (um 1890)

Das klassische Zweiwegebild war vor allem in der Volkskunst des 19. Jahrhunderts beliebt, der Aufbau ist fast immer gleich. Ein Mensch muss sich entscheiden: Geht er den angenehmen Weg, den viele einschlagen, wird er in der Hölle landen. Beschreitet er aber den einsamen Pfad nach oben, wird es mühsam und

Henry Dawson (1811-1878): „Pilgrims in the sight of the Celestial City“ (1854)

Als Autodidakt, der keine Professur innehielt und in keine Akademie gewählt wurde, hat die Kunstgeschichte sich für den britischen Maler Henry Dawson (1811-1878) nie ernsthaft interessiert. Dawson war von den Arbeiten des englischen Apokalypsemeisters John Martin (1789-1854) begeistert, was vielleicht sein Verhängnis war, denn er trat aus dem Schatten seines

Laszlo Najmanyi (1946-2020): Map of New Jerusalem (1979/1982)

1979 begann das Projekt „The map of New Jerusalem“, das sich bis zum 12. Dezember 1982 hinzog und 1.440 Arbeitstage beanspruchte. Oben ist eine Entwurfszeichnung (Toronto) zu sehen und unten die fertige „map of New Jerusalem“ der Gruppe SPIONS. Maßgeblich Beteiligter, auch als Ideengeber, war „108 AM“ aus Ungarn. Fiktiver

Ernst Strom (1929-2019): Wandbild in „Zum kostbaren Blut Christi“ in Vaterstetten (1995)

Das von Ernst Strom (1929-2019) aus Vaterstetten bei München gestaltete Wandbild zeigt in freier Interpretation die Frontalansicht einer aufragenden, vieltürmigen Stadt. Die Häuser, Mauern, Türme und Tore sind auf einfache, geometrische Grundformen reduziert, wie man es von Kunstwerken der 1970er Jahre her kennt. Die leuchtenden, goldgelben und orangen Farben sollen

Oskar Koller (1925-2004): Altarwand in der Liborius-Wagner-Kirche, Kahl am Main (1987)

Laut Datierung am Objekt wurde 1987 von dem Maler und Grafiker Oskar Koller (1925-2004) aus Erlangen ein farbenfrohes Altarbild gestaltet, mit dem Titel „Himmlisches Jerusalem“. Es symbolisiert diesen Gegenstand überwiegend abstrakt, angelehnt an die Beschreibung in der Johannesoffenbarung. Entstanden ist es zu einer Zeit, als Koller auch andere sakrale Kunstwerke

Alfred D. Sandstrom: Malerei ohne Titel (2000)

Alfred D. Sandstroms Vater war Swedenborgianer. Bei der „Swedenborgian Church of North America“ spielt das mystische Jerusalem eine hervorgehobene Rolle. Dem Vater zu Ehren ist dieses Bild geschaffen worden. Sein Sohn wurde in Schweden geboren, zog aber mit 17 Jahren in die USA, wo er erst die Bryn Athyn Academy

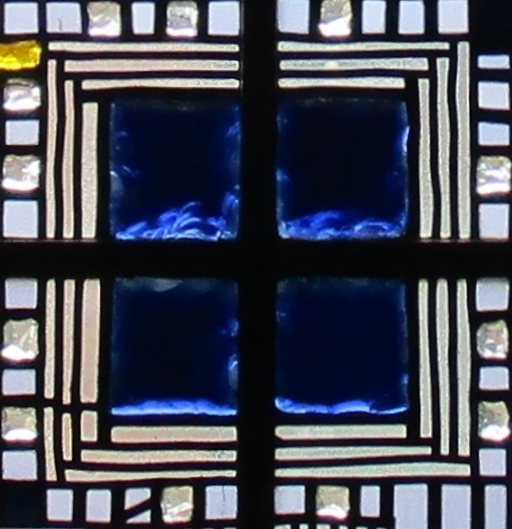

Peter Valentin Feuerstein (1917-2000): Fenster aus St. Jakobus zu Unterkirnach (1990)

St. Jakobus ist eine römisch-katholische Kirche aus dem Jahr 1907 in Unterkirnach im südlichen Baden, tief im Schwarzwald gelegen. Nach Kriegszerstörungen hatte man im Kirchenschiff lediglich eine Notverglasung. Nachdem zunächst die Chorfenster durch Maximilian Bartosz (1913-2000) erneuert wurden, konnte und wollte man sich Ende der 1980er Jahre kunstvolle oder kunstvollere

Jobst Weniger: Weltgericht in der Magdalenenkapelle in Hall (1466)

Eine umfassende komplexe Gerichtsdarstellung aus dem Jahr 1466 findet man als Fresko in der Magdalenenkapelle in Hall (Tirol). Diese ehemalige Friedhofskapelle bildet heute nur noch einen Appendix an der südöstlichen Ecke der Pfarrkirche St. Nikolaus und ist dennoch die älteste Kirche der Stadt Hall. Eine überregional bekannte Sehenswürdigkeit der Kirche

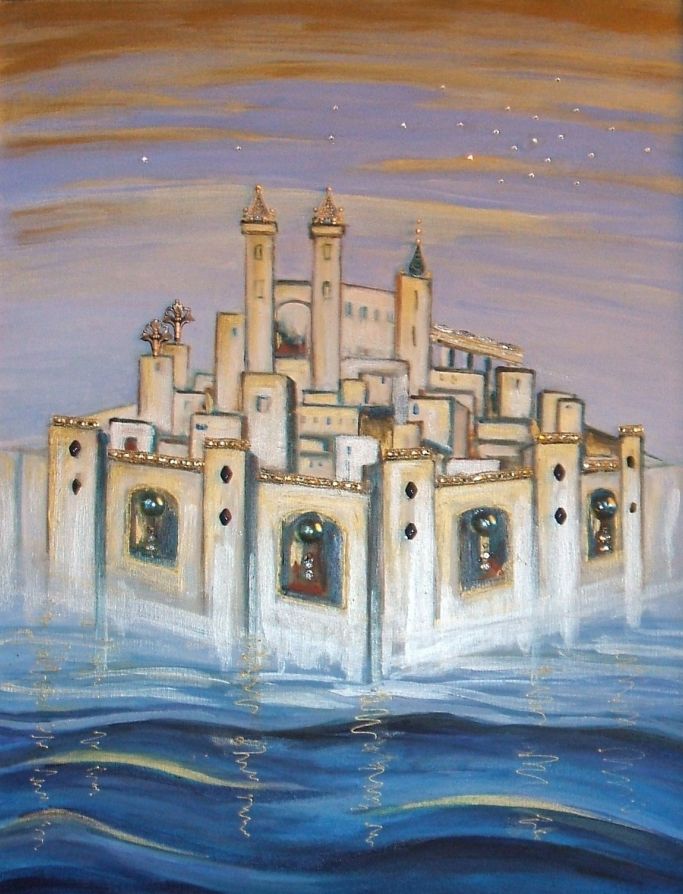

Silvia Vanossi Este: Gemälde „Das Neue Jerusalem“ (1998-2005)

Zu sehen ist eine Stadt, die an den französischen Ort Le Mont Saint Michel erinnert, vor allem auch durch die tiefblauen Lichtspiegelungen im Vordergrund, die an Wasser denken lassen. Das Ölbild „La Nuova Gerusalemme“ („Das Neue Jerusalem“) lässt jedoch keinen Zweifel, dass es sich wohl eher um Wolken handelt, zwischen

Jacques Gassmann (geb. 1963): Ölgemälde der Augustinerkirche Würzburg (2011)

Die Würzburger Augustinerkirche wurde 2010/11 unter Prior Peter Reinl und dem Bau- und Kunstreferent der Diözese, Jürgen Lenssen (geb. 1947), für fast zwei Millionen Euro komplett umgebaut, obwohl dies baulich wie künstlerisch überhaupt nicht notwendig gewesen war und gegen Protest der ansässigen Bevölkerung durchgesetzt wurde. Überflüssig empfundener Schmuck und Gold

Fresko aus St. Elisabeth in Steinbach (um 1300)

Das Motiv „Torszenen“ hat sich im deutschsprachigen Raum nicht nur auf Gemälden erhalten, sondern auch bei Fresken in Kirchen. Nur wenige Beispiele aus dem frühen oder hohen Mittelalter haben in Deutschland – im Gegensatz etwa zu England, Frankreich oder Italien – die vielen Kriege und Bilderstürme überstanden. Man findet es

Gerichtsfresko der St. Andreas-Kirche in Riede (1350-1370)

Die Fresken der St. Andreas-Kirche in Riede sind die ältesten in der ehemaligen Grafschaft Hoya, sie sind noch kurz vor den Arbeiten in Schwaföden, Scholen, Südwalde und Marklohe entstanden. Sie wurden nicht von Handwerkern, sondern von einem Meister entworfen, der in der Lage war, eine eigenständige Komposition zu erarbeiten: Die

Weltgericht der Guild-Chapel zu Stratford (1470 bis 1485)

Zwischen 1470 und etwa 1485 wurde die Guild-Chapel of the Holy Cross zu Stratford-upon-Avon in Warwickshire mit einer monumentalen Gerichtsszene über dem Bogen des Altars ausgemalt. Es ist heute eine der größten dieser Darstellungen in Großbritannien, die sich aus dem Spätmittelalter erhalten hat. Die Gilde des Heiligen Kreuzes, die ihren

Weltgericht aus Hjembaek (um 1475)

Die Wandfresken in der evangelischen Kirche der dänischen Gemeinde Hjembaek (Insel Sjælland) entstanden um 1475. Der oder die Maler sind namentlich nicht bekannt, auch über die genaueren Entstehungshintergründe weiß man eigentlich so gut wie nichts, außer der Tatsache, dass es die gleiche Malwerkstatt war, die zuvor die Fresken in Bringstrup

Claus Arnold (1919-2014): Wandgestaltung der Martinskirche in Hannover-Linden (1957)

Großflächige Wandgestaltungen waren in den 1950er Jahren besonders beliebt und es gab, da viele Kirchen neu gebaut oder wiederaufgebaut werden mussten, zahlreiche Gelegenheiten dazu – meist in Städten, die von Kriegszerstörungen schwer gezeichnet waren. In solchen Gemeinden, zumal, wenn sich viele Vertriebene ansiedelten, war das Himmlische Jerusalem ein schnell gefundenes

Historistische Himmelspforte aus Saint-Thomas in Excideuil (1875)

„Porta Coeli“ ist dieses Glasfenster unten auf Latein beschrieben auf einem goldimitierenden Schriftband unter dem Objekt. Darüber findet sich eine Darstellung dieser Himmelspforte als spätmittelalterlicher, massiver, hexagonaler Torturm. Fenster wie die Eingangstür sind im gotischen Stil gehalten. Die Himmelspforte ist

Franz Pauli (1927-1970): Buntglasfenster in St. Stephanus in Münster (1965)

Nicht immer ist eindeutig klar, ob bei einer Glasmalerei ein Himmlisches Jerusalem tatsächlich vorliegt. Ein kritischer Fall ist die römisch-katholische Kirche St. Stephanus in der Stadt Münster. Zu architektonischen Formandeutungen zusammengefügte Glasstreifen wechseln dort mit weißen und gelblichen quadratischen Glasbrocken.

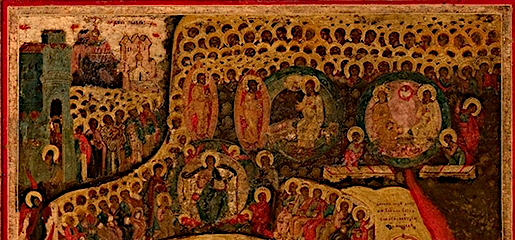

Ikone der Altgläubigen (um 1720)

Diese insgesamt lediglich 43 x 34 Zentimeter kleine Ikone entstand in der Wolgaregion um das Jahr 1720. Sie wird der Kirche bzw. Bewegung der Altgläubigen zugerechnet, die diese Ikone ein halbes Jahrhundert nach ihrer Gründung anfertigen ließ. Insbesondere die Beschriftung der

Meister der Blumenornamentik: Weltgerichtsmalerei (um 1480)

Von dem sogenannten „Meister der Blumenornamentik“ ist diese um 1480 entstandene Torszene auf einem Weltgericht geschaffen worden, das auch einem oberrheinischen oder südschwäbischen Meister zugeschrieben wurde. Es befindet sich heute im Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg (Inventarnummer Gm 110; Leihgabe der

Karl Hellwig (1911-1993): Fenster der Ebbergkirche aus Hemer (1953)

Die Ebbergkirche, fertiggestellt 1820, ist die evangelische Kirche in Hemer im Sauerland, einer Region mit vielen Kunstwerken zum Thema. Der Bau steht seit dem Jahr 1982 unter Denkmalschutz, auch wegen einer Glaswand, die als beispielhaft für die Nachkriegskunst bewertet wurde.1953

Edward W. Hiemer (geb. 1900): Himmelspforten aus der Kirche Immaculate Conception in Columbus (1939)

Es liegt nahe, dass eine Kirche, die den Namen Maria Immaculata trägt, auch die Symbole Mariens künstlerisch thematisiert. So ist es auch der Fall bei der römisch-katholischen Immaculate Conception Church in Columbus (Ohio) im Rahmen der Lauretanischen Litanei. In den

Über mich

Dr. Claus Bernet

Um etwa 1990 begann ich, mich mit dem Thema Jerusalem zu beschäftigen. Die Stadt habe ich mehrfach bereist und Bücher zu diesem Thema verfasst; erwähnen sollte man vielleicht die Reihe „Meisterwerke des Himmlischen Jerusalem“, den Band „Perlen des Neuen Jerusalem“ und meine Dissertation „Gebaute Apokalypse“. Zahlreiche Aufsätze erschienen immer wieder in Fachzeitschriften (Das Münster, Textilkunst International, Zeitschrift für Sepulkralkultur, u.v. a.). Mit meiner wissenschaftlichen Dokumentation von Jerusalems-Kunstwerken konnten bereits Ausstellungen und Museumskataloge unterstützt sowie Gemeinden bei der Anschaffung von geeigneten Kunstwerken beraten werden. Regelmäßig gebe ich auch Bildvorträge zu diesem Thema. Grundlage der Publikationen und der Bildvorträge sind meine fotografische Sammlung von inzwischen 6.000 Aufnahmen von Glasfenstern, Fresken, Mosaiken und anderen Kunstwerken.