LETZTER BEITRAG

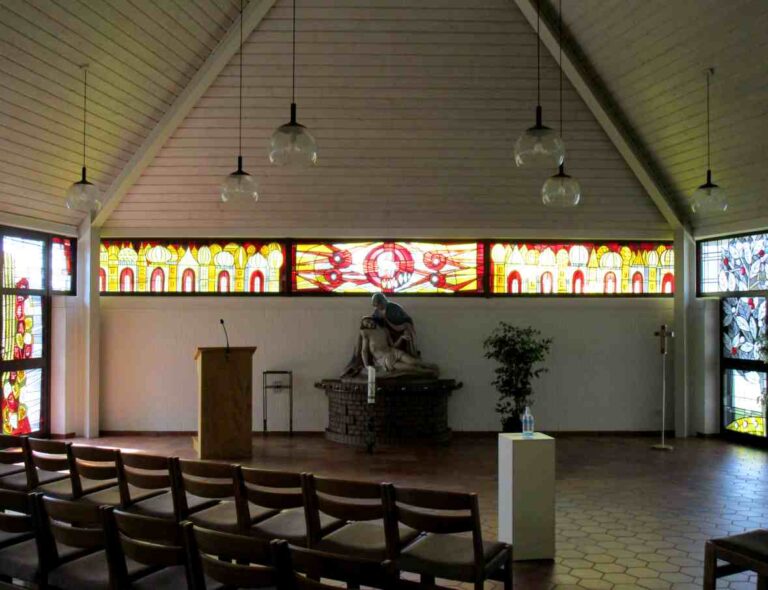

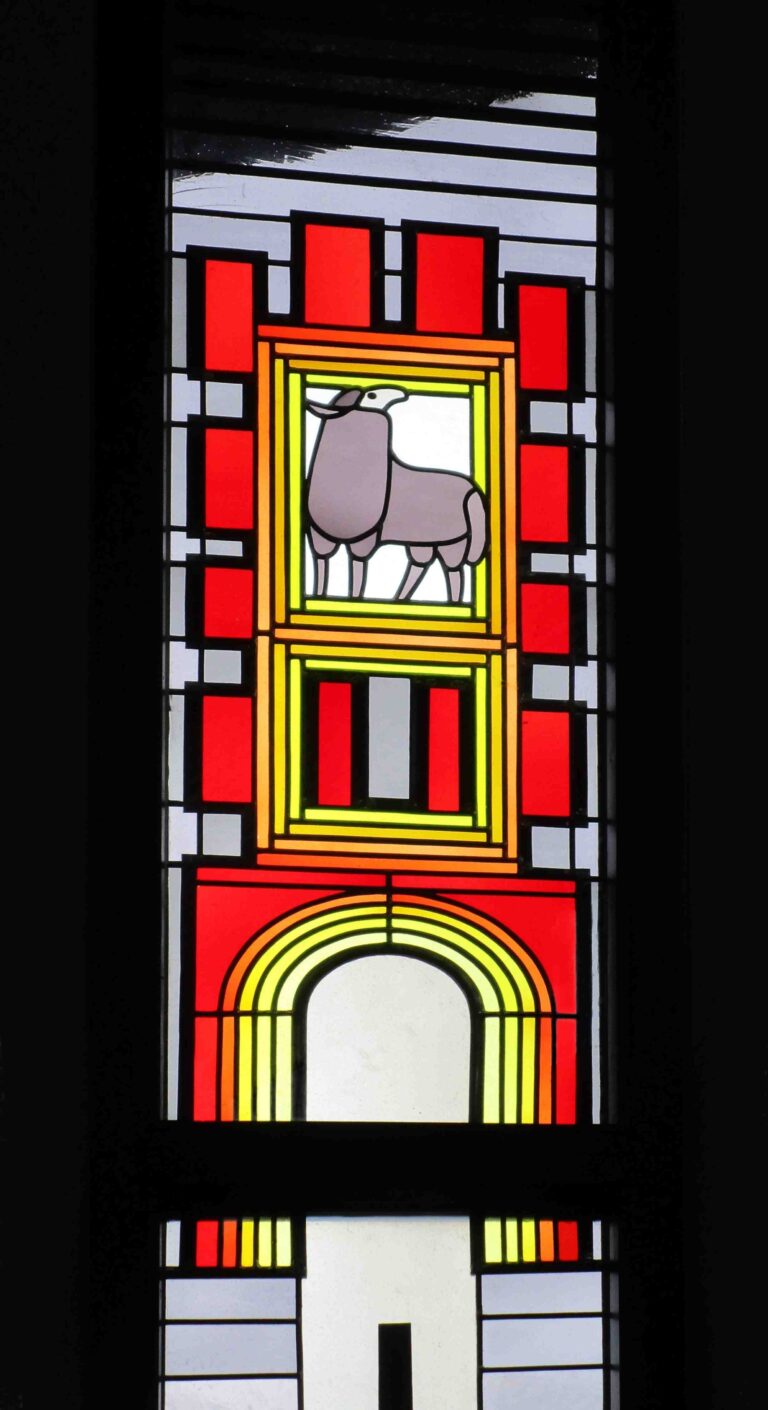

David Hetland (1947-2006): Kapelle des Riverview Place in Fargo (1987)

Riverview Place in Fargo (Nort Dakota), zu dem auch eine Kapelle für die Seniorenwohnanlage gehört, wurde von den Presentation Sisters gegründet. Die Einrichtung wurde zur Bereitstellung von Wohnraum und Pflege entwickelt und verfügt über eine

Robert Anning Bell (1863-1933): Kirche der Presbyterianer in Buenos Aires (1906)

In der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires wurde im Jahr 1896 die presbyterianische Kirche St. John eingeweiht. Im Jahr 1906 beauftragte man die Firma Guthrie & Wells aus dem schottischen Glasgow mit neuen Fenstern im Stil der Präraffaeliten für die Südseite des Kirchenschiffs. Dafür gewann man Robert Anning Bell (1862-1933), einen

Winfried Häder (geb. 1959): Lebendiger Stein auf dem St. Mauritz-Friedhof in Münster (2008)

Auf dem Alten St. Mauritz-Friedhof in Münster wurde 2008 eine Kindergrab- und Gedenkstätte eingeweiht für solche Kinder, die nicht zum Leben geboren wurden. Die erste ökumenische Bestattungsfeier für diese Allerkleinsten fand am 12. November 2008 feierlich in der St. Mauritz-Kirche statt. Im Anschluss an den Gottesdienst erfolgte die Beisetzung der

Sue Obata (geb. 1951): John Bell Chapel des Appleby College in Oakville (2000)

Am 12. Juli 2000 wurden im Vestibül der John Bell Chapel die beiden Fenster Alpha und Omega feierlich eingeweiht. Die Kapelle ist Teil der Kirche des Appleby College in Oakville, Ontario. Die beiden Fenster sollen an David und Mary Dewar, Joseph Des Roches und Helen Des Roches erinnern. Es sind

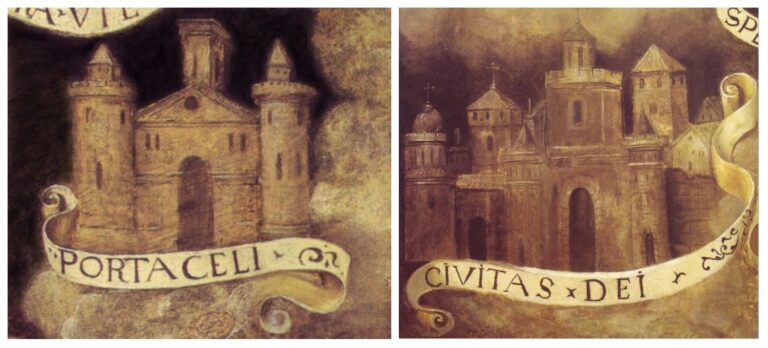

Cristobal Gomez: Maria-Immaculata-Gemälde (1589)

Im Jahr 1589 wurde eine Fassung der Lauretanischen Litanei in Öl gemalt, in der Gesamtgröße von 170 x 92 Zentimetern. Links neben der Marienfigur befindet sich mittig eine geschlossene Himmelspforte. Von dieser Pforte ist allerdings nur die rechte Hälfte zu sehen, da sie unmittelbar an den Bildrand stößt. Die Türoberfläche

Wilhelm de Graaff (1912-1975): Himmelspforten aus der abgerissene Kirche Liebfrauen in Buer-Beckhausen und profanierte Kirche St. Mariä Geburt in Essen-Frohnhausen (beide 1953)

Der heute eigentlich nicht mehr bekannte deutsche Bildhauer und Glaskünstler Wilhelm de Graaff (1912-1975) gestaltete im Jahr 1953 in zwei verschiedenen Kirchen jeweils ein Fenster mit einer ähnlichen Himmelspforte. Beide Arbeiten waren im Ruhrgebiet zu finden, wo im Zweiten Weltkrieg so gut wie alle Kirchenfenster verloren gingen und in wenigen

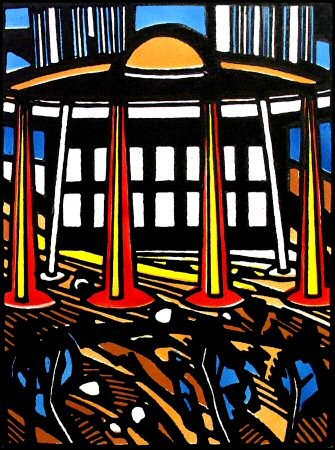

Günter Skrodzki (1935-2012): Projekt Bibel (1995-2006)

Hinter dem „Projekt Bibel“ von Günter Skrodzki (1935-2012) verbirgt sich die graphische Darstellung der gesamten Bibel – Altes und Neues Testament – in expressiven Holzschnitten, inspiriert von der informellen Kunst. Aufgrund der außergewöhnlichen Dichte, in der die Abbildungen den Texten folgen, sind es insgesamt 420 Druckstücke geworden. Dieses „Projekt Bibel“

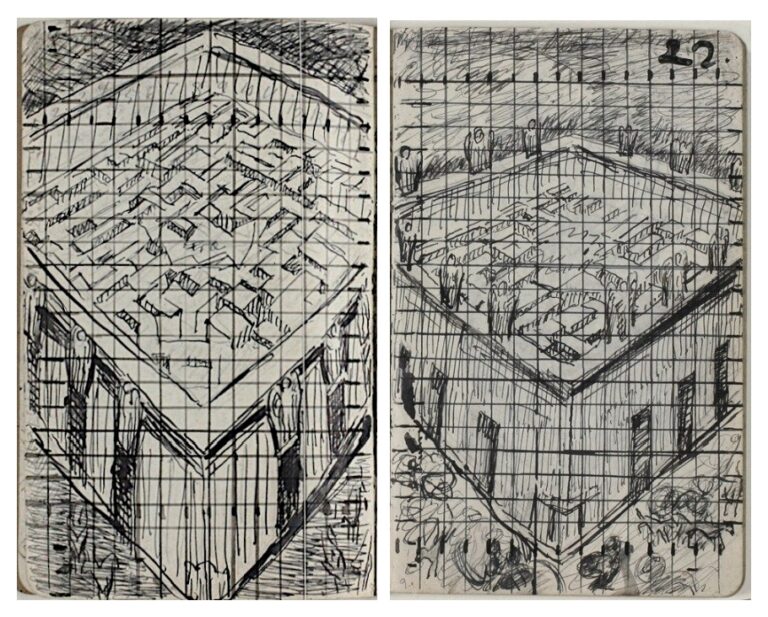

Niels L. Stevns (1864-1941): Zeichnungen „Det himmelske Jerusalem“ (1933/34)

Zwischen 1914 und 1945 war das Himmlische Jerusalem in Europa nicht gerade ein bevorzugtes Thema in der Bildenden Kunst. Eine Ausnahme findet man im Spätwerk des dänischen Malers und Bildhauers Niels Larsen Stevns (1864-1941). In diesem spielte die christliche Religion eine dominierende Rolle. Seine 17 x 11 Zentimeter große Zeichnung

Gillet Hardouyn und Werkstatt: Pariser Stundenbücher (ab 1510)

Das „Heures a lusaige de Romme tout au long sans riens requerir“ ist eine Arbeit, die im Jahr 1510 in Paris entstanden ist, in der dortigen Werkstatt und Druckerei von Gillet Hardouyn (geb. 1455), wo man sich auf Stundenbücher spezialisiert hatte. Gillet Hardouyn war erst Buchhändler, dann auch Miniaturist. Einer

Jean Obry, Robert de Cocquerel: „Chants royaux du Puy Notre-Dame d’Amiens“ (1518)

Im 16. Jahrhundert findet man in englischen oder französischen Handschriften kaum noch Miniaturen mit dem Himmlischen Jerusalem, und wenn, dann mit eher schmückendem, akzidentiellem Charakter, wie etwa bei den Darstellungen der Maria Immaculata, bei einigen Prachtbibeln, bei einem Lektionar (1510) und schließlich bei einer Ausgabe der Gesta Romanorum (1521). Eine

Erentrud Trost (1923-2004): Friedhofskapelle in Kaunitz (1987)

In Kaunitz bei Verl (Ostwestfalen) wurde die römisch-katholische Friedhofskapelle mit Glasmalereien von der Benediktinerin Erentrud Wilhelmine Trost (1923-2004) ausgestattet. Das war im Jahr 1987. Kurz zuvor hatte die Künstlerin die Friedhofskapelle in Ostbevern (1983) mit einem ähnlichen Glasfenster ausgestattet, welches das Neue Jerusalem zeigt und die Anregung zu dieser Arbeit

Maria-Immaculata-Ölgemälde: „La Benedicta de Actopan“ (1566-1600)

Eine Variante der berühmten Ölmalereien des Joan de Joanes (um 1500-1579), die „La Benedicta de Actopan“, stammt von einem unbekannten Meister. Ursprünglich befand sich die 160 x 211 Zentimeter große Tempera-Malerei im römisch-katholischen Konvent von Actopan in Mexiko, kam dann aber im 19. Jahrhundert in das Museo Nacional del Virreinato

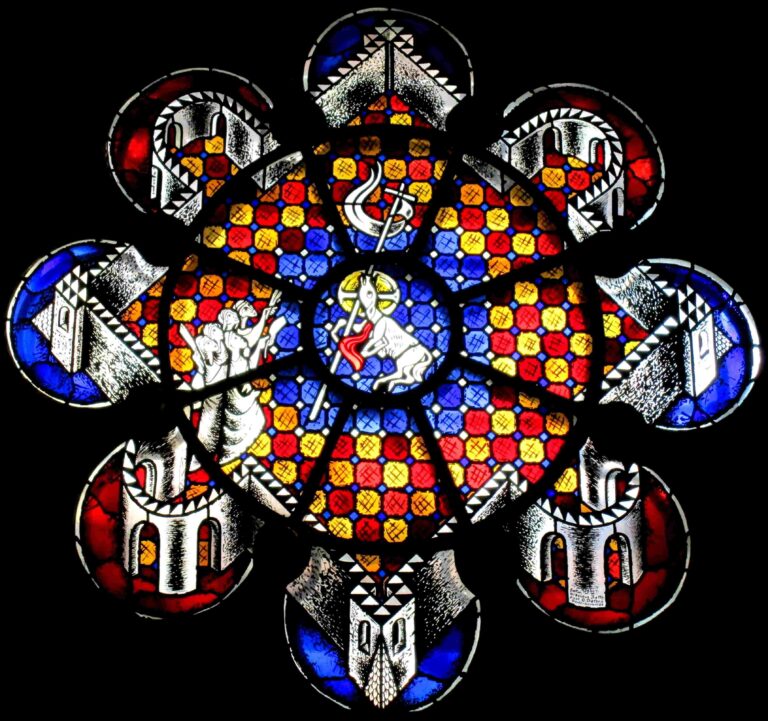

Charles Marcq (1923-2006): Saint-Maurille in Vouziers (1970)

In der römisch-katholischen Kirche Saint-Maurille in Vouziers (Region Grand Est), einer kleine Gemeinde in den Ardennen, wurden im Jahr 1970 im Chorbereich drei neue Glasfenster eingesetzt. Zwei weitere befinden sich daran im Anschluss im Querschiff, gehören aber inhaltlich noch zu den drei Hauptfenstern. Die überwiegend blaufarbigen Fenster haben das Himmlische

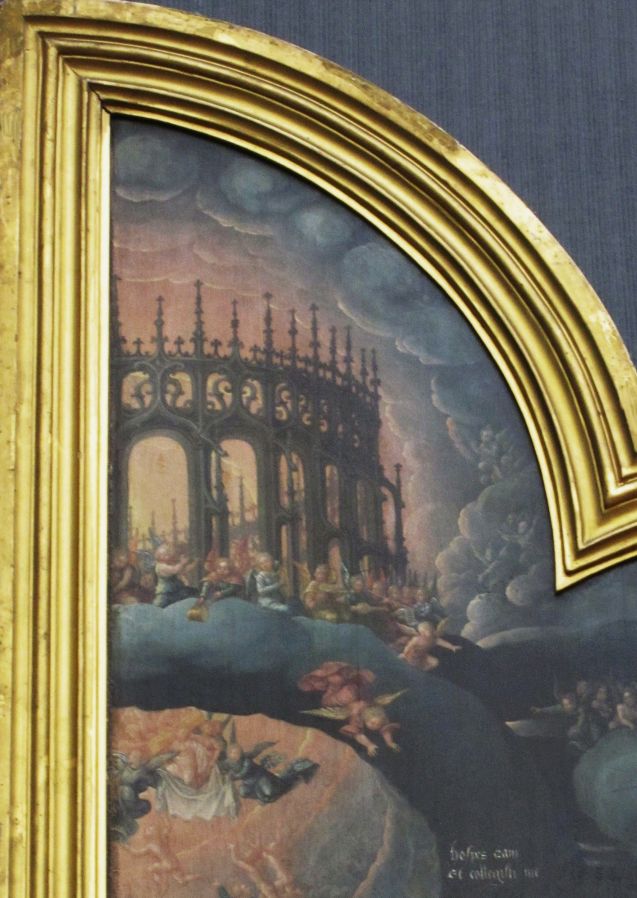

Jean Bellegambe (um 1470-1536): Triptychon zum Jüngsten Gericht (um 1525)

Ein durchaus singuläres Neues Jerusalem schuf der Meister Bellegambe um das Jahr 1525. Als eine Art Kolosseum im Morgengrauen ist die Himmelsstadt weder zuvor noch danach dargestellt worden, nur am Ende des 16. Jahrhunderts schuf Jean Cousin einmal einen Bau mit gewissen Ähnlichkeiten. Es scheint sich um einen Rundbau zu

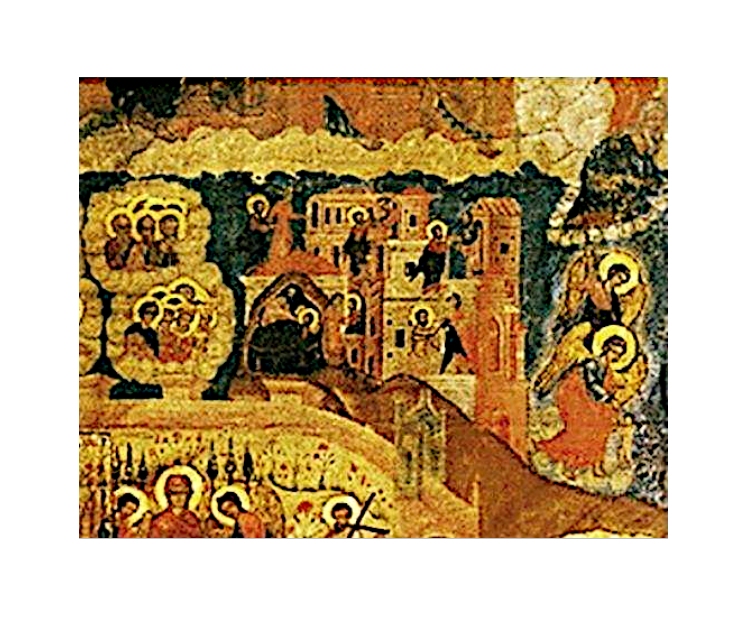

Wandfresko aus dem Kloster Balamand (um 1610)

Dieser Ausschnitt eines Wandfreskos stammt aus dem nichtöffentlichen Bereich des griechisch-orthodoxen Kloster Balamand (auch Belmont) bei der Stadt Tripoli im heutigen Libanon, was damals zum Osmanischen Reich gehörte. Das Fresko ist um 1610 entstanden, nachdem das Kloster 1603 neu erbaut worden war und anschließend malerisch ausgeschmückt wurde. Der Künstler ist

Meister von Schöder: Spätmittelalterliche Himmelspforte aus Schöder (um 1460)

Der „Meister von Schöder“ war ein professioneller Maler, der vor allem Fresken in Österreich ausgeführt hat. Seine Tätigkeit ist zwischen den Jahren 1460 und etwa 1510 nachgewiesen. Er hat in der Steiermark, in Kärnten und Salzburg, das heißt in den Regionen der Niederen Tauern, südlich der Gurktaler Alpen sowie im

Günther Danco (1912-2000): Johanneskirche in Steinbach (1956)

Vor uns haben wir vermutlich die erstmalige Darstellung des Neuen Jerusalem von Günther Danco (1912-2000). Über den Künstler ist noch immer kaum etwas bekannt, eine erstmalige Künstlerbiographie habe ich unten zusammengestellt. Fast ebenso unbekannt wie Danco ist auch die Johanneskirche

Nikolaus Bette und Wilhelm de Graaff (1912-1975): St. Nikolaus in Bestwig-Heringhausen (1966)

Das Fenster befindet sich auf der Orgelempore gegenüber dem Altar. Dabei steht die Sängerempore in ganzer Wandbreite unter dem Glasfenster, der Orgelprospekt wurde an der linken Ecke eingebaut. Es zeigt die Vision des Johannes vom Himmlischen Jerusalem, wie sie ihm

Wolfgang Kreutter (1924-1989): evangelische Christuskirche in Zeppenfeld (1983)

Wolfgang Kreutter (1924-1989) war ein Bildhauer, der vor allem für die evangelische Kirche von Westfalen Bedeutung hatte, wobei er regelmäßig mit dem Bochumer Architekten Kurt Peter Kremer kooperierte. 1964 wurde der Künstler Mitglied des Beirates für Kirchbau und kirchliche Kunst

Nikolaus Bette (geb. 1934): St. Nikolaus in Olsberg (1984)

Einigen Künstler ist es gelungen, bei dem Thema Himmlisches Jerusalem einen eigenen stilistischen Beitrag zu leisten. Folgende Kriterien müssen erfüllt sein, will man von einer solchen eigenständigen Stilistik sprechen: Die Werke müssen vor allem eine neue Formensprache beinhalten, und nicht

Vincenz Pieper (1903-1983): Glaswand in St. Michael in Oerlinghausen (1961)

St. Michael ist eine der größten Vertriebenenkirchen Deutschlands, die man 1954/55 im ostwestfälischen Oerlinghausen bei Bielefeld im Kreis Lippe errichtete. Noch heute ist die römisch-katholische Pfarrkirche mit zwei Filialkirchen für ein 70 Quadratkilometer großes Gemeindegebiet zuständig. Für die monumentale Gestaltung

Diego Semprun Nicolas (geb. 1958): Kristalkerk in Hengelo (2000)

Die reformierte Kristallkirche von Hengelo (Niederlande, Provinz Overijssel) ist ein ungewöhnlicher, moderner Kirchenbau, der einen in die Jahre gekommenen Vorgängerbau ersetzt. Markant ist ein zehn Meter hoher Turm in Form eines Dreiecks zur Hauptstraße hin. Auf Seiten der zentralen Halle

Über mich

Dr. Claus Bernet

Um etwa 1990 begann ich, mich mit dem Thema Jerusalem zu beschäftigen. Die Stadt habe ich mehrfach bereist und Bücher zu diesem Thema verfasst; erwähnen sollte man vielleicht die Reihe „Meisterwerke des Himmlischen Jerusalem“, den Band „Perlen des Neuen Jerusalem“ und meine Dissertation „Gebaute Apokalypse“. Zahlreiche Aufsätze erschienen immer wieder in Fachzeitschriften (Das Münster, Textilkunst International, Zeitschrift für Sepulkralkultur, u.v. a.). Mit meiner wissenschaftlichen Dokumentation von Jerusalems-Kunstwerken konnten bereits Ausstellungen und Museumskataloge unterstützt sowie Gemeinden bei der Anschaffung von geeigneten Kunstwerken beraten werden. Regelmäßig gebe ich auch Bildvorträge zu diesem Thema. Grundlage der Publikationen und der Bildvorträge sind meine fotografische Sammlung von inzwischen 6.000 Aufnahmen von Glasfenstern, Fresken, Mosaiken und anderen Kunstwerken.