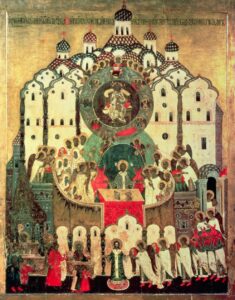

Ikone „Die Versammlung der Engel“ (16. Jh.)

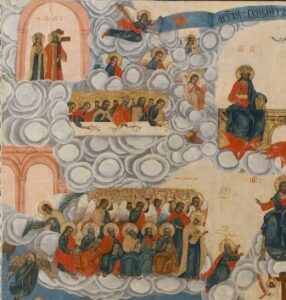

Mikhail Vasilevich Nesterov: „Der Erlöser auf dem Thron“ (1905)

LETZTER BEITRAG

Ikone „Die Versammlung der Engel“ (16. Jh.)

Diese Temperamalerei auf goldenem Hintergrund hat den Titel „Die Versammlung der Engel“ und wird der russischen Schule der Ikonenmalerei zugerechnet. Sie zeigt eine Art himmlische Liturgie, bei der Engel und Heilige um Christus auf seinem

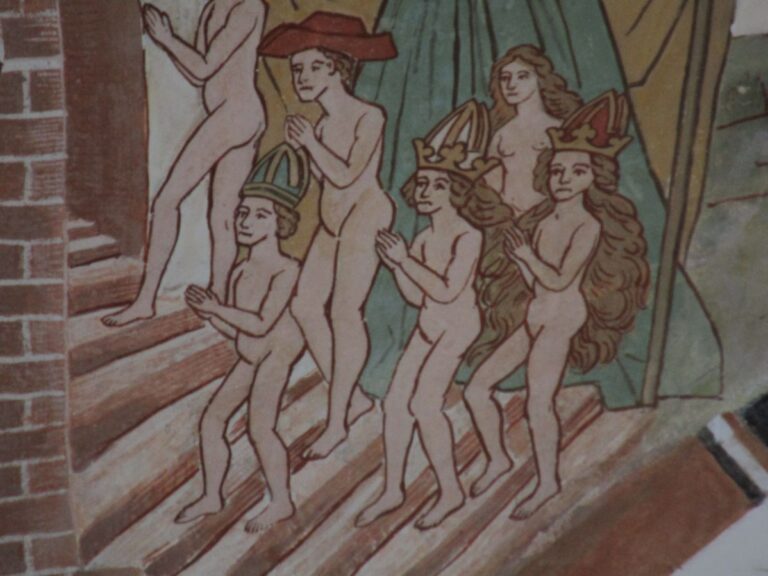

Fresko der Kirche in Bellin (15. Jh.)

Die evangelische Dorfkirche in Bellin (Vorpommern) besitzt Wandmalereien aus dem 15. Jahrhundert. Im Bildprogramm dieser Malereien gibt es mehr als eine Besonderheit: Christus Pantokrator, der auf dem Regenbogen und über der Weltkugel thronende Weltenrichter, ist in den östlichen Gewölbefeldern des Hauptschiffes abgebildet. Diese Darstellung ist in der Regel der Apsis

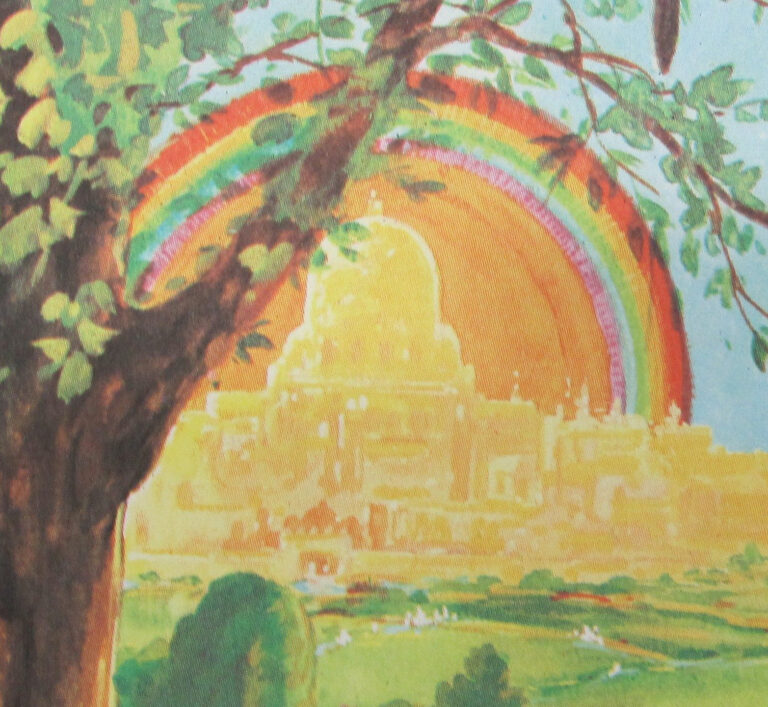

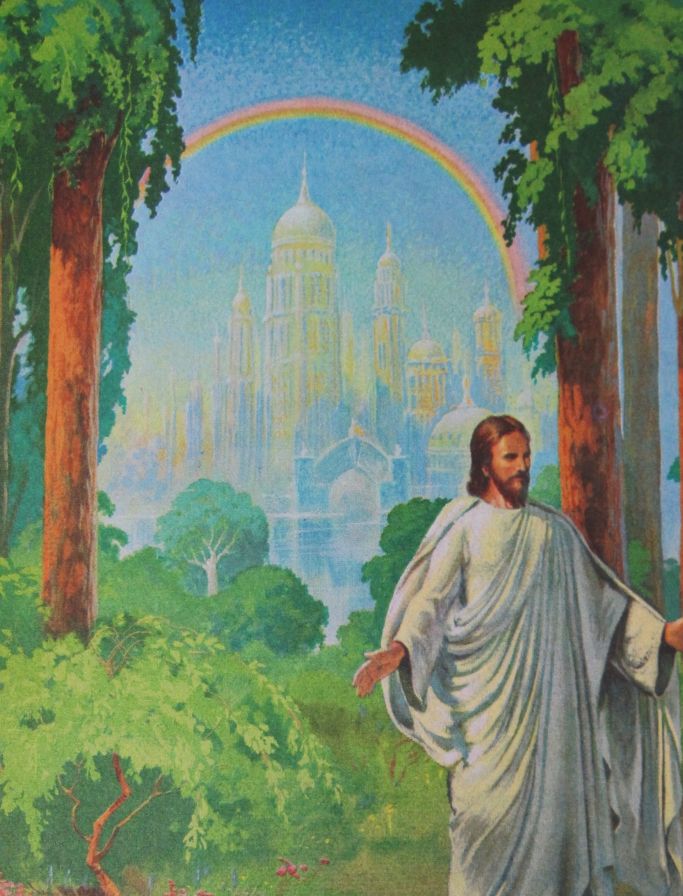

Russ Harlan (1914-1972): „Bible Story“ (1957)

Im letzten, zehnten Band der „Bible Story“ befindet sich eine weitere Farbillustration zum Himmlischen Jerusalem. Man findet sie im Innencover des entsprechenden Bandes. Es handelt sich um ein Bild des Amerikaners Russell Harlan (1914-1972), der hier das einzige Mal in seinem umfangreichen Schaffen das Neue Jerusalem dargestellt hat. Auf seinem

„Bible Readings for the Home Circle“ (1889)

Der Band „Bible Readings for the Home Circle“ erschienen erstmals im Jahr 1889 erstmals in der Review & Herald Verlagsgesellschaft in Toronto (Ontario) und gleichzeitig in Battle Creek (Michigan). Im Untertitel wird er als „Pictorial Allegory“ angepriesen. Auf Seite 181 dieser Publikation findet man oben eine kleine einfarbige Illustration mit

Harry Baerg: adventistische Illustrationen aus „Bedtime Stories“ (1950, 1959 und 1964)

Ein Klassiker der englischsprachigen Frömmigkeitsliteratur der Nachkriegszeit sind die „Bedtime Stories“, deren erster Band 1950 erschien. Herausgeber war der Adventist Arthur S. Maxwell (1896-1970), der zur Illustrierung der Serie verschiedene Grafiker heranzog, die seinem figürlich-naiven Stilempfinden entsprachen. Einer davon war der US-Amerikaner Harry Baerg (nicht zu verwechseln mit dem Kanadier

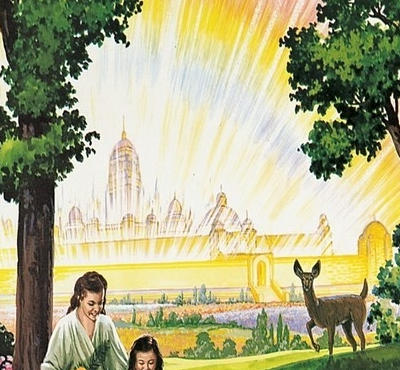

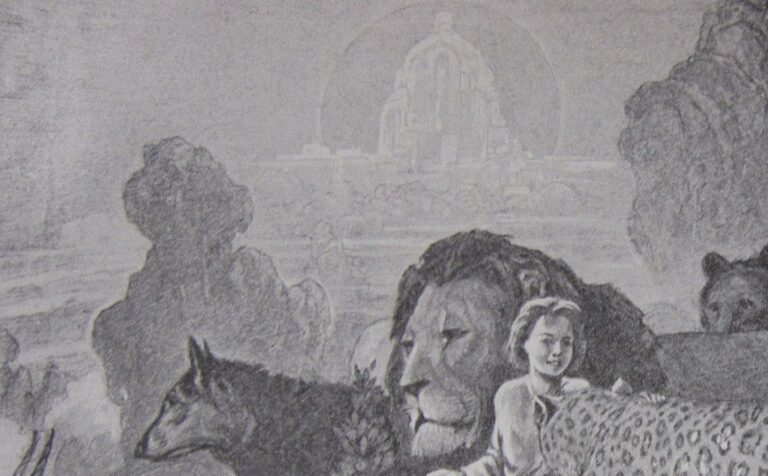

Lester Quade (1899-1995): Ewiger Tierfriede (1953)

Lester Milton Quade wurde am 1. August 1899 im US-Bundesstaat Iowa geboren. Seit 1932 lebte Quade in Los Angeles (Kalifornien) und arbeitete dort über 48 Jahre lang freiberuflich als Illustrator, Künstler und Zeichenlehrer. Nach seiner Pensionierung im Jahr 1967 zog er nach St. Helena, ebenfalls in Kalifornien, und lebte dort

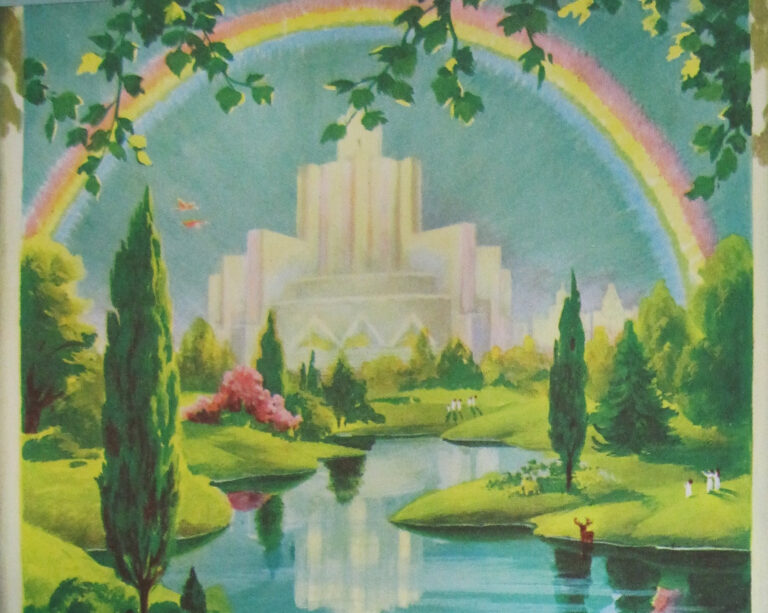

Charles Zingaro (1907-1995): „Bible Story“ (1953)

Charles Zingaro (1907-1995) wurde, nachdem er die High-School in den USA abgeschlossen hatte und sich autodidaktisch zum Zeichner weiterbildete, ein produktiver und erfolgreicher Illustrator mit einer fünf Jahrzehnte umfassenden Karriere, von den 1930er bis in die 1970er Jahre. Unterbrochen war seine künstlerische Tätigkeit nur von seinem Dienst in der Armee

R. M. Eldridges: „Paradise Restored“ (1923)

Die erste heute nachweisbare Darstellung des Himmlischen Jerusalem des Zeichners R. M. Eldridges stammt aus dem Jahr 1923. Eldridges zeigt uns eine Szene, die vom ewigen Tierfrieden mit beeinflusst ist, man sieht hier Rehe, Vögel und einen Leoparden, die alle friedlich vereint zusammen leben, die Zeiten von Fressen und Gefressenwerden

Youth’s Instructor (1907)

1907 erschien in der Zeitschrift „Youth’s Instructor“, der Jugendzeitschrift der US-amerikanischen Adventisten, eine Zeichnung, die Johannes den Seher vor dem Himmlischen Jerusalem zeigt. Man findet sie in Band 55, Nr. 49, auf Seite 7. Dort bricht an der linken Seite der dunkle Himmel auf. Die Himmelserscheinung über dem Meer auf

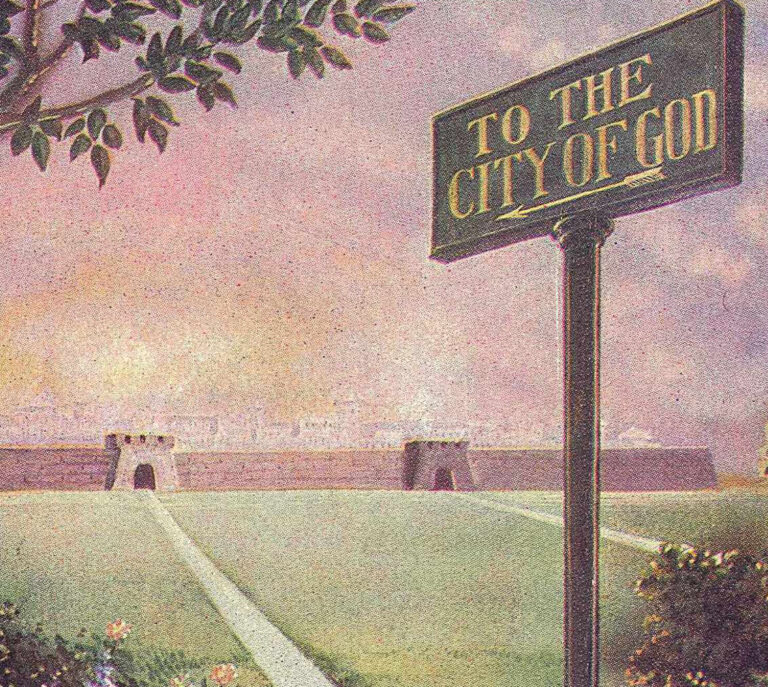

Farbcover aus „Signs of the Times“ (1908)

Im Jahr 1908 findet man in der US-amerikanischen Adventisten-Zeitschrift „Signs of the Times“ erstmals auf dem Cover ein farbiges Himmlisches Jerusalem. Die Stadt ist relativ unspektakulär gehalten, sie besteht aus einem schmalen, niedrigen Mauerstreifen, der nur an zwei Stellen durch ein ebenfalls niedriges vorspringendes Tor unterbrochen wird. Die weitere Zeichnung

Franklin Booth (1874-1948): „Bible Readings for the Home“ (1950)

„Bible Readings for the Home“ erschien nach langer Vorarbeit, die durch den Zweiten Weltkrieg unterbrochen worden war, 1950 als Frage-Antwort-Buch für Angehörige der Adventistenkirche. Herausgebracht wurde der Band von der Review and Herald Publishing Association in Washington. Selbstverständlich durfte in solch einer Publikation das Himmlische Jerusalem nicht fehlen. Der Amerikaner

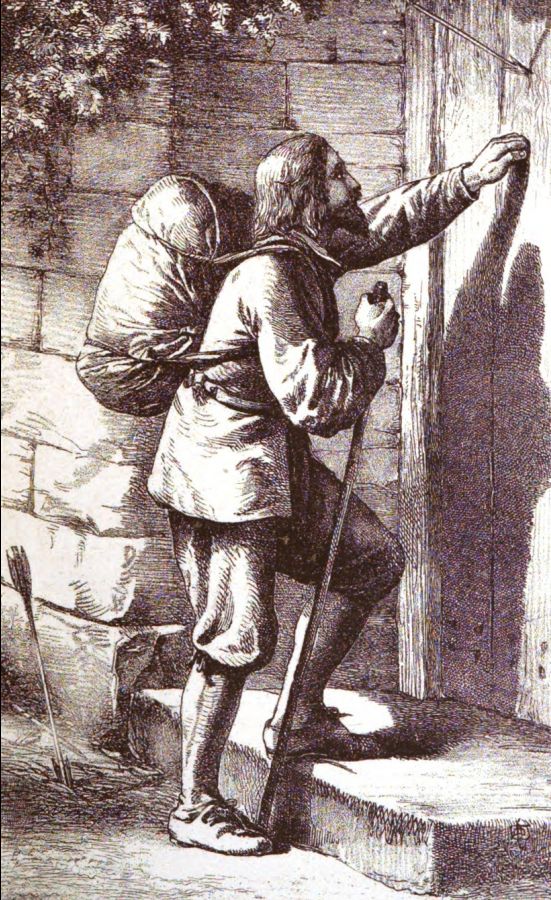

John Dawson Watson (1832-1892): Pilgrim’s Progress, Ausgabe 1871

„Christian at the Gate“ („Christian an der Pforte“) ist eine Illustration von John Dawson Watson (1832-1892) zu dem Roman Pilgrim’s Progress von John Bunyan. Man findet die Illustration in traditioneller Manier des Viktorianismus in der Londoner Ausgabe von 1871, zwischen den Seiten 28 und 29. Ein Pilger, der bereits wie

„Novum Testamentum Illustratum“ aus Antwerpen (1545)

Im Laufe der Jahre wurden die Illustrationen der Lutherbibel tendenziell immer einfacher und systematischer dargeboten. Bei der Darstellung des Himmlischen Jerusalem wurden ganze Partien, wie die Felsen links oder der bergige Hintergrund ohne besondere Gestaltung gelassen. Auch die Figuren sind misslungen: Der Engel wurde gerade noch unter den oberen Bildrand

Clive Uptton (1911-2006): Bibelausgabe USA (1963)

„Egermeier’s Bible Story Book“ ist eine Nacherzählung der beiden Testamente, die in den USA Generationen begleitete. In Abständen wurde das Werk immer wieder mit neuen Abbildungen versehen. Einmal, in der Ausgabe von 1963 (S. 567), die damals Warner Press in Anderson herausbrachte, mit einer Arbeit von Clive Uptton. Uptton arbeitete

Vulgata-Ausgabe aus Lyon (1702)

Die Pitts Theology Library (Special Collections) der Emory-Universität in Atlanta (USA) besitzt eine historische Bibelausgabe des Neuen Testaments mit einem Himmlischen Jerusalem. Dieses erscheint zunächst vertraut wie auf vielen bekannten europäischen Ausgaben, ist aber zumindest in zweierlei Hinsicht bemerkenswert. Zunächst fällt auf, dass diese französischsprachige Bibelausgabe zwar in Paris gedruckt

Pierre Eskrich (um 1530 bis nach 1590): Niederländische Bibelausgabe (1567)

Im Jahr 1567 wurde die Ausgabe „Biblia Sacra ad optima quaeque veteris“ in Leiden (damals auch Leyden, oder gleich lateinisch Lugdunum Batavorum) zwei Mal herausgebracht, einmal mit dem identischen Himmlischen Jerusalem wie zuvor in der Ausgabe 1554 (S. 1151), und zweitens eine neue Variante, die der Verlag Tornaesius mit neuen

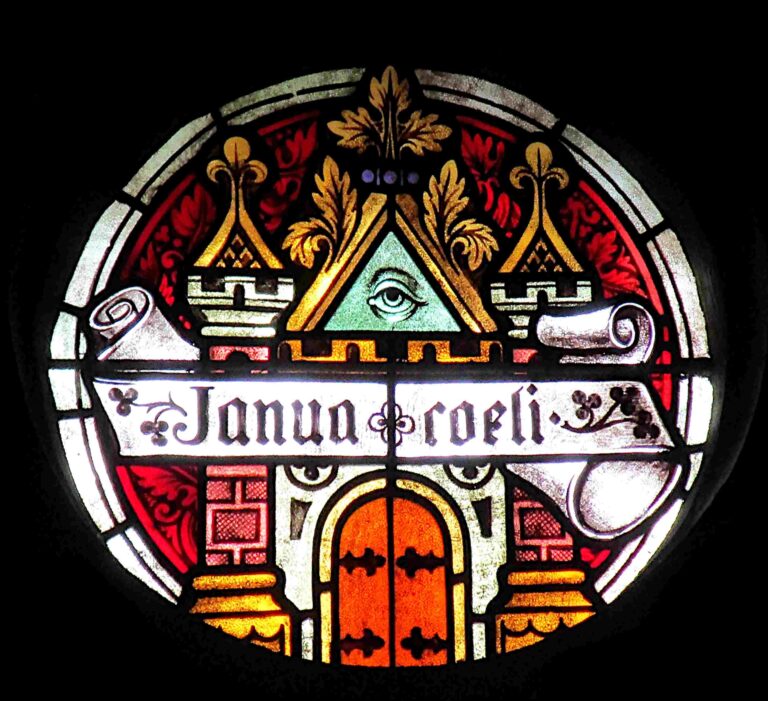

Historistische Himmelspforten in der Saarregion (1. Viertel des 20. Jh.)

Selbstverständlich gibt es Regionen, in denen manche Bildmotive besonders beliebt waren, andere weniger beliebt. So fällt auf, dass im heutigen Bundesland Saarland historistische Himmelspforten in einer besonderen Dichte vorzufinden sind, vor allem in den römisch-katholischen Kirchen, zu der alle hier

Walter Bettendorf (1924-2004): Hl. Dreifaltigkeit in Freudenburg und Kopie in St. Laurentius in Sien (beide um 1965)

Zunächst soll der Künstler Walter Bettendorf (1924-2004) zu Wort kommen, der am Besten über die Entstehung zweier ähnlicher Fenster in Rheinland-Pfalz Auskunft geben kann: „In den 1960er Jahren gab es eine ungebrochene Nachfrage an kirchlichen Glasfenstern, für Neubauten und für

Epitaph des Renward Göldlin von Tiefenau (1531-1600) aus dem Freiburger Münster (1600)

Das Freiburger Münster besitzt ein weniger bekanntes und so gut wie bislang nicht näher kunstwissenschaftlich erforschtes Epitaph. Es befindet sich neben dem Südportal des Chorumgangs, an der rechten Wandseite. Die einstigen Holzwurmschäden und andere Beeinträchtigungen, die auch durch Regenwasser verursacht

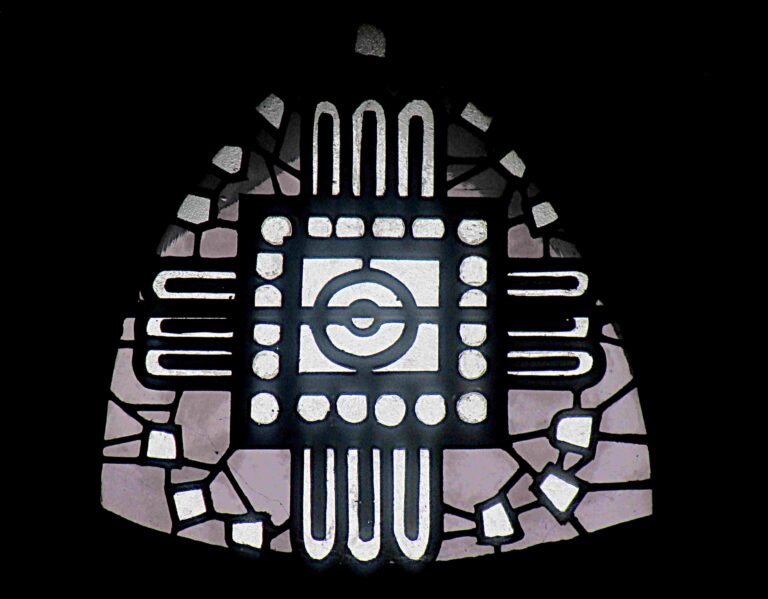

Heinrich Maier: Himmelspforte aus Mariä Schmerzen in Michelbach (1933)

Es gibt mitunter Glasmalereien, die die Himmelspforte in einer orientalischen Art und Weise darzustellen versuchen. Solche Arbeiten sind selten, da es eine ungebrochene Tradition gab, wie die geschlossene und geöffnete Pforte seit dem 16. Jahrhundert im Rahmen der Lauretanischen Litanei

Seccomalerei aus St. Ulrich in Schützingen (um 1300)

Die im Kern spätromanische, heute evangelische Pfarrkirche St. Ulrich in Schützingen (Nordwürttemberg) wurde im Jahr 1023 erstmals urkundlich erwähnt. Der Chor der ursprünglichen Wehrkirche stammt aus der Zeit vor 1300, seine Wände und Decken sind mit Malereien aus der Zeit

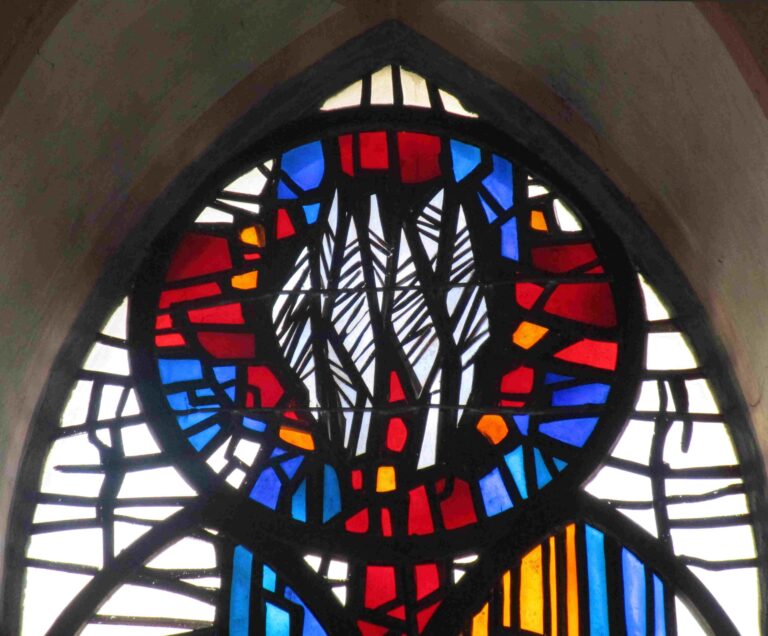

Walter Bettendorf (1924-2004): St. Willibrord in Plaidt (1975)

Die römisch-katholische Pfarrkirche von Plaidt (Eifel) ist dem Heiligen Willibrord geweiht, nach dem angelsächsischen Missionar, der das Kloster Echternach (im heutigen Luxemburg) gegründet hat. Die neogotische Kirche wurde 1975 mit neuen Glasfenstern ausgestattet. Man besaß bislang Nachkriegsfenster mit geometrischem Muster

Über mich

Dr. Claus Bernet

Um etwa 1990 begann ich, mich mit dem Thema Jerusalem zu beschäftigen. Die Stadt habe ich mehrfach bereist und Bücher zu diesem Thema verfasst; erwähnen sollte man vielleicht die Reihe „Meisterwerke des Himmlischen Jerusalem“, den Band „Perlen des Neuen Jerusalem“ und meine Dissertation „Gebaute Apokalypse“. Zahlreiche Aufsätze erschienen immer wieder in Fachzeitschriften (Das Münster, Textilkunst International, Zeitschrift für Sepulkralkultur, u.v. a.). Mit meiner wissenschaftlichen Dokumentation von Jerusalems-Kunstwerken konnten bereits Ausstellungen und Museumskataloge unterstützt sowie Gemeinden bei der Anschaffung von geeigneten Kunstwerken beraten werden. Regelmäßig gebe ich auch Bildvorträge zu diesem Thema. Grundlage der Publikationen und der Bildvorträge sind meine fotografische Sammlung von inzwischen 6.000 Aufnahmen von Glasfenstern, Fresken, Mosaiken und anderen Kunstwerken.