LETZTER BEITRAG

David Hetland (1947-2006): Kapelle des Riverview Place in Fargo (1987)

Riverview Place in Fargo (Nort Dakota), zu dem auch eine Kapelle für die Seniorenwohnanlage gehört, wurde von den Presentation Sisters gegründet. Die Einrichtung wurde zur Bereitstellung von Wohnraum und Pflege entwickelt und verfügt über eine

Jerusalem-Schmuckanhänger (16. Jh.)

Schmuck mit dem Motiv des Himmlischen Jerusalem hat es über die Jahrhunderte selten gegeben. Zum einen eignet sich eine Architekturvorlage kaum für Broschen oder Kettchen, zum anderen passt das religiöse Endzeitthema mit seinen apokalyptischen Bezügen nicht recht zum weltlichen Geltungsbedürfnis modisch orientierter Frauen oder Männer. Ausnahmen lassen sich, mit einiger

Juan Rodríguez Juárez (1675-1728): Himmelspforten für das Jesuitenkollegium in Tepotzotlán (um 1700) und für den „Templo de la Concepción“ in San Miguel Allende (um 1710)

Juan Rodríguez Juárez (1675-1728) hat um die Wende vom 17. zum 18. Jahrhundert das Bild „Inmaculada Concepción“ angefertigt. Dieses Gemälde entstand zusammen mit acht weiteren großformatigen Marienbildnissen für das Jesuitenkollegium in Tepotzotlán. Heute ist es ist im Besitz des Nationalmuseums des Virreinato, also dem Museum der spanischen Kolonialzeit in Mexiko.

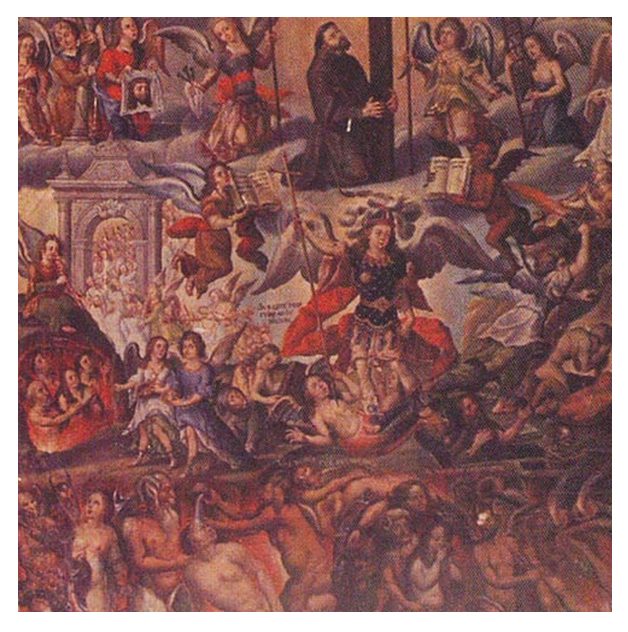

Pascual Pérez (1663-1731): „Das Jüngste Gericht“ (um 1710)

Das großformatige Ölgemälde „Das Jüngste Gericht“ aus dem 18. Jahrhundert stammt von Pascual Pérez (1663-1731), genannt „El Mixtequito“, beheimatet in der römisch-katholischen Gemeindekirche von San Andrés Cholula im mexikanischen Puebla. In dem Gotteshaus ist das Gemälde unter dem Chor angebracht. Gleichzeitig ist das Gemälde auch ein Zweiwegebild, in dem verschiedene

Pantoja de la Cruz (1553-1608): Maria Immaculata aus dem Museo Nacional de Escultura, Valladolid (1603)

Das Ölgemälde „Inmaculada“ entstand im Jahr 1603 für das römisch-katholische Kloster Jesús y Maria (Kloster Jesus und Maria) in Huete in der spanischen Provinz Cuenca (Kastilien). Das 244 x 162 Zentimeter große Werk des spanischen Hofmalers Juan Pantoja de la Cruz (1553-1608), der eigentlich auf höfische Porträts in der Tradition

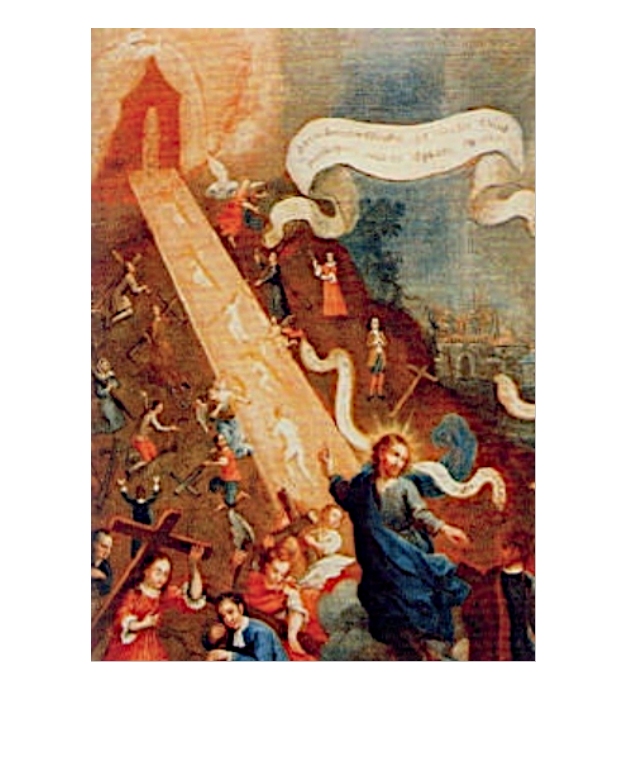

Antonio Sánchez: Zweiwegebild „La caridad perfecta“ (1757)

Das wie folgt titulierte Ölgemälde „La caridad perfecta de Jesucristo soberano redentor del mundo“ (zu Deutsch: „Die vollkommene Liebe Jesu Christi, des souveränen Erlösers der Welt“) stammt aus einer Privatsammlung von Rodrigo Rivero Lake in Mexiko-Stadt. Es präsentiert das Jüngste Gericht im Kontext eines Zweiwegebildes: Links oben ist die Erlösung,

Bernhard Kraus (1867-1935): St. Pankratius in Buldern (1906)

In Buldern bei Dülmen (südliches Münsterland) befindet sich die mächtige neogotische Kirche St. Pankratius. Der römisch-katholische Kirchenbau wurde 1905/06 nach einem Entwurf von Ludwig Becker in Zusammenarbeit mit Wilhelm Sunder-Plassmann errichtet; schon damals für die ländlich geprägte Gemeinde mit gerade einmal viertausend Personen, davon viele Nichtkatholiken, viel zu groß

Marcos Zapata (um 1710-1773): Himmelspforten auf Ölmalereien der Maria Immaculata (um 1750)

Marcos Zapata (um 1710-1773), auch Marcos Sapaca Inca genannt, war einer der letzten Vertreter der Cusco-Malerschule, in welcher spanische Maler Eingeborene unterrichtet hatten, die sich zuvor natürlich zum Christentum bekehren mussten. Von Zapata stammen Hunderte von sakralen Gemälden, auch zahlreiche Mariendarstellungen. Diejenige, um die es hier geht, hat den Titel

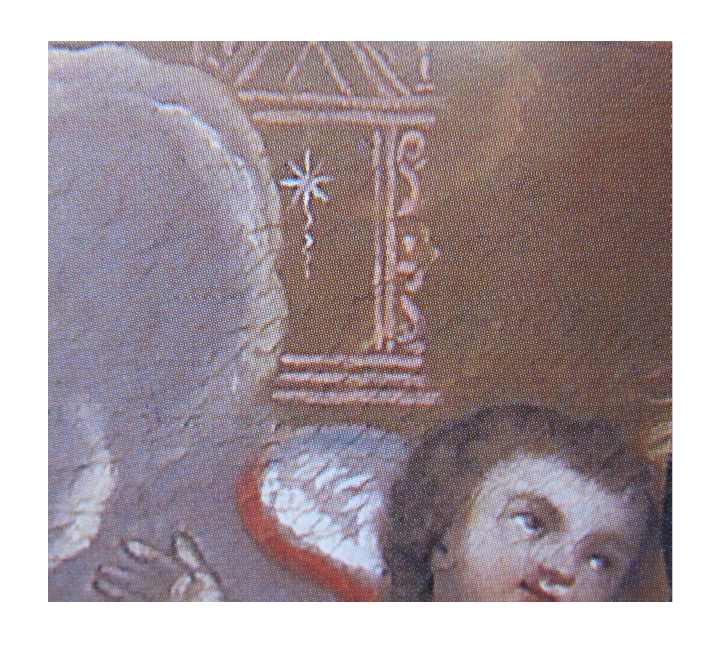

Miguel Cabrera (1695-1768) „Die franziskanische Apotheose zur Unbefleckten Empfängnis“ aus dem Kollegium San Fernando in Mexiko-Stadt (um 1720)

Die hochbarocke Himmelspforte auf dem Ölgemälde „La Apoteosis franciscana a la Inmaculada Concepción“ (zu Deutsch: „Die franziskanische Apotheose zur Unbefleckten Empfängnis“ ist deswegen schwer zu erfassen, da diese seitlich zum Betrachter hin positioniert ist. Die beiden Säulen sind fast um 90 Grad gedreht, so dass sie annähernd hintereinander gesetzt erscheinen.

Francesco Apicella: Darstellungen der Maria Immaculata, Fassungen A bis E (um 1890)

Um 1890 wurde in Süditalien eine Lithographie (Fassung A) im alten Stil des Barock um 1680 vertrieben. Das lediglich 19 x 14 Zentimeter kleine Blättchen zeigt eine Marienfigur, umgeben von ihren Symbolen. Dieser Bildtypus mit dem Namen „Maria Immaculata-Darstellung“ ist vor allem im 17. Jahrhundert populär geworden. Unter den weit

Lorenzo Zendejas (gest. 1830): Zweiwegebild (um 1760)

Lorenzo Zendejas (gest. 1830) zugeschrieben wird das Ölgemälde „Rey de Jerusalèn y rey de Jericó“ (zu Deutsch: „Der König von Jerusalem und der König von Jericho“). Der Maler hatte es einst um das Jahr 1760 für eine römisch-katholische Kirche oder ein Kloster angefertigt. Heute befindet sich die Malerei im mexikanischen

Jan Luyken (1649-1712): Kupferstich-Entwurf (1687)

Meister wie Jan Luyken (1649-1712) produzierten nicht nur fertige Arbeiten, die in den Verkauf gingen oder im Buchdruck Verwendung fanden, sondern auch zahlreiche Versuche, Skizzen, Übungen und Entwürfe. Früher bekam man sie kaum zu Gesicht, in den letzten Jahren feierten Kupferstichsammlungen und Auktionshäuser sie wie abgeschlossene Werke. Es gibt inzwischen

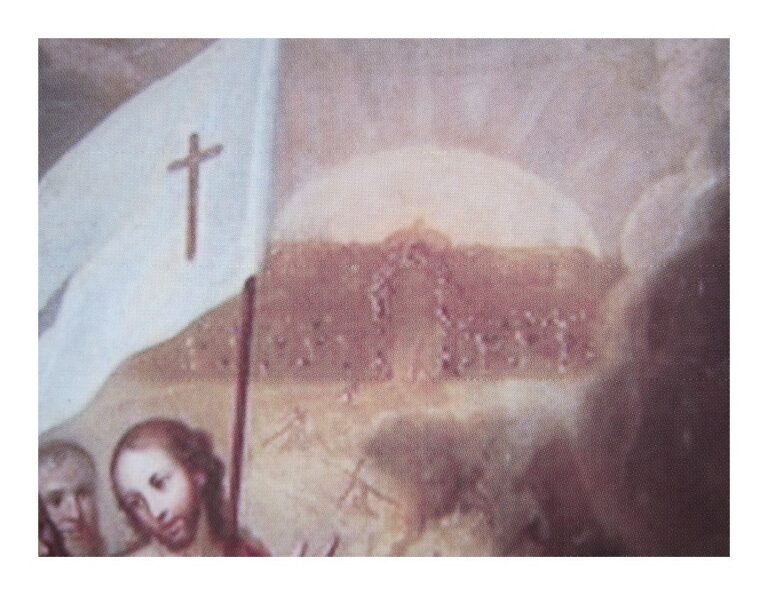

Antonio de Santander (gest. 1698): Weltgericht aus San Francisco Totimehuacan in Puebla (17. Jh.)

Der Ausschnitt stammt von einem künstlerisch gekonnten und motivisch überzeugenden Ölgemälde des Malers Antonio de Santander (gest. 1698) aus dem 17. Jahrhundert. Antonio de Santander ist ein großer Unbekannter. Von seinem Leben ist nichts weiter bekannt, außer, dass er im heutigen Mexiko in Puebla bei Rodrigo de la Piedra tätig

Jan Luyken (1649-1712): „De Onwaardige Wereld“ (um 1709)

Um das Jahr 1709 erschien „De Onwaardige Wereld“ (zu Deutsch: „Die eitle Welt“). Es ist eine der letzten Arbeiten des niederländischen Altmeisters Jan Luyken (1649-1712), der das Himmlische Jerusalem während seines umfangreichen Schaffens immer wieder zeichnerisch dargestellt hat (vgl. Arbeiten von 1681, 1682, 1687, 1712). Die 12 x 11 Zentimeter

Paolo Marchiano (1535-1628): Ölmalerei „Maria Immaculata“ (1598)

Das Ölgemälde „Immacolata Concezione“ wird Paolo Gerolamo Marchiano (1535-1628), einem Maler und Kartographen der Renaissancezeit aus Savona (Region Ligurien), zugeschrieben. Einst wurde das Werk für den Altar in einer Kapelle der römisch-katholischen Kirche geschaffen, doch heute ist es Teil der städtischen Kunstsammlung von Savona. Es zählt dort zum besonders kostbaren

Luis de Ayala: Mexikanische Himmelspforte (1781)

Das Kloster der Franziskanermönche in der Stadt Puebla de los Angeles (auch Heroica Puebla de Zaragoza genannt, kurz Puebla) in Mexiko wurde im Jahr 1781 mit einem umfangreichen ikonographischen Bildprogramm ausgestattet. Die drei Lünetten der römisch-katholischen Klosterkirche Templo conventual de San Francisco wurden von Luis de Ayala zu dem Thema

MS Fr. F. v. IV. 4: Guillaume de Digullevilles „Pélerinage de la vie humaine“ (um 1410)

So gut wie unbekannt ist eine Ausgabe der Pélerinage, die in der Russischen Nationalbibliothek St. Petersburg aufbewahrt wird, zusammengebunden mit anderen mittelalterlichen Texten (MS Fr. F. v. IV. 4). Jerusalem wird auf vier kleinen Miniaturen präsentiert, jeweils auf fol. 87/87v

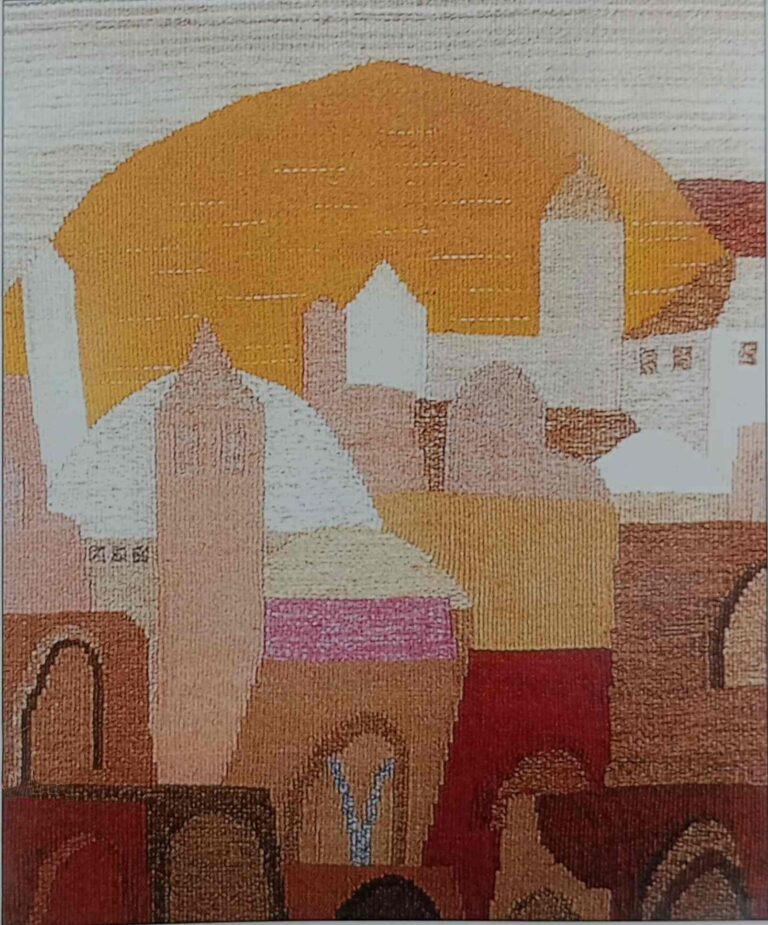

Barbara Putzier: Wandbehang (um 1990)

Die einstige Firma „E. M. Deicke e. K. Kirchenbedarf“ war im Jahre 1981 in Hamburg gegründet worden. Viele Jahre stand Deicke-Kirchenbedarf im „Hammer Hof“ als Partner Kirchengemeinden, Theologinnen und Theologen, kirchlichen Einrichtungen und Verbänden zur Seite, wenn es um die

Heinz Hindorf (1909-1990): Rundfenster aus St. Stephan in Mainz-Gonsenheim (1967)

Im Jahr 1967 vollendete der Glasmaler Heinz Hindorf (1909-1990) im neogotischen Chor der römisch-katholischen Kirche St. Stephan in Gonsenheim, einem Vorort von Mainz (nicht zu verwechseln mit St. Stephan in Mainz-Zentrum oder dem Dom zu Mainz, dessen Ostchor ebenfalls dem

Blaudruck „Josua und Kaleb“ (um 1720)

Das Prignitz-Museum in Havelberg (Sachsen-Anhalt) besitzt einen seltenen Blaudruck, der aus dem 18. Jahrhundert stammt. Das Werk hat die Inventarnummer V 41/93D. Der gut erhaltene Stoff zeigt mehrere Motivreihen, die sich rhythmisch abwechseln. Zum einen sind Tore und Turmbauten aneinandergereiht,

Heinz Giebeler (1927-2004): Antependien aus Metzingen (um 1992 und 1995)

Im Jahr 1979 zog der Grafiker Heinz Giebeler nach Metzingen, wo er sich viele Jahre im Kirchengemeinderat und im Arbeitskreis der evangelischen Familienbildungsarbeit einbrachte. Auch war bald sein künstlerisches Können gefragt und Giebler gestaltete ein Parament – wie war es

John Ninian Comper (1864-1960): Fenster „Heavenly Worship“ aus der Lindsey Chapel in Boston (1924)

Dieses Werk zählt zwar noch zum Art déco, orientiert sich gleichzeitig aber an flämischen Vorbildern aus dem 15. Jahrhundert, die heute verloren sind. Mit ihren leuchtenden Farben und klaren Bildern behaupten sich die Fenster inmitten der aufwendigen Skulpturendekoration einer Kapelle.

Über mich

Dr. Claus Bernet

Um etwa 1990 begann ich, mich mit dem Thema Jerusalem zu beschäftigen. Die Stadt habe ich mehrfach bereist und Bücher zu diesem Thema verfasst; erwähnen sollte man vielleicht die Reihe „Meisterwerke des Himmlischen Jerusalem“, den Band „Perlen des Neuen Jerusalem“ und meine Dissertation „Gebaute Apokalypse“. Zahlreiche Aufsätze erschienen immer wieder in Fachzeitschriften (Das Münster, Textilkunst International, Zeitschrift für Sepulkralkultur, u.v. a.). Mit meiner wissenschaftlichen Dokumentation von Jerusalems-Kunstwerken konnten bereits Ausstellungen und Museumskataloge unterstützt sowie Gemeinden bei der Anschaffung von geeigneten Kunstwerken beraten werden. Regelmäßig gebe ich auch Bildvorträge zu diesem Thema. Grundlage der Publikationen und der Bildvorträge sind meine fotografische Sammlung von inzwischen 6.000 Aufnahmen von Glasfenstern, Fresken, Mosaiken und anderen Kunstwerken.