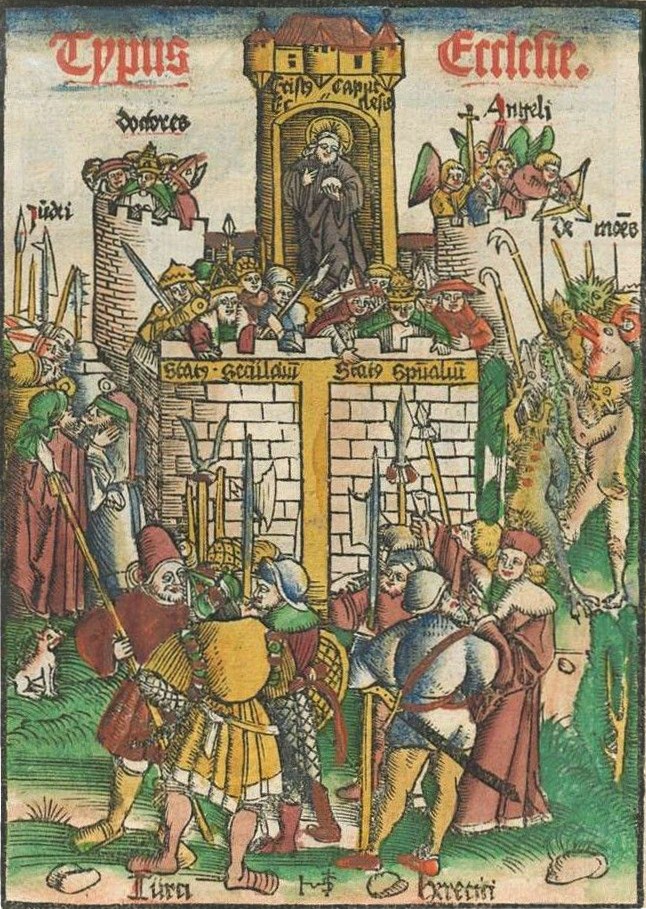

Das Motiv des belagerten Himmlischen Jerusalem findet sich vor allem in der Frühen Neuzeit, und es wurde populär über Ecclesiae-Darstellungen des frühen 16. Jahrhunderts. Eine der ersten Darstellungen ist „Typus Ecclesiae“. Sie wurde von dem Monogrammisten „H. S. mit dem Kreuz“ entworfen. Das Monogramm wird in vielen Schriften von dem katholischen Theologen Hieronymus Dungersheim (1465- 1540) als eine Art persönliches Emblem verwendet. Erstmals findet man es in dem Leipziger Druck „Confutatio apologetici cuiusda[m] sacre scripture falso inscripti“, herausgebracht von dem Verleger Wolfgang Stöckel. Es gibt gute Gründe, hinter dem Monogramm Heinrich Vogtherr (der Ältere, 1490-1556) zu vermuten. Von diesem ist ein anderes Himmlisches Jerusalem nachgewiesen, so dass ein direkter Vergleich möglich ist.

Der Holzschnitt passt gut zu den reformatorischen Auseinandersetzungen der Zeit: Um eine Burg hat sich eingefunden, was man damals als Feind betrachten konnte: Im Vordergrund debattieren eine Gruppe Türken und eine Schar Häretiker, rechts eine Horde Dämonen mit Enterhaken, links eine Gruppe Juden mit Speeren und Zackenkeulen. Dass nun gerade Juden, von denen eigentlich 144.000 Personen der zwölf Stämme Israels im Himmlischen Jerusalem laut biblischer Aussage explizit Aufnahme finden sollten, hier vor die Stadt gesetzt wurden, ist eine traurige Ironie der Geschichte. Damit ist die Illustration auch ein frühes Beispiel für den Antisemitismus.

Zurück geht diese Konzeption der „Glaubensburg“ auf den Franziskaner Alfonso Lopez de Spina (gest. um 1491) und seine Allegorie „Fortalitium fidei“ aus dem Jahre 1458. Das Werk wurde bald in andere Sprachen übersetzt und bildete die Hintergrundfolie der Vorstellung von einer ecclesia-militans, die sich für das Christentum in einer verheerenden Art und Weise auswirkte. Begründet als Friedenskirche mit einem friedlichen Neuen Jerusalem, wurde es über Jahrhunderte mehr und mehr zu einer militanten Machtinstitution.

Merle Fifield: The French manuscripts of La Forteresse de la Foy, in: Manuscripta, 16, 2, 1972, S. 98-111.

Theobald Freudenberger: Hieronymus Dungersheim von Ochsenfurt an Main, 1465-1540, Münster 1988.

Franz Reitinger: ‚Kampf um Rom’, in: Götz Pochat, Brigitte Wagner (Hrsg.): Utopie, Graz 1998, S. 100-139.