LETZTER BEITRAG

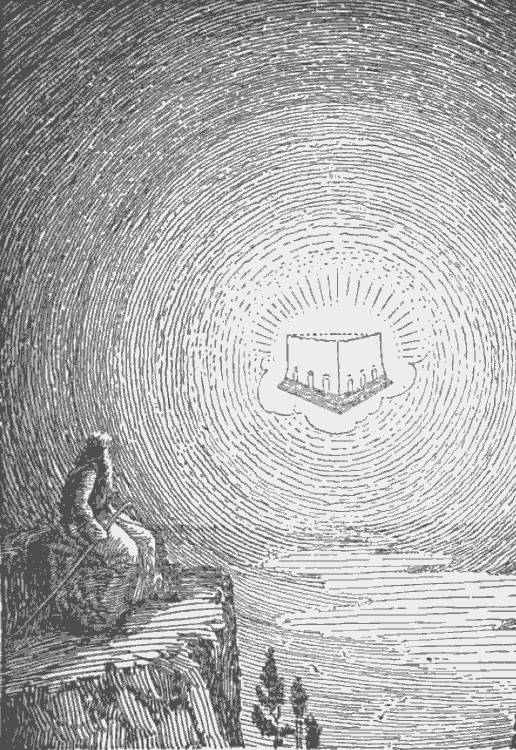

Charles T. Russell: „The Finished Mystery“/„Das vollendete Geheimnis“ (1917 und 1919)

Ein älterer Mann, der auf einem Felssporn wie auf einer Theaterloge Platz genommen hat, blickt gebannt auf eine Himmelserscheinung. In seiner Hand befindet sich ein langer Stab: Er dienst vermutlich nicht zum Vermessen der Stadt,

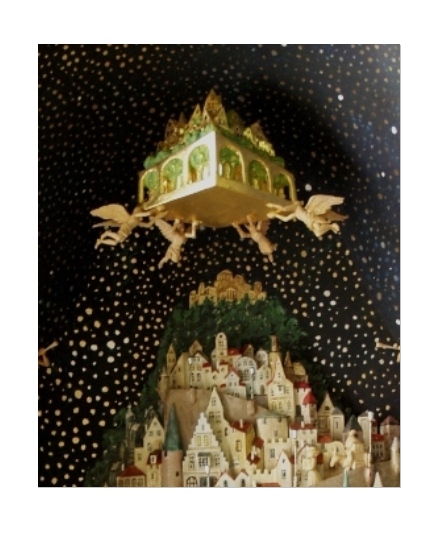

Marek Minar: Geschnitzte Weihnachtskrippe (2013)

Die Schnitzarbeit aus Lindenholz hat den Titel: „Narozeni Krista a nebeský Jeruzalém“, zu Deutsch etwa: „Die Geburt Christi und das Himmlische Jerusalem“. Die Höhe beträgt 70, die Breite 40 Zentimeter. Es handelt sich um einen kleinen Kabinettschrank in Tradition der weihnachtlichen Krippen, wie man es auch vom Erzgebirge her kennt.

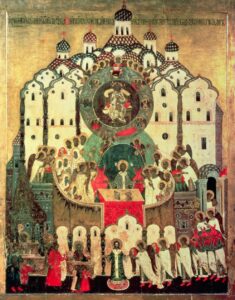

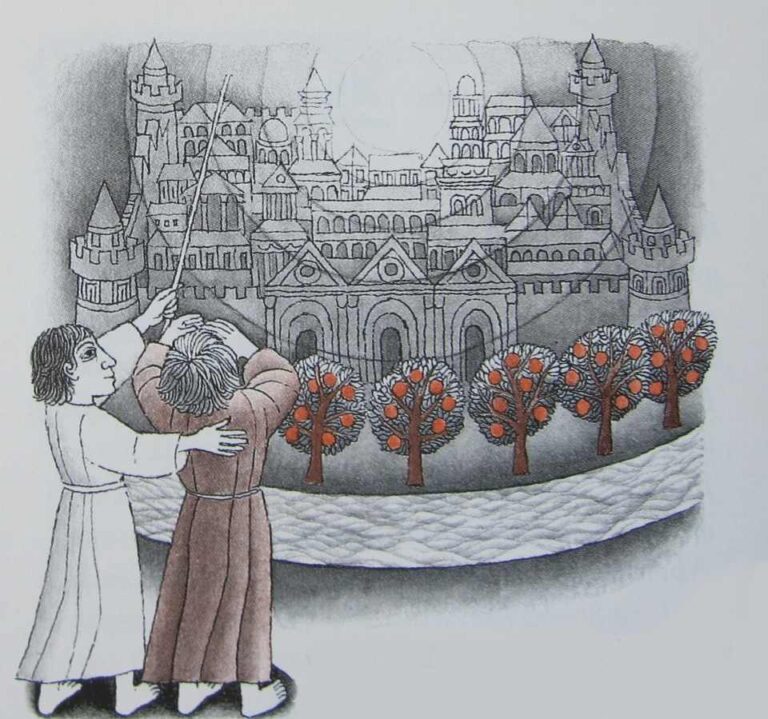

Reinhard Herrmann (1923-2002): Elementarbibel (1989)

Im Jahr 1989 erschien der achte und letzte Band der „Elementarbibel“. Es ist eine Bibelausgabe für Jugendliche, in bewusst einfacher Sprache gehalten von Anneliese Pokrandt und illustriert von dem Grafiker, Illustrator und Hochschullehrer Reinhard Herrmann (1923-2002). Der Band trägt den Titel „Jesus Christus im Glauben der Gemeinde“ und war ein

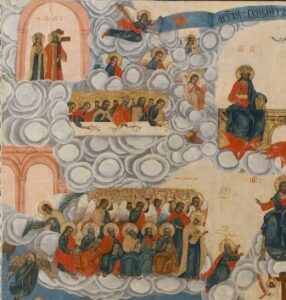

Albert Wessels (1938-2010): Malerei „John Bunyans Traum“ (um 1990)

Der Ausschnitt stammt von einem größeren Ölgemälde, das der holländische Künstler Albert Wessels (1938-2010) in der niederländischen Gemeinde Rijssen geschaffen hat. Es hat den englischen Titel „Bunyans Dream“ und wird auch als Poster vertrieben. Entstanden ist es wohl 1990, als sich der Künstler mit dem Roman intensiv auseinandersetzte und kurz

Maria Bilger-Biljan (1912-1997): Hauskapelle der Steyler Missionare in Mödling (1963)

Die Steyler Missionare, eigentlich nach ihrem lateinisch Namen Societas Verbi Divini („Gesellschaft des Göttlichen Wortes“), sind eine Ordensgemeinschaft päpstlichen Rechts in der römisch-katholischen Kirche. Man findet sie vor allem in den Niederlanden, Deutschland und in Österreich. In der Exerzitien-Hauskapelle der Steyler Missionare in Mödling bei Wien besitzen sie ein Kleinod

Robert Clark (1920-1997): „The Resurrection“ (1965)

„The Crucifixion“ ist ein Gemälde, welches der polnische Künstler Jan Styka (1858-1925) im Jahr 1897 angefertigt hatte. Heute befindet es sich in einer besonderen Ehrenhalle des Museums des Forest Lawn Cemetery in Los Angeles. 1965 wurde es nach jahrelanger Suche nach einem geeigneten Werk im Auftrag der Direktorin Alison Bruesehoff

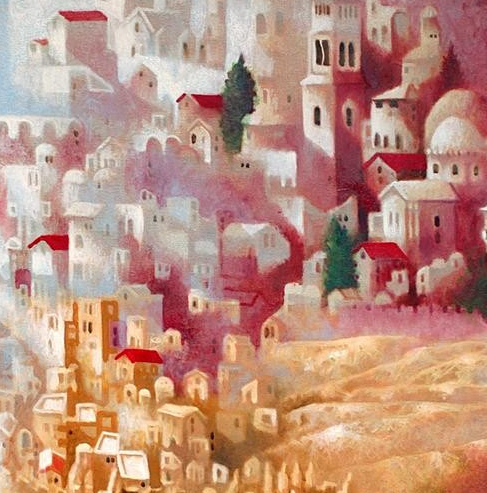

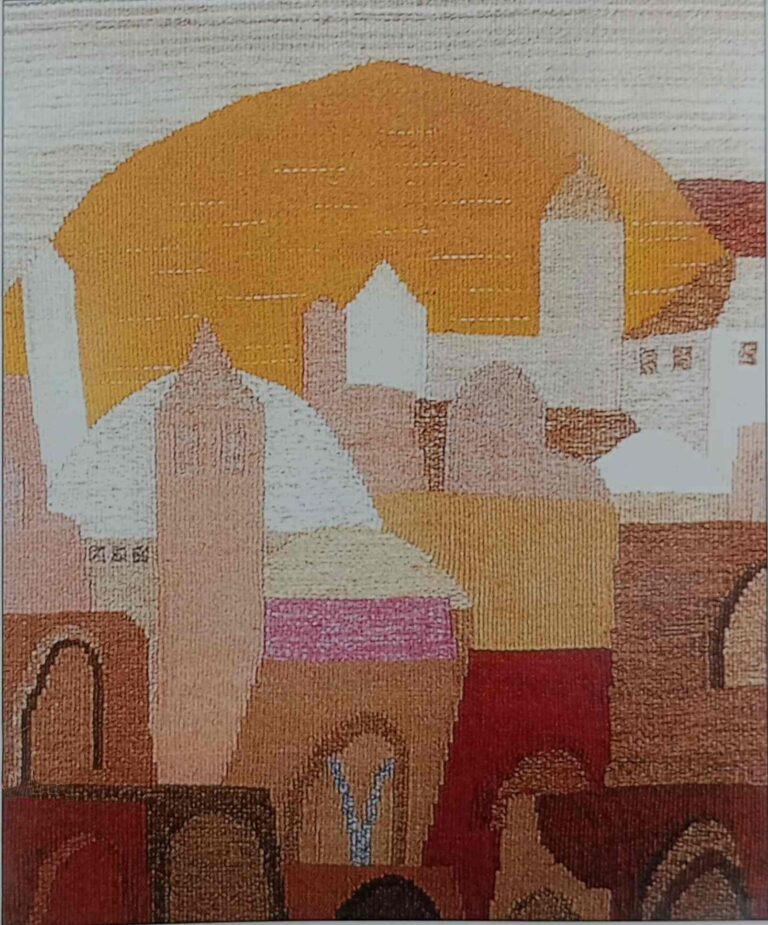

Benjamin Shiff (1931-2011): Gemälde „Heavenly Jerusalem“ (um 2000)

Um das Jahr 2000 entstand das Bild „Heavenly Jerusalem“ („Himmlisches Jerusalem“), ein 110 x 90 Zentimeter großes Ölgemälde. In einem über einer Landschaft schwebenden Kreis erscheint die Architektur des Himmlischen Jerusalem. Es präsentiert sich als Erscheinung des historischen Jerusalem; einzelne Wohnbauten und Sakralbauten (so die evangelische Erlöserkirche) lassen sich ausfindig

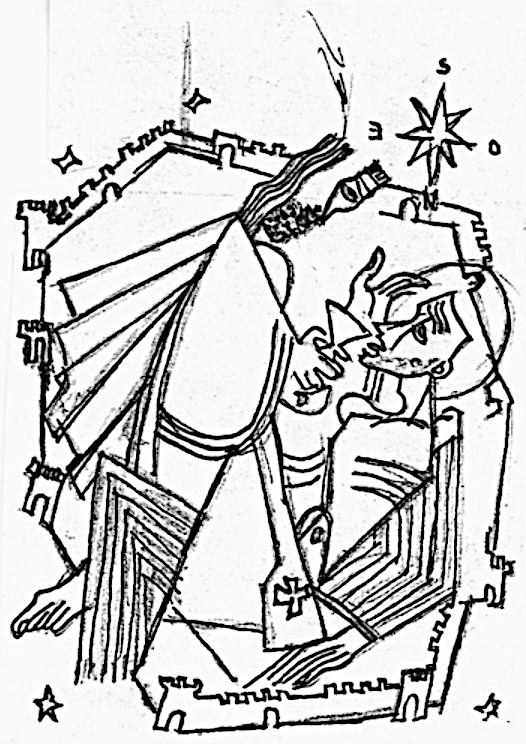

Bernard Quentin (1923-2020): „Jérusalem céleste“ (um 1969)

Der französische Maler „Bernard“ (Bernard Quentin, 1923-2020) lebte und arbeitete in Paris. Er fühlte sich sein ganzes Leben den Armen und Benachteiligten sehr verbunden. Dies zeigt auch die ausdrucksstarke Bleistiftzeichnung mit dem vollständigen Titel „Jérusalem céleste avec le Christ-Roi donnant à boire à un pauvre dans le calice de son

Josef de Ponte (1922-2006): Malerei „Das neue Jerusalem“ (1966)

Josef de Ponte (1922-2006) stammt aus Budakeszi/Wudigeß bei Budapest. Er absolvierte von 1940 bis 1944 ein Studium an der Hochschule für angewandte Künste in Budapest und Wien. 1946 wurde seine Familie aus der ungarischen Heimat ausgewiesen. Nach Heirat 1949 und der Geburt von vier Kindern ließ sich der Donauschwabe und

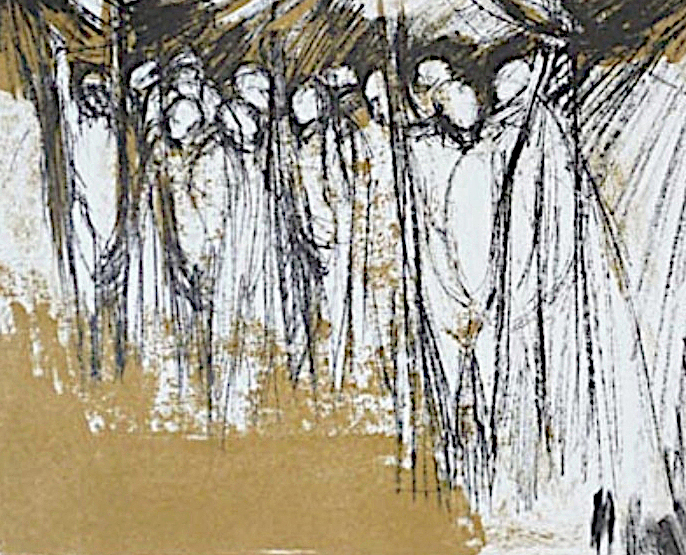

Marcel Chirnoagă (1930-2008): Bilderzyklus „Die Apokalypse“ (1992)

Marcel Chirnoagă (1930-2008) wurde im rumänischen Buşteni-Prahova geboren. Er studierte Mathematik und Physik in Bukarest, beschäftigte sich dann aber autodidaktisch mit Kunst und wurde schnell einer der führenden Künstler seines Landes. Seit 1953 war er Mitglied in der Union der bildenden Künstler Rumäniens. 1992 entstand der Bilderzyklus „Die Apokalypse“ mit

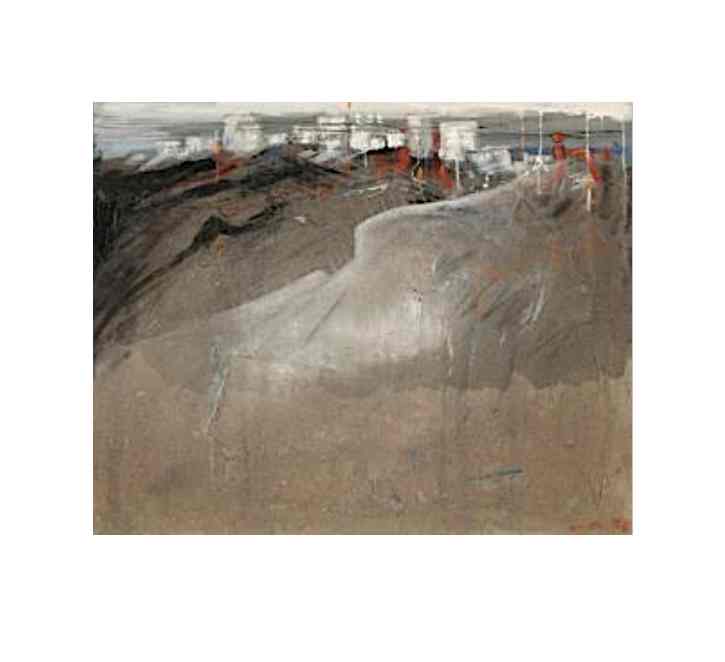

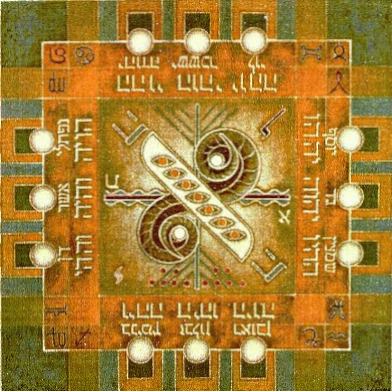

Josef Obornik (1943-2009): Gemälde „Himmlisches Jerusalem“ (1999)

Josef Obornik (1943-2009) war ein Künstler aus Beuthen in Oberschlesien, der an der Werkkunstschule Hannover studiert hatte. Später arbeitete er als freier Kunstschaffender in Westdeutschland und er gehörte der Stilrichtung des Informel an. Zu seinen Arbeiten gehören Ölmalereien, Teppiche, Collagen und kalligraphische Werke. Seine Malerei „Himmlisches Jerusalem“ zeigt überwiegend hellgraue

Karen Laub-Novak (1938-2009): „The New Jerusalem“ (1964)

Die Illustration „Apocalpyse XVII: The New Jerusalem“ ist der letzte von 17 Farbdrucken eines Apokalypsezyklus zum letzten Buch der Bibel. Die US-amerikanische, römisch-katholische Künstlerin Karen Laub-Novak (1938-2009) erwarb einen BA am Carleton College 1961 und einen MFA in Malerei und Druckkunst an der State University of Iowa im Jahr 1959,

Ernst Alt (1935-2013): Osterleuchter aus dem Dom zu Trier (2013)

Ein imposanter Osterleuchter ist eines der letzten Werke des Saarbrücker Malers und Bildhauers Ernst Alt (1935-2013). Sein Kandelaber, fertiggestellt trotz schwerer Erkrankung des Künstlers, wurde am 13. November 2014 während einer Vesper durch den Bischof Dr. Stephan Ackermann feierlich eingeweiht. Er befindet sich im vorderen Altarbereich des Trierer Doms und

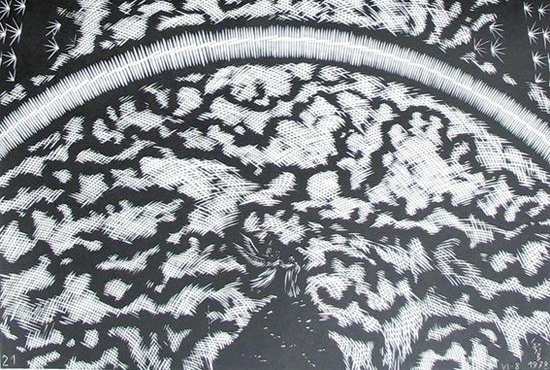

Szabo Béla (1905-1985): „Das neue Jerusalem“ (1978)

Zwischen den Jahren 1977 und 1978 schuf der römisch-katholische Künstler Szabo Béla (1905-1985) zweiundzwanzig Holzschnitte zu einer Serie zur Offenbarung. „Das neue Jerusalem“ ist das 21. und vorletzte Bild dieses Apokalypsezyklus. Es entstand am 6. August 1978, an dem Tag, an dem Papst Paul VI. in Rom verstarb.Wie auch bei

Hans Rolf Maria Koller (1932-2015): St. Elisabeth von Köln-Höhenberg (1988)

„Ein- und Durchblicke sind der Referenzrahmen, der einen Blick in die zukünftige Welt gewährt. Die Edelsteine sind natürlich nicht das wirkliche Fundament einer Stadt, sie sind hier Lichtpunkte, die dem Betrachter Hoffnung und Zuversicht vermitteln sollen, wie der Stern von Bethlehem, den man ebenfalls finden kann (oben links). Ganz oben

Pierre Jourda (1931-2007): Malerei „La Nouvelle Jerusalem“ (1989)

Pierre Jourda (1931-2007) wurde in Montesquieu-Volvestre südlich von Toulouse in einer Familie von Steinmetzen und Baumeistern geboren. Er studierte bis 1953 an der Ecole des Beaux-Arts in Toulouse und Paris, anschließend arbeitete er als Kunstlehrer am Lyzeum Bellevue und an der Ecole Normale in Toulouse. Er lebte ansonsten zurückgezogen in

Barbara Putzier: Wandbehang (um 1990)

Die einstige Firma „E. M. Deicke e. K. Kirchenbedarf“ war im Jahre 1981 in Hamburg gegründet worden. Viele Jahre stand Deicke-Kirchenbedarf im „Hammer Hof“ als Partner Kirchengemeinden, Theologinnen und Theologen, kirchlichen Einrichtungen und Verbänden zur Seite, wenn es um die

Heinz Hindorf (1909-1990): Rundfenster aus St. Stephan in Mainz-Gonsenheim (1967)

Im Jahr 1967 vollendete der Glasmaler Heinz Hindorf (1909-1990) im neogotischen Chor der römisch-katholischen Kirche St. Stephan in Gonsenheim, einem Vorort von Mainz (nicht zu verwechseln mit St. Stephan in Mainz-Zentrum oder dem Dom zu Mainz, dessen Ostchor ebenfalls dem

Blaudruck „Josua und Kaleb“ (um 1720)

Das Prignitz-Museum in Havelberg (Sachsen-Anhalt) besitzt einen seltenen Blaudruck, der aus dem 18. Jahrhundert stammt. Das Werk hat die Inventarnummer V 41/93D. Der gut erhaltene Stoff zeigt mehrere Motivreihen, die sich rhythmisch abwechseln. Zum einen sind Tore und Turmbauten aneinandergereiht,

Heinz Giebeler (1927-2004): Antependien aus Metzingen (um 1992 und 1995)

Im Jahr 1979 zog der Grafiker Heinz Giebeler nach Metzingen, wo er sich viele Jahre im Kirchengemeinderat und im Arbeitskreis der evangelischen Familienbildungsarbeit einbrachte. Auch war bald sein künstlerisches Können gefragt und Giebler gestaltete ein Parament – wie war es

John Ninian Comper (1864-1960): Fenster „Heavenly Worship“ aus der Lindsey Chapel in Boston (1924)

Dieses Werk zählt zwar noch zum Art déco, orientiert sich gleichzeitig aber an flämischen Vorbildern aus dem 15. Jahrhundert, die heute verloren sind. Mit ihren leuchtenden Farben und klaren Bildern behaupten sich die Fenster inmitten der aufwendigen Skulpturendekoration einer Kapelle.

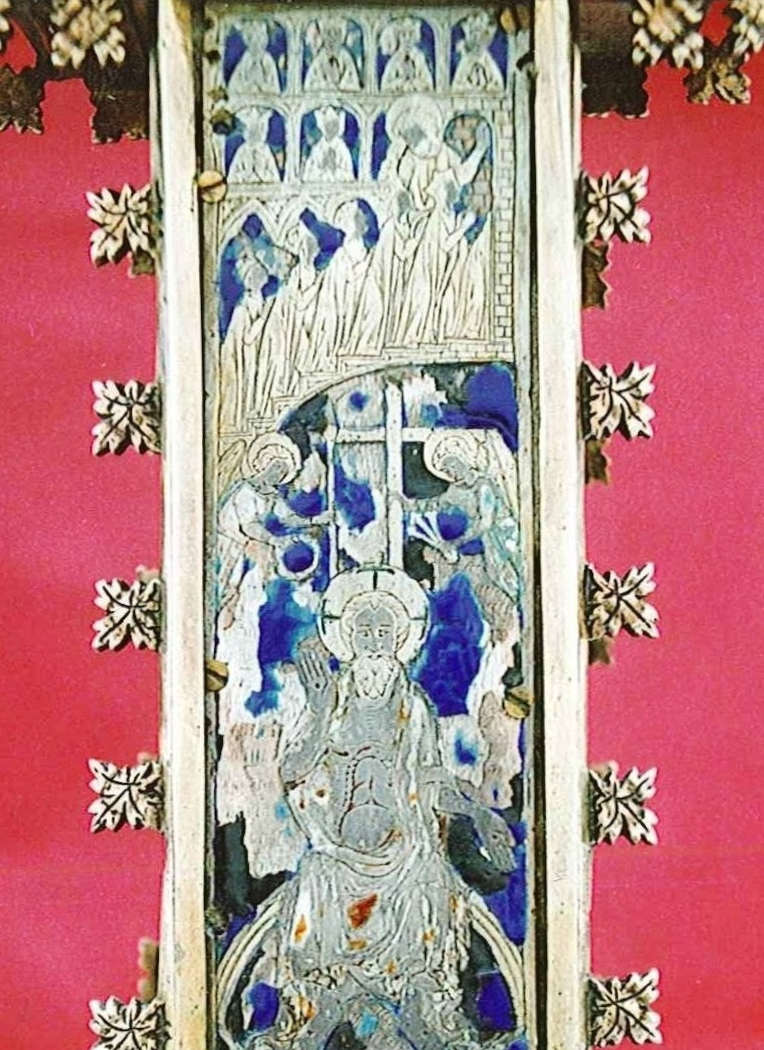

Mönch Bernés: Spanisches Kreuz (1350-1375)

Das „Cruz Mayor“ („Großes Kreuz“) gehört zur Schatzkammer der Kollegiatenkirche Santa Maria im spanischen Játiva (valenzianisch Xàtiva). Es ist ein Meisterwerk der sakralen Goldschmiedekunst und Emaillemalerei, entstanden zwischen den Jahren 1350 und 1375 in der Provinz Valencia. Bei dem Kunstwerk

Über mich

Dr. Claus Bernet

Um etwa 1990 begann ich, mich mit dem Thema Jerusalem zu beschäftigen. Die Stadt habe ich mehrfach bereist und Bücher zu diesem Thema verfasst; erwähnen sollte man vielleicht die Reihe „Meisterwerke des Himmlischen Jerusalem“, den Band „Perlen des Neuen Jerusalem“ und meine Dissertation „Gebaute Apokalypse“. Zahlreiche Aufsätze erschienen immer wieder in Fachzeitschriften (Das Münster, Textilkunst International, Zeitschrift für Sepulkralkultur, u.v. a.). Mit meiner wissenschaftlichen Dokumentation von Jerusalems-Kunstwerken konnten bereits Ausstellungen und Museumskataloge unterstützt sowie Gemeinden bei der Anschaffung von geeigneten Kunstwerken beraten werden. Regelmäßig gebe ich auch Bildvorträge zu diesem Thema. Grundlage der Publikationen und der Bildvorträge sind meine fotografische Sammlung von inzwischen 6.000 Aufnahmen von Glasfenstern, Fresken, Mosaiken und anderen Kunstwerken.