LETZTER BEITRAG

David Hetland (1947-2006): Kapelle des Riverview Place in Fargo (1987)

Riverview Place in Fargo (Nort Dakota), zu dem auch eine Kapelle für die Seniorenwohnanlage gehört, wurde von den Presentation Sisters gegründet. Die Einrichtung wurde zur Bereitstellung von Wohnraum und Pflege entwickelt und verfügt über eine

Max Ingrand (1908-1969): Kolumbarium in Marl-Hüls (1959)

Ein Kolumbarium ist ein Bauwerk auf einem Friedhof, in dem Särge oder auch Urnen aufgebahrt sind, bis zur eigentlichen Trauerfeier oder auch dauerhaft. Man kennt diese Bauten überwiegend aus Bayern und Österreich, wo sie ein fester Bestandteil der Sepulkralkultur sind und eine lange Historie haben. Zunehmend findet man sie aber

Paul Weigmann (1923-2009): St. Elisabeth in Leverkusen-Opladen (1992)

Eine gewaltige Porta Coeli hat der Leverkusener Glasmaler Paul Weigmann (1923-2009) auf einem Monumentalfenster aus Antik- und Opalglas sowie Blei in der Rückfront der römisch-katholischen Kirche St. Elisabeth in Leverkusen-Opladen am Rhein geschaffen. Zu dem Künstler hatte man in der Kirchengemeinde enge Beziehungen, da er in der Nähe des Baus

Ingrid Vetter-Spilker (1939-1999): St. Mariä-Himmelfahrt in Rheinberg-Ossenberg (1991)

Die Werkstatt für Glasmalerei Hein Derix in Kevelaer erhielt am 18. November 1991 den Auftrag, in Zusammenarbeit mit der Künstlerin Ingrid Vetter-Spilker (1939-1999) aus Hamminkeln, das Chorfenster der römisch-katholischen Kirche St. Mariä-Himmelfahrt in Rheinberg-Ossenberg (Niederrhein) zu fertigen. In der Kirche befanden sich bereits figürliche Fensterarbeiten des Künstlers Heribert Reul aus

Paul Weigmann (1923-2009): Herz Jesu in Friedrich-Wilhelms-Hütte (1959)

Der Glasmaler und Zeichner Paul Weigmann (1923-2009) aus Leverkusen verknüpfte im Jahr 1959 in einem Monumentalfenster die Motive der Erde als erlöstes Paradies mit dem Himmlischen Jerusalem. Dieses ist überwiegend in weißen und hellblauen Tönen gestaltet, was an kristalline Strukturen erinnert. Zahlreiche Splitter, Zacken und Ecken lassen sich finden, zwischen

Himmelspforte in St. Marien in Wesseling (1958)

Aus den ersten Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg, als zahlreiche Kirchen neu verglast werden mussten, ist der Künstler namentlich nicht immer bekannt. Dies ist auch der Fall bei der römisch-katholischen Kirche St. Marien in Wesseling am Niederrhein. Dies ist insofern ungewöhnlich, als dass der Sakralbau damals überregional Beachtung fand. Es

Anna-Dorothea Kunz-Saile (geb. 1941): Raphaelskirche in Cleebronn (1992)

Bei der großen Restaurierung im Jahr 1992 durch Hans-Joachim Wiegand war man bemüht, die ursprüngliche Raumwirkung der evangelischen Cleebronner Raphaelskirche wiederherzustellen. Man versuchte dies, indem der Chor geöffnet und das herausgeschlagene Kreuzgewölbe durch ein neues aus Stuck ersetzt wurde. Neu waren auch Altar, Taufstein, Kanzel und nicht zuletzt die Farbfenster

Georg Meistermann (1911-1990), Irene Hugot-Rothweiler (geb. 1958): St. Peter und Paul in Grevenbroich (1993)

Das Himmlische Jerusalem von Irene Hugot-Rothweiler (geb. 1958) ist eine Fortführung der Glasarbeiten Georg Meistermanns (1911-1990). Dieser konnte seine Entwürfe für die römisch-katholische Kirche St. Peter und Paul in Grevenbroich aufgrund von Erkrankung nicht finalisieren. Nach seinem Tod wurde das zentrale Chorfenster 1993 durch Hugot-Rothweiler, die Meistermann bereits seit ihrer

Alexander Arens: St. Marien in Geseke (1992)

Die in den 1950er Jahren erbaute römisch-katholische Kirche St. Marien in Geseke im Kreis Soest wurde im Jahr 1992 mit dem neuen Fenster „Stadt Gottes“ ausgestattet. Genau so ist das dreibahnige Fenster, welches mittig an der linken Seite des Schiffs seinen Platz hat, in einer einzelnen grünen Glasscheibe rechts unten

Paul Weigmann (1923-2009): St. Nikolaus in Bensberg (1959)

Die römisch-katholische Kirche St. Nikolaus in Bensberg, einem Ortsteil von Bergisch Gladbach, beauftragte in den 1950er Jahren Paul Weigmann (1923-2009) aus Leverkusen mit der Gestaltung von neuen Glasfenstern für die Kirche. Ausgeführt wurden sie dann von der Firma Wöllenstein aus Opladen. Mit dem Jerusalem-Fenster begann Weigmann erst im Februar 1957

Hans Martin Erhardt (1935-2015): Evangelische Kirche in Emmendingen-Wasser (1959)

Das Kirchenfenster an der Südwand der Evangelischen Kirche in Emmendingen-Wasser (Breisgau) der Dietrich-Bonhoeffer-Gemeinde zeigt, so verheißt es der Titel, „Die Himmlische Gemeinde und das neue Jerusalem“. Es handelt sich dabei um eine Glasmalerei von Hans Martin Erhardt, der 1935 in Emmendingen geboren wurde und sich erinnert: „Der Gemeindepfarrer hat sich

Wilhelm Buschulte (1923-2013): Reformationskirche zur Heiligen Dreifaltigkeit in Worms (1958)

Der in der Nachkriegszeit gefragte und bekannte Glasmaler Wilhelm Buschulte (1923-2013) fertigte im Jahr 1958 dieses Schifffenster der protestantischen Reformationskirche zur Heiligen Dreifaltigkeit (auch (Reformationsgedächtniskirche) in der Innenstadt von Worms an. Es ist eines von insgesamt fünfzehn raumhohen Buntglasfenstern. Gegossen wurden die Fenster in der Firma Heinrich Oidtmann in Linnich,

Katholische Kapelle Maria Immaculata in Attendorn-Röllecken (1958)

Bei einer Kapelle mit dem Namen „Maria Immaculata“ lag es nahe, bildliche Motive heranzuziehen, die diesen Namen verdeutlichen. So war es auch der Fall bei der römisch-katholischen Kapelle in Röllecken bei Attendorn im Kreis Olpe im westlichen Sauerland. Die Himmelspforte ist, wie die Abbildung belegt, nicht mehr lateinisch bezeichnet, sondern

Clemens Fischer (1918-1992), Ulla Hase (geb. 1966): St. Martinus in Langerwehe-Schlich (1993)

Das monumentale Chorfenster aus dem Jahr 1993 in der römisch-katholischen Kirche St. Martinus in Langerwehe-Schlich im Kreis Düren besteht aus farbintensivem Antik- und Opalglas, Blei sowie aus Schwarzlot. Nach einer Erläuterung des Grafikers und Glasmalers Clemens Fischer (1918-1992) soll hier, hinter einer hölzernen Christusfigur über dem Altar, unter anderem auch

Hubert Spierling (1925-2018): St. Michael in Bielefeld-Ummeln (1996)

Die römisch-katholische Kirche St. Michael im Ortsteil Bielefeld-Ummeln besitzt eine Arbeit von Hubert Spierling (1925-2018). Im Jahr 1996 wurden dort die ursprünglich klaren Glasfenster durch Buntglasfenster ersetzt. Die einzige Vorgabe an den Künstler war, dass das neue Fenster ausreichend Licht in den Altarbereich lassen sollte. Das große, meterhohe Rundbogenfenster zur

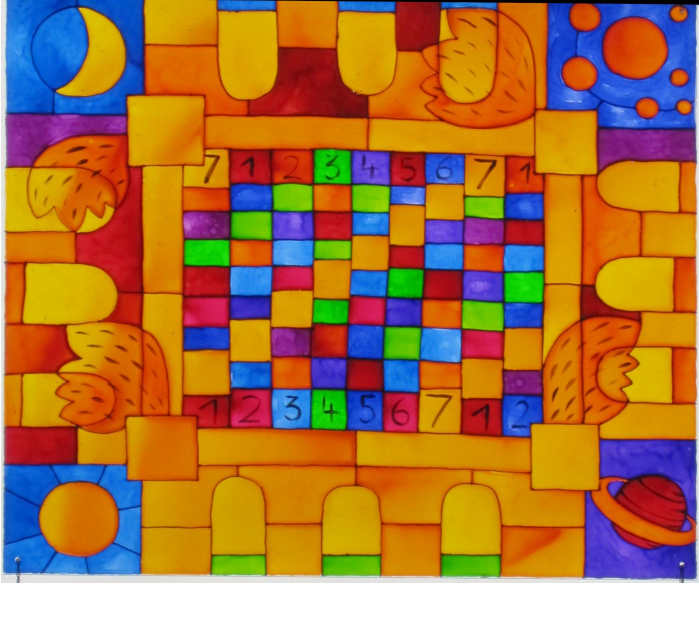

Dagmar Binanzer-Kraus (geb. 1959): Fensters des Mehrzwecksaals des Altenheims in Friedensau (1998)

Im Jahr 1998 wurden die Fensterbilder in der neuerbauten Kapelle und dem Mehrzwecksaal des Altenheims in Friedensau bei Magdeburg (Sachsen-Anhalt) fertiggestellt, zum Thema „Von der Schöpfung bis zur neuen Erde“. Diese karitative Einrichtung wird von der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten in Deutschland betrieben. Bei den Adventisten hat das Himmlische Jerusalem einen

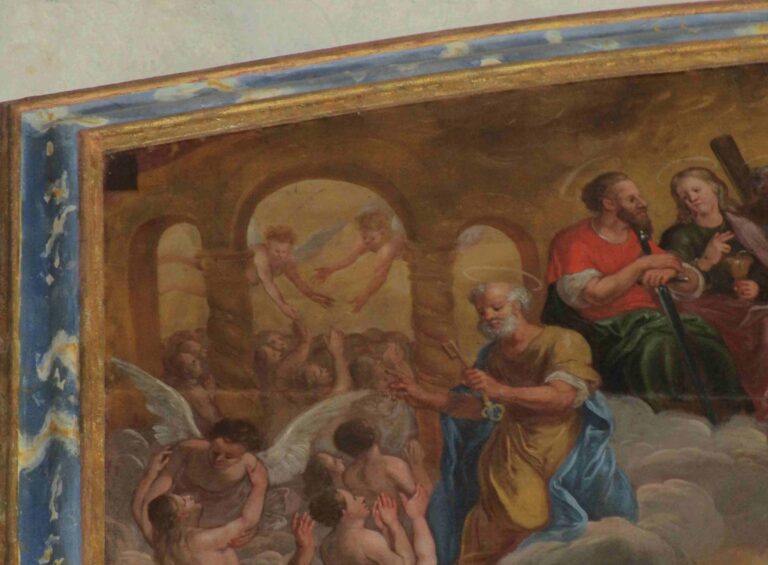

Gerichtsbild aus der Egerer Kapelle in St. Lorenzen (um 1720)

Die römisch-katholische Kirche von St. Lorenzen im Pustertal (Tirol) besteht aus dem größeren Neubau und einem kleineren, barocken Altbau, der zur Unterscheidung zur Kirche als Kapelle bezeichnet wird. Diese 1714 neu geweihte Kapelle (die in ihrer Bausubstanz bis in das

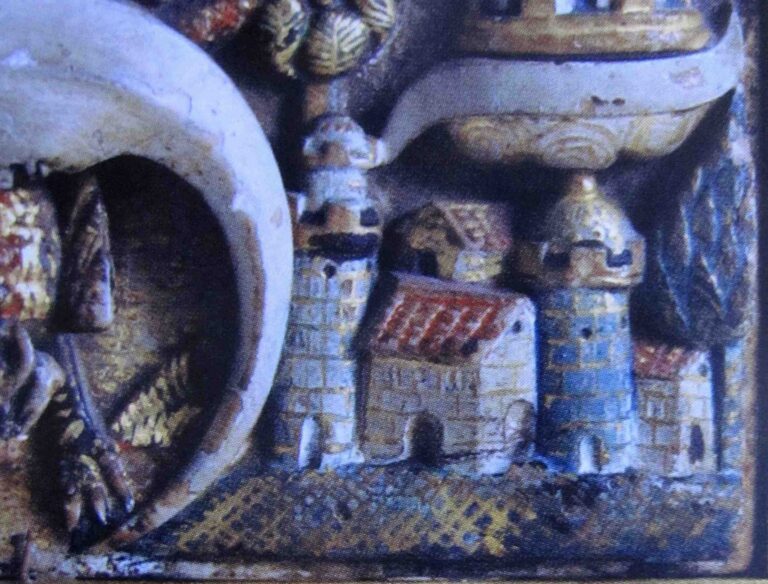

Immaculata-Schmuckrelief aus Peru (um 1770)

In der umfangreichen Kunstsammlung Joaquin Gandarillas Infante in der chilenischen Hauptstadt Santiago befindet sich ein kleines Relief mit ausgewählten Symbolen der Maria Immaculata. Dieses Kunstwerk ist in der peruanischen Stadt Ayacucho entstanden, damals sicherlich für eine römisch-katholische Kirche oder ein

Günther Danco (1912-2000): Rundfenster aus der Gottesackerkirche in Niederlamitz (1962)

Kürzlich wurde eine weitere Arbeit von Günther Danco (1912-2000) bekannt – einem unkonventionellen Maler, dessen Spuren ich schon seit geraumer Zeit mit Interesse verfolge, da ich Danco für einen innovativen und vor allem eigenständigen Nachkriegskünstler halte. In Niederlamitz im Fichtelgebirge

Weltgericht aus dem Kloster Megisti Lavra, Athos (17. Jh.)

Die orthodoxen Klöster der Mönchsrepublik Athos bergen noch immer zahlreiche Kunstschätze, die außerhalb der Klostermauern weniger bekannt sind. Bezüglich des Neuen Jerusalem haben wir immerhin Kenntnis von mehreren Wandmalereien, die das Thema im Kontext des Weltgerichts zeigen. Darüber hinaus existieren

Mateo Pisarro: Ölmalerei der Maria Immaculata aus Yavi (um 1710)

Mateo Pisarro, auch Pizarro, war ein südamerikanischer Barockmaler, von dem lediglich noch bekannt ist, dass er im 18. Jahrhundert im Gebiet des heutigen Argentinien tätig gewesen war. Ausschließlich religiöse Malereien haben sich erhalten. Eines seiner größeren Werke ist ein Ölgemälde

Nach Juan Sebastián de Soria: „Vergine dell’Elevazione“ aus Santa Rosa in Ambato (1856)

In der römisch-katholischen Basilika Santa Rosa in Ambato (Tungurahua, Ecuador) genießt ein Bildnis der Maria Immaculata hohe Verehrung. Es geht zurück auf eine warnende Marienerscheinung im Jahr 1695. Am Ort der Erscheinung wurde dann eine erste Kirche erbaut, die nach

Über mich

Dr. Claus Bernet

Um etwa 1990 begann ich, mich mit dem Thema Jerusalem zu beschäftigen. Die Stadt habe ich mehrfach bereist und Bücher zu diesem Thema verfasst; erwähnen sollte man vielleicht die Reihe „Meisterwerke des Himmlischen Jerusalem“, den Band „Perlen des Neuen Jerusalem“ und meine Dissertation „Gebaute Apokalypse“. Zahlreiche Aufsätze erschienen immer wieder in Fachzeitschriften (Das Münster, Textilkunst International, Zeitschrift für Sepulkralkultur, u.v. a.). Mit meiner wissenschaftlichen Dokumentation von Jerusalems-Kunstwerken konnten bereits Ausstellungen und Museumskataloge unterstützt sowie Gemeinden bei der Anschaffung von geeigneten Kunstwerken beraten werden. Regelmäßig gebe ich auch Bildvorträge zu diesem Thema. Grundlage der Publikationen und der Bildvorträge sind meine fotografische Sammlung von inzwischen 6.000 Aufnahmen von Glasfenstern, Fresken, Mosaiken und anderen Kunstwerken.