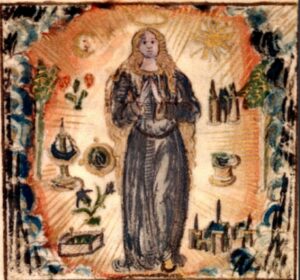

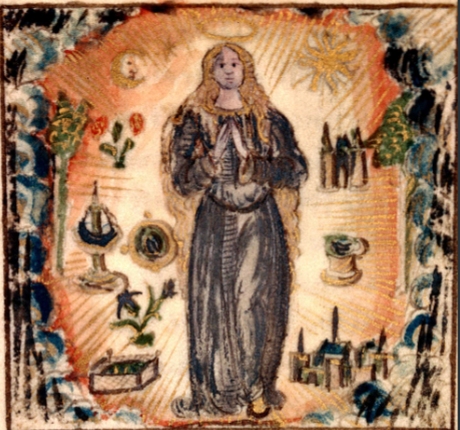

MS 119: Französisches Stundenbuch (um 1550)

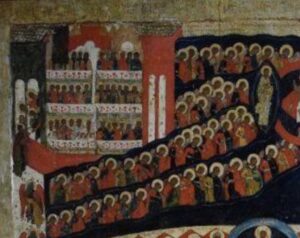

Mönch Palladius „Predigt über die Wiederkunft Christi“ (um 1760)

Weltgericht aus Melaya Guba (18. Jh.)

LETZTER BEITRAG

MS 119: Französisches Stundenbuch (um 1550)

In der Mitte des 16. Jahrhundert war das Thema Tota Pulchra, also die Maria Immaculata mit ihren Symbolen der Reinheit nach der Lauretanischen Litanei, längst etabliert. Die großen Stundenbücher waren geschrieben, das Thema findet sich

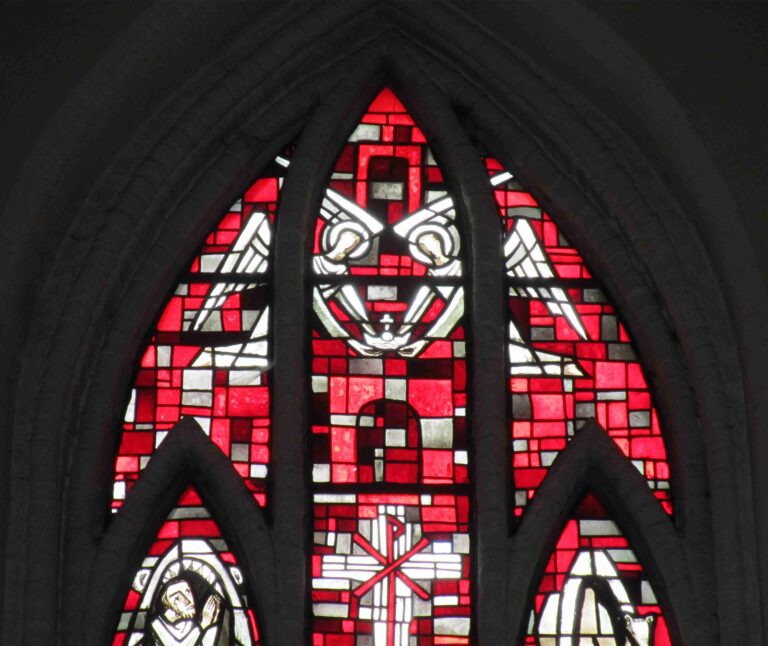

Niels Skovgaard (1858-1938): „Det ny Jerusalem“ in Sorø (1908)

Sorø ist eine dänische Kleinstadt und der Verwaltungssitz der Region Sjælland. Früher war sie bekannt für ihre Akademie. Im Jahre 1586 war im Zuge der Reformation die Akademie von Sorø als eine Lateinschule und Ausbildungsstätte für die dänische Aristokratie entstanden. Noch Anfang des 20. Jahrhundert genoss die Schule als Internat

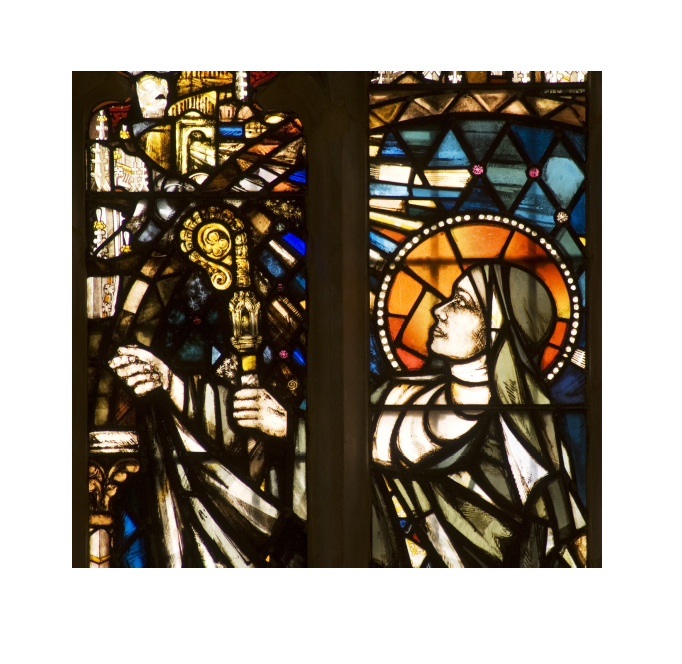

MS Français 1818: Guillaume de Digullevilles „Pélerinage de la vie humaine“ (um 1360)

Die Handschrift MS Français 1818 wird auf die Zeit um 1360 geschätzt und in der Französischen Nationalbibliothek in Paris aufbewahrt. Der Band umfasst eine mittelalterliche Dichtung der „Pélerinage de la vie humaine“ von Guillaume de Digulleville (auch Déguileville, 1295-1358).Digullevilles Werk wurde posthum dann vor allem in der zweiten Hälfte des

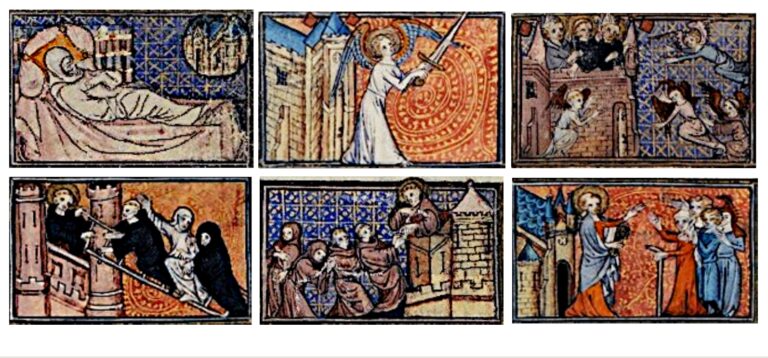

Colin Chadewe: MS Français 13096 (1313)

Die Auftraggeberin dieser Handschrift maß dem Himmlischen Jerusalem große Bedeutung bei, man findet es auf fünf einzelnen Miniaturen dargestellt. Trotz unterschiedlicher Perspektiven erzeugen gleiche Farbwahl, ähnliche Hintergrundgestaltung, die Rahmung sowie eine einheitliche Proportion dieser fünf Darstellungen einen harmonischen Klang. Fol. 77 eröffnet den Reigen mit einer Stadt, die eigentlich aus

Wilhelm Buschulte (1923-2013): St. Clara in Dortmund-Hörde (1991)

Die römisch-katholische Stiftskirche St. Clara in Hörde, einem Stadtteil von Dortmund-Süd, ist vor allem für ihre Weihnachtskrippen bekannt, hat aber mehr zu bieten. So wird in der neogotischen Rosette der oberen Chorfenster ein gelber Morgenstern gezeigt, umgeben von blauen Schmuckelementen in insgesamt sechs Fischblasen um den Tondo. Das Himmlische Jerusalem

Peter Henriksson: Wandmalereie in Taivassalo (um 1470)

Diese Torszene aus einem Weltgericht zeigt Petrus mit demonstrativ erhobenem Schlüssel vor einer Schar Geretteter. Auffällig ist das leuchtend rote Gebäude im Hintergrund, eine Mischung zwischen Kirche und Tor, das pars pro toto für das Himmlische Jerusalem steht. Im Mittelalter beherrschte man die Perspektive noch nicht vollständig, das Tor rechts

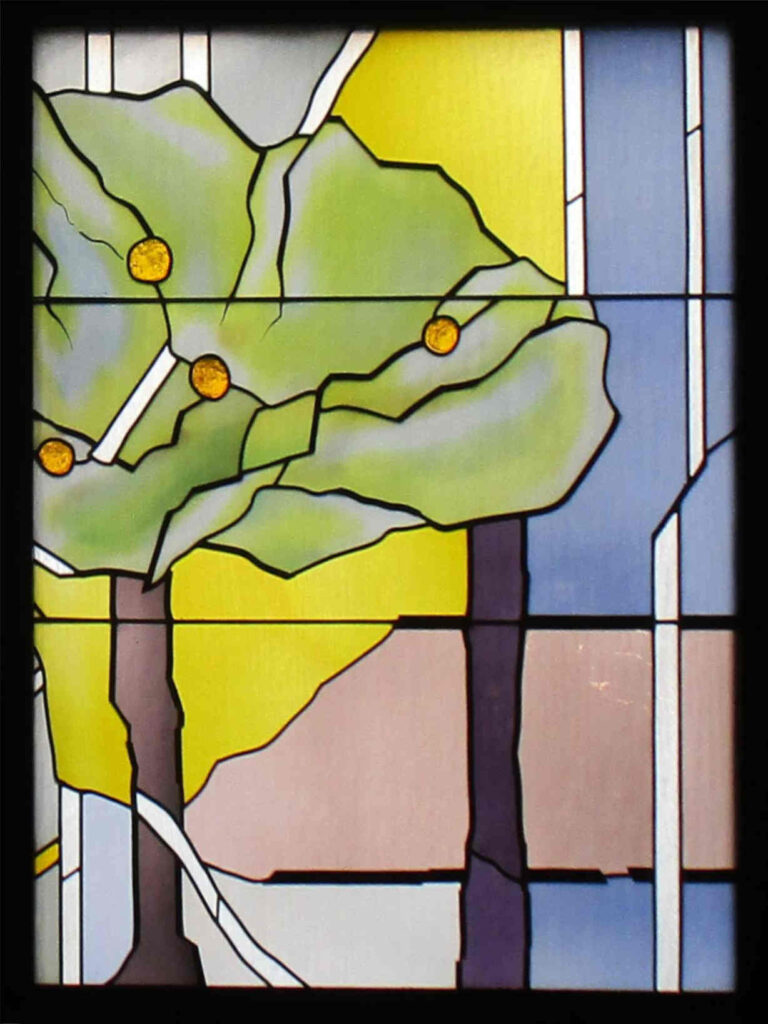

Ingrid Vetter-Spilker (1939-1999): Evangelische Freikirche in Hamburg (1997)

Die „Freie Evangelische Gemeinde Holstenwall“ (FeG) in Hamburg ist eine Citykirche mit langer Tradition. Der erste Bau für immerhin fast 1.500 Besucher der Freikirche an dieser Stelle geht zurück auf das Jahr 1897, als er damals trotz erheblichen Widerstands der Konfessionskirchen fertiggestellt werden konnte. Der heutige moderne Bau wurde gut

Fresko aus Saint-Pierre-ès-Liens in Martignac (um 1490)

Neben einer Marienkrönung steht in der Südwand der römisch-katholischen Kirche Saint-Pierre-ès-Liens in Martignac bei Bordeaux eine Himmelspforte als Torturm. Der schmale und hohe Bau an der rechten, abschließenden Seite des Freskos besteht aus einem runden Hauptturm mit mehreren Etagen. Die Konzeption der Stadtanlage ist höchst ungewöhnlich, da hier ein Hauptturm

Angela Gsaenger (1929-2011): Reformations-Gedächtnis-Kirche in München (1969)

Von der Mosaizistin und Architektin Angela Gsaenger (1929-2011) aus München kennt man Darstellungen mit dem Himmlischen Jerusalem aus Kirchen in Wolfsburg (1957), in Sulzbach (1958) und in Neuendettelsau (1970). Es gibt jedoch von Gsaenger mindestens eine Interpretation des Themas auch als Glasfenster. Die abstrakte Darstellung im Giebelfenster der evangelischen Reformations-Gedächtnis-Kirche

Wilhelm Buschulte (1923-2013): Heilig Geist in Dortmund-Wellinghofen (1961)

In Dortmund-Wellinghofen besitzt die römisch-katholische Kirche Heilig Geist mehrere Glasfenster von Wilhelm Buschulte (1923-2013) aus dem nahegelegenen Unna. Eine im Jahr 1961 gefertigte Arbeit rechts vom Altar zeigt das weiße Lamm im Himmlischen Jerusalem. Es ist umgeben von Wolken, die an Moleküle aus einem Chemiebuch oder an Bienenwaben erinnern, eine

Heinrich Bruppacher (1930-2010): Kirche von Dorf bei Zürich (1968)

Die reformierte Kirche von Dorf (der Name des Dorfes ist tatsächlich Dorf) bei Zürich im gleichnamigen Kanton Zürich, deren Innenraum vor der Renovierung von zwinglianischer Nüchternheit geprägt war, hat trotz Protesten der Gemeinde 1968 mehrere Buntglasfenster erhalten. Damit ist der Raum zwar farbiger, aber auch dunkler geworden. Die Fenster sind

Weltgericht aus St Nicholas in Oddington (um 1340)

Der englische Ort Oddington ist bekannt für seine Kirche St Nicholas, ursprünglich ein Ableger der Benediktiner-Abtei von Gloucester in Gloucestershire. Das normannische Seitenschiff im Süden war früher der eigentliche Kirchenbau. Nachdem 1851 eine neue Kirche gebaut wurde, war die nunmehr alte Kirche verlassen und blieb baulich unverändert. Die Nordwand zeigt

Helen Whittaker: St Ethelburga’s „Centre for Reconciliation and Peace“ (2000)

Die Londoner Kirche St Ethelburga-the-Virgin within Bishopsgate (heute St Ethelburga’s Centre for Reconciliation and Peace / St Ethelburga’s Zentrum für Versöhnung und Frieden) wurde im Jahr 1993 durch einen Bombenanschlag der Provisional Irish Republican Army schwer zerstört. Menschen wurden dabei getötet und verletzt, auch viele Kunstgegenstände für immer vernichtet. Dank

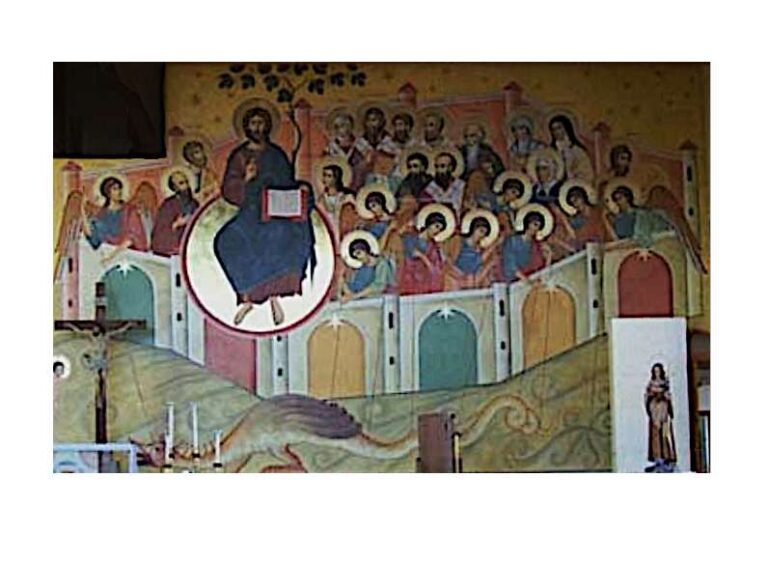

Paolo Orlando (geb. 1949): Santa Maria Goretti in Fano (2003), Santa Maria del Carmelo in Triest (2006) und Bozaner Karmeliterkirche (2019)

Fano ist eine Hafenstadt in Apulien. 1991 wurde der Grundstein zu einer neuen Gemeindekirche, S. Maria Goretti, gelegt, 1992 bereits die erste Messe gehalten. Das Wandgemälde im Chor der Kirche wurde aber erst 2003/04 fertiggestellt. Die Chorausmalung ist im Stil einer mittelalterlichen Ikonenmalerei gehalten, die man eher in einer orthodoxen

Hans (Johann) von Bruneck: Heilig Geistkirche in Sterzing (um 1415)

Die barocke „Chiesa dello Spirito Santo all’Ospedale vecchio“ bzw. zu Deutsch die Heilig Geistkirche mit dem angrenzenden Spital in Sterzing (Südtirol) dürfte im Kern im 14. Jahrhundert entstanden sein. Die Wandmalerei in ganz Südtirol war damals von lombardischen Künstlern beeinflusst und dokumentiert den Weg gotischer Formsprache an die Alpen und

Charles Eyck (1897-1983): Reformierte Kirche von Ginneken (1967)

Im niederländischen Ginneken bei Breda (Provinz Noord-Brabant) ist in der reformierten NH-Kerk ein ganzes Glasfenster dem Himmlischen Jerusalem gewidmet. In einem farbenfrohen Häusermeer (überraschend ähnlich wie Christian K. Witmyer auf einem Zweiwegebild um 1890) findet man die zwölf Apostelnamen eingeschrieben, stets über einem der Stadttore. Die Häuser dazwischen sind rechteckige

Ad Maas (1930-2013): Glasfenster aus St. Josef in Keent (1962)

Wie in Deutschland, so wurden auch in den Niederlanden aus heutiger Sicht überdimensionierte Kirchen errichtet, erweitert und großzügig mit Kunstwerken ausgestattet. Mit einem entscheidenden Unterschied: In Deutschland förderte der Staat durch die Kirchensteuer solche Bautätigkeit, während in den Niederlanden Gleiches

Weltgericht aus der Gemeindekirche San Pedro in Urubamba (1784)

Die römisch-katholische Gemeindekirche San Pedro Apostol in Urubamba (vollständiger Name: Templo de San Pedro Apóstol) versammelt in sich mehr bedeutende Kunstwerke als manches Kolonialmuseum. Unter dem Bestand von Ölmalereien, von denen aus Platzgründen nur ein Teil in der Kirche aufgehängt

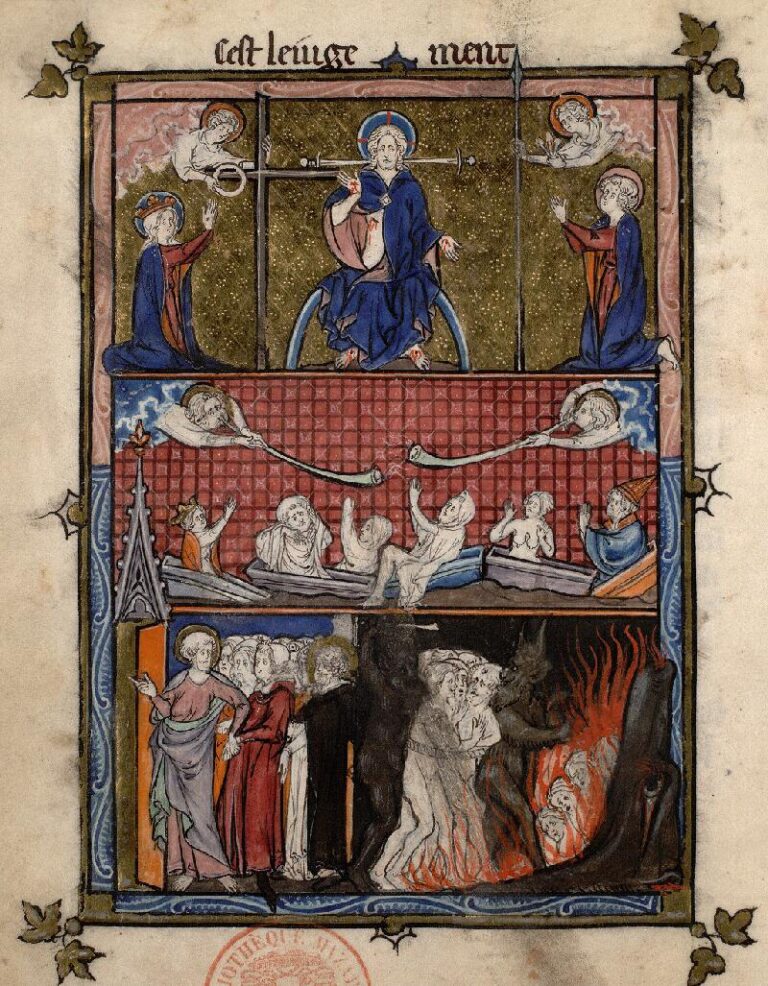

Maître de Papeleu: Apokalypsehandschrift „Somme le Roi“ (1295)

Die Miniaturen, die diese Apokpalypsehandschrift auszeichnen, zeigen noch Spuren der Romanik, sind überwiegen aber bereits im Stil der Gotik gehalten. Fol. 44v präsentiert im Kontext des Weltgerichts auch die Himmelspforte in dem Neuen Jerusalem. Romanisch ist noch der blockartige Aufbau

Wilhelm Rengshausen (1818-1989): Christ-König in Springe (1980)

Erklärende Tafeln neben den Fenstern der römisch-katholischen Kirche Christ-König in Springe verweisen darauf, dass diese nach einem „geistlichen Konzept“ von Pfarrer M. Mertes konzipiert wurden, das dann von dem Künstler Wilhelm Karl Franz Rengshausen (1918-1989) aus Warstein ausgeführt wurde. Das

Siegfried Assmann (1925-2021): Chorfenster von St. Michaelis in Eutin (1961)

Üblicherweise zeigt der Glasmaler und Bildhauer Siegfried Assmann (1925-2021) das Himmlische Jerusalem mit seinen zwölf Toren, wobei der Künstler in Farbe und Form eine eigene Darstellungsweise gefunden hat, die man schnell wiedererkennt. Etwas anders ist es in der evangelischen Stadtkirche

Friedrich-Paul Scholz (1916-1993): Pauluskirche in Lenzinghausen (1962)

Für Jahrzehnte war die evangelische Pauluskirche das Zentrum des Orts Lenzinghausen bei Spenge, doch die Zukunft dieses Bauwerks ist ungesichert, so dass ich es bevorzugt aufsuchte, bevor die Kirche umgewidmet oder abgerissen sein wird. Für den einfachen Kastenbau mit freistehendem

Über mich

Dr. Claus Bernet

Um etwa 1990 begann ich, mich mit dem Thema Jerusalem zu beschäftigen. Die Stadt habe ich mehrfach bereist und Bücher zu diesem Thema verfasst; erwähnen sollte man vielleicht die Reihe „Meisterwerke des Himmlischen Jerusalem“, den Band „Perlen des Neuen Jerusalem“ und meine Dissertation „Gebaute Apokalypse“. Zahlreiche Aufsätze erschienen immer wieder in Fachzeitschriften (Das Münster, Textilkunst International, Zeitschrift für Sepulkralkultur, u.v. a.). Mit meiner wissenschaftlichen Dokumentation von Jerusalems-Kunstwerken konnten bereits Ausstellungen und Museumskataloge unterstützt sowie Gemeinden bei der Anschaffung von geeigneten Kunstwerken beraten werden. Regelmäßig gebe ich auch Bildvorträge zu diesem Thema. Grundlage der Publikationen und der Bildvorträge sind meine fotografische Sammlung von inzwischen 6.000 Aufnahmen von Glasfenstern, Fresken, Mosaiken und anderen Kunstwerken.