LETZTER BEITRAG

David Hetland (1947-2006): Kapelle des Riverview Place in Fargo (1987)

Riverview Place in Fargo (Nort Dakota), zu dem auch eine Kapelle für die Seniorenwohnanlage gehört, wurde von den Presentation Sisters gegründet. Die Einrichtung wurde zur Bereitstellung von Wohnraum und Pflege entwickelt und verfügt über eine

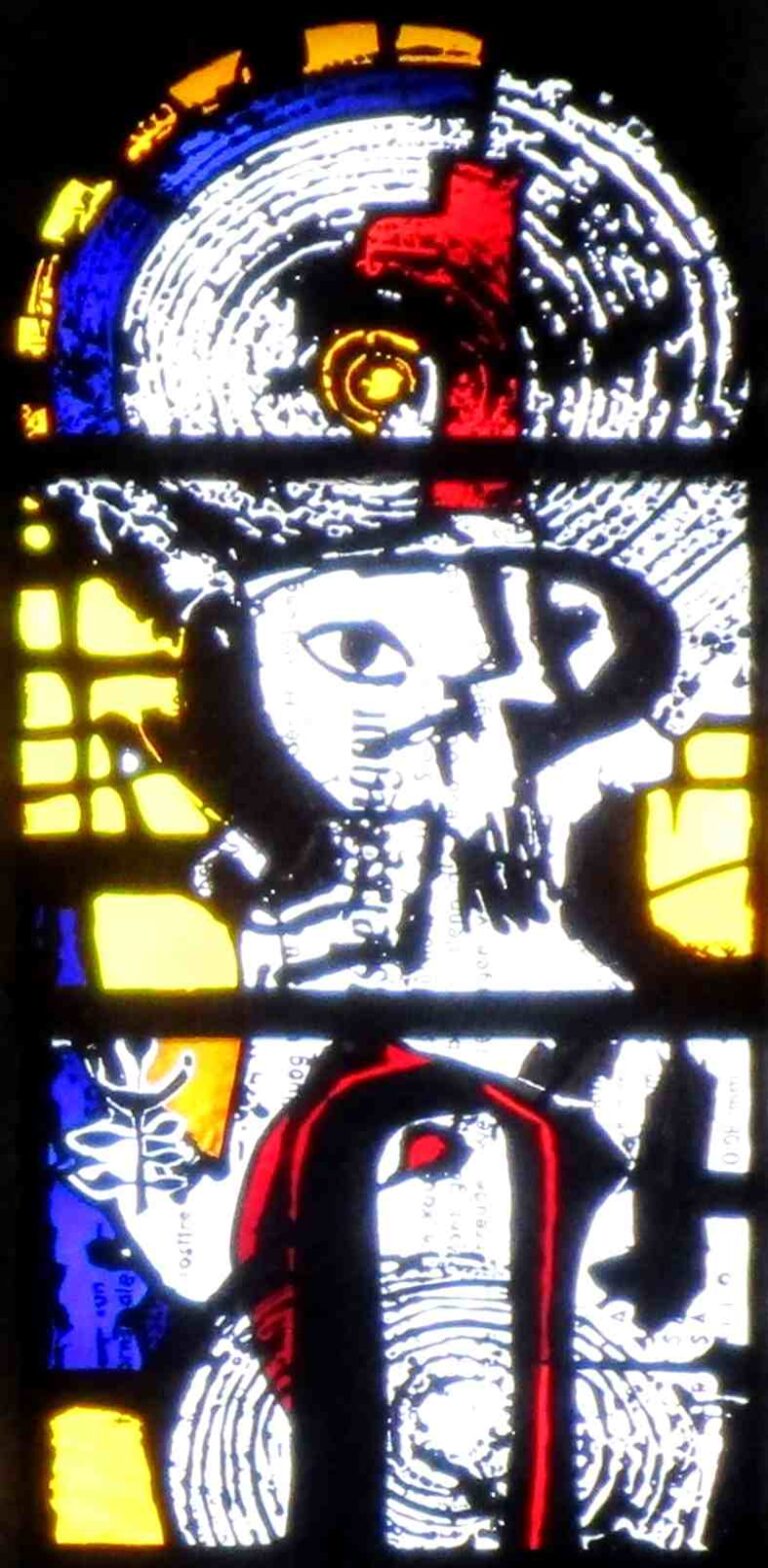

Joachim Klos (1931-2007): Fensterzyklus aus der St. Markus-Kirche in Bedburg-Hau (1968)

Nach langwieriger Diskussion, ob man eine historische oder eine moderne Glasmalerei für die Kirche wählen sollte, entschied eine Enkelin Adenauers wortwörtlich: „Wir nehmen den Klos“. So wurde es dann auch umgesetzt. Im Jahr 1968 wurden nach dreijähriger Bauzeit die neuen Jerusalems-Fenster in der römisch-katholischen St. Markus-Kirche in Bedburg-Hau eingebaut. Dazu

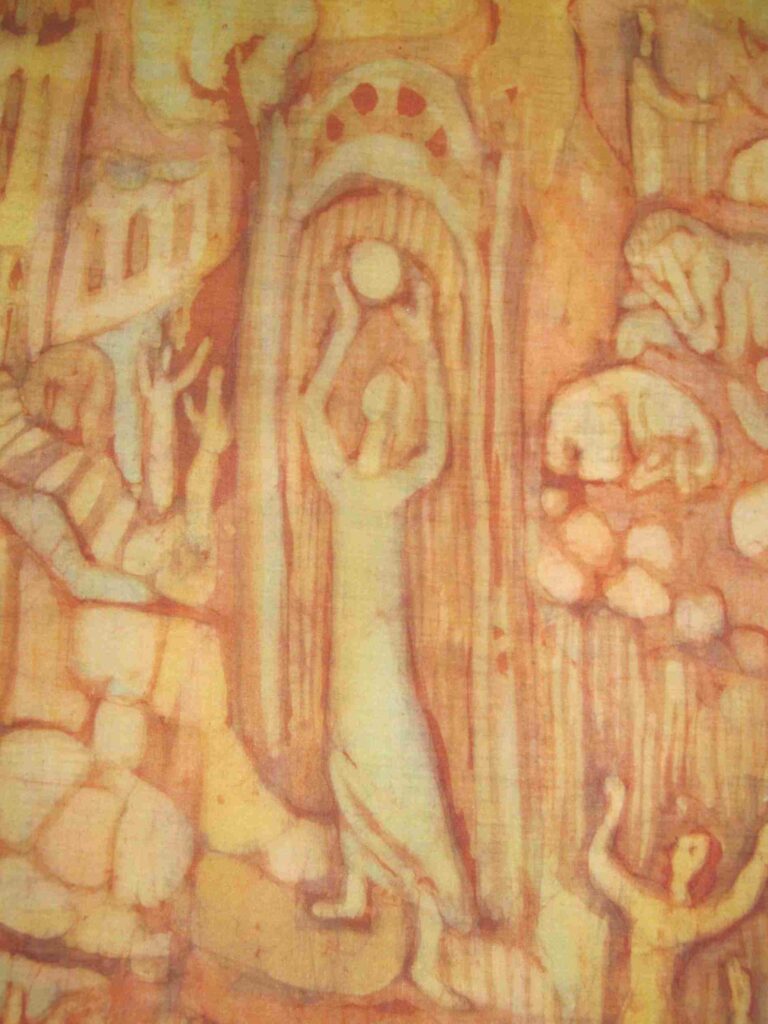

Helga Hein-Guardian (1937-2012): Altarbild in Gießen (1990)

Seit dem Osterfest 1990 schmücken insgesamt drei Altarbilder der Aschaffenburger Künstlerin Helga Hein-Guardian (1937-2012) den Gottesdienstraum der Evangelischen Thomasgemeinde in Gießen (Hessen). Die drei Batiken sollen den Blick der Betrachter auf das Zentrum des Glaubens richten. Das rechte Bild thematisiert dabei die Erwartung der neuen Schöpfung und der Vollendung am

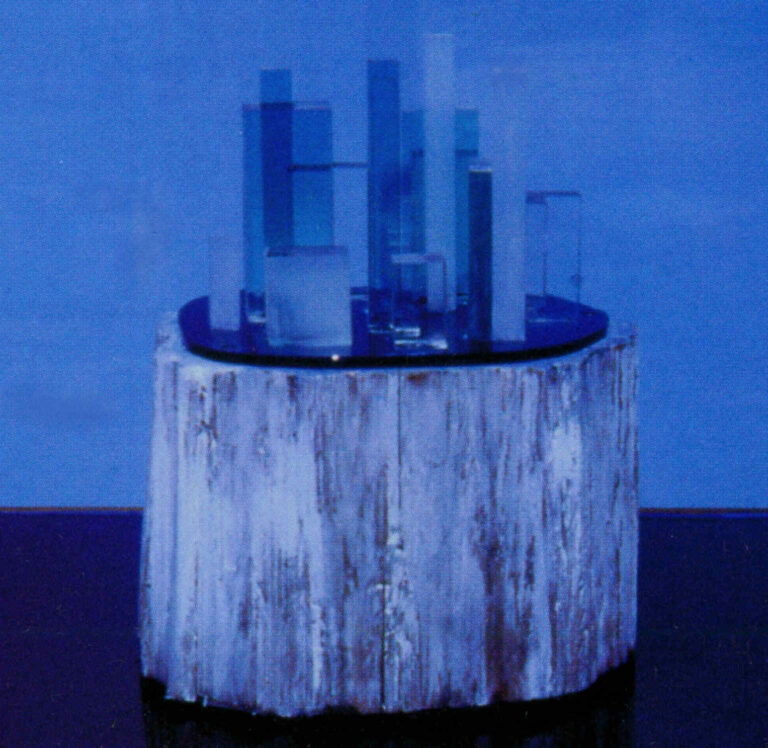

Heidi Bayer-Wech (1943-2024): Tabernakel der Palliativstation der Barmherzigen Brüder in München (1992)

Im Jahr 1992 entstand der Tabernakel „Himmlisches Jerusalem“ für den Andachtsraum in der Palliativstation der Barmherzigen Brüder in München-Nymphenburg. Das Werk in den Maßen 175 x 175 Zentimeter stammt von der Künstlerin Heidi Bayer-Wech (1943-2024) aus Bruckmühl-Heufeld (Landkreis Rosenheim), die mehrfach mit der römisch-katholischen Brüder-Gemeinschaft zusammengearbeitet hat. Der kleine, schlichte,

Hieronymus Bosch (um 1450-1516): Tischplatte (1480-1500)

Im Madrider Prado-Museum befindet sich ein komplexes Werk, welches auf den Entstehungszeitraum von 1480 bis 1500 eingegrenzt werden kann und dem holländischen Maler Hieronymus Bosch (um 1450-1516) zugeschrieben wird. Auf der linken Seite marschieren vier Gerettete in das Himmlische Jerusalem, wohingegen die Masse der Geretteten sich bereits hinter der Pforte

Alfred Wickenburg (1885-1978): St. Michaels-Kapelle im Schloss Seggau (1961)

Das Glasfenster mit dem Titel „Lamm Gottes und Himmlisches Jerusalem“ besteht aus zwei Teilen. Oben hat der Künstler ein weißes Tier gesetzt, mit dem Kopf direkt vor dem rotfarbenen Buch des Lebens. Der Kopf mit roten Augen trägt eindeutig die Physiognomie eines Wolfes, obwohl es sich hier um ein Lamm

Louis Emile Manche (1908-1982): Fenster aus der Kirche Johannes des Täufers zu Mijdrecht-Wilnis (1951-1955)

Die neogotische Johannes de Doperkerk, oder zu Deutsch die Kirche Johannes des Täufers befindet sich auf dem Land in Mijdrecht-Wilnis südlich von Amsterdam. In die römisch-katholische Kirche wurden auf beiden Seiten des Schiffs, des Querschiffs und der Taufkapelle zwischen 1951 und 1955 insgesamt zwanzig Buntglasfenster eingebaut. Damit beauftragte man den

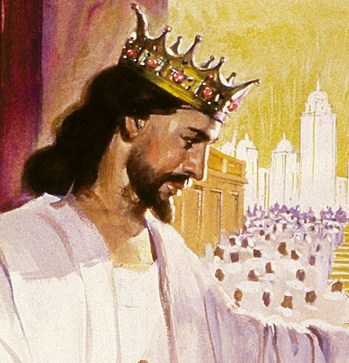

Robert Ray Vaughn (1897-1986): Biblische Lehrtafeln (um 1955)

Anfang der 1950er Jahre setzte sich Robert Ray Vaughn (1897-1986) mit dem Himmlischen Jerusalem auseinander, was zu den beiden Arbeiten „In hope of new Jerusalem“ und „The city made of gold“ führte. Sie entstanden als Lehrmaterial für die Sonntagsschule für Kinder im Alter von 8 und 9 Jahren an der

François Décorchemont (1880-1971): Glasfenster der Kirche Saint-Hélier in Beuzeville (um 1968)

Die Kirche Saint-Hélier ist die römisch-katholische Pfarrkirche von Beuzeville im Département Eure. Das im Kern mittelalterliche Gebäude aus dem 12. Jahrhundert wurde in den 1960er Jahren durch den Dekan von Beuzeville, Pfarrer Leprieur, umfassend renoviert und neugestaltet. Mit vielen freiwilligen Helfern wurde über ein Jahrzehnt dem Inneren eine völlig neue

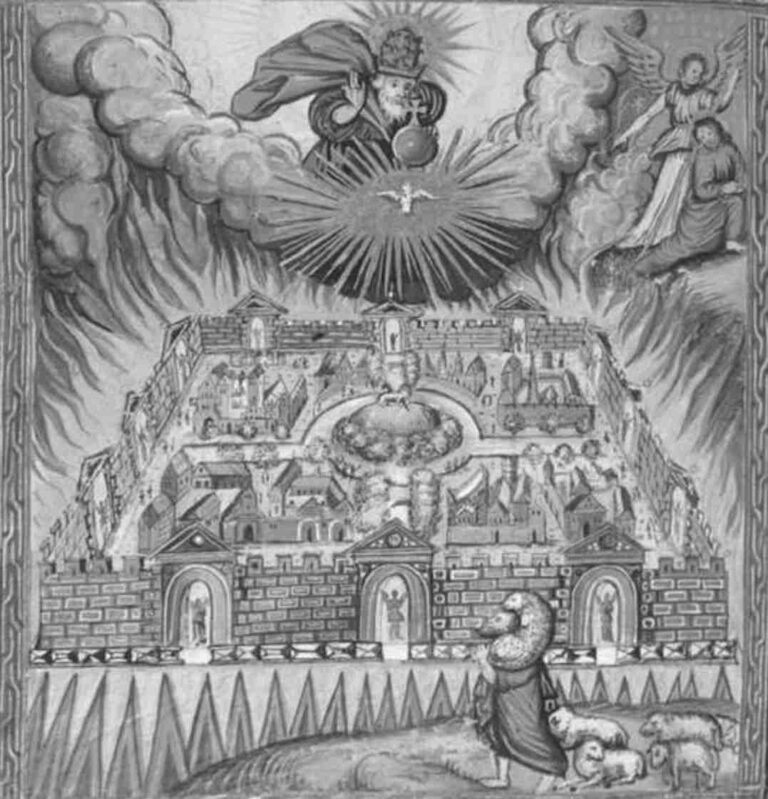

Armenische Bibeleditionen (1619, 1645, 1648, 1666)

Innerhalb der armenischen Kirche bildete sich eine Präsentation des Neuen Jerusalem heraus, die anhand ihrer Merkmale schnell erkannt werden kann. Eine der frühen Fassungen ist die Lemberger Bibel aus dem Jahr 1619, die im Kunstmuseum Matenadaran in Jerewan, dem Zentralarchiv für alte armenische Handschriften, aufbewahrt wird (Signatur MS 351). Fol.

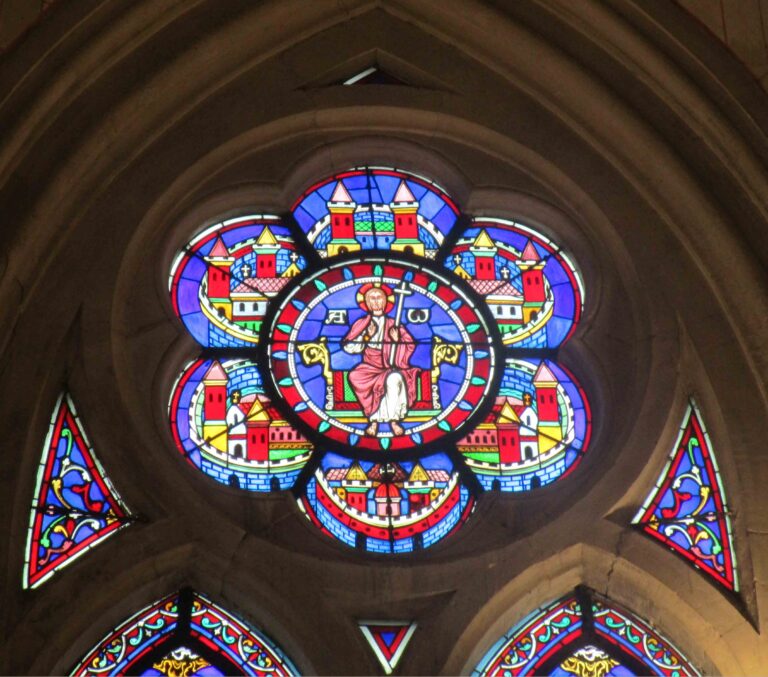

Louis Charles Auguste Steinheil (1814-1885) und Nicolas Coffetier (1821-1884): Kartäuserkapelle von Lyon (um 1865)

Die Kapelle der Kartäusermönche im ersten Arrondissement von Lyon (Region Rhône-Alpes) ist offiziell eine geweihte römisch-katholische Kirche. Im Jahr 1837 wurde auf dem damals noch offenen Gelände ein Erziehungsinstitut errichtet, für das der Architekt Tony Desjardins (1814-1884) von 1859 bis 1866 eine neugotische Kapelle anbaute. Im Äußeren war die Sainte-Chapelle

MS 19: Apokalypsehandschrift (1300-1330)

Die Bodleian-Apokalypse, die Tanner-Apokalypse, MS M 524 Morgan, die Lambeth-Apokalypse, MS B.10.2 und andere, sicher auch einige, die die Jahrhunderte nicht überstanden haben, bilden eine Gruppe, zu der auch MS 19 gehört. Diese Gruppe zeichnet aus, dass in ihr das Himmlische Jerusalem stets drei Mal dargestellt ist, in folgender Reihenfolge:

John Bunyan: Pilgrim’s Progress, Ausgabe 1981

Für eine populäre Taschenbuchausgabe, herausgebracht im Jahr 1981, wurde eine Farbzeichnung mit dem Himmlischen Jerusalem für das Cover ausgewählt. Es war eine Zeit, in der das Taschenbuch größte Erfolge feierte und sich viele in dem (irrigen) Glauben befanden, dass Hardcover bald ganz vom Markt verschwinden würde. Demnach wundert es kaum,

J. O. Adeuga: John Bunyans Pilgrim’s Progress, Ausgabe 1979

Im Jahr 1979 erschien bei der Daystar-Press in Nigeria eine afrikanische Ausgabe mit dem Titel „Ilosiwaju ero mimo. Lati aiye yi si eyi ti mbo: apa ekini ati ekeji“. Das war in Ibadan, der Hauptstadt des Bundesstaates Oyo und mit inzwischen fast vier Millionen Einwohnern damals eine der größten Städte

Peter J. Rennings (1876-1966): Himmelspforten (1928, 1953 und 1979)

Peter J. Rennings war im 20. Jahrhundert an vielen Publikationen der Adventisten mit Illustrationen beteiligt. Der Künstler lebte von 1876 bis 1966 und hatte im Walla Walla County in Washington sein Atelier. Das bekannteste Werk der Adventisten, an dem Rennings mitarbeitete, ist mit Sicherheit die Serie „Bedtime Stories“. Viele seiner

Ilse Schmid: Kinderbuch (1958)

Der Band „Es hat sich eröffnet das himmlische Tor“ führt den Begriff der Himmelspforte bereits im Titel. Es handelt sich um einen kleinen illustrierten Band für Kinder, der im Jahr 1958 in München beim damaligen „Verlag Ars Sacra Josef Müller“ erschienen ist, der sich auf katholische Veröffentlichungen spezialisiert hatte. Diese

Meister Thomas von Villach: Fresken in Thörl (um 1480)

Unweit Thörl (Steiermark) befindet sich die im Stil der Gotik gestaltete Pfarrkirche St. Andrä, deren Wand- und Deckenfresken auf das Ende des 15. Jahrhunderts zurückgehen und zum Spätwerk des Meister Thomas von Villach gehören. Dieser hatte seine Werkstatt etwa 20

Miguel de Santiago (um 1620-1706): Himmelspforte aus Quinto (1650-1700)

Miguel de Santiago (um 1620-1706), ein Maler der Quito-Schule aus dem heutigen Ecuador, stammt von Mestizen ab. Bei Augustinermönchen erlernte er die Malkunst und führte später in Quito (Ecuador) sein eigenes Atelier. Von ihm kennen wir nicht nur die großformatige

Paul Remmey (1903-1958): „Bible Story“ (1956)

Paul B. Remmey (1903-1958) hat nach seiner Beteiligung an „Forever Heaven“ (1948) noch mindestens einmal die Gottesstadt dargestellt. Er war einer der zwanzig Illustratoren, welche an der zehnbändigen Serie „Bible Story“ mitarbeiteten. Die besten und anerkannten Künstler der Adventisten waren

Marguerite Leonard Acton (1936-2011): „The Holy City“ (2007, 2008, um 2011)

Die Beschäftigung mit dem Neuen Jerusalem der „New Church“, einer überkonfessionellen Bewegung, die auf Emanuel Swedenborg (1688-1772) und seine mystischen Lehren zurückgeht, wurde auch im 21. Jahrhundert fortgesetzt. Von Marguerite Leonard Acton (1936-2011) aus Bryn Athyn (Pennsylvanien) stammt eine Lösung,

Erhardt Klonk (1898-1984), Erhardt Jakobus Klonk (1932-2024): Evangelische Bergkirche in Hilgenroth (1964)

Das rechte Chorfenster für Hilgenroth ist im oberen Bereich ähnlich wie in der Kirche Osthofen gestaltet, an dem der Künstler Erhardt Jakobus Klonk (1932-2024) zur gleichen Zeit 1964 gearbeitet hat, zusammen mit seinem Vater Erhardt Klonk (1898-1984). Beide waren anerkannte

Carlo Cioni (1930-2021): Skulptur „Gerusalemme celeste“ (1997)

Im Jahr 1997 brachte der Maler und Bildhauer Carlo Cioni (1930-2021) die zweidimensionale in eine dreidimensionale Ausdrucksweise und schuf ein neues „Gerusalemme celeste“, nach einer Zeichnung zu diesem Thema von 1993. Nach Aussage des Künstlers war dies ein Versuch, die

Über mich

Dr. Claus Bernet

Um etwa 1990 begann ich, mich mit dem Thema Jerusalem zu beschäftigen. Die Stadt habe ich mehrfach bereist und Bücher zu diesem Thema verfasst; erwähnen sollte man vielleicht die Reihe „Meisterwerke des Himmlischen Jerusalem“, den Band „Perlen des Neuen Jerusalem“ und meine Dissertation „Gebaute Apokalypse“. Zahlreiche Aufsätze erschienen immer wieder in Fachzeitschriften (Das Münster, Textilkunst International, Zeitschrift für Sepulkralkultur, u.v. a.). Mit meiner wissenschaftlichen Dokumentation von Jerusalems-Kunstwerken konnten bereits Ausstellungen und Museumskataloge unterstützt sowie Gemeinden bei der Anschaffung von geeigneten Kunstwerken beraten werden. Regelmäßig gebe ich auch Bildvorträge zu diesem Thema. Grundlage der Publikationen und der Bildvorträge sind meine fotografische Sammlung von inzwischen 6.000 Aufnahmen von Glasfenstern, Fresken, Mosaiken und anderen Kunstwerken.