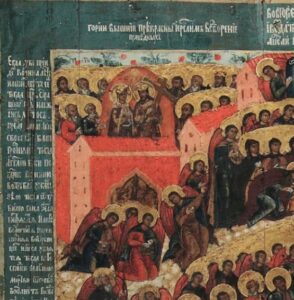

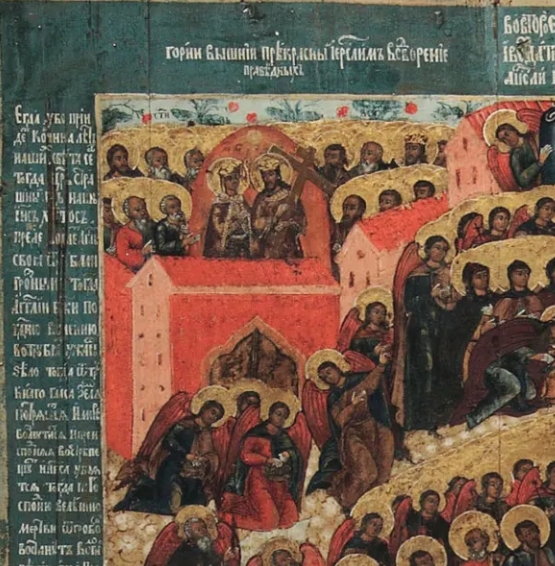

Weltgericht aus Iwanowo (1700-1750)

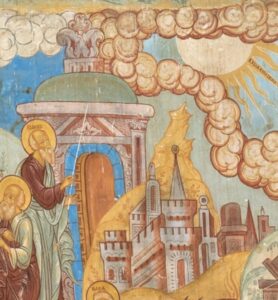

Iwan Plotnikow: Weltgerichtsikone aus Kostroma (1750-1800)

LETZTER BEITRAG

Weltgericht aus Iwanowo (1700-1750)

Diese russische Weltgerichtsikone befindet sich heute in der Sammlung des Museum-Reservats Pereslavl. Pereslavl gehört zum sogenannten „Goldenen Ring“ nordöstlich von Moskau mit zahlreichen historischen Klosteranlagen und Kirchen mit einem heute noch beachtlichen Bestand an Ikonen.

Heinrich Struckmeyer: Jerusalemsleuchter aus der Bethlehemkirche in Hannover-Linden (um 1902)

Als Jerusalemsleuchter weithin bekannt war das handwerkliche Meisterstück aus der Bethlehemkirche in Linden, einem Ortsteil von Hannover. Er wurde um 1902 hergestellt, als man in dieser Kirche einen besonderen Bezug zur Schwesterstadt Jerusalem verspürte und in Teilen der damaligen protestantischen Gesellschaft eine euphorische Jerusalembegeisterung festzustellen war. In Hannover und Umgebung

Uta Dittrich: „Die Eingangspforte im Ersten Himmel der Engel“ (2011)

Arbeiten im Fantasystil sind eine eigene Gattung mit eigener Traditionslinie. Auch religiöse Themen finden sich darunter, vor allem in den USA. Das Himmlische Jerusalem als Architekturutopie, aber auch sekundäre Bestandteile wie Engel oder der Drache, eignen sich für diesen Stil besonders; erinnert werden soll an Zeichnungen von Andrew Forrest (1992),

Gerhard Stickel: Skulptur „Himmlisches Jerusalem“ (2011)

Ein besonderer Stein mit einer Darstellung des Himmlischen Jerusalem wurde von dem Steinmetz Gerhard Stickel in seinem Atelier in Nagold geschaffen, welches 1994 gegründet worden war und sich seitdem durch qualitätsvolle Einzelarbeiten einen guten Ruf erworben hat. Dazu trug auch die Teilnahme an Wettbewerben und Ausstellungen bei. Bei der Stele

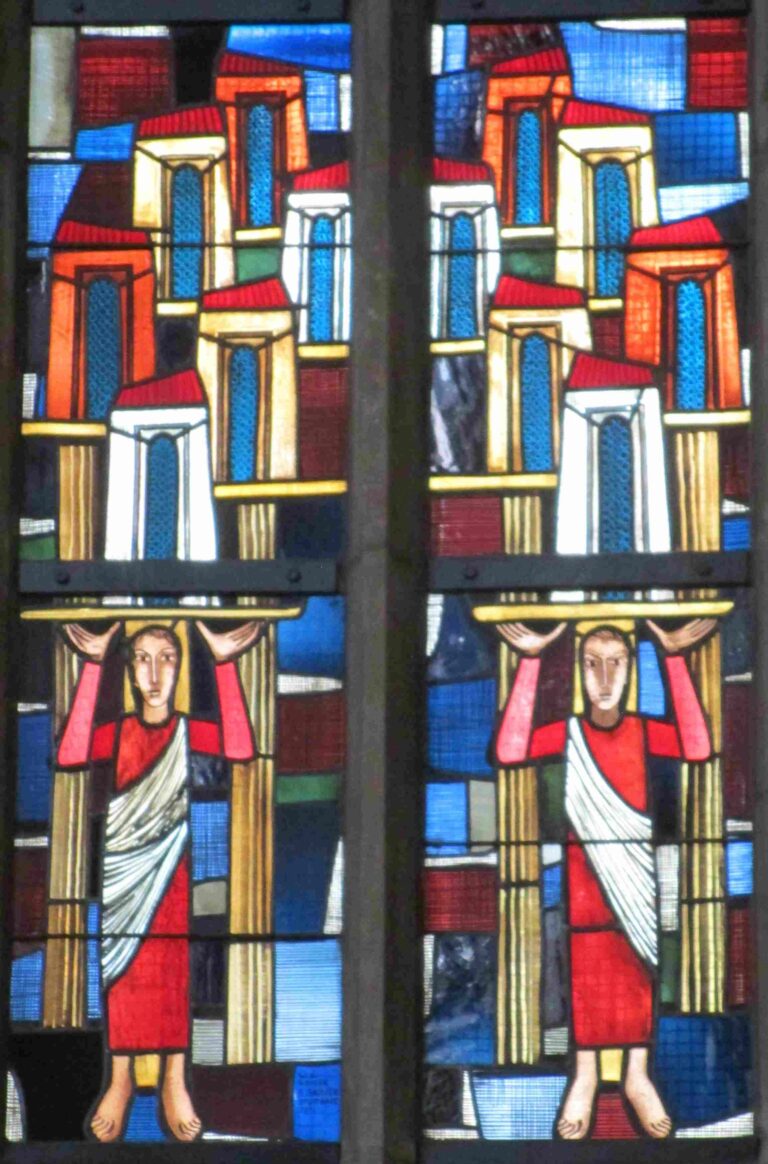

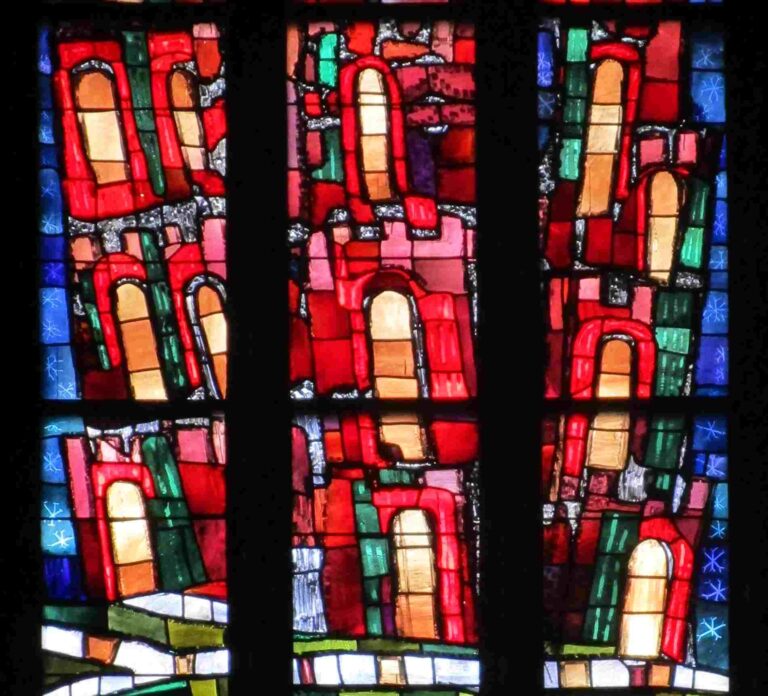

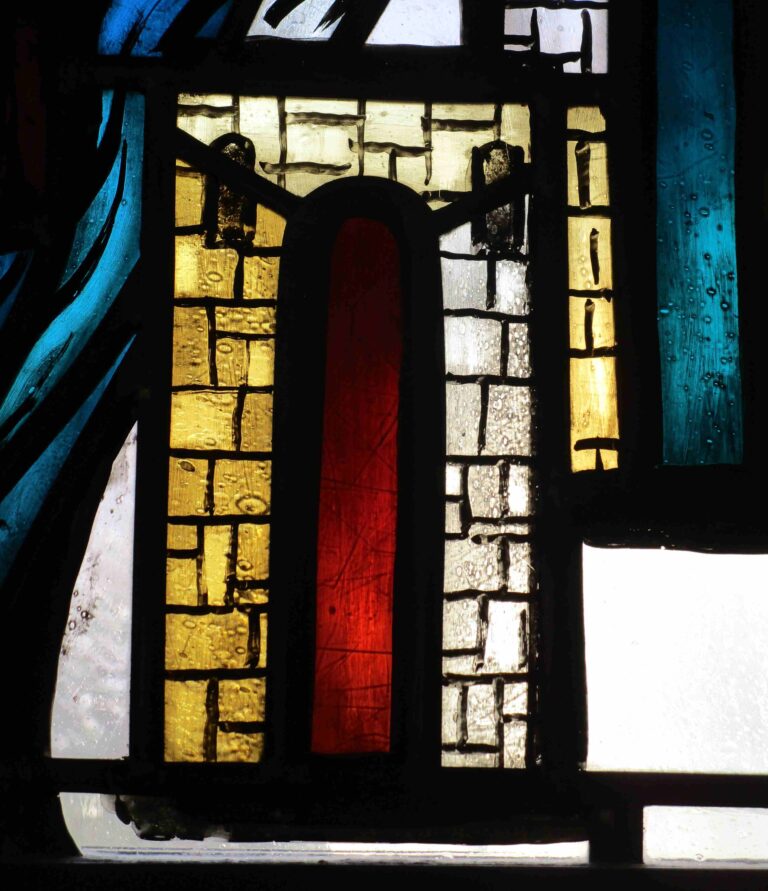

Wolf-Dieter Kohler (1928-1985): Heilbronner Nikolaikirche (1959)

Ende der 1950er Jahre beschloss die evangelischen Nikolaikirche von Heilbronn, die einfache Notverglasung der 1940er Jahre durch höherwertige Buntglasfenster zu ersetzen. Wolf-Dieter Kohler (1928-1985) entwarf für das noch erhaltene spätgotische Maßwerk im Chorbereich drei schmale, etwa sechs Meter hohe Doppelfenster. Hergestellt wurden sie Anfang 1959 in der Manufaktur Emil

Charles Crodel (1894-1973) und Klaus Arnold (1928-2009): Schloßkirche Pforzheim (1959 bzw. 1967)

Bekannter ist die Darstellung des Himmlischen Jerusalem im Chorbereich der Pforzheimer Schloßkirche St. Michael, die Charles Crodel (1894-1973) nach Kriegszerstörungen hier im Jahr 1958 anfertigte. Weniger bekannt ist, dass der gleiche Künstler das identische Motiv in diesem Jahr nochmals zur Darstellung brachte, und zwar an einer Stelle, die weitaus weniger

Wolf-Dieter Kohler (1928-1985): Glasmalereien aus der Leonhardskirche in Schozach (1963)

„Die zwölft Tore des Himmlischen Jerusalem“ ist Teil eines Oberlichtbands aus der evangelischen Leonhardskirche in Schozach, einem Ort der Gemeinde Ilsfeld im Landkreis Heilbronn im östlichen Kraichgau am Neckar. Die kleine Kirche liegt abseits, ist meist verschlossen und nur wenigen Kunstfreunden bekannt, obwohl sie eindrucksvolle Glasmalereien von hoher Qualität zu

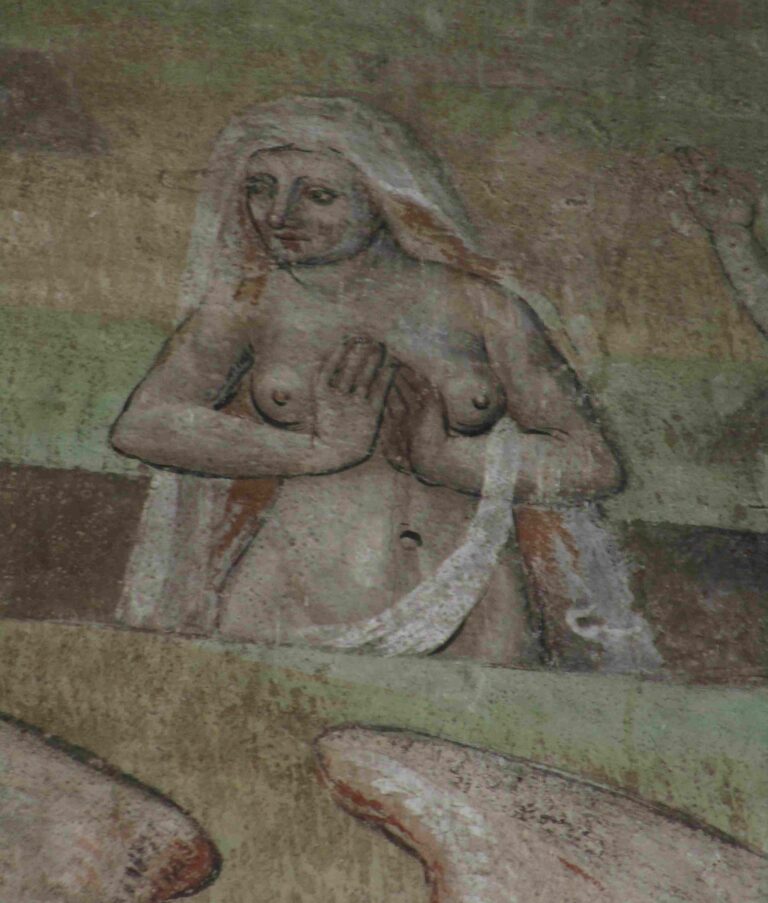

Rudolf Yelin (1902-1991): Wandbild an der Erlöserkirche Stuttgart (1963)

Die evangelische Erlöserkirche in Stuttgart wurde Anfang des 20. Jahrhunderts von Theodor Fischer erbaut und nach schweren Kriegszerstörungen Anfang der 1950er Jahre durch Rudolf Lempp vereinfacht wiederhergestellt. Anfang der 1960er Jahre kam es nochmals zu Veränderungen im Bereich der überdachten, offenen Eingangshalle an der Bergecke des Vorplatzes. Diese Halle führt

Harry MacLean (1908-1994): Spitalkirche in Baden-Baden (1957)

Die spätgotische Spitalkirche ist in Baden-Baden die Gottesdienststätte der altkatholischen Glaubensgemeinschaft. Nach 1945 mussten auch in diesen Bau neue Glasfenster eingesetzt werden. Damit beauftragte man den Heidelberger Künstler Harry MacLean (1908-1994), Dieser war damals noch kein bekannter Meister, sondern stellt hier, in seiner expressiven Phase, das Neue Jerusalem erstmals dar,

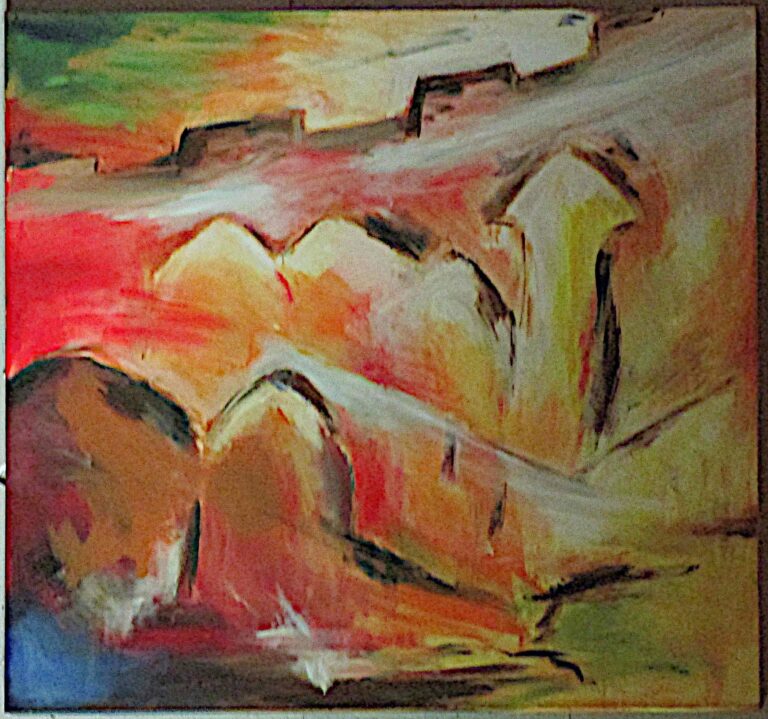

Alban Muslija (geb. 1972): Altarbild aus Stutensee-Büchig (2004)

Der Altar der römisch-katholischen Heilig-Geist-Kirche in Stutensee-Büchig mit dem Himmlischen Jerusalem gab den Anlass zur Anschaffung eines Altarbildes mit dem gleichen Thema „Himmlisches Jerusalem“. Der Künstler Alban Muslija sprach bei seiner Planung von einer Gegenüberstellung von alter (links) zu neuer (rechts) Stadt. Die weitere Interpretation lief auf die neue Stadt,

Russische Apokalypse (19. Jh.)

Vor uns liegt eine Apokalypsenübersetzung, ergänzt um verschiedene weitere religiöse Geschichten. Sie entstand im 19. Jahrhundert. Unter den 78 Miniaturen lassen sich einige der schönsten Darstellungen des Himmlischen Jerusalems dieser Zeit finden. Das Manuskript ist heute Teil der Russischen Nationalbibliothek in Moskau, dort Signatur F.98 Nr. 371 und Teil der

Hermann Geyer (1934-2016): Heilig Geist Kapelle in Ergenzingen (1980)

Die Heilig Geist Kapelle in Ergenzingen (Landkreis Tübingen) ist ein ganz besonderes Gotteshaus, was man bereits von außen ablesen kann. Sie befindet sich unmittelbar am Kirchenturm und ist von der modernen Kirche getrennt. Von dem spätmittelalterlichen Vorgängerbau blieb Dank radikaler Abrissarbeiten in den 1960er Jahren lediglich der Turm und der

Würzburger Tafelmalerei (um 1430)

Um 1430 entstand diese Tafelmalerei mit Basis Öl und Tempera auf Laubholz, vermutlich im Gebiet des Bistums Würzburg, und auch heute noch ist sie im Besitz des Bischöflichen Ordinariats. Weiteres über die Herkunft des Kunstwerks ist nicht bekannt; allein, dass es von böhmischen Malern angefertigt worden sein soll. Lange war

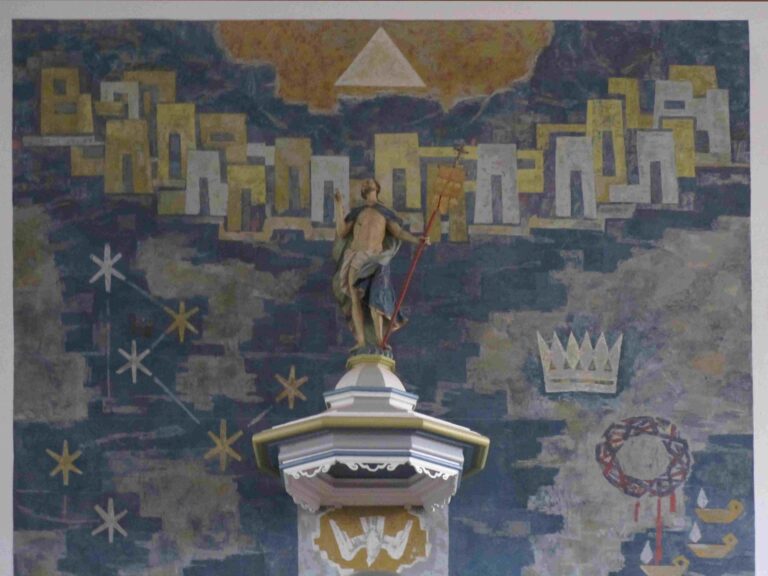

Rudolf Yelin (1902-1991): Stadtkirche in Altensteig (1961)

Direkt über der Kanzel der evangelischen Stadtkirche in Altensteig (Schwarzwald nördlich von Freudenstadt) befindet sich ein großformatiges Altarwandbild, welches die ansonsten überwiegend weiße, schmucklose Kirche optisch wie auch motivisch dominiert. Es handelt sich um eine Malerei von Rudolf Yelin dem Jüngeren (1902-1991) aus dem Jahr 1961, der zu diesem Zeitpunkt

Weltgericht aus der Peterskirche in Weilheim (1499/1601)

Im Jahr 1489 wurde der Grundstein der heutigen evangelisch-lutherischen Peterskirche in Weilheim an der Teck (Württemberg) gelegt, und 1517 begann der Innenausbau. Aus den Jahren unmittelbar davor stammt ein gewaltiges Gemälde auf der Ostwand, welches das Langhaus vom Chor trennt. Es ist ein Werk der Malerschule von Thomas Schick, der

Inge Sandeck (geb. 1940): Station „Völkerwallfahrt“ in Retzstadt (1998)

Retzstadt ist eine Gemeinde im unterfränkischen Landkreis Main-Spessart. Der Retzbach-Retzstadt-Rundweg (auch Besinnungsweg oder Bibelweg genannt) geht zurück auf eine Initiative von Pater Fritz Schaub und das römisch-katholische Pfarramt Retzbach. Der 13 Kilometer lange Besinnungsweg soll Wanderer zur Ruhe kommen lassen und zu innerer Einkehr führen. Er wurde im Jahr 1998

Wolf-Dieter Kohler (1928-1985): evangelische Kirche St. Jakobi von Itzehoe (1978)

Wolf-Dieter Kohler (1928-1985) war ein Glasmaler, der hauptsächlich in den Grenzen seiner Landesgrenze, in seinem Fall Württemberg, tätig gewesen war. Das war zu seiner Zeit der Normalfall: Die evangelischen Landeskirchen hatten jeweils „ihre“ Künstler, die überwiegend in ihrem Gebiet tätig

Wolf-Dieter Kohler (1928-1985): evangelische Andreaskirche von Aach (1976)

Im Ort Aach bei Freudenstadt im Schwarzwald befindet sich die Andreaskirche. 1897 erbaut stand 1976 eine Renovierung an, bei der hochwertigere Buntglasfenster eingebaut werden konnten. Dafür gewann man den Stuttgarter Glasmaler Wolf-Dieter Kohler (1928-1985), der hier eine seiner letzten Darstellungen

Wolf-Dieter Kohler (1928-1985): evangelische Kirche von Zell (1975)

Im deutschsprachigen Raum gibt es etwa zwanzig Orte mit dem Namen Zell, derjenige in Württemberg wird auch als Zell bei Esslingen oder auch als Zell am Neckar bezeichnet. Seine evangelische Kirche besitzt nicht nur ein Parament mit dem Himmlischen Jerusalem,

Wolf-Dieter Kohler (1928-1985): evangelische Januariuskirche von Oßweil (1975)

Januariuskirchen gibt es wenige. Der lateinische Name klingt irgendwie heidnisch und lässt an den Gott Janus denken. Er bezieht sich jedoch auf einen Märtyrer und Bischof von Neapel aus dem 3. Jahrhundert nach Christus. In Oßweil, einem Ortsteil von Ludwigsburg

Wolf-Dieter Kohler (1928-1985): evangelische Bartholomäuskirche Nordheim (1973)

Die zwölf Tore des Himmlischen Jerusalem hat Wolf-Dieter Kohler (1928-1985), ein Glaskünstler aus Stuttgart, in württembergischen Kirchen schon oftmals dargestellt. Zu Beginn der 1970er Jahre lassen sich neue Tendenzen festmachen, für die ein Fenster der evangelischen Bartholomäuskirche in Nordheim am

Wolf-Dieter Kohler (1928-1985): evangelische Martinskirche in Söhnstetten (1971)

Oftmals befinden sich im Altarbereich kleinerer Kirchen Württembergs ein oder drei Fenster – nicht in der Martinskirche in Söhnstetten auf der Schwäbischen Alb, einer neoromanischen Kirche aus der Mitte des 19. Jahrhunderts. Bei einem Doppelfenster bieten sich Gegenüberstellungen an wie

Über mich

Dr. Claus Bernet

Um etwa 1990 begann ich, mich mit dem Thema Jerusalem zu beschäftigen. Die Stadt habe ich mehrfach bereist und Bücher zu diesem Thema verfasst; erwähnen sollte man vielleicht die Reihe „Meisterwerke des Himmlischen Jerusalem“, den Band „Perlen des Neuen Jerusalem“ und meine Dissertation „Gebaute Apokalypse“. Zahlreiche Aufsätze erschienen immer wieder in Fachzeitschriften (Das Münster, Textilkunst International, Zeitschrift für Sepulkralkultur, u.v. a.). Mit meiner wissenschaftlichen Dokumentation von Jerusalems-Kunstwerken konnten bereits Ausstellungen und Museumskataloge unterstützt sowie Gemeinden bei der Anschaffung von geeigneten Kunstwerken beraten werden. Regelmäßig gebe ich auch Bildvorträge zu diesem Thema. Grundlage der Publikationen und der Bildvorträge sind meine fotografische Sammlung von inzwischen 6.000 Aufnahmen von Glasfenstern, Fresken, Mosaiken und anderen Kunstwerken.