LETZTER BEITRAG

David Hetland (1947-2006): Kapelle des Riverview Place in Fargo (1987)

Riverview Place in Fargo (Nort Dakota), zu dem auch eine Kapelle für die Seniorenwohnanlage gehört, wurde von den Presentation Sisters gegründet. Die Einrichtung wurde zur Bereitstellung von Wohnraum und Pflege entwickelt und verfügt über eine

Hermann Schaper (1853-1902): Mosaik der Aachener Pfalzkapelle (1900-1913)

Unter dem Kaiser Wilhelm II. wurde Aachen zu einem zentralen Ort deutscher Identität stilisiert. Insbesondere die Ausgestaltung des Aachener Doms aus dem späten 19. und frühen 20. Jahrhundert ist dafür ein Beispiel. Dabei wurde erneut auf das Thema des Himmlischen Jerusalem, das ja bereits im Radleuchter des Doms anklingt, Bezug

Glasfenster nach Dürer aus Saint-Georges in Chavanges (1540)

Die römisch-katholische Pfarrkirche Saint-Georges in Chavanges, eine Gemeinde im Département Aube in der Region Champagne-Ardenne, wurde im 16. Jahrhundert umfassend erneuert und umgebaut. Dabei wurde 1540 ein Grisaille-Fenster mit Szenen aus der Apokalypse eingebaut. Die Motive sind teilweise den Holzschnitten des Apokalypsezyklus von Albrecht Dürer (1471-1528) entlehnt, die 1498 erstmals

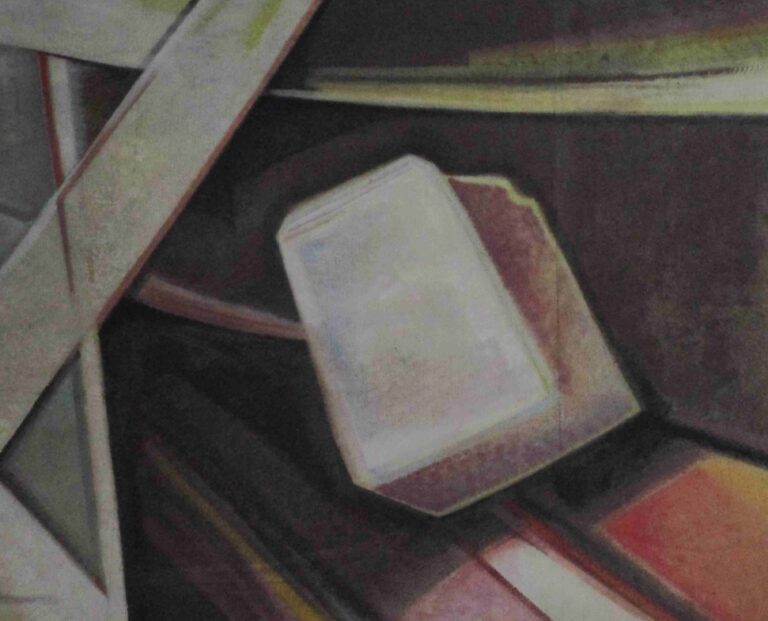

Alfred Erhart (1928-1984): Tabernakel aus der Kapelle St. Pius X. auf dem Kandelberg (1958)

Die Kapelle auf dem Berggipfel des Kandel im Schwarzwald birgt auf 1241 Meter das vielleicht höchstgelegene Jerusalemskunstwerk ganz Deutschlands. Die schlichte Kapelle „St. Pius X.“, zu der noch eine kleine Eremitenklause gehört, wurde Ende der 1950er Jahre auf dem Berg errichtet – heute wäre es nicht mehr möglich, in dem

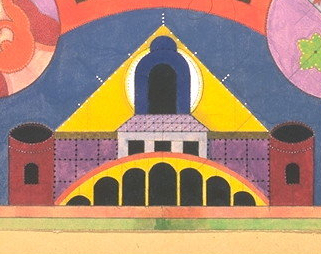

Herbert Bessel (1921-2013): Glasbänder in St. Sebald in Erlangen (1967)

Der Neubau der römisch-katholischen Kirche von St. Sebald in Erlangen (Mittelfranken) wurde im Jahr 1967 mit Fenstern von Herbert Bessel (1921-2013) ausgestattet. Ausgeführt wurden die Glasarbeiten von der Manufaktur Alfred Hanold in Zirndorf. Das Thema „Himmlisches Jerusalem“ zieht sich als großes Fensterband um vier Seiten, unter denen die Gemeinde Platz

Gerd Jähnke (1921-2005): Versöhnungskirche Neuenburg vorm Wald (1968)

In Neunburg vorm Wald (Oberpfalz) befindet sich die evangelisch-lutherische Versöhnungskirche. Sie wurde im Jahr 1906 im Jugendstil erbaut und 1968 unter Pfarrer Dieter Kreysler umfangreich erweitert. Besondere Aufmerksamkeit verdienen die Fenster im Neubau, auf denen auch die Erlebnisse der Vertriebenen des Zweiten Weltkriegs in einem biblischen Kontext erzählt werden. Flüchtlinge

Fresken von Sankt Matthaei in Großenwieden (1488)

Dieses Himmlische Jerusalem ist leider schlecht erhalten. Es ist bzw. war eine typische Darstellung des späten 14. Jahrhunderts, die aber Jahrhunderte danach lange unter Putz verborgen war. Man erkennt heute noch einen hohen Turm mit vielgliedriger Dachlandschaft. Im unteren Bereich ahnt man noch die einst golden schimmernde Pforte, in die

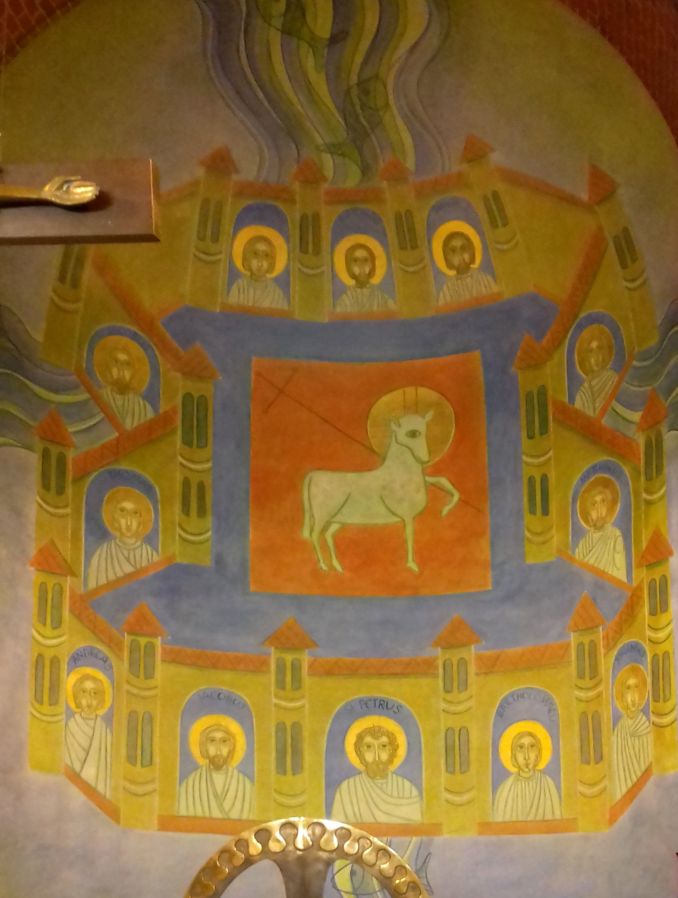

Hanns Joachim Klug (1928-2013): Wandfresko in St. Josef in Einbeck (1984)

St. Josef in Einbeck ist eine römisch-katholische neoromanische Basilika aus dem späten neunzehnten Jahrhundert. Den Ostabschluss der Kirche bildet eine Rundapsis mit einer großflächigen Malerei des Neuen Jerusalem in hellen Pastelltönen.Die Stadt ist weder rund noch quadratisch, sondern besteht aus mehreren Vor- und Rücksprüngen der Stadtmauer, die das zentrale Lamm

Josef Franke (1921-2006): Schmuckplastik aus St. Ansgar in Minden (1974) und St. Katharina in Auetal-Rehren (1996)

Für die römisch-katholische Mindner Kirche St. Ansgar, erbaut in den 1960er Jahren, war von Beginn an ein Kreuzweg vorgesehen, der 1974 vollendet wurde. Visueller, aber auch inhaltlicher Höhepunkt wurde eine auch für die damalige Zeit ungewöhnliche Schmuckplastik, die im Zentrum der ansonsten weiß belassenen Altarwand aufgehangen wurde. Gewissermaßen ist es

Wappen der Stadt Aracena (Provinz Huelva), ab 1671

Über die einzelnen Symbole des Wappens der spanischen Stadt Aracena (Provinz Huelva, Andalusien) wurde viel spekuliert, manche sehen in den dort dargestellten Gegenständen Einflüsse des Templerordens oder der Freimaurer. In der unteren Hälfte des Wappens (der irdischen Sphäre) findet man meist einen Baum, eine Frau und einen Turm, dazwischen eine

Kopien des Matthäus Merian in Öl aus Maniago, Regnitzlosau, Brettach, Hof und Riga (17./18. Jh.)

Matthäus Merian (der Ältere), der 1593 in Basel geboren wurde, hatte in den Jahren 1625 bis 1630 eine ganze Serie von Kupferstichen zum Alten und Neuen Testament gefertigt, die dann 1630 in eine deutschsprachige Lutherbibel hinein genommen worden sind: Die noch heute bekannte „Merianbibel“ war geboren. Das Bild zum Himmlischen

Franz Friedrich (1907-1973): Fenster in St. Johannes in Weiden (1963)

Das Fenster für die römisch-katholische Kirche St. Johannes in Weiden, das zwar zur Oberpfalz gehört, wirtschaftlich, politisch und kulturell aber eng mit Oberfranken verbunden ist, ist eine zentrale Arbeit des Glaskünstlers Franz Friedrich. Franz Friedrich (1907-1973) war ein Weidener Grafiker und figürlicher Kunstmaler, der lange in der Porzellanverarbeitung tätig war,

Schongauer-Nachfolger: Altar von Bühl/Buhl (um 1495)

Fast der ganze Ort Bühl (französisch Buhl) im Elsass lebt heute von seinem spätmittelalterlichen Altar, nach einer Untersuchung von 2002 war für 65 Prozent aller Besucher und Besucherinnen der Altar der Grund zur Anreise. Zahlreiche Hinweisschilder machen darauf aufmerksam, so dass niemand den Weg verfehlt. Der Altar befindet sich allerdings

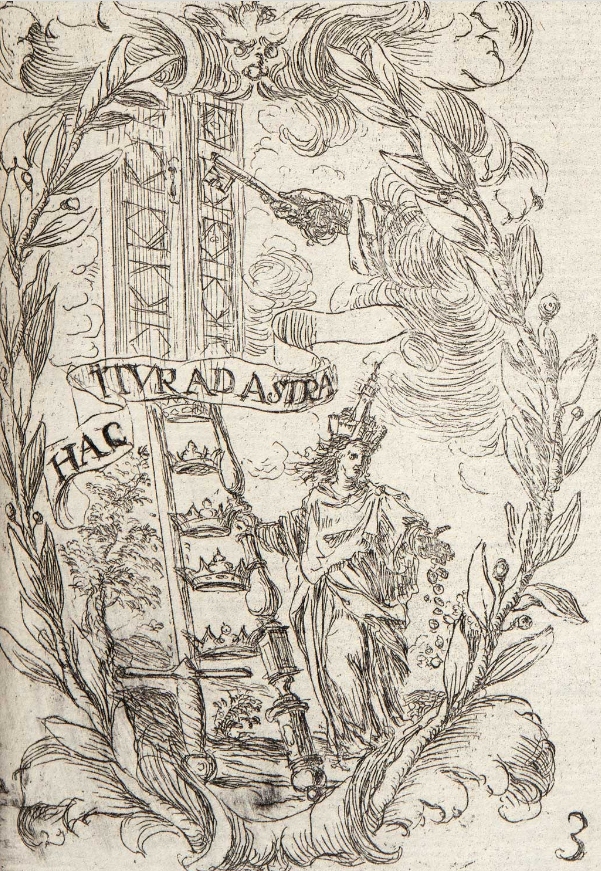

Heilige Karte mit Himmelsleiter aus Frankreich (um 1860)

Heilige Karten, meist mit einem Bild und einem Gebet versehen, gibt es schon seit dem späten Mittelalter. Gerne wurden sie an Wallfahrtsorten vertrieben, die Karten gaben dem Gläubigen Schutz und Trost auf Reisen, bei Krankheit oder anderen Schwierigkeiten. Populär waren die Karten nochmals vor allem nach Verbreitung des Farblithographiedrucks im

Josef Krautwald (1914-2003): Bronzerelief aus St. Petrus in Lastrup (1984)

Lastrup ist eine ländlich geprägte Gemeinde im Landkreis Cloppenburg im westlichen Niedersachsen. Dort ist die römisch-katholische Kirche St. Petrus das älteste Gotteshaus vor Ort. Unter dem Priester Josef Bunte wurden zentrale Liturgica in der Kirche von dem Bildhauer Josef Krautwald (1914-2003) aus Rheine gestaltet. Darunter waren ein Kreuz, ein Ambo,

Herbert Schuffenhauer (1910-2019) und Marga Schuffenhauer (1938-2019): Antependium der Immanuelkirche in Köln-Longerich (um 1965)

Das Antependium mit einem violetten Himmlischen Jerusalem stammt, wie weitere Antependien, aus den Anfängen der evangelischen Immanuelkirche in Köln-Longerich, aus der Mitte der 1960er Jahre. Es ist eine Gemeinschaftsarbeit des Künstlerehepaars Schuffenhauer. Herbert Schuffenhauer (1910-2013) steuerte damals den Entwurf bei, es war das erste Mal, das er diese Thematik aufgriff.

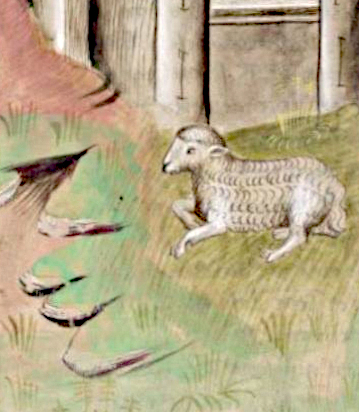

MS M.133: Berry-Apokalypse (1410-1420)

Im Mittelpunkt werden die Anbetung, Verehrung und Huldigung des Gotteslammes durch eine Frau gezeigt. Im Hintergrund der Szenerie erhebt sich das Himmlische Jerusalem, eher beiläufig, obwohl das Bild der Größe 30 x 20 Zentimter den Apokalypsetext Kap. 21, Vers 9-14

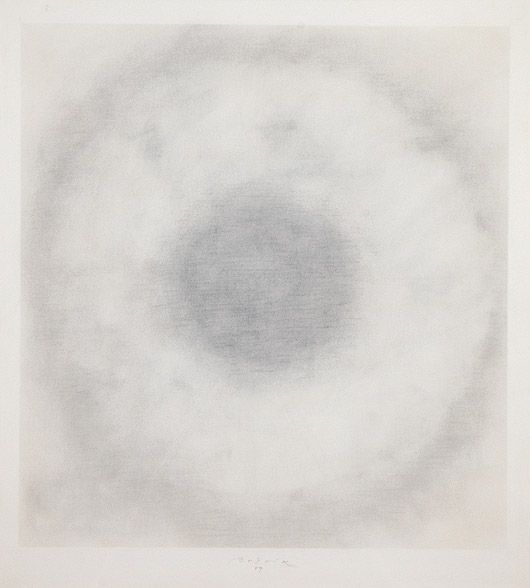

Václav Boštík (1913-2005): Zeichnungen „Nebeský Jeruzalém“ (1989, 1992)

Das Bild „Nebeský Jeruzalém I“ (oben) von Václav Boštík (1913-2005) entstand 1989 und befindet sich in der Kunstgalerie von Eger (Cheb). Parallel dazu entstand „Nebeský Jeruzalém II“, eine signierte Pastellzeichnung auf Papier in der Größe 115 x 15 Zentimeter. In

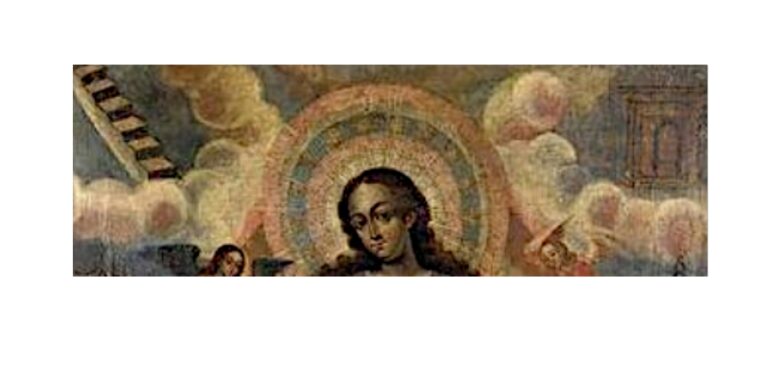

Gaspar Miguel de Barrio (um 1706-1762): Himmelspforte im Rahmen der Maria Immaculata (um 1760)

Gaspar Miguel de Barrio (um 1706-1762) ist der führende Repräsentant des neuspanischen Barock. Er arbeitete in seiner Heimatstadt und dem Kunstzentrum Potosí, das einst zum Vizekönigreich von Peru gehört, im heutigen Bolivien. Im Jahr 2003 wurde der Öffentlichkeit bei einer

Sante Pizzol (geb. 1939): Regina Pacis in Bozen (2000-2001)

Zum fünfzigjährigen Jubiläum der Gemeinde sollte 2000 eine großformatige Innenausmalung der Apsis der römisch-katholischen Kirche mit dem Namen „Regina Pacis“ („Königin des Friedens“) in einem Neubaugebiet von Bozen (Südtirol) abgeschlossen sein. Verantwortlich für die 210 Quadratmeter große Malerei waren der

Charles Filiger (1903-1905): „Jérusalem céleste“ (1905)

Diese Zeichnung mit dem Titel „Jérusalem céleste“ oder auch „La chapelle au Christ couronne“ stammt von dem Elsässer Charles Filiger (1863-1928), sie ist auch rechts unten mit C. F. signiert. Der Künstler arbeitete daran von 1903 bis 1905. Filiger stand

Josef Anton Mohr (1809-1888): Himmelspforte der Kapelle von Zaisenhofen (1857)

Die Abbildung zeigt eine einfache Himmelspforte im Rahmen einer Lauretanischen Litanei, bei der verschiedene Symbole versammelt sind, die der Reinheit und Heiligkeit Mariens Ausdruck verleihen sollen. Die einfache, volkstümliche Malerei in hellen Pastelltönen des ansonsten nicht weiter bekannten Malers Josef

Über mich

Dr. Claus Bernet

Um etwa 1990 begann ich, mich mit dem Thema Jerusalem zu beschäftigen. Die Stadt habe ich mehrfach bereist und Bücher zu diesem Thema verfasst; erwähnen sollte man vielleicht die Reihe „Meisterwerke des Himmlischen Jerusalem“, den Band „Perlen des Neuen Jerusalem“ und meine Dissertation „Gebaute Apokalypse“. Zahlreiche Aufsätze erschienen immer wieder in Fachzeitschriften (Das Münster, Textilkunst International, Zeitschrift für Sepulkralkultur, u.v. a.). Mit meiner wissenschaftlichen Dokumentation von Jerusalems-Kunstwerken konnten bereits Ausstellungen und Museumskataloge unterstützt sowie Gemeinden bei der Anschaffung von geeigneten Kunstwerken beraten werden. Regelmäßig gebe ich auch Bildvorträge zu diesem Thema. Grundlage der Publikationen und der Bildvorträge sind meine fotografische Sammlung von inzwischen 6.000 Aufnahmen von Glasfenstern, Fresken, Mosaiken und anderen Kunstwerken.