LETZTER BEITRAG

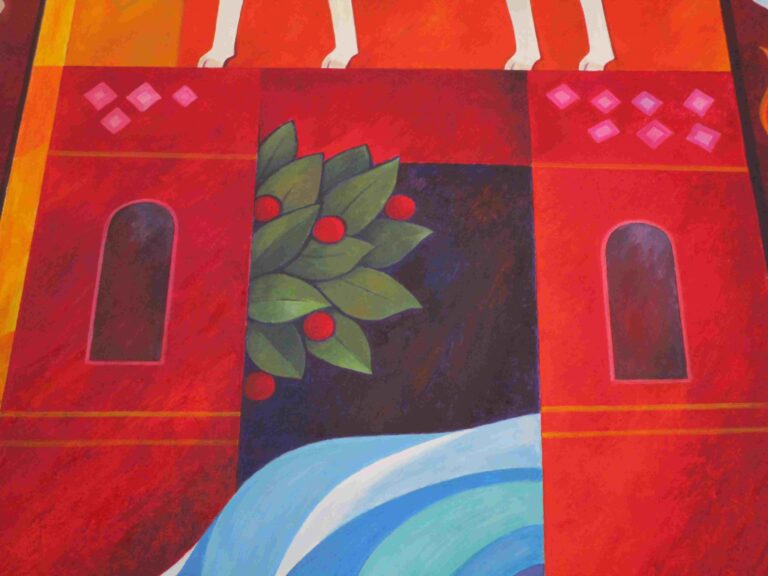

David Hetland (1947-2006): Kapelle des Riverview Place in Fargo (1987)

Riverview Place in Fargo (Nort Dakota), zu dem auch eine Kapelle für die Seniorenwohnanlage gehört, wurde von den Presentation Sisters gegründet. Die Einrichtung wurde zur Bereitstellung von Wohnraum und Pflege entwickelt und verfügt über eine

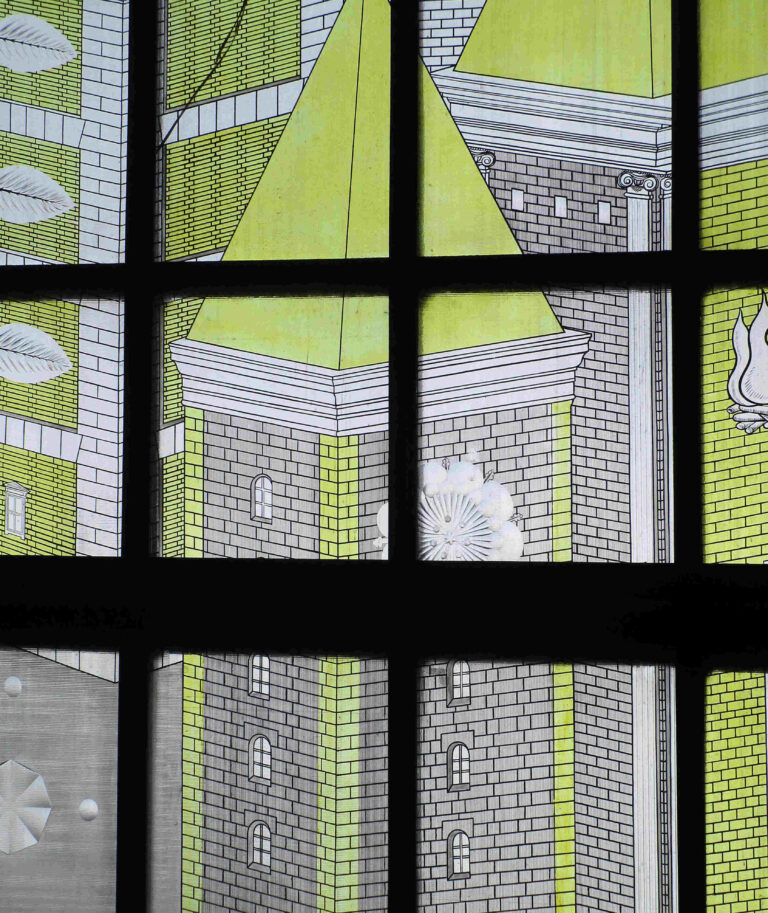

Heinz Bienefeld (1926-1995) und Rudolf Link (1925-1968): Glaswand aus St. Anna in Köln-Ehrenfeld (1955/56)

Das Ostfenster in St. Anna in Köln-Ehrenfeld füllt die gesamte Eingangswandfläche aus, die von zwei sich verjüngenden Betonpfeilern getragen und gehalten wird. Das Jerusalem ist dort dargestellt als Aneinanderreihung gelber und grauer Tore und Türme, mit überwiegend spitzen Dächern, verteilt über die drei Hauptfenster. Die Bauten sind äußerst detailreich gezeichnet,

Ewald Mataré (1887-1965): Tür des Kölner Doms (1953)

Türen sind bekanntlich schon ihrer Funktion wegen ein idealer Ort, das Himmlische Jerusalem zu thematisieren. Hier betritt der Gläubige gewissermaßen die irdische Vorform des Himmlischen Jerusalem, nämlich den Kirchenbau. Zudem sind Türen und Tore im Himmlischen Jerusalem ein zentrales Element, im wörtlichen wie im übertragenen Sinne. Bislang gab es im

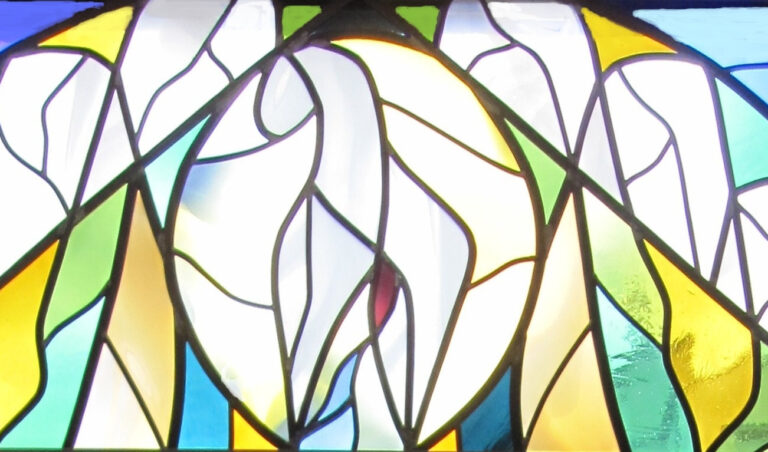

Wolfgang Höller (geb. 1957): Brigitten-Kapelle, Pegnitz (1997)

„Brigitten-Kapelle“ heißt die Hauskapelle eines Altenheims, in Erinnerung an das „St.-Brigitten-Gotteshaus“, das bis zum Beginn des 16. Jahrhunderts am südwestlichen Ende der Pegnitzer Altstadt in der Fränkischen Schweiz (Oberfranken) gestanden hat.Die Gesamtkonzeption des modernen Raumes stammt von den beiden Architekten Peter Ellmer und Hans Michael Scholler aus Bayreuth. Zwei große

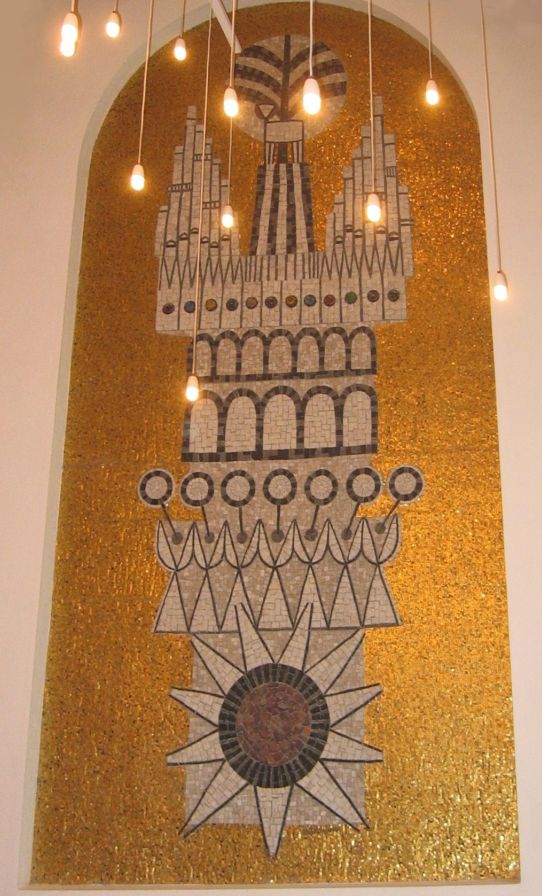

Bo Viktor Beskow (1906-1989): Mosaik der Domkirche Växjö (1964)

Der evangelische Dom zu Växjö (auf Schwedisch „Växjö domkyrka“) ist die Domkirche des Bistums Växjö in der gleichnamigen Stadt der historischen Provinz Småland. Im Südteil des Domes wurde 1964 eine weiße Wand mit einem leuchtenden Goldmosaik bereichert, ein Jahr nach Pär Anderssons Mosaik in Luleå. Die Arbeit trägt den Titel

Hildegard Bienen (1925-1990): Schmuckplastik in der ehemaligen Kirche St. Anna, Gelsenkirchen (1970)

St. Anna war eine römisch-katholische Kirche im Gelsenkirchener Ortsteil Schalke-Nord (Ruhrgebiet). Nachdem 1944 der Vorgängerbau durch Bombentreffer in sich zusammensackte, wurde nach Jahren des Provisoriums Ende der 1960er Jahre ein Neubau angegangen. Im damaligen Bauwahn musste alles gigantisch und überdimensioniert sein, als würde sich die Welt zum Katholizismus bekehren. Stimmen

Karl Caspar (1879-1956): Apsisgemälde im Bamberger Dom (1928)

Seit dem 19. Jahrhundert befand sich der Hauptaltar des Bamberger Doms im Ostchor. Dort war das Problem, dass der Altar wesentlich höher als das Mittelschiff der Kirche lag, mit der Folge, dass die Besucher der Messe und anderen Veranstaltungen kaum folgen konnten. Zunächst war vorgesehen, die Apsis mit einem Mosaik

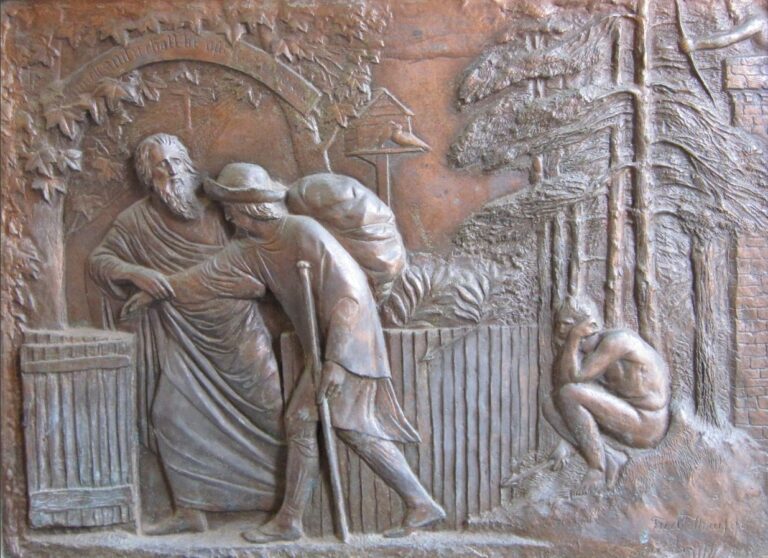

Frederick Thrupp (1812-1895): Türschmuck der Bunyan-Meeting-Church in Bedford (1876)

Frederick Thrupp (1812-1895) war ein erfolgreicher Bildhauer aus London, der sich auch in Italien aufgehalten hatte. 1860 schuf er eine Statue des Predigers und Schriftstellers John Bunyan, und 1868, zusammen mit Peter Rothwell, eine Zweiflügeltür aus Bronze mit Szenen aus Pilgrim’s Progress. Rothwell war ein britischer Metallarbeiter, über den ansonsten

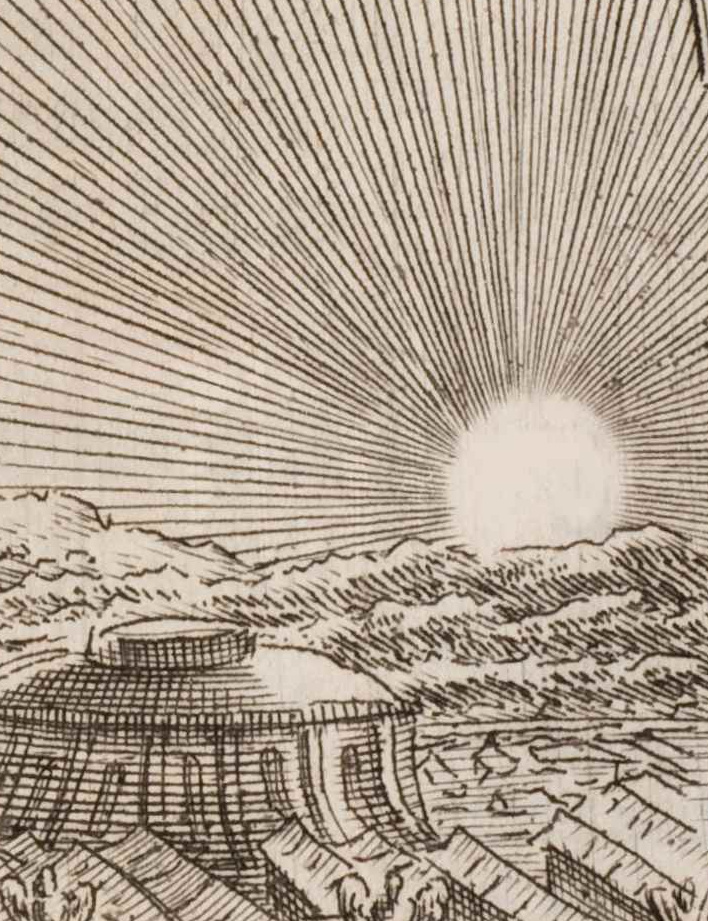

Gabriel Ehinger (1652-1736): Neuausgabe der Ernestinischen Kurfürstenbibel (1686)

1686 erschien im Nürnberger Verlag Johann Andreas Endters Söhne eine neue Bibelausgabe, die „Ernestinischen Kurfürstenbibel“ (oder Weimarer Bibel), die dem Herzog Friedrich zu Sachsen-Weimar, Jülich, Cleve und Berg gewidmet ist. Dem 21. Kapitel der Apokalypse ist zwar kein neues Himmlisches Jerusalem beigegeben, aber den Episteln des Paulus ist, gemeinsam mit

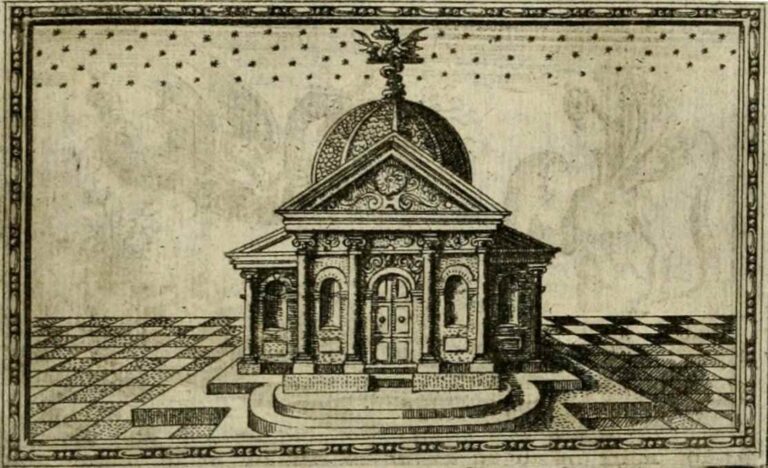

Natale Bonifacio (1537/1538-1592): Kupferstich „Delle allusioni, imprese, et emblemi“ (1588)

Das 16. Jahrhundert war eine Hochzeit jeglicher Embleme. Das hiesige Beispiel findet sich im dritten Band auf Seite 159 eines umfangreichen Kompendiums. Sein Titel lautet „Delle allusioni, imprese, et emblemi“ (Über Anspielungen, Wahlsprüche und Emblematik“). Es handelt sich um die zentrale katholische Emblematik, in der verschlüsselt pontifikale Machtansprüche ins Bild

Nikolaus Bette (geb. 1934): Altar von St. Georg in Bad Fredeburg (1990)

Die römisch-katholische Kirche St. Georg in Bad Fredeburg (Sauerland) wurde 1932 durch den Architekten Wibbe aus Hamm errichtet. Ab 1981 erfolgte unter Pfarrer Winfried Schwingenheuer (1936-2015) die neue Ausgestaltung des Chorraumes mit dem Ziel, einen „erzählenden Kirchenraum“ zu schaffen. Im Ergebnis wurde es nicht nur ein erzählender, sondern auch ein

John Bunyan: Pilgrim’s Progress, Ausgabe von George Virtue, um 1850

George Virtue, geboren 1794, war einer der wichtigsten Verleger Londons im 19. Jahrhundert. Er wählte versierte Künstler gezielt aus, beschäftigte die besten Graveure seiner Zeit und produzierte Bücher, die für diese Zeit an Eleganz und Korrektheit selten übertroffen wurden. Virtue schuf ein erstaunliches Geschäft, das im Laufe seiner Karriere mehr

Ernst Strom (1929-2019): Altarbild in Neukeferloh (1988)

Das zentrale Bild im Kirchenraum der römisch-katholischen Filialkirche St. Christophorus in Neukeferloh (Oberbayern) malte Ernst Strom (1929-2019) aus dem benachbarten Vaterstetten. Das kreisrunde Bild wurde am Pfingstsonntag 1988 der Gemeinde übergeben. Christus als das Opferlamm ist in Anlehnung an die Geheime Offenbarung des Johannes (Johannesoffenbarung Kap. 5, Vers 6-7) das

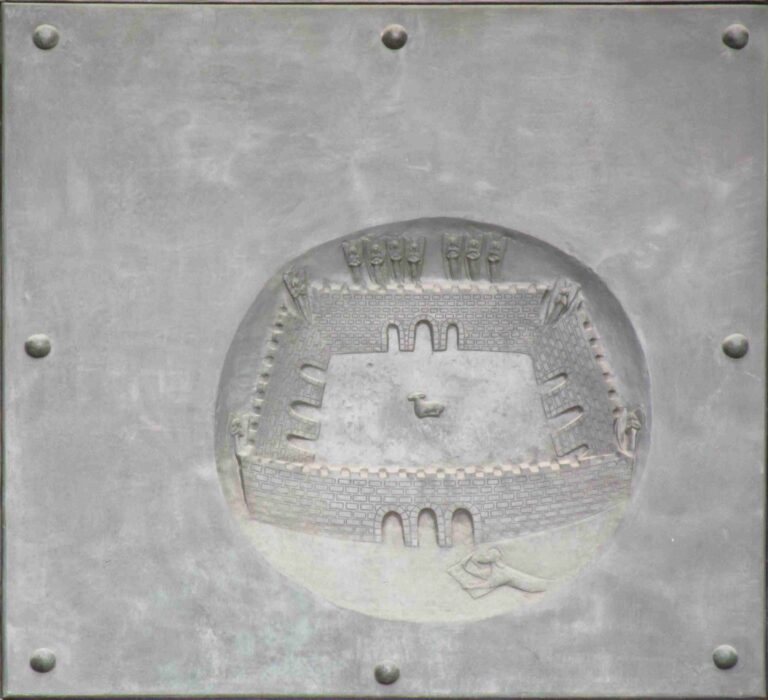

Karl-Heinz Klein (1926-2022): Bronzeschmuck (um 1990)

Der Bronzeschmuck in der Größe 9 x 9 Zentimeter dient in erster Linie als sakraler Wandschmuck. Die edle Arbeit stammt von dem Düsseldorfer Künstler Karl-Heinz Klein, der im Jahr 1926 in Wuppertal-Elberfeld geboren wurde. Schon mit 17 Jahren wurde er in die Düsseldorfer Kunstakademie aufgenommen. Unterbrochen durch den Krieg konnte

Ilya Glazunov (1930-2017): „Ewiges Russland“ (1988)

Ilja Sergejewitsch Glasunov (auch Glasunow, 1930-2017) schuf 1988 das Ölgemälde „Ewiges Russland“, was neben einer Arbeit von Yuliy Andreevich Rybakov, zu den wichtigsten politisch-religiösen Kunstwerken des neuen Russland nach Auflösung der Sowjetunion zählte. Der Künstler wie auch gerade dieses Bild wurden vom russischen Präsidenten Wladimir Putin besonders wertgeschätzt. Es befindet

Johannes Engelhardt (1927-1990): Johanneskirche in Kulmbach (1968)

Die evangelische Johanneskirche in Kulmbach (Oberfranken) besitzt ein glasiertes Kreuz aus Ton mit zwölf Toren und dem Lamm in der Mitte. Das Schmuckkreuz hat seinen Platz rechts neben dem Haupteingang, wo es an die Außenwand montiert ist. Ursprünglich, bis zum Orgeleinbau 1972, befand es sich auf einer Stele im Altarbereich.

Apsismosaik von Peter Paul Etz (1913-1995): St. Alban (1952)

St. Alban ist eine römisch-katholische Kirche in der Mainzer Oberstadt mit einem beeindruckenden Blick auf den Rhein. Der Nachkriegsbau wurde 1952 unter Priester Valentin Gleich eingeweiht, nach Plänen noch aus dem Jahr 1936. Von Beginn an befand sich in der

Fährmännertafel aus Berlin-Heiligensee (um 1935)

Bekannt ist das Bild des Priesters als Hirte seiner Gemeinde, weniger bekannt das des Fährmanns. Ein solches Motiv findet sich auf einer Tafel im Eingangsbereich einer Berliner Kirche, auf welcher zu lesen ist: „Die Fährmänner kommen und gehen, Gott aber

Jerusalem-Allegorie der Klosterkirche Nuestra Señora del Carmen, Puebla (17. Jh.)

Die Klosterkirche Nuestra Señora del Carmen gilt im mexikanischen Puebla als hervorragender Barockbau des frühen siebzehnten Jahrhunderts. Zu dem reichen Bestand von Ölgemälden dieses Jahrhunderts gehört auch das Bild „Alegoría del Carmelo Descalzo“, also eine Allegorie des katholischen Ordens der

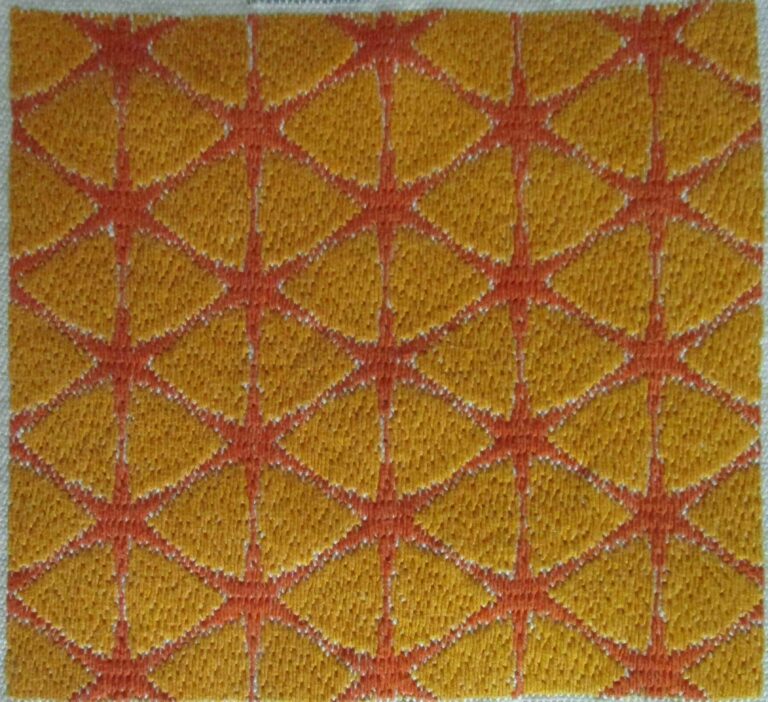

Kurt Wolff (1916-2003): Antependium aus Essen (1963)

1963 entstand ein 85 x 87 Zentimeter großes Parament, welches heute in der „Alten Kirche“ der evangelischen Gemeinde von Essen-Kray aufbewahrt wird. Ursprünglich war es im Gemeindezentrum Eckenbergstraße in Verwendung. Dort befand sich ein Altar mit einer grauen, mächtigen Steinplatte,

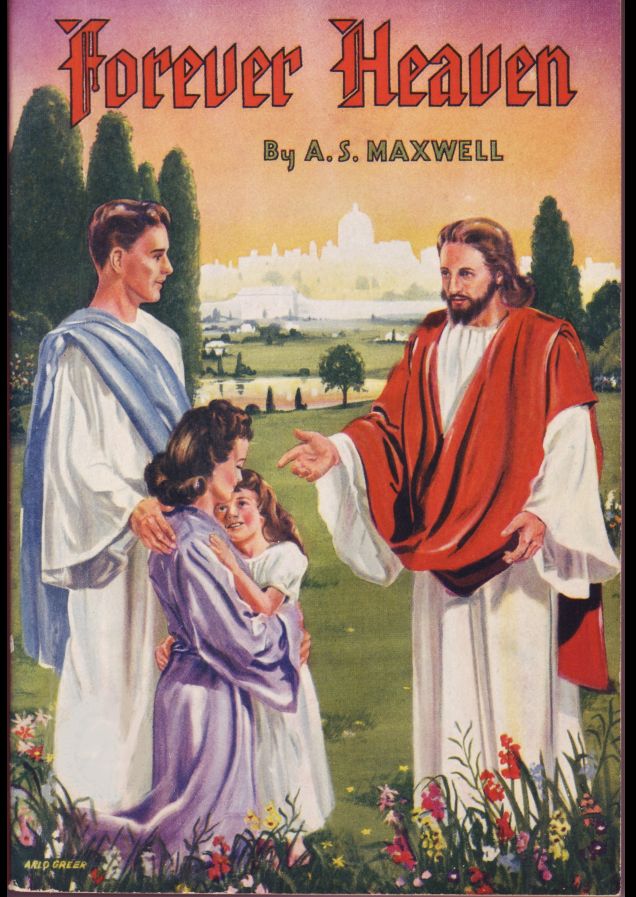

Arlo Greer und Paul Remmey (1903-1958): „Forever Heaven“ (1948)

Zu sehen ist das Himmlische Jerusalem des Covers der kleinen, aber zu ihrer Zeit erfolgreichen Schrift „Forever Heaven“, die Arthur S. Maxwell (1896-1970) im Jahr 1948 herausbrachte. Es ist eine signierte Arbeit von Arlo Greer, der in den 1940er und

Rodgauer Jerusalemstele (1998)

1998 wurde in der Dombauhütte Mainz unter Domdekan Heinz Heckwolf von seinen Meisterschülern eine Jerusalemstele angefertigt. Die beteiligten Namen sind, angeblich in Anlehnung an die mittelalterliche Praxis der Dombauhütten, bewusst nicht genannt – eine ungewöhnliche, sympathische Entscheidung einer kirchlichen Einrichtung.

Über mich

Dr. Claus Bernet

Um etwa 1990 begann ich, mich mit dem Thema Jerusalem zu beschäftigen. Die Stadt habe ich mehrfach bereist und Bücher zu diesem Thema verfasst; erwähnen sollte man vielleicht die Reihe „Meisterwerke des Himmlischen Jerusalem“, den Band „Perlen des Neuen Jerusalem“ und meine Dissertation „Gebaute Apokalypse“. Zahlreiche Aufsätze erschienen immer wieder in Fachzeitschriften (Das Münster, Textilkunst International, Zeitschrift für Sepulkralkultur, u.v. a.). Mit meiner wissenschaftlichen Dokumentation von Jerusalems-Kunstwerken konnten bereits Ausstellungen und Museumskataloge unterstützt sowie Gemeinden bei der Anschaffung von geeigneten Kunstwerken beraten werden. Regelmäßig gebe ich auch Bildvorträge zu diesem Thema. Grundlage der Publikationen und der Bildvorträge sind meine fotografische Sammlung von inzwischen 6.000 Aufnahmen von Glasfenstern, Fresken, Mosaiken und anderen Kunstwerken.