MS 119: Französisches Stundenbuch (um 1550)

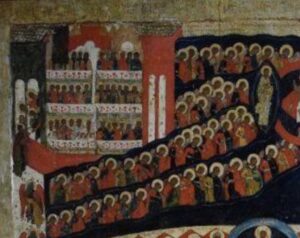

Mönch Palladius „Predigt über die Wiederkunft Christi“ (um 1760)

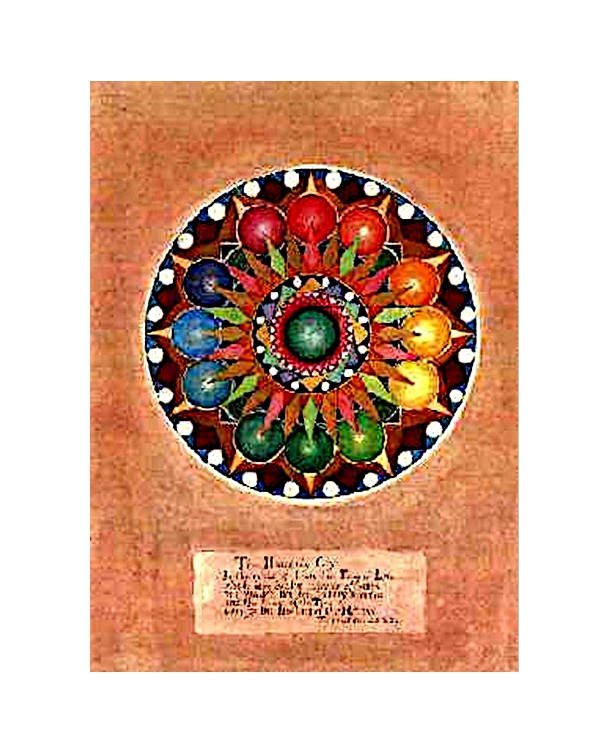

Weltgericht aus Melaya Guba (18. Jh.)

LETZTER BEITRAG

MS 119: Französisches Stundenbuch (um 1550)

In der Mitte des 16. Jahrhundert war das Thema Tota Pulchra, also die Maria Immaculata mit ihren Symbolen der Reinheit nach der Lauretanischen Litanei, längst etabliert. Die großen Stundenbücher waren geschrieben, das Thema findet sich

Stefan Lochner (um 1400-1451): Weltgerichtsaltar (um 1435)

Mit Stefan Lochner trat auch in Deutschland eine neue Darstellungsweise des Himmlischen Jerusalem als Teil von spätmittelalterlichen Weltgerichtsaltären auf. Lochner war der bedeutendste Maler wie Zeichner der Kölner Malerschule und als ein Hauptvertreter des „Weichen Stils“ einer der ersten Rezipienten einer neuen niederländischen Malweise.Das „Jüngste Gericht“ (um 1435) ist eines

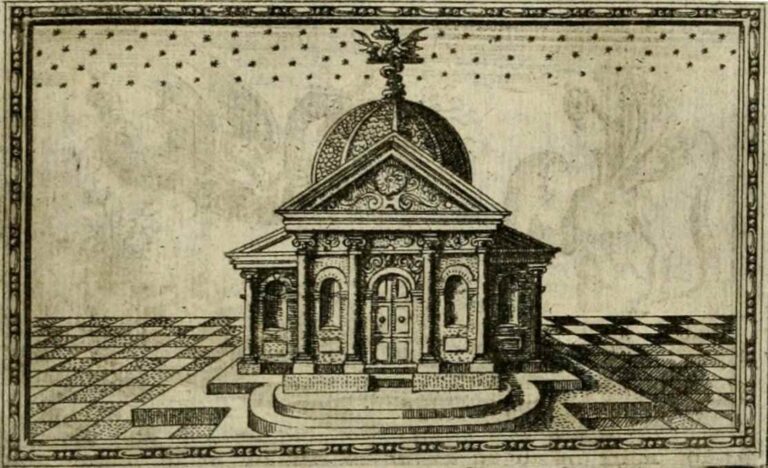

Johann Lund (1638-1686) / Johann Wilhelm Michaelis (1677-1736): „Die alten jüdischen Heiligthümer“ (1701); Kopie von Johann Martin Bernigeroth (1713-1767) in „Sacrae Exercitationes“ (1750)

Johann Lund (1638-1686) war ein zu seiner Zeit bedeutender Theologe und Religionshistoriker im dänischen Tondern, einer Kleinstadt in der Region Syddanmark. Sein Werk „Die alten jüdischen Heiligthümer“ gehört zu seinen zentralen Veröffentlichungen, in denen das Judentum nicht pauschal abgelehnt wird, sondern als Forschungsgegenstand der sich entwickelnden Judaistik neuen Wert erhält.

Ludovicus van Leuven: Dreiwegebild (1629)

Die Schrift „Amoris divini et humani antipathia“ („Göttliche Zuneigung und menschliche Abneigung“) von Ludovicus van Leuven zählt zu den weit verbreiteten Emblembüchern der Niederlande. Von Ludovicus van Leuven ist nicht viel bekannt: Er selbst trat den Kapuzinern bei und war als Geistlicher für diesen Orden tätig, bis er 1661 in

Fresko aus der Oude Blasiuskerk in Delden (15. Jh.)

Die reformierte Oude Blasiuskerk befindet sich im niederländischen Delden unweit von Heneglo und Enschede. Sie heißt deshalb Alte Blasiuskirche, da die spätere römisch-katholische Kirche ebenfalls diesem Heiligen geweiht wurde. Im Mittelalter war er als Nothelfer und Schutzpatron verschiedenster Gewerke (Weberei, Schneiderei, Wollhandel, Blasmusik u.a.) überaus populär. In Delden bedeckt das

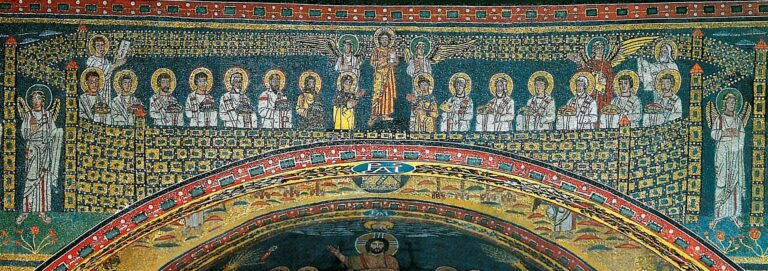

Mosaik der Kirche S. Marco in Rom (um 840)

Die Kirche San Marco ist eine Basilika minor in Rom. Sie ist die Regionalkirche der einst reichen Venezianer, die bei der Ausstattung nicht an Gold und anderen Kostbarkeiten sparen mussten. Das Mosaik in der Apsis stammt aus dem 9. Jahrhundert und zeigt Christus, umgeben von den Aposteln und einigen Heiligen.

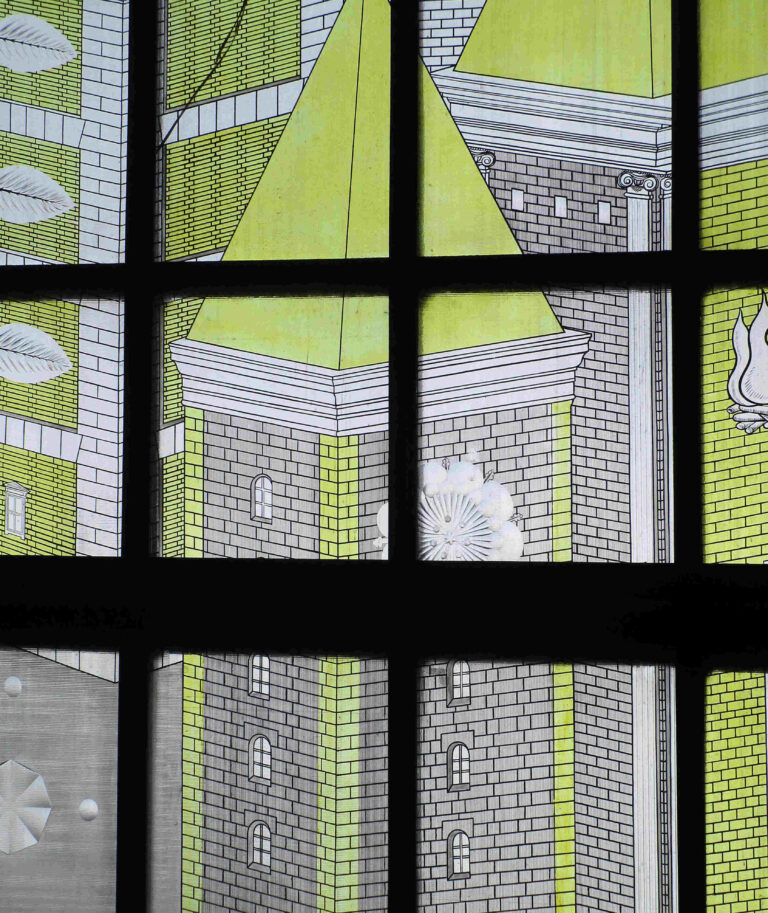

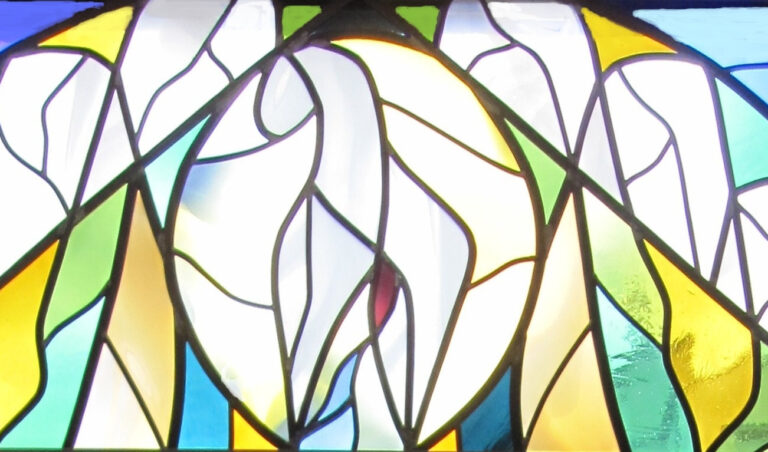

Heinz Bienefeld (1926-1995) und Rudolf Link (1925-1968): Glaswand aus St. Anna in Köln-Ehrenfeld (1955/56)

Das Ostfenster in St. Anna in Köln-Ehrenfeld füllt die gesamte Eingangswandfläche aus, die von zwei sich verjüngenden Betonpfeilern getragen und gehalten wird. Das Jerusalem ist dort dargestellt als Aneinanderreihung gelber und grauer Tore und Türme, mit überwiegend spitzen Dächern, verteilt über die drei Hauptfenster. Die Bauten sind äußerst detailreich gezeichnet,

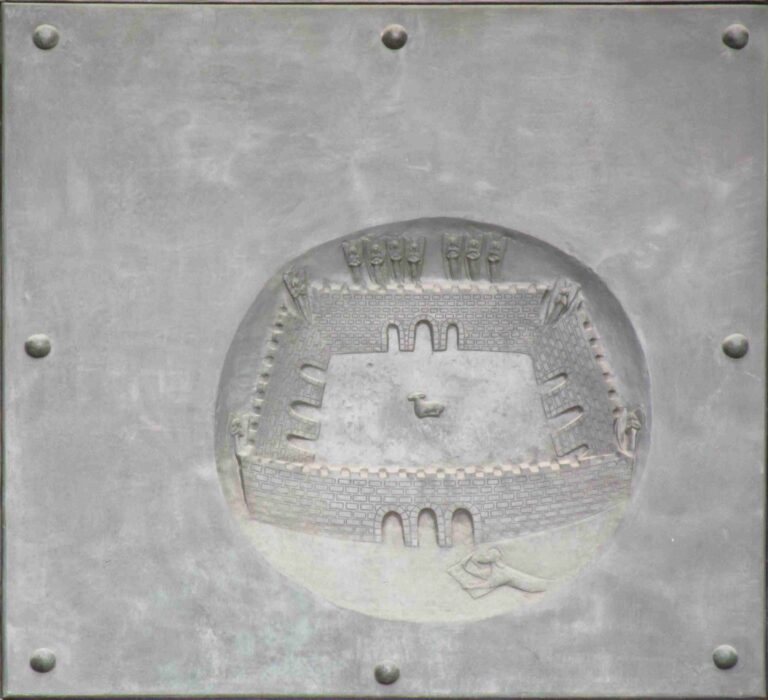

Ewald Mataré (1887-1965): Tür des Kölner Doms (1953)

Türen sind bekanntlich schon ihrer Funktion wegen ein idealer Ort, das Himmlische Jerusalem zu thematisieren. Hier betritt der Gläubige gewissermaßen die irdische Vorform des Himmlischen Jerusalem, nämlich den Kirchenbau. Zudem sind Türen und Tore im Himmlischen Jerusalem ein zentrales Element, im wörtlichen wie im übertragenen Sinne. Bislang gab es im

Wolfgang Höller (geb. 1957): Brigitten-Kapelle, Pegnitz (1997)

„Brigitten-Kapelle“ heißt die Hauskapelle eines Altenheims, in Erinnerung an das „St.-Brigitten-Gotteshaus“, das bis zum Beginn des 16. Jahrhunderts am südwestlichen Ende der Pegnitzer Altstadt in der Fränkischen Schweiz (Oberfranken) gestanden hat.Die Gesamtkonzeption des modernen Raumes stammt von den beiden Architekten Peter Ellmer und Hans Michael Scholler aus Bayreuth. Zwei große

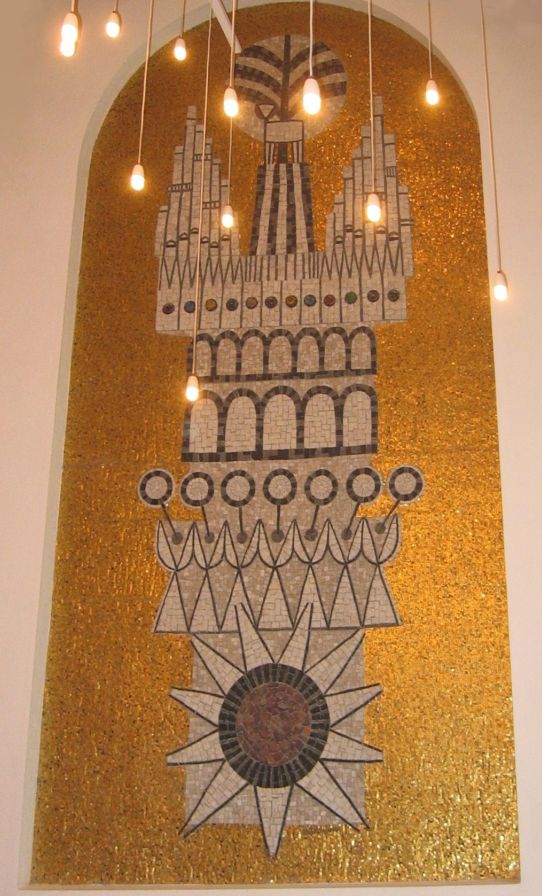

Bo Viktor Beskow (1906-1989): Mosaik der Domkirche Växjö (1964)

Der evangelische Dom zu Växjö (auf Schwedisch „Växjö domkyrka“) ist die Domkirche des Bistums Växjö in der gleichnamigen Stadt der historischen Provinz Småland. Im Südteil des Domes wurde 1964 eine weiße Wand mit einem leuchtenden Goldmosaik bereichert, ein Jahr nach Pär Anderssons Mosaik in Luleå. Die Arbeit trägt den Titel

Hildegard Bienen (1925-1990): Schmuckplastik in der ehemaligen Kirche St. Anna, Gelsenkirchen (1970)

St. Anna war eine römisch-katholische Kirche im Gelsenkirchener Ortsteil Schalke-Nord (Ruhrgebiet). Nachdem 1944 der Vorgängerbau durch Bombentreffer in sich zusammensackte, wurde nach Jahren des Provisoriums Ende der 1960er Jahre ein Neubau angegangen. Im damaligen Bauwahn musste alles gigantisch und überdimensioniert sein, als würde sich die Welt zum Katholizismus bekehren. Stimmen

Karl Caspar (1879-1956): Apsisgemälde im Bamberger Dom (1928)

Seit dem 19. Jahrhundert befand sich der Hauptaltar des Bamberger Doms im Ostchor. Dort war das Problem, dass der Altar wesentlich höher als das Mittelschiff der Kirche lag, mit der Folge, dass die Besucher der Messe und anderen Veranstaltungen kaum folgen konnten. Zunächst war vorgesehen, die Apsis mit einem Mosaik

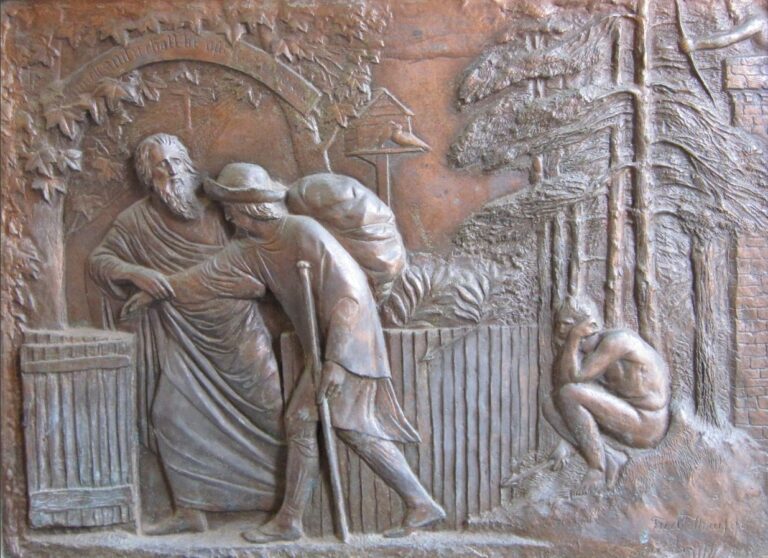

Frederick Thrupp (1812-1895): Türschmuck der Bunyan-Meeting-Church in Bedford (1876)

Frederick Thrupp (1812-1895) war ein erfolgreicher Bildhauer aus London, der sich auch in Italien aufgehalten hatte. 1860 schuf er eine Statue des Predigers und Schriftstellers John Bunyan, und 1868, zusammen mit Peter Rothwell, eine Zweiflügeltür aus Bronze mit Szenen aus Pilgrim’s Progress. Rothwell war ein britischer Metallarbeiter, über den ansonsten

Gabriel Ehinger (1652-1736): Neuausgabe der Ernestinischen Kurfürstenbibel (1686)

1686 erschien im Nürnberger Verlag Johann Andreas Endters Söhne eine neue Bibelausgabe, die „Ernestinischen Kurfürstenbibel“ (oder Weimarer Bibel), die dem Herzog Friedrich zu Sachsen-Weimar, Jülich, Cleve und Berg gewidmet ist. Dem 21. Kapitel der Apokalypse ist zwar kein neues Himmlisches Jerusalem beigegeben, aber den Episteln des Paulus ist, gemeinsam mit

Natale Bonifacio (1537/1538-1592): Kupferstich „Delle allusioni, imprese, et emblemi“ (1588)

Das 16. Jahrhundert war eine Hochzeit jeglicher Embleme. Das hiesige Beispiel findet sich im dritten Band auf Seite 159 eines umfangreichen Kompendiums. Sein Titel lautet „Delle allusioni, imprese, et emblemi“ (Über Anspielungen, Wahlsprüche und Emblematik“). Es handelt sich um die zentrale katholische Emblematik, in der verschlüsselt pontifikale Machtansprüche ins Bild

Nikolaus Bette (geb. 1934): Altar von St. Georg in Bad Fredeburg (1990)

Die römisch-katholische Kirche St. Georg in Bad Fredeburg (Sauerland) wurde 1932 durch den Architekten Wibbe aus Hamm errichtet. Ab 1981 erfolgte unter Pfarrer Winfried Schwingenheuer (1936-2015) die neue Ausgestaltung des Chorraumes mit dem Ziel, einen „erzählenden Kirchenraum“ zu schaffen. Im Ergebnis wurde es nicht nur ein erzählender, sondern auch ein

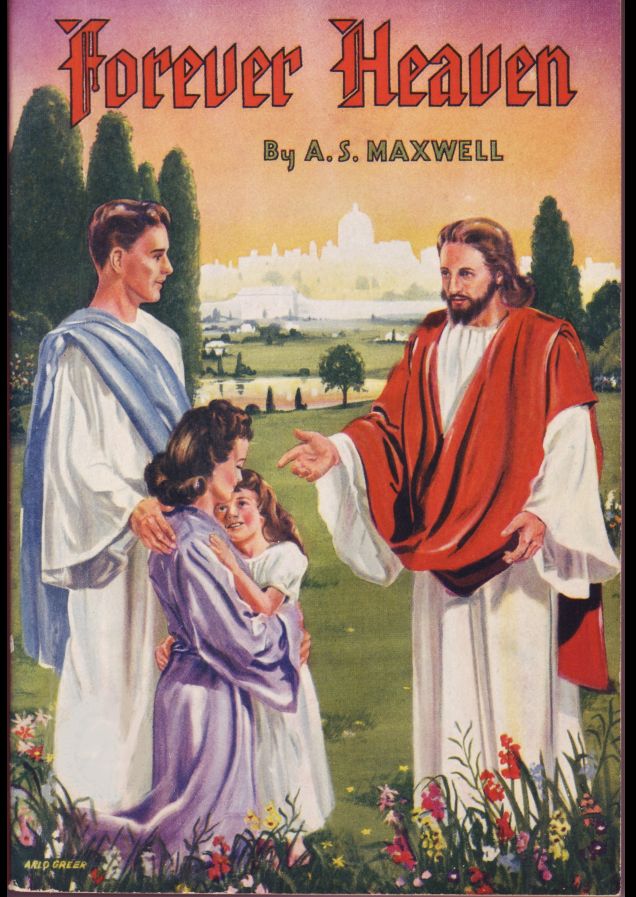

Arlo Greer und Paul Remmey (1903-1958): „Forever Heaven“ (1948)

Zu sehen ist das Himmlische Jerusalem des Covers der kleinen, aber zu ihrer Zeit erfolgreichen Schrift „Forever Heaven“, die Arthur S. Maxwell (1896-1970) im Jahr 1948 herausbrachte. Es ist eine signierte Arbeit von Arlo Greer, der in den 1940er und

Rodgauer Jerusalemstele (1998)

1998 wurde in der Dombauhütte Mainz unter Domdekan Heinz Heckwolf von seinen Meisterschülern eine Jerusalemstele angefertigt. Die beteiligten Namen sind, angeblich in Anlehnung an die mittelalterliche Praxis der Dombauhütten, bewusst nicht genannt – eine ungewöhnliche, sympathische Entscheidung einer kirchlichen Einrichtung.

Annette Jacob: Jerusalemsleuchter der Klosterkirche Drübeck (2006)

Das Benediktinerkloster Drübeck bei Wernigerode im Harz (Sachsen-Anhalt) ist Eigentum der Evangelischen Kirche Mitteldeutschlands, die entscheidet, was die Baulichkeiten und die Gestaltung der Klosteranlage angeht. Anfang des 21. Jahrhunderts war der Leiter des Klosters sehr am Thema Himmlisches Jerusalem interessiert

Hieronymus Wierix (1553-1619): Flugblatt (um 1610), Kopien von Anthuenis Claeissens (um 1610) und in Andahuaylillas (1626)

Hieronymus Wierix (1553-1619) war um 1610 einer der innovativsten Kupferstecher seiner Zeit. Vor allem schaffte er es, altbekannte Themen in neuen Sichtweisen darzustellen. So auch beim Himmlischen Jerusalem, welches hier als Adelspalast präsentiert wird. Dieser Palast, wahrscheinlich ein Wasserschloss, wird

Zweifaches Neues Jerusalem: S. Prassede in Rom (um 820)

In Santa Prassede ist das Himmlische Jerusalem nicht nur seitlich in der Apsis als Stadtvedute dargestellt, sondern im oberen Teil des Triumphbogens noch ein weiteres Mal. Durch die klare Darstellung und Proportion kann man die Szenerie auch vom 13 Meter

John Frederick C. Michell (1933-2009): „Die himmlische Stadt“ (um 2000)

John Frederick C. Michell (1933-2009) war und ist eine Kultfigur einst in der Hippiebewegung und bis zu seinem Tode in esoterischen Kreisen im Umfeld des New Age. Michells Ruhm gründet auf seinem Erfolgsroman „The View over Atlantis“, der 1969 erschienen

Über mich

Dr. Claus Bernet

Um etwa 1990 begann ich, mich mit dem Thema Jerusalem zu beschäftigen. Die Stadt habe ich mehrfach bereist und Bücher zu diesem Thema verfasst; erwähnen sollte man vielleicht die Reihe „Meisterwerke des Himmlischen Jerusalem“, den Band „Perlen des Neuen Jerusalem“ und meine Dissertation „Gebaute Apokalypse“. Zahlreiche Aufsätze erschienen immer wieder in Fachzeitschriften (Das Münster, Textilkunst International, Zeitschrift für Sepulkralkultur, u.v. a.). Mit meiner wissenschaftlichen Dokumentation von Jerusalems-Kunstwerken konnten bereits Ausstellungen und Museumskataloge unterstützt sowie Gemeinden bei der Anschaffung von geeigneten Kunstwerken beraten werden. Regelmäßig gebe ich auch Bildvorträge zu diesem Thema. Grundlage der Publikationen und der Bildvorträge sind meine fotografische Sammlung von inzwischen 6.000 Aufnahmen von Glasfenstern, Fresken, Mosaiken und anderen Kunstwerken.