LETZTER BEITRAG

David Hetland (1947-2006): Kapelle des Riverview Place in Fargo (1987)

Riverview Place in Fargo (Nort Dakota), zu dem auch eine Kapelle für die Seniorenwohnanlage gehört, wurde von den Presentation Sisters gegründet. Die Einrichtung wurde zur Bereitstellung von Wohnraum und Pflege entwickelt und verfügt über eine

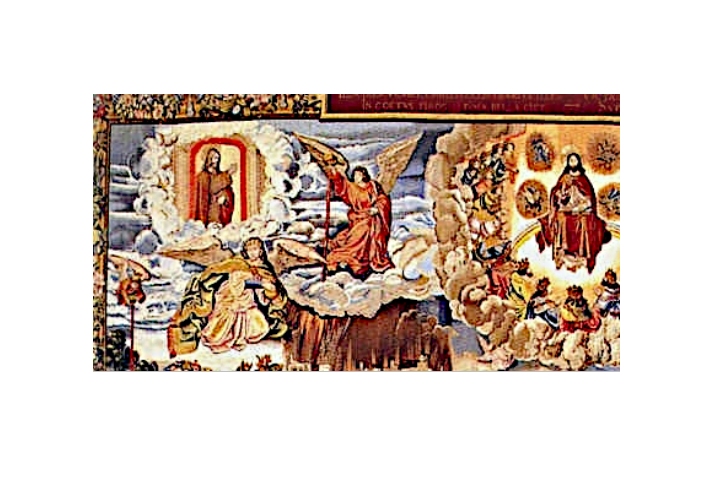

Willem de Pannemaker: Brüsseler Wandteppiche (um 1550)

„La meretriz y su castigo/Las bodas del Cordero“, „Die Hure (Babylon) und ihre Strafe/Die Hochzeit des Lammes, ist eine Tapisserie aus Gold, Seide und Baumwolle. Sie stammt aus der Brüsseler Werkstatt von Willem de Pannemaker, der von 1535 bis 1581 aktiv war, und wurde nach einem Apokalypsezyklus des Malers Bernard

Helmuth Uhrig (1906-1979) und Marie-Luise Frey-Jansen: Antependium aus Kelsterbach (1975) u.a.

In Kelsterbach bei Frankfurt am Main besitzt die evangelisch-lutherische St. Martinsgemeinde nicht nur eine bedeutende Orgel, sondern auch ein in Farbe und Form zurückhaltendes, grau gefärbtes Antependium. Diese Textilarbeit wurde im Jahr 1975 nach einem Entwurf von Helmuth Uhrig (1906-1979), der damals für die Evangelische Kirche in Hessen kirchlicher Kunstberater

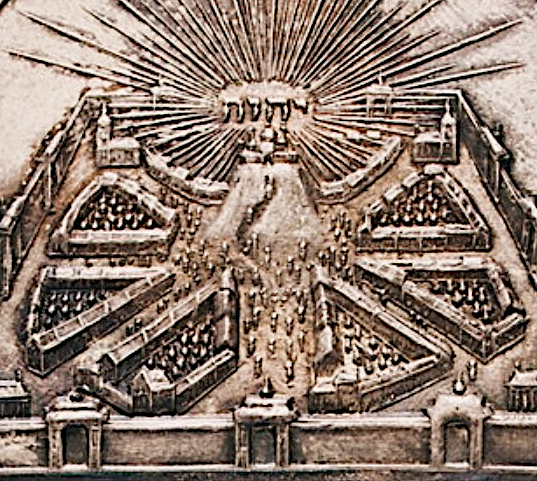

Christian Wermuth (1661-1739): Jubiläums-Medaille (1717)

Im Himmlischen Jerusalem gibt es zwar reichlich Gold, aber vermutlich kein Geld mehr, von daher sind Medaillen oder gar Münzen mit dem Motiv des Himmlischen Jerusalem recht selten. Eine dieser seltenen Ausnahmen wurde 1717 nach einem Entwurf des Gothaer Medailleurs Christian Wermuth (1661-1739) aus dem Jahr 1706 geprägt. Es handelt

Hildegard Bienen (1925-1990): Kreuzwegstation aus St. Barbara in Oberhausen (1979)

Kreuzwegstationen finden sich in vielen römisch-katholischen Kirchen. Das Himmlische Jerusalem spielt dabei meist keine Rolle, da die Himmelsstadt erst nach dem Leben Jesu am Ende der Zeit in Erscheinung treten soll. Anders ist dies bei einem Kreuzweg in der katholischen Kirche St. Barbara in Oberhausen-Königshardt im nördlichen Ruhrgebiet. Rechteckige Bronzeplatten,

Vittorio Buset (geb. 1942): Ausstellungsbeitrag „Artisti per un Millennio“ (1999)

1999 und im Millenniumsjahr 2000 fand die Ausstellung „Artisti per un Millennio“ („Künstler für ein Jahrtausend“) statt. Sie wurde erst in der römisch-katholischen Basilika Palladiana in Vicenza, dann in der Kirche S. Martino in Este und schließlich in der Villa Saccomani in Pasiano gezeigt, alles Orte in Norditalien. Zu sehen

R. P. Doudan: „Pèlerinage a la Jèrusalem Celeste“ (um 1820)

In katholischen Regionen waren einfache und preiswerte Andachtsbilder im 19. Jahrhundert mehr und mehr beliebt, es gab sie vor allem in Italien und Frankreich an Wallfahrtsorten wie Lourdes, Loreto, Padua, Assisi. In bürgerlichen Wohnungen zierten sie dann die Wohnzimmer, waren Teil graphischer Sammlungen oder wurden in Privatkapellen aufgehängt. Damit hatten

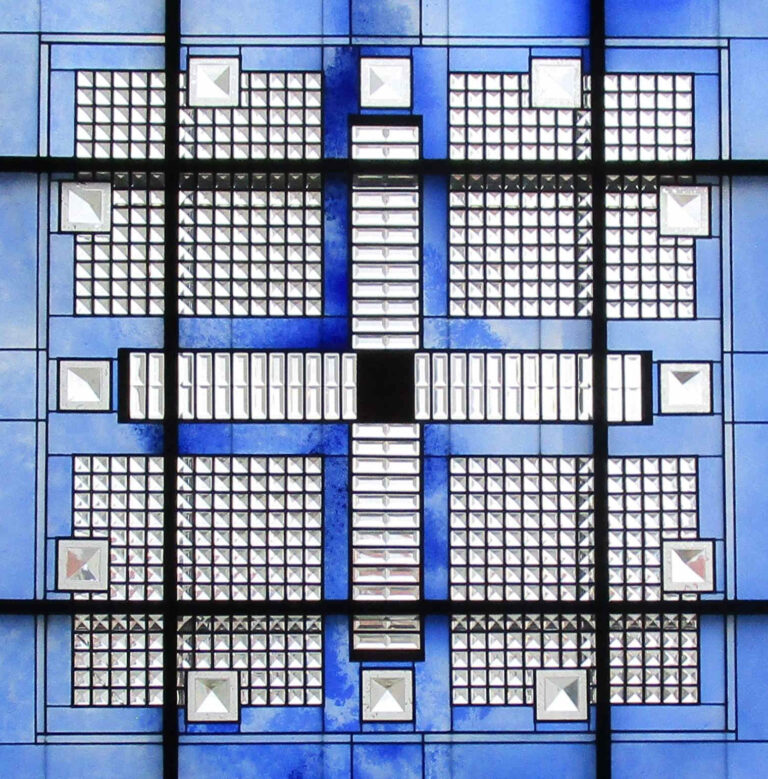

Graham Jones (geb. 1958): Regensburger Glaswand in der Herz-Marien-Kirche (1995)

Die große Glaswand im nördlichen Seitenschiff der römisch-katholischen Herz-Marien-Kirche in Regensburg (Oberpfalz) sollte nach dem Willen des Architekten, Helmut Wernhard, einen ganz besonderen Akzent in der Kirche setzen: eine Darstellung des Himmlischen Jerusalem. Leider mussten die eingebauten Glassteine bereits 1969 ersetzt werden und auch das aus kristallförmigen Prismengläsern gestaltete Mittelfenster

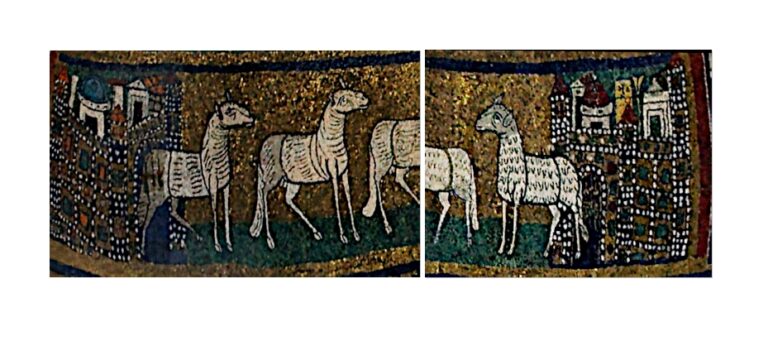

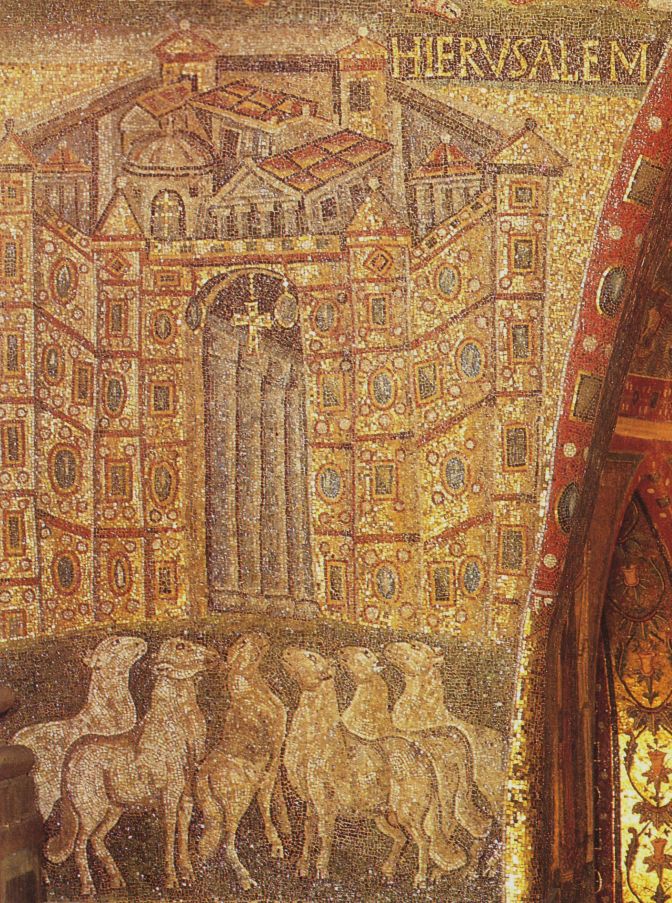

Lämmerfries: S. Cecilia in Trastevere, Rom (817-824)

Welche der beiden Stadtabbreviaturen Bethlehem und welche Jerusalem darstellt, ist, wie oft bei antiken Apsismosaiken, in der römisch-katholischen Kirche S. Cecilia in Trastevere (Rom) nicht eindeutig zu bestimmen. Beide Städte sind ausgesprochen niedrig und werden teilweise von den Lämmern überragt, die direkt aus den Stadttoren heraustreten und sich zu einem

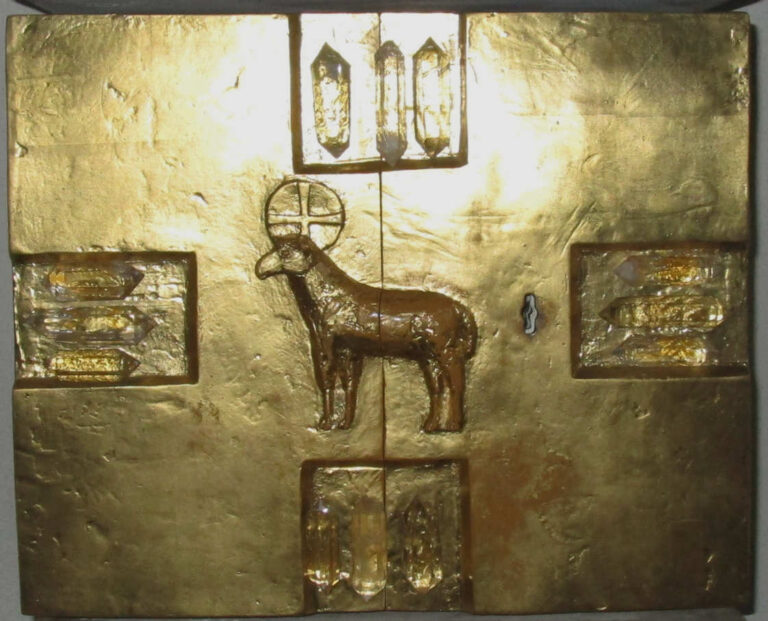

Wilhelm Breitsameter (geb. 1935): Tabernakel aus St. Rita in München (1987)

Der Tabernakel aus der römisch-katholischen Kirche St. Rita in München stammt von Wilhelm Breitsameter, einem Bildhauer aus Freising, dort 1935 geboren. Dieser war in der Kirche bereits zuvor mit Kreuzwegstationen und auch Einrichtungsgegenständen beauftragt worden. Breitsameter fertigte das neue Kunstwerk aus Anlass der Weihe der Kirche am 11. Oktober 1987

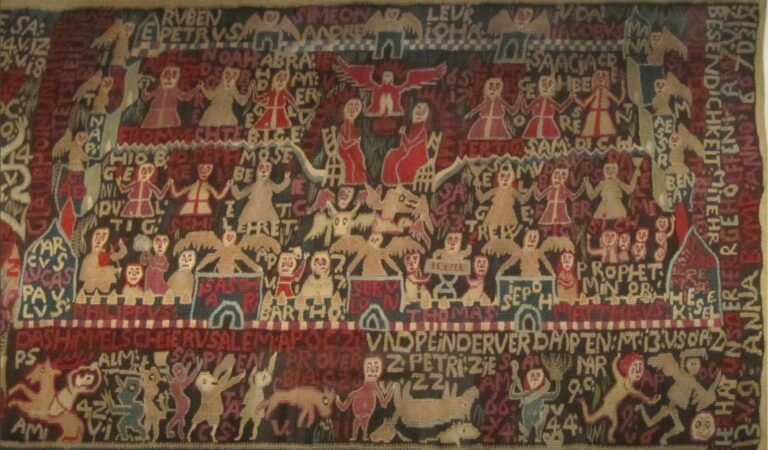

Anna Bump (geb. 1644): Wandteppich (1667)

Im Jahr 1667 fertigte Anna Bump im Alter von 23 Jahren zum 150. Jahrestag der Reformation einen insgesamt 350 x Mal 55 Zentimeter großen Wandteppich an. Er zeigt die Heilsgeschichte in vier Feldern und als deren Abschluss rechts in einem fünften Feld das Neue Jerusalem. Die Stadt präsentiert sich mit

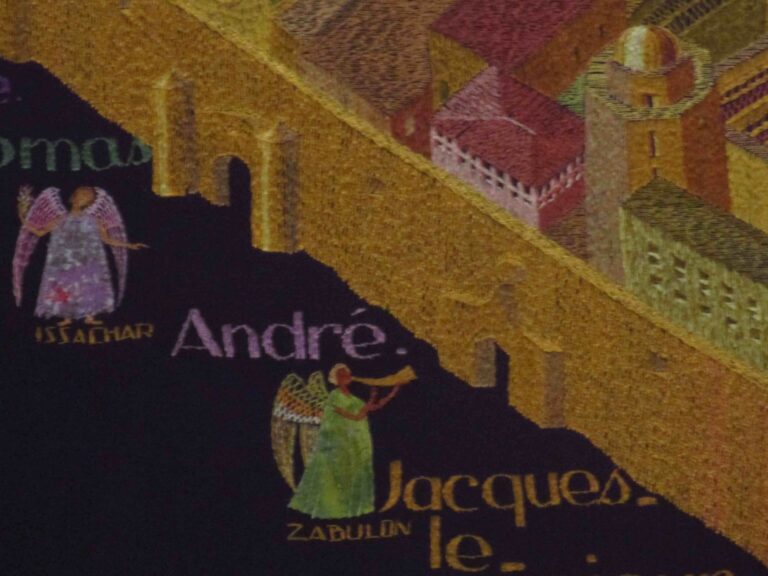

Wandteppich von Simone Lorimy-Delarozière (1905-1987) aus der Abtei Saint-Victor in Marseille (1974)

Die frühmittelalterliche Abtei Saint-Victor in Marseille (Provence) ist im Besitz eines Wandteppichs, der nach einem Entwurf von Simone Lorimy-Delarozière (1905-1987) gefertigt wurde. Simone Lorimy stammte aus Marokko, das 1905 noch zu Frankreich gehörte. Sie brachte sich Malen und Zeichnen autodidaktisch bei, bis sie zu einem Stipendium an die Académie Julian

Bernardo Bitti (1548-1610): Maria Immaculata-Darstellung (1583-1600)

Der Malermeister Bernardo Bitti (1548-1610) stammte ursprünglich aus Camerino (Italien). 1575 setzte er nach Südamerika über, um, wie er äußerte, „durch Kunst zu evangelisieren“. Mit diesem gewagten Anspruch wurde er im peruanischen Cusco, einem damaligen Zentrum der Malkunst, schließlich Jesuitenpater. Bitti wurde ein typischer Vertreter der Cusco-Malschule und ist in

Bibelfliese aus Harlingen (um 1880)

Jede historische Fliese hat selbst eine eigene Geschichte: Von ihrer Entstehung im 18.-19. Jahrhundert bis zu ihrem heutigen Besitzer. Manche Spuren hat diese Geschichte auf der Oberfläche der Fliese hinterlassen. Die quadratischen blauen Kostbarkeiten wurden nach Vorlagen alter Meister von niederländischen Handwerkern gestaltet und waren weit mehr als kostbare Schmuckstücke.

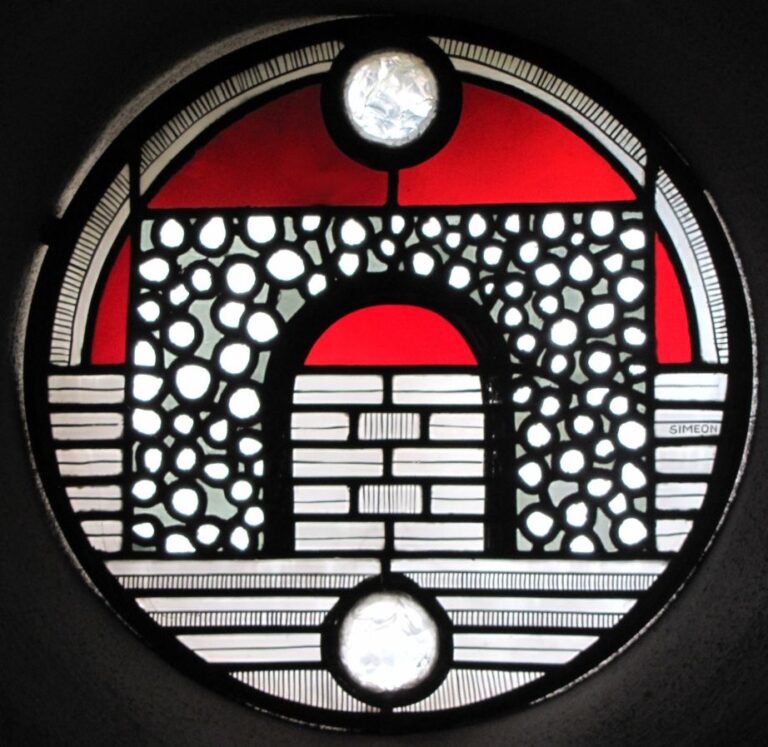

Franz Pauli (1927-1970): Fensterzyklus von St. Chrysanthus und Daria in Bad Münstereifel (1967)

Das Himmlische Jerusalem in der römisch-katholischen Kirche St. Chrysanthus und Daria in Bad Münstereifel (Eifel) ist durch zwölf Rundfenster repräsentiert. Man findet sie in der romanischen Krypta der Kirche, wo sie 1967 durch den bekannten Kölner Glaskünstler Franz Pauli (1927-1970) eingebaut wurden, nachdem sie in der Glaswerkstatt Oidtmann in Linnich

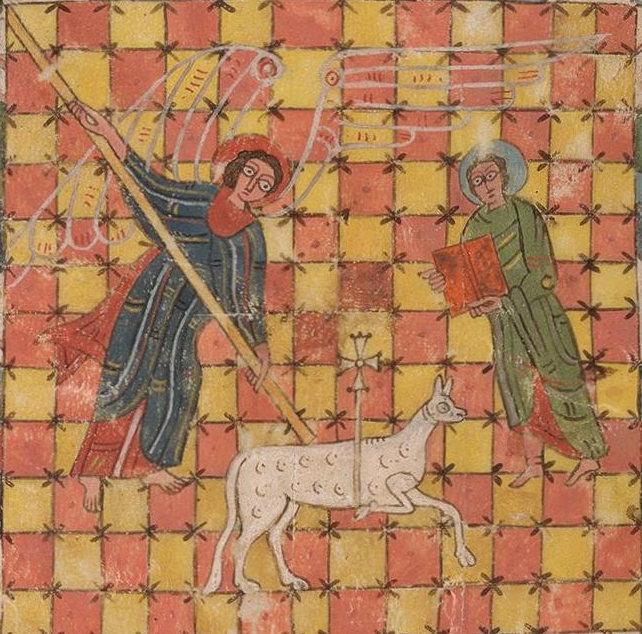

Morgan-Beatus (um 950) und Urgell-Beatus (um 975)

Der Morgan-Beatus ist weltweit die älteste erhaltene Beatus-Handschrift. Sie wird heute als Codex MS 644 in der New Yorker Morgan Library aufbewahrt. Das Himmlische Jerusalem ist in dem Werk zunächst auf fol. 222v zu sehen.In einem umfangreichen Kolophon auf fol. 293 nennt der Schreiber Magius (Maius) seinen Namen in einem

Clemens Hillebrand (geb. 1955): St. Kastor zu Koblenz (1990)

Die im Kern romanische Kirche St. Kastor in der Nähe des Deutschen Ecks, am Zusammenfluss von Rhein und Mosel, wurde 1944 zerstört, wobei auch die alten Innenmalereien verloren gingen. Seitdem blieben die meisten Wände des Kircheninneren weiß. Ende der 1980er

Ebstorfer Weltkarte, mit und ohne Gesicht (um 1300)

Nach mittelalterlicher Vorstellung war das historische Jerusalem in Palästina nicht nur der Mittelpunkt der damals bekannten Welt, sondern auch des zukünftigen Neuen Jerusalem. Dieses ist bereits auf dieser Karte in der Mitte angedeutet: Im Zentrum steigt Christus aus einem Sarg,

Nicholas Roerich (1874-1947): Gemälde „Engelsschatz“ (1905)

Im frühen zwanzigsten Jahrhundert erscheinen in den Werken des russischen Malers Nicholas Roerich (1874-1947) symbolische Bilder der himmlischen Stadt. Am bekanntesten war sicherlich die Wandmalerei „Königin des Himmels“, ein Fresko mit Himmelsarchitektur über den Apsisfenstern in der Kirche des Heiligen

Pierre Cuypers (1827-1921): Onze Lieve Vrouwe Munsterkerk in Roermond (1899)

Auch in den Niederlanden gab und gibt es selbstverständlich Jerusalemsleuchter. Ein besonders prachtvolles Exemplar, angelehnt an den mittelalterlichen Barbarossaleuchter im nahe gelegenen Aachen, hat sich in der zentralen Vierung unter der Kuppel der römisch-katholischen Onze Lieve Vrouwe Munsterkerk erhalten. Diese

Virginio Vespignani (1808-1882): Rekonstruktion in der Basilika di S. Giovanni in Laterano in Rom (um 1886)

1291 wurde von Jacopo Torriti und Jacopo da Camerino das Mosaik der Kirche San Giovanni im Lateran ergänzt und fertiggestellt, wie es die Signierung des Mosaiks berichtet. Dies geschah auf Wunsch von Papst Nicolaus IV., welcher, wie viele seiner Zeit,

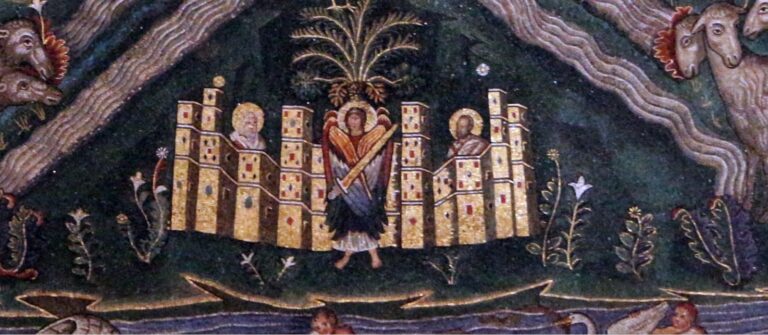

Apsismosaik aus S. Maria Maggiore in Rom (um 450) und Kopien

Auf spätantiken Mosaiken bildete sich bald ein Darstellungstyp heraus, der in den neu erbauten Kirchen Jerusalem wie auch Bethlehem als kleine Städte zeigt. Jerusalem findet sich meist an der linken Zwickelzone des Triumphbogens der Apsis, vgl. etwa S. Lorenzo in

Über mich

Dr. Claus Bernet

Um etwa 1990 begann ich, mich mit dem Thema Jerusalem zu beschäftigen. Die Stadt habe ich mehrfach bereist und Bücher zu diesem Thema verfasst; erwähnen sollte man vielleicht die Reihe „Meisterwerke des Himmlischen Jerusalem“, den Band „Perlen des Neuen Jerusalem“ und meine Dissertation „Gebaute Apokalypse“. Zahlreiche Aufsätze erschienen immer wieder in Fachzeitschriften (Das Münster, Textilkunst International, Zeitschrift für Sepulkralkultur, u.v. a.). Mit meiner wissenschaftlichen Dokumentation von Jerusalems-Kunstwerken konnten bereits Ausstellungen und Museumskataloge unterstützt sowie Gemeinden bei der Anschaffung von geeigneten Kunstwerken beraten werden. Regelmäßig gebe ich auch Bildvorträge zu diesem Thema. Grundlage der Publikationen und der Bildvorträge sind meine fotografische Sammlung von inzwischen 6.000 Aufnahmen von Glasfenstern, Fresken, Mosaiken und anderen Kunstwerken.