LETZTER BEITRAG

David Hetland (1947-2006): Kapelle des Riverview Place in Fargo (1987)

Riverview Place in Fargo (Nort Dakota), zu dem auch eine Kapelle für die Seniorenwohnanlage gehört, wurde von den Presentation Sisters gegründet. Die Einrichtung wurde zur Bereitstellung von Wohnraum und Pflege entwickelt und verfügt über eine

Harcourt Medhurst Doyle (1913-2001): Fenster der Kathedrale zu Chester (1949)

Auch in England gab es nach den Zerstörungen während des Zweiten Weltkriegs durch Luftangriffe Bedarf an neuen Glasfenstern. Die anglo-normannische Architektur der Kathedrale von Chester (Grafschaft Cheshire) ist gotisch überformt, und aus welcher Zeit die zerstörten Fenster stammten und was sie einst zeigten, ist leider nicht dokumentiert, da man sich

Katharina Sitnikov-Peters: Herz-Jesu-Ikone von Visbek und Kirche zum Hl. Schutzengel in Essen-Frillendorf (um 1989)

Die Herz-Jesu-Ikone in der römisch-katholischen Kapelle zu Visbek im Oldenburger Münsterland ersetzt eine ältere Arbeit von Willi Witte, die als nicht mehr zeitgemäß empfunden und „entsorgt“ wurde (Dokumentationsfoto erhalten). Das neue Werk befindet sich in einer steinernen Stele hinter dem Altar auf gut drei Metern Höhe, tief eingearbeitet und hinter

Harry MacLean (1908-1994): Fenster der Friedenskirche in Hamburg-Eilbek (1960)

Der Heidelberger Maler Harry MacLean (1908-1994) entwarf 1960 die Kirchenfenster für die Friedenskirche in Eilbek, einem Stadtteil von Hamburg. Der Bau, der 1943 durch Luftangriffe zur Ruine wurde, war bislang nur mit billigem Industrieglas ausgestattet. Die Chorfenster sollten, passend zum Namen der Kirche, das Thema Frieden aufgreifen, war eine Vorgabe

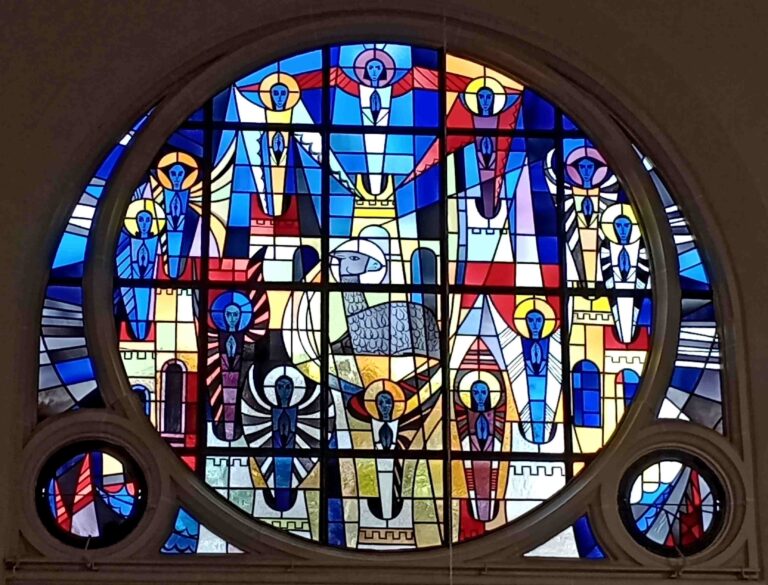

William-Morris-Studio: Fensterrose aus der Kathedrale St Davids in Pembrokeshire (um 1955)

Um das Jahr 1955 wurde dieses Himmlische Jerusalem in die normannische St Davids-Kathedrale in der walisischen Grafschaft Pembrokeshire eingebaut. Es ist ein Detail eines mittelalterlichen Rosettenfensters an der Westseite des Langhauses der Kirche, der im 14. Jahrhundert ihre heutige Gestalt gegeben wurde. Die Buntglassteine wurden von dem William-Morris-Studio gesetzt, das

Heinz Lilienthal (1927-2006): Fenster der ehemaligen Philippuskirche in Gröpelingen (1966)

Der Lesumer Glasmaler Heinz Lilienthal (1927-2006) hat über einen langen Zeitraum das Himmlische Jerusalem immer mal wieder auf norddeutsche Kirchenfenster gebracht und dabei seine eigene Sprache gefunden. Die Arbeiten sind malerisch in weichen Formen ausgeführt, auffällig sind die dunklen braunen Farbtöne der Himmelsstadt und die häufige Verwendung von Türkis. Darüber

Jakob Schwarzkopf (1926-2001): Glasfenster in St. Mariä Geburt in Noithausen (1956)

In Noithausen, einem nördlichen Ortsteil von Grevenbroich, steht die römisch-katholische Kirche St. Mariä Geburt aus dem Jahr 1930. Wie fast überall im Rheinland haben die Umfassungsmauern der Kirche die Fliegerangriffe des Zweiten Weltkriegs überstanden, jedoch gingen alle Glasfenster verloren. Zum Teil weiß man nicht einmal, was darauf dargestellt war, oder

Jan Micker (1600-1664): Gemälde „Der Breite und Schmale Weg“ (um 1640) sowie Varianten (um 1640, 1650-1700)

Während der Nadere Reformatie, der zweiten Reformation in den Niederlanden von etwa 1600 bis 1750, suchten Theologen wie Willem Teellinck (1579-1629), Gisbertus Voetius (1589-1676) oder Wilhelmus à Brakel (1635-1711) nach einem Sinnbild, das die Suche nach einem frommen Leben eindrücklich ins Bild setzen könnte. Keinem Motiv ist das im 17.

Erhardt Klonk (1898-1984): Buntglasfenster der Johanneskirche in Gießen (1965)

Im Jahr 1961 traf sich unter Leitung des Pfarrers Dr. Trommershausen ein Beratungskreis zum Umbau der evangelischen Johanneskirche in Gießen/Hessen. Da es zwischen dem Künstler Erhardt Klonk d. Ä. (1898-1984) aus Marburg und dem Beauftragten für die Fenster, dem Architekten Fritz Soeder, zu Unstimmigkeiten kam, wurde letzterem 1962 der Auftrag

Joachim Klos (1931-2007): Fensterband aus St. Laurentius in Plettenberg (1976)

Von 1975 bis 1976 wurde die römisch-katholische Kirche St. Laurentius in Plettenberg im Sauerland erbaut. Für die Fenstergestaltung zwischen einem Vorraum und dem Haupteingang in die Kirche zeichnete der Glasmaler Joachim Klos (1931-2007) verantwortlich. Er vollendete 1976 aus Antikglas, weißem Opalglas, Blei und Schwarzlot ein rückwärtiges Fenster, das von der

Meister von Elmelunde: Elmelunde (um 1490)

Der Elmelunde-Meister war ein Maler, der um etwa 1490 auf der dänischen Insel Møn beeindruckende Kalkmalereien hinterlassen hat. Er arbeitete im Prinzip wie der Everlövsmästaren und ist von diesem kaum zu unterscheiden. 1885 hatte man bei der Restaurierung der Kirche in Elmelunde, Møns ältester Landkirche, Fresken neu entdeckt, die offensichtlich

Erika Steinbeck: Kapellenfenster in Craheim (2000)

Erika Steinbeck, eine Malerin, Grafikerin und Glaskünstlerin aus Essen, gestaltete im Jahr 2000 ein eher traditionelles Glasfenster zum Thema „Himmlisches Jerusalem“ in der Kapelle der ökumenischen Schwestergemeinschaft „Jesu Weg“ in Craheim in Unterfranken (Ausschnitt oben). Der (erhaltene) Entwurf aus dem Jahr 1999 mit zahlreichen Bauten und Toren der Gottesstadt wurde

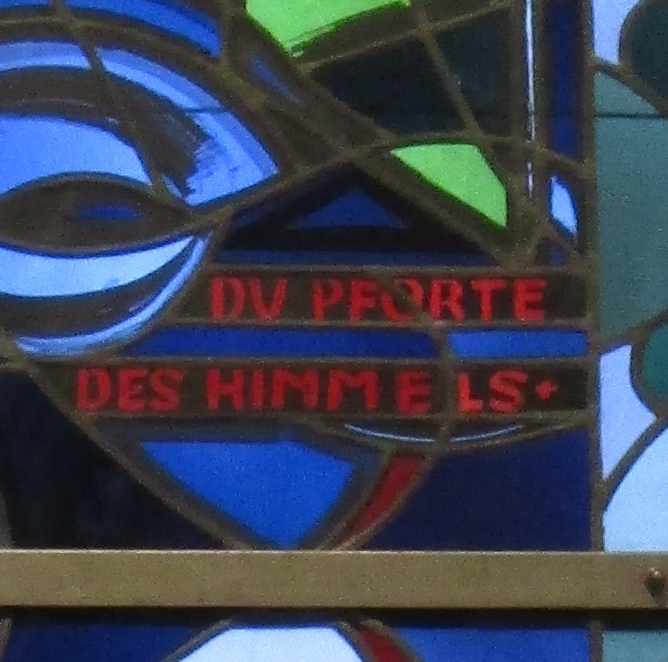

Herbert Bienhaus (1906-1960): Fenster aus Maria Königin in Lüdenscheid (1957)

In Lüdenscheid im Nordwesten des Sauerlands befindet sich die römisch-katholische Kirche Maria Königin. Auf ihren Buntglasfenstern sind unter anderem auch Symbole aus der Lauretanischen Litanei dargestellt, auf einem Fenster aneinander gereiht von rechts nach links die geheimnisvolle Rose, das Goldene Haus und die Pforte des Himmels. Letztere steht pars pro

Hanns Joachim Klug (1928-2013): Altargemälde aus der Kirche Heiliger Schutzengel, Hambühren (1987)

Hanns Joachim Klug (1928-2013) hat im Laufe seines Schaffens über 140 Kirchen künstlerisch ausgestattet, mit einem Stil zwischen Neoromanik und surrealistischen Anklängen. Nach dem Zweiten Weltkrieg erwog er Priester zu werden, entschloss sich dann aber zu einem Kunststudium an seinem Geburtsort Hannover. Anschließend arbeitete Klug als freischaffender Maler hauptsächlich für

Ingrid Oldenstädt u.a.: Fünf Antependien aus dem Verdener Dom (2007)

Im evangelisch-lutherischen Dom zu Verden (Niedersachsen) werden im Lauf des Kirchenjahres verschiedene Antependien vor den mittelalterlichen Altar, vor das Lesepult und vor die Kanzel gehängt. Eine dieser Antependien-Serien hat das Himmlische Jerusalem zum Thema. Das Altar-Antependium besteht aus drei Teilen. Zu sehen sind darauf drei offene Tore der Stadt. Der

Albert Helmut (1916-2014): Buntglasfenster der Herz-Jesu-Kirche in Frohnhofen (1982)

Die römisch-katholische Kapelle Herz-Jesu in Frohnhofen im Kreis Aschaffenburg (Unterfranken) besitzt elf schmale, rechteckige Buntglasfenster. Diese hat der ansonsten weniger bekannte Kunstmaler Albert Helmuth in enger Zusammenarbeit mit der Gemeinde entworfen. Eingebaut wurden sie dann im Jahr 1982 durch die Firma Schurk aus Aschaffenburg. Ziel und Vorgabe war, sich den

Weltgerichtsikone aus Zhovkva (um 1550)

In der Mitte des 16. Jahrhunderts entstand in Zhovkva (Schowkwa) in der Region von Lemberg eine Ikone des Weltgerichts. Die Malerei in Tempera hat heute eine Gesamtgröße von 233 x 48 Zentimetern. Ursprünglich war die Ikonentafel selbstverständlich größer, doch nur

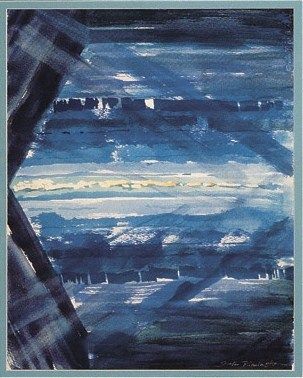

Greta Rimington (1933-2013): Gemälde „Det nye Jerusalem“ (1996)

Das Aquarell- und Wasserfarbenbild „Det nye Jerusalem“ entstand in Vestby (Norwegen), der einstigen Heimat von Greta Rimington, die 1933 in Pretoria (heute Südafrika) als Tochter eines Engländers und einer Norwegerin geboren wurde und die britische Staatsbürgerschaft hatte. Rimington hat von

„Leyter zu der Himmelspfort“ (1630)

Bei dem Drucker Simon Halbmayer in Nürnberg erschien im Jahr 1630 ein großformatiges Flugblatt, auf dem der Drucker und das Datum unten verzeichnet ist. Es hat den etwas sonderbaren, sperrigen Titel: „Zehnsproessig gbawt von Gottes Wort Die Leyter zu der

Renée Leclerc (1954-2020): Apokalypsezyklus (um 1980)

Um das Jahr 1980 zeichnete Renée Leclerc (1954-2020) eine kleine Serie zur Apokalypse. Wie in solchen Serien üblich zeigt das letzte Bild das Erscheinen des Himmlischen Jerusalem. Der Betrachter blickt direkt auf eine der Ecken, an denen zwei der vier

Jean Claude Moussey (1946-2019): Collage „Jérusalem celeste“ (1999)

„Jérusalem celeste“ ist eine Collage der Größe 114 x 78 Zentimeter und stammt von Jean Claude Moussey (1946-2019), einem hauptsächlich auf Keramik und Aquarelle spezialisierten Maler und Musiker aus Lyon. In seiner Heimat ist der Künstler mit 69 Jahren 2019

Uncle HooRay: Giclée-Verfahren „Looking toward Heaven“, „New Jerusalem“ und „New Jerusalem 2“ (um 1997)

Ein US-amerikanischer Fundamentalist aus Prescott im Bundesstaat Arizona fertigt christliche Cartoons an, die vor allem Kinder und Jugendliche warnen und abschrecken sollen, natürlich vor dem Bösen. Ende des letzten Jahrtausends waren sie beliebt und öfters im Internet zu finden, heute

Über mich

Dr. Claus Bernet

Um etwa 1990 begann ich, mich mit dem Thema Jerusalem zu beschäftigen. Die Stadt habe ich mehrfach bereist und Bücher zu diesem Thema verfasst; erwähnen sollte man vielleicht die Reihe „Meisterwerke des Himmlischen Jerusalem“, den Band „Perlen des Neuen Jerusalem“ und meine Dissertation „Gebaute Apokalypse“. Zahlreiche Aufsätze erschienen immer wieder in Fachzeitschriften (Das Münster, Textilkunst International, Zeitschrift für Sepulkralkultur, u.v. a.). Mit meiner wissenschaftlichen Dokumentation von Jerusalems-Kunstwerken konnten bereits Ausstellungen und Museumskataloge unterstützt sowie Gemeinden bei der Anschaffung von geeigneten Kunstwerken beraten werden. Regelmäßig gebe ich auch Bildvorträge zu diesem Thema. Grundlage der Publikationen und der Bildvorträge sind meine fotografische Sammlung von inzwischen 6.000 Aufnahmen von Glasfenstern, Fresken, Mosaiken und anderen Kunstwerken.