LETZTER BEITRAG

David Hetland (1947-2006): Kapelle des Riverview Place in Fargo (1987)

Riverview Place in Fargo (Nort Dakota), zu dem auch eine Kapelle für die Seniorenwohnanlage gehört, wurde von den Presentation Sisters gegründet. Die Einrichtung wurde zur Bereitstellung von Wohnraum und Pflege entwickelt und verfügt über eine

„Advent Review and Sabbath Herald“: Illustration „Herabkommen der heiligen Stadt“ (1915)

Die Zeitschrift „Advent Review and Sabbath Herald“ (ab 1978 „Adventist Review“) war und ist eines der führenden Medien der US-amerikanischen Adventisten zur Propagierung eines Neuen-Jerusalem-Bildes. Die ersten Ausgaben erschienen bereits im Juli 1849, damals noch unter dem Titel „Present Truth“. Seitdem ist hier in unterschiedlicher Form das Neue Jerusalem gerne

Anonym: Weltgericht aus Indien in Alt-Goa/Velha Goa (um 1661)

Die einstige römisch-katholische Kirche von Alt-Goa/Velha Goa (Igreja do Espírito Santo e Convento de São Francisco) liegt im westindischen Bundesstaat Goa am linken Ufer des Flusses Mandovi in Indien. Heute befindet sich in dem Bau ein archäologisches Museum.Velha Goa war früher die Hauptstadt der Kolonie Portugiesisch-Indien. Portugiesische Franziskanermönche und indische

Jerusalemsturm aus Mästerby (um 1450)

Vor allem bezüglich der Torszenen auf Weltgerichten hat Skandinavien Schönes zu bieten. Fast alle Arbeiten stammen aus dem Spätmittelalter, sie wurden kurz nach der Reformation meist überstrichen und haben sich so in einem relativ frischen Zustand gut erhalten, wohl auch, weil sie in den allermeisten Fällen bei ihrer Freilegung malerisch

Louis Vobis: Krypta-Fresken des Kollegiums Saint Bonnet (um 1420)

Die Krypta der Stiftskirche Saint-Bonnet von Saint-Bonnet-le-Château (Loire), die als Oratorium für Anne Dauphine von Auvergne diente, wurde im späten Mittelalter mit reichen Wandmalereien ausgestattet. Aufgrund stilistischer Ähnlichkeiten werden sie mit den älteren Ausmalungen in Avignon verglichen, wenngleich dort unter den wenigen erhaltenen Fresken das Himmlische Jerusalem nicht zu finden

Jerusalems-Konzeptionen nach Nikolaus von Lyra (ab 1481)

Nikolaus von Lyra (um 1270/75 – 1349) wurde in Lyra (Lyre) bei Évreux in der Normandie geboren und trat 1291 in den Franziskanerorden ein. Dort studierte er Theologie, wurde Magister und vervollkommnete sich in Paris (1308-19 und wieder seit 1326). Sein fortlaufender Kommentar zur Bibel, „Postillae perpetuae“ (geschrieben zwischen 1322

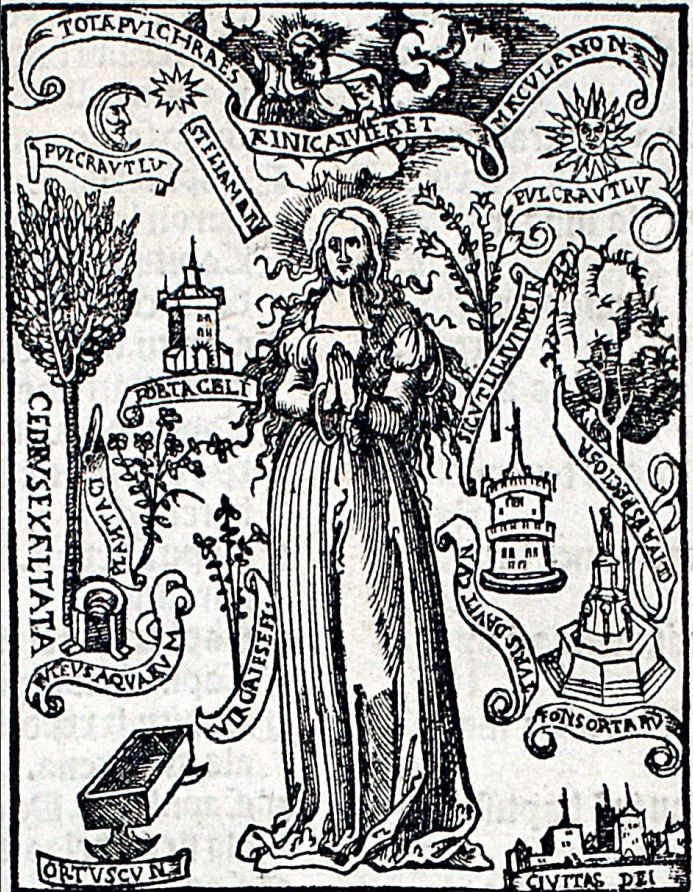

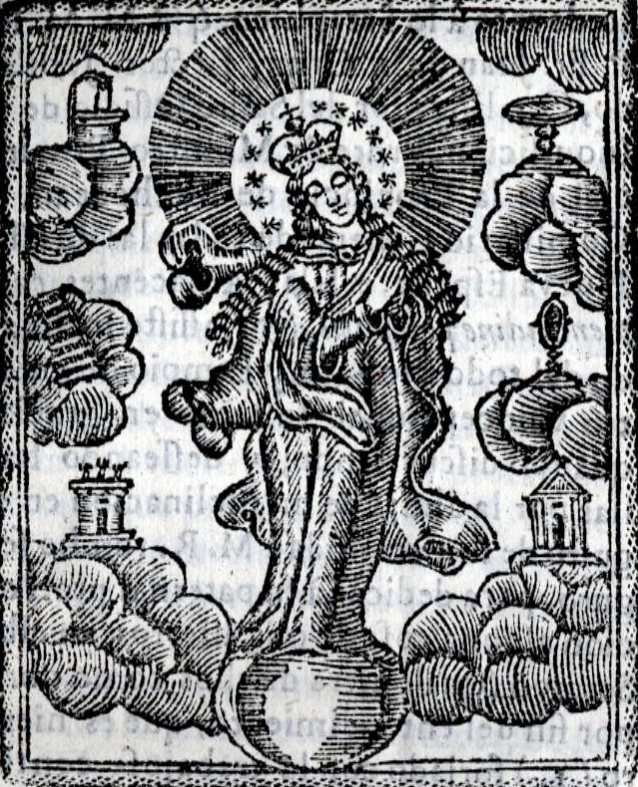

Ludolf von Sachsen: Meditaciones/Meditationen (1543)

Im Jahr 1543 wurde die Schrift „Meditaciones Vitae Christi Cartuxano“ („Betrachtungen des Lebens Christi, angestellt von einem Kartäuser“) mit einer Maria Immaculata-Darstellung der Lauretanischen Litanei ausgestattet, wie sie jetzt auch in Spanien bald äußerst beliebt werden sollten. Darauf findet man als einfache Strichzeichnungen über einem lateinischen Schriftband bereits links oben

Simon Fokke (1712-1784): John Bunyan: Pilgrim’s Progress, Ausgabe 1757

Im Jahr 1757 erschien die sechste Auflage von „Le Voyage du Chretien vers L’Eternité“ („Die Reise Christians in die Ewigkeit“). Diese Auflage wurde in Rotterdam gedruckt. Man hatte sich entschieden, diese französischsprachige Übersetzung von John Bunyans Welterfolg „Pilgrim’s Progress“ mit neuen, zeitgemäßen Kupferstichen auszustatten (ebenso die folgende fünfte Auflage von

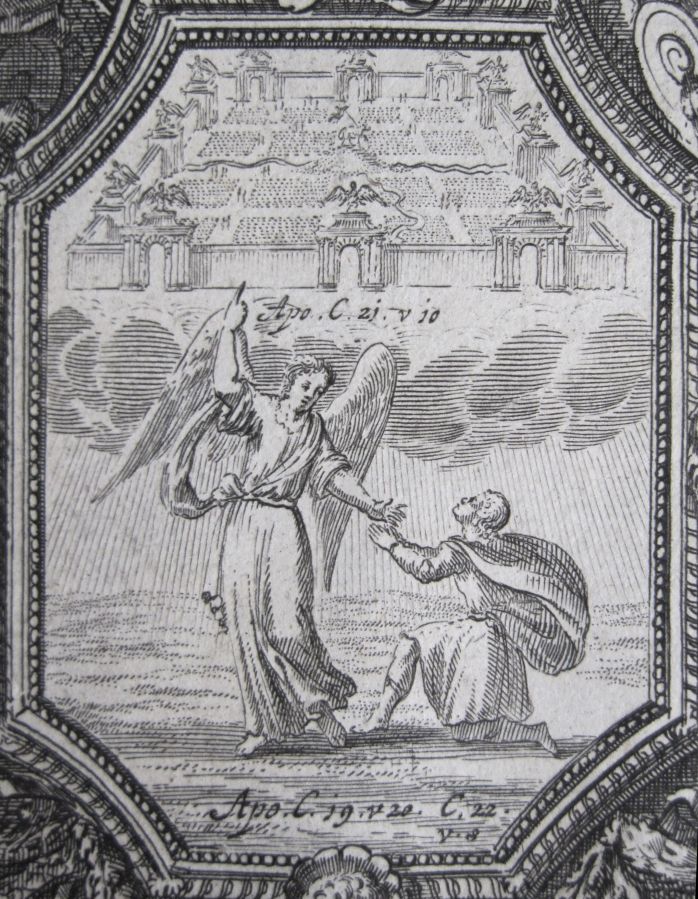

Hans Brosamer (1495-1554): Apokalypse-Illustration (1553)

Hans Brosamer (1495-1554) war ein deutscher Maler, Kupferstecher und Zeichner, der größtenteils in Nürnberg künstlerisch aktiv war. Nürnberg war damals eine europäische Kunst- und Handelsmetropole wie heute vielleicht London. In der Reichsstadt war Brosamer von Lucas Cranach dem Älteren und Albrecht Dürer beeinflusst, was sich auch bei seiner Zeichnung zur

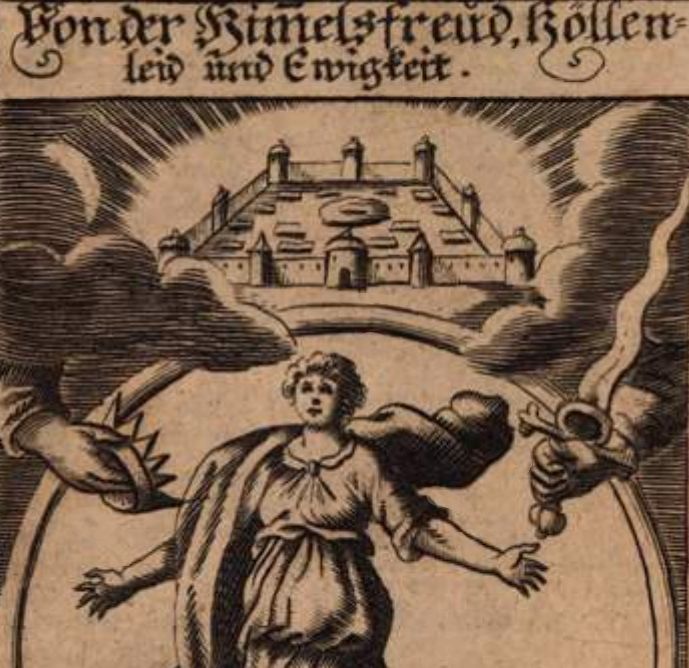

H. I. Jakob Schollenberger (1646-1689): Nürnbergisches Gesangbuch (1690)

In frühneuzeitlichen Gesangbüchern des Protestantismus finden sich mitunter originelle und unkonventionelle Darstellungen des Himmlischen Jerusalem. Dies ist auch der Fall im „Nürnbergischen Gesang-Buch“ aus dem Nachlass des evangelischen Pastors und Theologen Johannes Saubert d. J. (1638-1688) aus dem Jahr 1690. Bereits sein gleichnamiger Vater hatte eine Bibel mit Illustration des

Clementine-Bibeln (1608 und 1611)

1608 erschien im Verlagshaus Iuntas in der Republik Venedig eine Variante der sogenannten Clementine-Bibel. Es waren lateinische Bibeln, die vor allem für den Klerus vorgesehen waren. Sie hatten den vollständigen Titel „Biblia sacra, vulgatae editionis Sixti Quinti Pont. Max. iussu recognita atque edita“ und erschienen mit päpstlicher Druckerlaubnis. Ihre zahlreichen

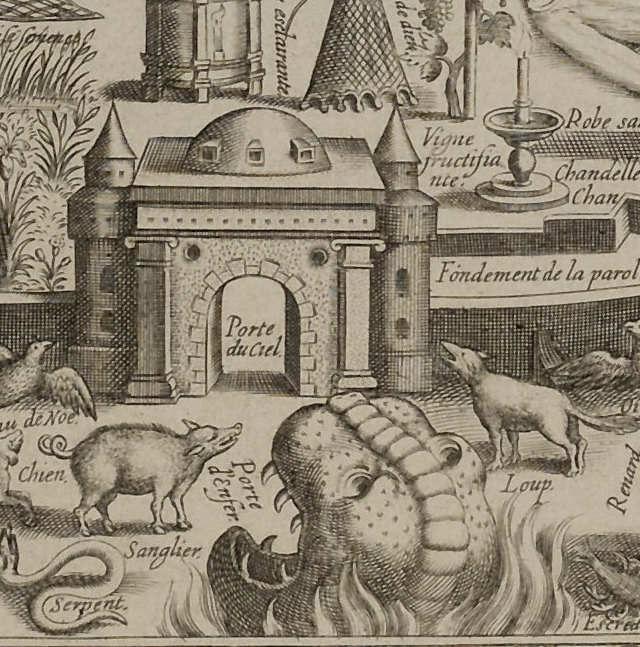

Jean Le Clerc (1586-1633), Theodor Galle (1571-1633): „Description mystique“ (1603 und 1607)

Im frühen 17. Jahrhundert, genau 1603, erschien das Motiv der Gottesstadt im Kontext der Marienfrömmigkeit in Paris auch einmal als religiöses Flugblatt der Gegenreformation, unter dem Titel: „Description mystique de l’Eglise Chrestienne Catholique“. Verantwortlich dafür war der französische Kupferstecher, Drucker und Verleger Jean Le Clerc (1586-1633). Er setzte das Himmlische

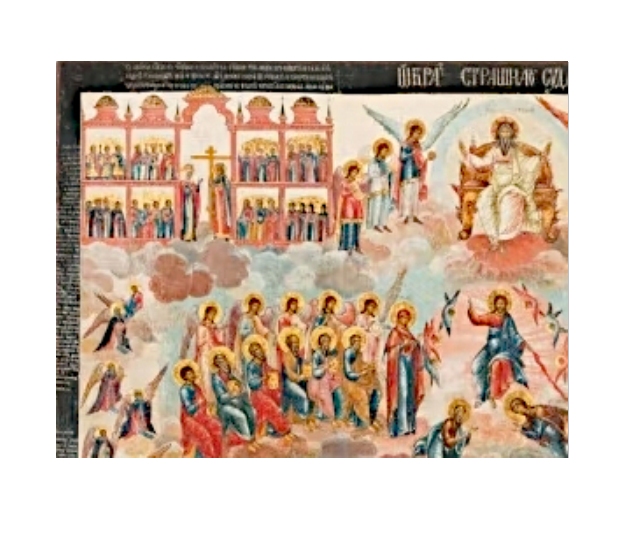

Ioan aus Pangarati: Wandfresken des Moldauklosters Sucevita (1595/96)

Rumänien ist reich an Jerusalems-Kunstwerken der Volkskunst, lange vor den Glasmalereien. Ein besonderes Meisterwerk ist die Kirche des rumänisch-orthodoxen Nonnenklosters Sucevita, welches zu den Moldauklöstern der Bukowina zählt. Es ist der Auferstehung Christi geweiht und lehnt sich in seiner baulichen Form mit Wehrtürmen und Mauern schon äußerlich an das Neue

Lucas Cranach der Jüngere (1515-1586): „Zerbster Prunkbibel“ (1541)

Das Himmlische Jerusalem der Lutherbibeln wurde über das ganze 16. Jahrhundert immer wieder in Nuancen verändert, blieb jedoch im Prinzip konstant und ist sofort als Bild dieses Typus’ zu erkennen. Unmerklich verändert wurde der Holzschnitt für eine Zerbster Bibelausgabe. Auffällig sind vor allem die leuchtenden Farben und die Goldeinlegearbeiten, hier

G. C. Stich: Katechismus (1614)

Petrus Canisius (1521-1597) war der erste deutsche Jesuit und Begründer der römisch-katholischen Katechismen, Handbücher von Unterweisungen in den Grundfragen des christlichen Glaubens nach Sicht der katholischen Kirche. Im Jahr 1614 brachte man in Augsburg, einem Zentrum der europäischen Kupferstechkunst, einen hochwertigen Bilderkatechismus heraus. Der Kupferstich mit dem Himmlischen Jerusalem (S.

Johann Ulrich Krauß (1655-1719): Biblisches Engel- und Kunstwerk (1694)

Das „Biblische Engel- u. Kunst-Werck“ belegt, dass es schon immer ein besonderes Interesse an Engeln gab, auch im 17. Jahrhundert. Drei Auflagen dieses speziellen Vorlagenbuchs konnten erscheinen, 1694, 1705 und zuletzt 1715. Die hochwertige Bildsammlung entstand in Augsburg und wurde auch dort verlegt. Sie gilt, neben der umfangreicheren „Historischen Bilderbibel“,

Tota Pulchra aus mexikanischen Druckwerken (1712, 1731, 1785)

Im Verlauf des 18. Jahrhundert erschienen in Mexiko im Umkreis der Franziskaner mehrere Publikationen, denen jeweils eine einfache, farblose Abbildung der Tota Pulchra beigegeben ist. Die Zeichnungen haben nicht allein dekorativen Zweck, sondern stehen in einem direkten Zusammenhang mit dem

Georges Gross (1908-1991): Civitas Dei aus Notre-Dame in Bar-le-Duc (1951)

Die ostfranzösische Stadt Bar-le-Duc (Département Meuse, Lothringen) besitzt in seinen römisch-katholischen Kirchen mehrere Darstellungen der Maria Immaculata. So hat Notre-Dame bereits eine Ölmalerei von 1641. Viele Jahrhunderte später wurde in dieser Kirche das Thema der Mariensymbole nach der Lauretanischen Litanei

Juan Conchillos Falcó (1641-1711): Maria Immaculata (um 1680)

Diese Himmelspforte ist ein kleiner Ausschnitt an der linken Seite einer 207 x 159 Zentimeter großen Darstellung der Maria Immaculata im Stil von Mateo Cerezo, die hier mit einer ihrer Hände auf dieses Objekt der Lauretanischen Litanei verweist. Die Architektur ist

Drei spätbarocke Arkadenjerusalems aus Russland (um 1780)

In der Frühen Neuzeit wurde auf russischen und ukrainischen Ikonen das Himmlische Jerusalem immer öfter und vor allem immer detaillierter in Form von aneinander oder übereinander gesetzten Arkaden dargestellt. Im Rokoko, der in Russland einige Jahrzehnte später als in Westeuropa

Rudolf Heltzel (1907-2005): Lauretanische Madonna aus Bad Wilsnack (um 1962)

Auch Brandenburg hat eine Maria Immaculata. Man findet sie ausgerechnet in der evangelischen Wunderblut- und Wallfahrtskirche von Bad Wilsnack (Brandenburg). Dort muss man allerdings erst einmal suchen; das Kunstwerk hat Platz gefunden im rechten Seitenschiff in einer Wandnische, die rückwärtig

Moskauer Psalter (17. Jh.)

Unter der Signatur F.98 Nr. 201 verwahrt die Russische Staatsbibliothek einen frühneuzeitlichen Psalter mit Interpretationen verschiedener Kirchenväter, gesammelt u.a. von Metropolit Nikita von Heraclius. Diese Sammlung wurde im 17. Jahrhundert abgeschlossen und in Leder gebunden. Die in dem Band befindlichen

Über mich

Dr. Claus Bernet

Um etwa 1990 begann ich, mich mit dem Thema Jerusalem zu beschäftigen. Die Stadt habe ich mehrfach bereist und Bücher zu diesem Thema verfasst; erwähnen sollte man vielleicht die Reihe „Meisterwerke des Himmlischen Jerusalem“, den Band „Perlen des Neuen Jerusalem“ und meine Dissertation „Gebaute Apokalypse“. Zahlreiche Aufsätze erschienen immer wieder in Fachzeitschriften (Das Münster, Textilkunst International, Zeitschrift für Sepulkralkultur, u.v. a.). Mit meiner wissenschaftlichen Dokumentation von Jerusalems-Kunstwerken konnten bereits Ausstellungen und Museumskataloge unterstützt sowie Gemeinden bei der Anschaffung von geeigneten Kunstwerken beraten werden. Regelmäßig gebe ich auch Bildvorträge zu diesem Thema. Grundlage der Publikationen und der Bildvorträge sind meine fotografische Sammlung von inzwischen 6.000 Aufnahmen von Glasfenstern, Fresken, Mosaiken und anderen Kunstwerken.