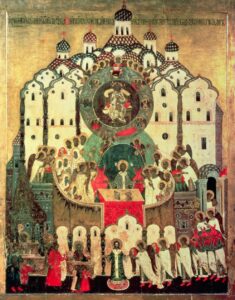

Ikone „Die Versammlung der Engel“ (16. Jh.)

Mikhail Vasilevich Nesterov: „Der Erlöser auf dem Thron“ (1905)

LETZTER BEITRAG

Ikone „Die Versammlung der Engel“ (16. Jh.)

Diese Temperamalerei auf goldenem Hintergrund hat den Titel „Die Versammlung der Engel“ und wird der russischen Schule der Ikonenmalerei zugerechnet. Sie zeigt eine Art himmlische Liturgie, bei der Engel und Heilige um Christus auf seinem

Hildegard Bienen (1925-1990): Tabernakel aus Christ-König in Mülheim an der Ruhr (1971)

Man kann sagen, dass das Himmlische Jerusalem im Schaffen von Hildegard Bienen (1925-1990) ein zentrales Motiv, vielleicht sogar das Hauptmotiv der Künstlerin gewesen war. Auch auf zwei Tabernakeln hat sie dieses Motiv eingearbeitet, zur gleichen Zeit für das Altenheim in Essen-Rüttenscheid und kurz zuvor diesen Tabernakel im Jahre 1971. Er

Josef Baron (1920-2020): Ehemalige Kirche Zur Heiligen Familie in Rhede (1965)

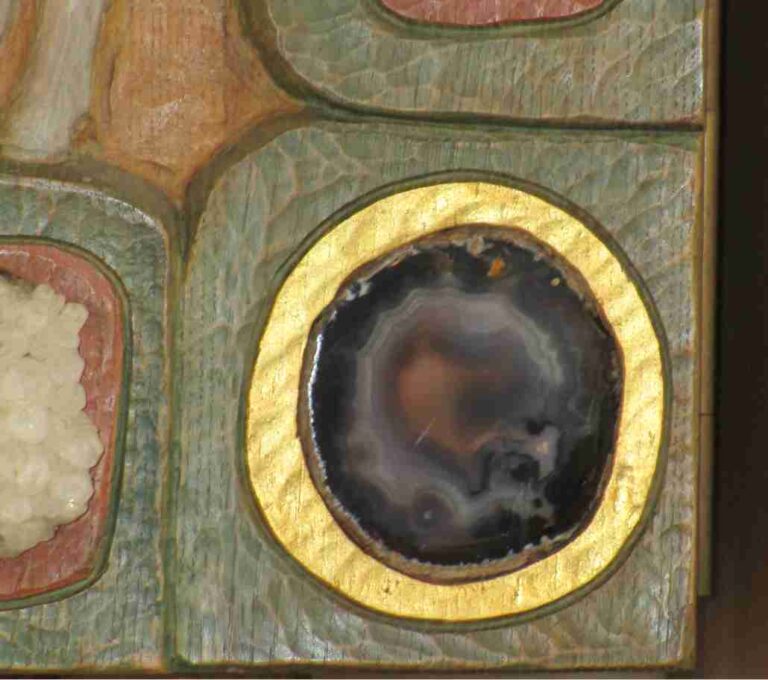

Anfang der 1960er Jahre schuf der Bildhauer Heinrich Gerhard Bücker (1922-2008) aus Vellern (ein Stadtteil von Beckum, NRW) in der römisch-katholischen Kirche „Zur Heiligen Familie“ in Rhede einen Tabernakel. Dessen blaugrüne Türe sollte ein Zelt andeuten, wie ja das Heiligtum ursprünglich in einem Zelt oder einer Hütte aufbewahrt wurde. Rund

Sepp Hürten (1928-2018): Tabernakel aus St. Adelheid in Müllekoven (um 1990)

Der Tabernakel der römisch-katholischen Kirche St. Adelheid in Müllekoven, einer Ortschaft von Troisdorf im nordrhein-westfälischen Rhein-Sieg-Kreis, fand im Chorabschluss seinen endgültigen Aufstellungsort. Dort ruht er fest auf einer ein Meter hohen Rundsäule, aus der seitlich Blätter entsprießen und den Tabernakel an zwei Seiten einfassen (ähnlich wie ein Tabernakel aus München).

Herbert Kämper (1929-2004): Tabernakel aus der Zisterzienserinnenabtei Lichtenthal (1968)

Die Nonnen der Kirche der Zisterzienserinnenabtei Lichtenthal am nördlichen Rand der Stadt Baden-Baden, eigentlich schon im Schwarzwald, widmen sich neben dem feierlichen Stundengebet auch dem religiösen Kunsthandwerk und der Erziehung, wobei sie die im Kloster befindliche Grundschule des Stadtteils Lichtenthal leiten dürfen. In der Kirche des Klosters befand sich auch

Fritz Möhler (1896-1978): Tabernakel aus St. Nikolaus in Friedrichshafen (1941)

Einer der frühesten Tabernakel Deutschlands mit einer Darstellung des Himmlischen Jerusalem ist aus dem Jahre 1941 erhalten. Einen älteren Tabernakel mit einer solchen Thematik findet man allein in der katholischen Kirche Mariä Himmelfahrt in Kleinbartloff (Thüringen). Das Exemplar von 1941 stammt aus der römisch-katholischen Kirchengemeinde St. Nikolaus in Friedrichshafen am

Jürgen Suberg (1944-2024): Tabernakel aus St.-Maria-Himmelfahrt in Waldeck (1973)

Die römisch-katholische Kirche St.-Maria-Himmelfahrt im hessischen Waldeck am Edersee besitzt im Altarbereich vorne rechts einen imposanten Tabernakel. Er soll nach Aussage des Künstlers und Information der Gemeinde das Himmlische Jerusalem symbolisieren. Das Bronzeobjekt steht auf einem mächtigen, grob behauenen dreiteiligen Steinsockel. Darauf ist ein Kubus gesetzt, der durch Profilleisten je

Herbert Kämper (1929-2004) (zugewiesen): Tabernakel mit Schutzumschlag in der Kirche St. Mauritius in Hausdülmen (1955)

Der Tabernakel der römisch-katholischen Kirche St. Mauritius in Hausdülmen, einem südlichen Ortsteil der nordrhein-westfälischen Stadt Dülmen im Münsterland, besteht aus zwei Teilen: dem eigentlichen Aufbewahrungsort der Hostien ganz oben in einem rechteckigen Behältnis, und in einem Schutzumschlag für die Bibel darunter. Dieser befindet sich aufgehängt zwischen zwei schmalen Stelen, die

Franz Katzgraber (1926-1998): Kronleuchter aus St. Ulrich in Wieselburg (1968)

Einen in Form und Farbe ungewöhnlichen Kronleuchter findet man in der römisch-katholischen Stadtpfarrkirche im österreichischen Wieselburg im Bezirk Scheibbs in Niederösterreich. Er war eine Gabe des Österreichischen Bundesdenkmalamtes in Wien, das damals noch Kirchenbauten mit neuer Sakralkunst beschenkte. Im Jahr 1968 war er von dem Bildhauer Franz Katzgraber (1926-1998) aus

Hanns Rheindorf (1902-1982): St. Kunibert in Köln (1976)

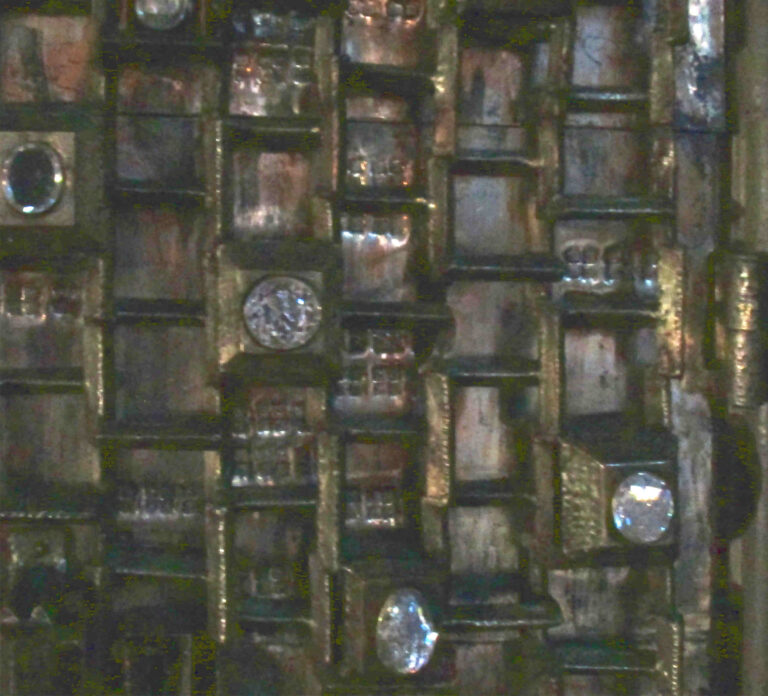

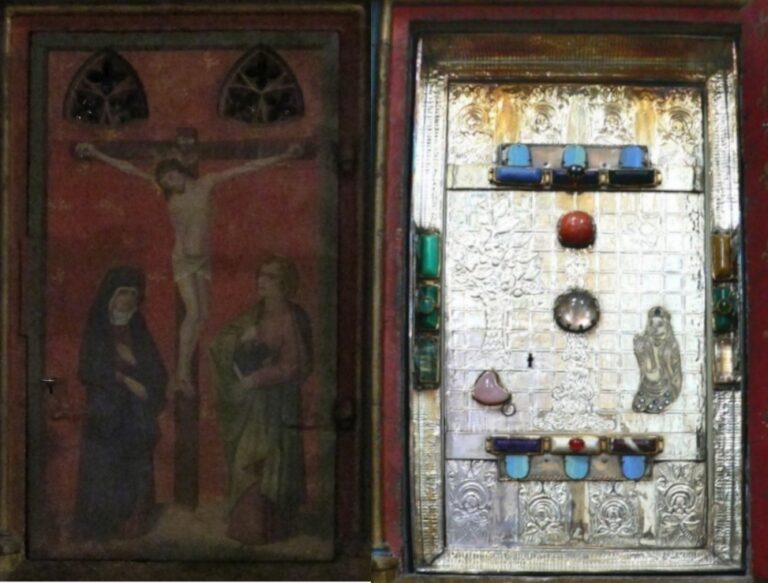

Die Frontseite des Tabernakels von St. Kunibert zu Köln ist ein Silberrelief, versehen mit Goldstegen und verschiedenen Edelsteinen in unterschiedlicher Farbe. Es stammt von dem in Köln ansässigen Goldschmied und Bildhauer Hanns Rheindorf (1902-1982), geschaffen im Jahr 1976 als eines der letzten Werke des Künstlers. Die eigentliche Tabernakeltür ist quadratisch.

Pfarrkirche Irschen: Wandmalerei (um 1520)

Irschen, eine kleine Gemeinde in Kärnten, besitzt mit der römisch-katholischen Pfarrkirche Sankt Dionysius ein denkmalgeschütztes Gebäude aus dem 12. Jahrhundert. Während der Zeit um 1520 wurde dort die Apsiswand im Chor mit einer umfangreichen Weltgerichtsdarstellung ausgemalt. Es ist ein seltenes Beispiel für eine Darstellung des Neuen Jerusalem in der Reformationszeit,

Josef Henger (1931-2020): Ehemalige Krankenhaus-Kapelle St. Vinzentius, Landau (1982)

Josef Henger (1931-2020) hat im Laufe seines künstlerischen Schaffens auf Tabernakeln immer wieder das Neue Jerusalem dargestellt, allein in Bad-Württemberg in St. Maria in Böblingen (1964), in der Dreifaltigkeitskirche in Ravensburg (1967) und später nochmals in St. Bartholomäus in Rielasingen (1992). Eine Besonderheit ist dieser Tabernakel aus Bronze, denn er

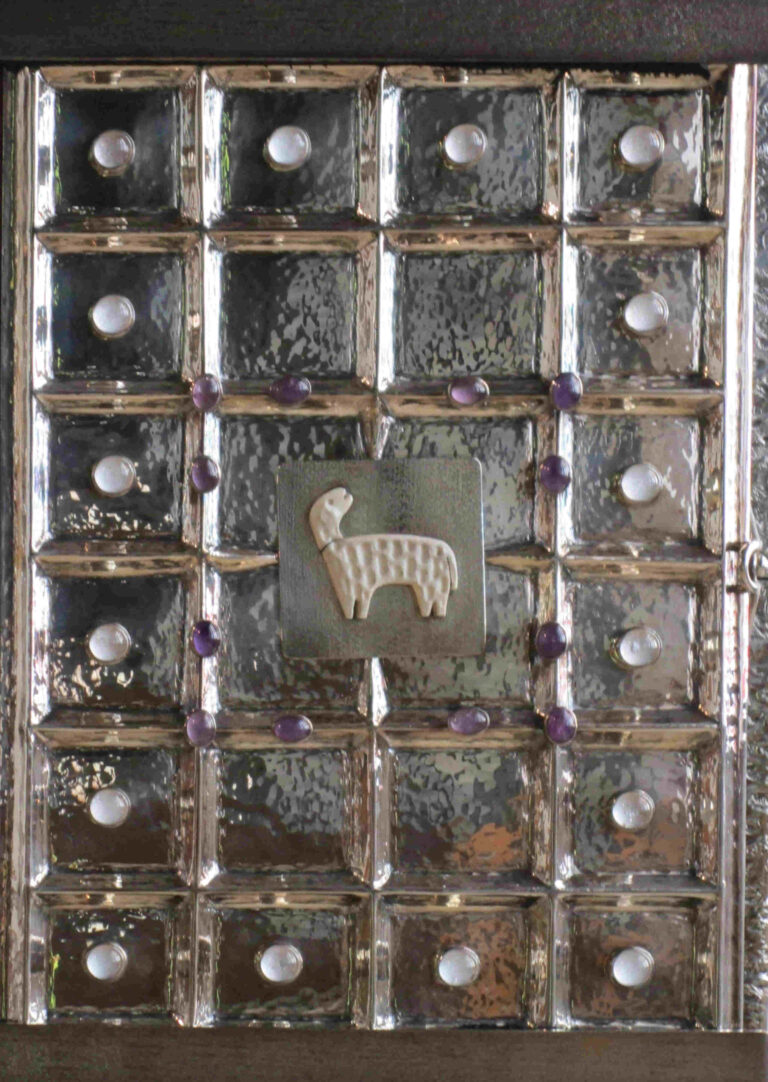

Michael Winkelmann (geb. 1937) und Christoph Winkelmann (geb. 1940): Tabernakel aus der Wallfahrtskirche zu Marienloh bei Paderborn (1994)

Zu sehen ist die Außenseite der hölzernen Tabernakeltür der Wallfahrtskirche zu Marienloh nordöstlich von Paderborn. Sie zeigt die neue Stadt Gottes, die vom Himmel herabkommt, in einigen ihrer Grundelemente. Im Zentrum ist das weiße Lamm Gottes gesetzt, aus dessen Seite rotes Blut nach unten fließt. Zwölf Tore umgeben das Lamm,

Rudolf Krüger-Ohrbeck (1930-2000): Tabernakel aus „Christus unser Friede“, Dortmund (1971)

Im Jahr 1971 entstand in der römisch-katholischen Kirche „Christus unser Friede“ in Dortmund-Oespel/Kley (Ruhrgebiet) eine Tabernakel-Wand der Größe 3 x 2 Meter. Es handelt sich um ein Werk von Rudolf Krüger-Ohrbeck (1930-2000) aus Osnabrück, der vor allem sakrale Plastiken, Grafiken und auch Kirchenfenster geschaffen hat. Seine Arbeit in Dortmund ist

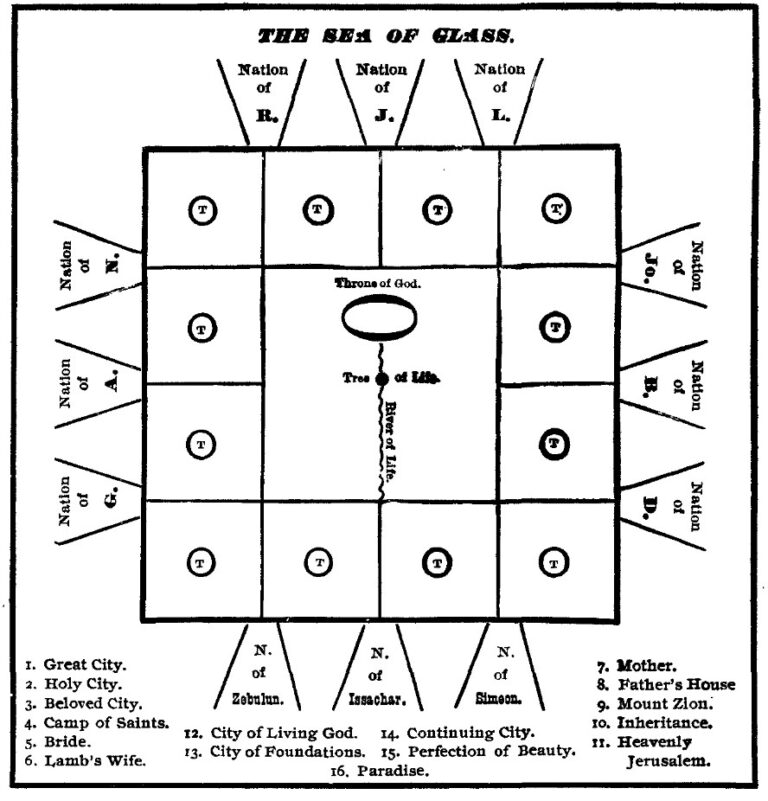

Hiram Allen St. John (1840-1917): Jerusalem-Piktogramm (1894)

„Our Banquet to Nourish Pure Thought Life“ (zu Deutsch: „Unser Abendmahl zur Pflege des Geistigen Lebens“) ist eine Publikation von Adventisten aus San Francisco, die im Jahr 1894 gedruckt wurde. Im 19. Jahrhundert waren die Publikationen dieser Religionsgemeinschaft noch nicht so reichhaltig bebildert, auch Darstellungen des Himmlischen Jerusalem waren eher

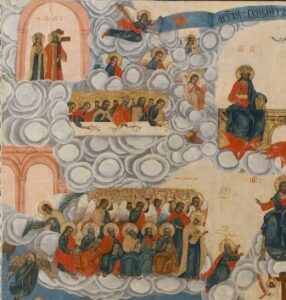

Ikonentafeln aus Nowgorod und Solwytschegodsk (16. Jh.)

Bei dieser russischen Ikone ist die Herkunft aus Nowgorod nachgewiesen, wo sie über Jahrhunderte in einem orthodoxen Kloster oder einer orthodoxen Kirche stand. Im 20. Jahrhundert kam sie in die Tretjakow-Galerie nach Moskau (dort Inventarnummer 14458, als Bestandteil der Ikonensammlung von A. V. Morozov). Die Ikone auf Basis von Temperafarben

Johann Baptist Lenz (1922-2007): Taufbeckenaufsatz der Kirche Heilige Dreifaltigkeit in Fraulautern (um 1980)

Seit bereits 1890 besitzt die römisch-katholische Pfarrkirche Heilige Dreifaltigkeit zu Saarlouis-Fraulautern einen neugotischen Taufstein. Zu diesem gehörte auch ein metallener Taufdeckel, der vermutlich im Zweiten Weltkrieg eingeschmolzen wurde. Die gesamte neogotische Kirche wurde ebenso im Zweiten Weltkrieg zerstört und vereinfacht

Deckenfresko aus Sankt Johannes in Selm-Cappenberg (um 1450)

Die Szene ist ein Ausschnitt aus dem Vierungsgewölbefresko der römisch-katholischen Stiftskirche Sankt Johannes Evangelist in Selm-Cappenberg im Münsterland. Es entstand wohl um die Mitte des 15. Jahrhunderts, als die im Ursprung romanische Kirche dem Prämonstratenserorden unterstand. Ähnliche Malereien wie hier

Hans Peter Brahm (1958-1999): Kirche St. Suitbertus in Düsseldorf-Bilk (1990)

St. Suitbertus in Düsseldorf-Bilk besitzt erst seit 1990 wieder hochwertige Kirchenfenster. Es handelt sich um ein Werk von Hans Peter Brahm aus Wuppertal (1958-1999), der hier überwiegend abstrakt gearbeitet hat. Bei den insgesamt drei Monumentalfenstern in farbigem Antikglas, Blei und

Wilhelm Geyer (1900-1968): Peterskirche in Gutach (1957) und Münsterkirche St. Vitus in Mönchengladbach (1960)

Die im Kern spätmittelalterliche Peterskirche in Gutach im Schwarzwald wurde 1957 umfassend renoviert. Bei diesem Anlass entschied man sich auch für moderne Glasfenster im Chorbereich, mit denen man den damals bekannten Glasmaler Wilhelm Geyer (1900-1968) aus Ulm in Zusammenarbeit mit

Marianne Hilgers (geb. 1931): St. Franziskus in Mönchengladbach-Geneicken (1974)

Mönchengladbach-Geneicken besitzt in der römisch-katholischen Kirche St. Franziskus Glasfenster von 1974, die noch von der umfangreichen Beseitigung der Kriegsschäden herrühren. Schon davor und auch danach hat diese Kirche sich immer wieder erfolgreich um hervorragende künstlerische Arbeiten bemüht, ein Rosettenfenster von

Sepp Hürten (1928-2018): Tabernakel aus St. Maria Königin in Kerpen (1994)

1994 wurde der Kölner Bildhauer Sepp Hürten (1928-2018) mit der Neugestaltung des Altarraums der römisch-katholischen Kirche St. Maria Königin in Sindorf bei Kerpen beauftragt. Hürten stand vor der Herausforderung, neue Werke harmonisch dem Bestand aus den 1950er Jahren zuzuführen, wo

Über mich

Dr. Claus Bernet

Um etwa 1990 begann ich, mich mit dem Thema Jerusalem zu beschäftigen. Die Stadt habe ich mehrfach bereist und Bücher zu diesem Thema verfasst; erwähnen sollte man vielleicht die Reihe „Meisterwerke des Himmlischen Jerusalem“, den Band „Perlen des Neuen Jerusalem“ und meine Dissertation „Gebaute Apokalypse“. Zahlreiche Aufsätze erschienen immer wieder in Fachzeitschriften (Das Münster, Textilkunst International, Zeitschrift für Sepulkralkultur, u.v. a.). Mit meiner wissenschaftlichen Dokumentation von Jerusalems-Kunstwerken konnten bereits Ausstellungen und Museumskataloge unterstützt sowie Gemeinden bei der Anschaffung von geeigneten Kunstwerken beraten werden. Regelmäßig gebe ich auch Bildvorträge zu diesem Thema. Grundlage der Publikationen und der Bildvorträge sind meine fotografische Sammlung von inzwischen 6.000 Aufnahmen von Glasfenstern, Fresken, Mosaiken und anderen Kunstwerken.