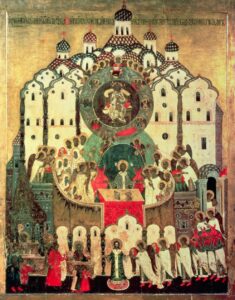

Ikone „Die Versammlung der Engel“ (16. Jh.)

Mikhail Vasilevich Nesterov: „Der Erlöser auf dem Thron“ (1905)

LETZTER BEITRAG

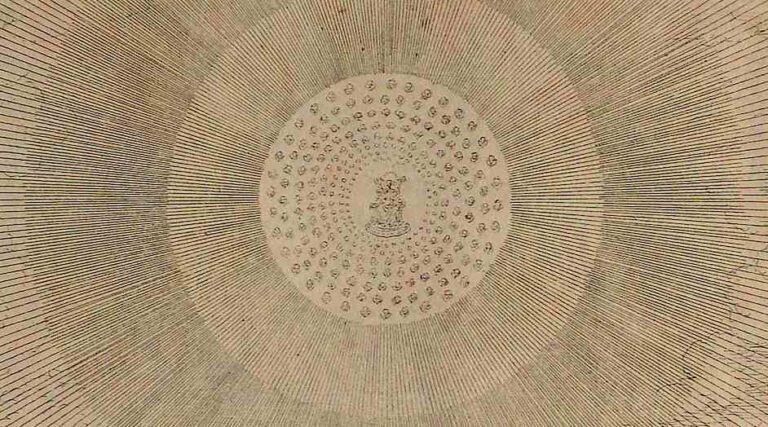

Ikone „Die Versammlung der Engel“ (16. Jh.)

Diese Temperamalerei auf goldenem Hintergrund hat den Titel „Die Versammlung der Engel“ und wird der russischen Schule der Ikonenmalerei zugerechnet. Sie zeigt eine Art himmlische Liturgie, bei der Engel und Heilige um Christus auf seinem

Tomàs Artigues: Himmelspforte aus der Kapelle Sant Pau in València (1721)

Das städtische Schulinstitut Lluís Vives in der spanischen Stadt València beherbergt die barock umgebaute Kapelle Sant Pau mit einem barocken Hochaltar aus dem Jahr 1721. An diesem Werk waren der Architekt d’Andrés Robles, der Maler Tomàs Artigues und der Stukkateur Josep Alepuz gemeinsam beteiligt. Über das Leben und Werk von

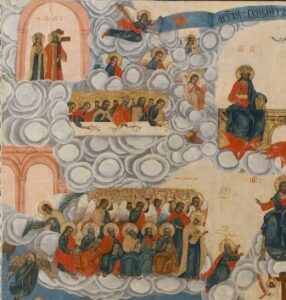

Spanische Maria-Immaculata-Darstellung aus Mallorca (1580)

Der erzbischöfliche Palast von Palma de Mallorca beherbergt in seinem Sakralmuseum das Ölgemälde „Asunción de la Inmaculada“ (zu deutsch etwa: „Mariä Himmelfahrt“). Auf der Insel ist es heute die älteste Fassung dieses Motivs. Es wurde von einem unbekannten Meister im Jahre 1580 in manieristischer Malweise gefertigt, mit rötlich farbenen Symbolen

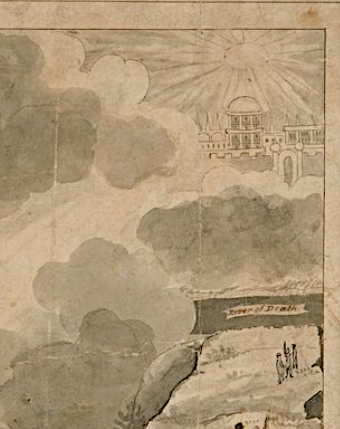

John W. Barber (1798-1885): Zweiwegebilder aus den USA (1. Hälfte 19. Jh.)

Gleichzeitig zu europäisch geprägten Beispielen des Zweiwegebildes bildete sich im urbanen Milieu der USA auch eine mehr und mehr eigenständige Interpretation des Zweiwege-Motivs heraus, zunächst in Pennsylvanien. John W. Barber (1798-1885) in New Haven war daran maßgeblich beteiligt. Mitte des 19. Jahrhunderts entwickelte er sein eigenes Zweiwegebild als scharfe Kritik

Melchor Pérez de Holguín (1660-1732): Weltgericht mit Himmelspforte (1708)

Melchor Perez Holguin (1660-1732) war zu seiner Zeit einer der bekanntesten Barockmaler Südamerikas. Im Jahr 1708 vollendete er ein imposantes Weltgerichts-Gemälde für die römisch-katholische Kirche San Lorenzo in Potosi, einem kulturellen und religiösem Zentrum des Vizekönigreichs Peru. Das gut erhaltene Gemälde ist von hoher Qualität und Originalität. So findet man

Rimolet: Kupferstich zu „Pilgrim’s Progress“ (1792)

Der nicht weiter bekannte Künstler „Rimolet“, vermutlich das Pseudonym eines Illustrators aus England, schuf einen Kupferstich zu dem Werk „Pilgrim’s Progress“ des Schriftstellers und Predigers John Bunyan aus dem 17. Jahrhundert. Es wurde in dem Verlag Wright & Co in Bristol herausgebracht, und zwar im Jahre 1792 als Einzelblatt. Ähnlichkeiten

José García Hidalgo (1646-1719): Himmelspforte aus dem Prado (1680)

Diese Himmelspforte gehört zu einem Ölgemälde des spanischen Nationalmuseums Prado (Madrid), welches als Dauerleihgabe an das Museum in Zamora der Region Kastilien-León gegangen ist. Es ist eine Malerei von José García Hidalgo (1646-1719), entstanden um 1680. Thema, wie so oft, ist auch hier die Maria Immaculata mit ihren Symbolen in

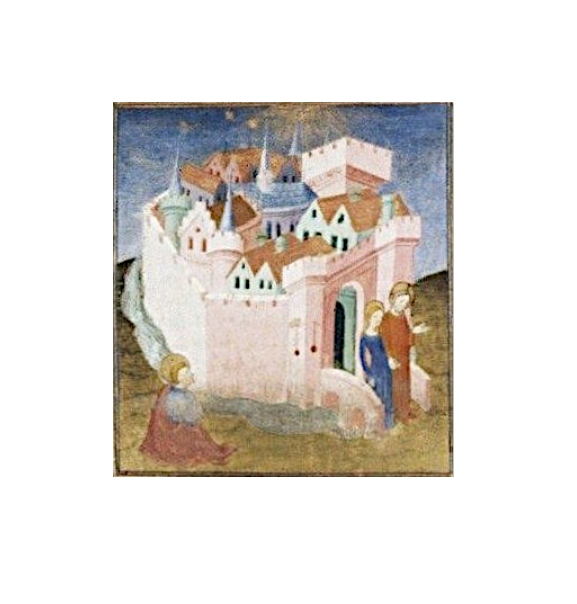

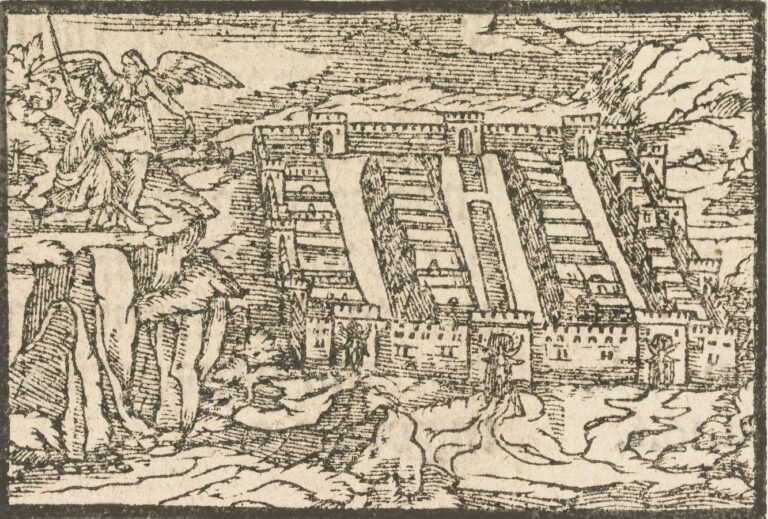

MS Add 35166: Englische Apokalypse (um 1260)

Diese um 1260 in Westminster entstandene lateinische Apokalypse samt Kommentar aus dem British Museum (MS Add 35166) zeigt das Himmlische Jerusalem der Reihe zunächst als belagerte Burg (fol. 27r). Unter der Burg wird das Binden von Satan für tausend Jahre eingeschlossen ist (daher kommt der Begriff „Tausendjähriges Reich“, der heute

Ignacio de Ríes (um 1612 – um 1661): Gemälde der Maria Immaculata (1640)

Im sechsten Hauptsaal des Museums der Schönen Künste zu Sevilla (Andalusien), dem Museo de Bellas Artes de Sevilla, befindet sich eine 203 x 158 Zentimeter große Maria-Immaculata-Darstellung des Malers Ignacio de Ries (um 1612 – um 1661). Ries war ein flämischer Meister, der in Sevilla ab 1636 bis zu seinem

Balthasar Christoph Wust (1630-1706): Lutherbibel (1664)

Eine neu künstlerisch gestaltete Lutherbibel erschien in Wittenberg 1664 unter dem traditionellen Titel „Biblia, Das ist Die gantze heil. Schrifft Alten und Neuen Testaments Deutsch“. Herausgebracht wurde das Werk von dem Verleger Balthasar Christoph Wust (1630-1706). Darin enthalten ist ein kleiner Kupferstich der Maße 80 x 35 Millimeter, der zwischen

Peter Gilbert (Petrus Gilberti): Historienbibel (1400-1425)

Bei dem Manuskript MS Royal 15. D. III aus der British Library handelt es sich um eine frühe Ausgabe der Historienbibel (Bible Historiale) von Guyart des Moulins (geb. 1251), der die lateinische Bibel 1294 ins Französische übertragen hatte. Die mit insgesamt 102 Säulenminiaturen ausgestattete Handschrift in vier Bänden stammt aus

Vicente Carducho (geb. 1576 oder 1578-1638): Himmelspforte auf „Vision des Heiligen Franziskus“ (1631)

Der spanische Maler Vicente Carducho (geb. 1576 oder 1578-1638) gehörte zu einer Gruppe von vier bevorzugten und talentierten Hofmalern, die König Philipp IV. von seinem verstorbenen Vater Philipp III. übernommen hatte. Carduchos Ölgemälde „La visión de San Francisco de Asís“, also die „Vision des Heiligen Sankt Franziskus von Assisi“, hat

Johann Ulrich Kraus (1655-1719): „Historische Bilder-Bibel“ (1702)

Johann Ulrich Kraus (1655-1719) war ein Meister der Vielfalt und wahrer Alleskönner; er war in der Lage, Themen in ganz unterschiedlichen Stilen zu liefern. Als anerkannter Kupferstecher kam er um das große Thema Neues Jerusalem natürlich nicht herum: Erstmals präsentierte er diesen Gegenstand 1694 in dem Werk „EngelsKunstwerk“ in einer

Franz Xaver König (1711-1782): Altargemälde aus Annaberg im Lammertal (1752)

Der kleine Durchgangsort Annaberg im Lammertal im Salzburger Land (nicht zu verwechseln mit der gleichnamigen Stadt im Erzgebirge bzw. in Oberschlesien) besitzt, wie es der Name der Gemeinde nahelegt, eine Kirche zur Heiligen Anna. Es ist eine überregionale Wallfahrtsstätte der römisch-katholischen Kirche. Im Gegensatz zu vielen anderen Kirchen, die zwar

Matthew Parker (1504-1575): „The holy Byble“ (1574)

Auch ausländische Bibelausgaben beeinflusste das Emser-Testament (1568), das als römisch-katholischer Gegenentwurf zur Lutherbibel ja äußerst erfolgreich war. Auch in England muss die deutschsprachige Emser-Bibel bekannt gewesen sein, das belegen zahlreiche Holzschnitte der englischsprachigen Übersetzung „The holy Byble; conteynyng the olde Testament and the newe“ aus dem Jahr 1574. Leider sagt

Ambrosius Gander: Fresko aus St. Jakob in Kastelaz (um 1390)

Diese Wandmalerei stammt von dem Österreicher Ambrosius Gander, einem Schüler des Johannes von Bruneck. Für das Trecento ist es eine erfreuliche Ausnahme, dass zumindest der Name dieses Künstlers einmal sicher überliefert ist. Seine Beteiligung in Kastelanz dürfte eine seiner frühesten Arbeiten sein, als er noch für andere Meister tätig war;

Niederländische Ölmalerei mit einem Weltgericht (um 1490)

Die genaue Herkunft dieses insgesamt 26 x 19 Zentimeter kleinen Ölgemäldes ist nicht bekannt, man vermutet einen niederländischen Hintergrund. Leider fehlen konkretere Informationen, die eine genauere Bestimmung ermöglichen würden, wie Auftraggeber, Name des Künstlers oder der Werkstatt, Ort der Herkunft

Éric de Saussure (1925-2007): Erzengel-Michael-Kirche in Köln (1963)

Nach 1945 zeigte die evangelische Kirche in Köln mehr Präsenz und beteiligt sich am Wiederaufbau. Eines ihrer Projekte war, neben dem Tersteegenhaus, eine Sozialsiedlung im Süden der Stadt. Dort gründete man die Diakonie Michaelshoven, zunächst als Waisenheim, später mit Wohnanlagen

Helmut Lang (1924-2014): St. Martinus in Elsdorf-Niederembt (1950er Jahre und/oder 1993)

Von Helmut Lang gibt es neben seinem Glasfenster in St. Theresia in Essen-Stadtwald und dem ähnlichen Tauffenster in St. Joseph in Brüggen noch eine weitere Arbeit zum Thema Himmlisches Jerusalem. In Niederembt bei Elsdorf (Rhein-Erft-Kreis, westlich von Köln) zeigt St.

Endzeitliche Spekulationen aus dem Band „Smaragd“ (16. Jh.)

Über die 310 Blätter dieser Handschrift sind fünf farbige Miniaturen verteilt. Auf fol. 310 endet das Werk. Die drei letzten Seiten waren ursprünglich frei von Text und Bild. Ein unbekannter Leser hat auf diesen Seiten seine endzeitlichen Spekulationen zusammen mit

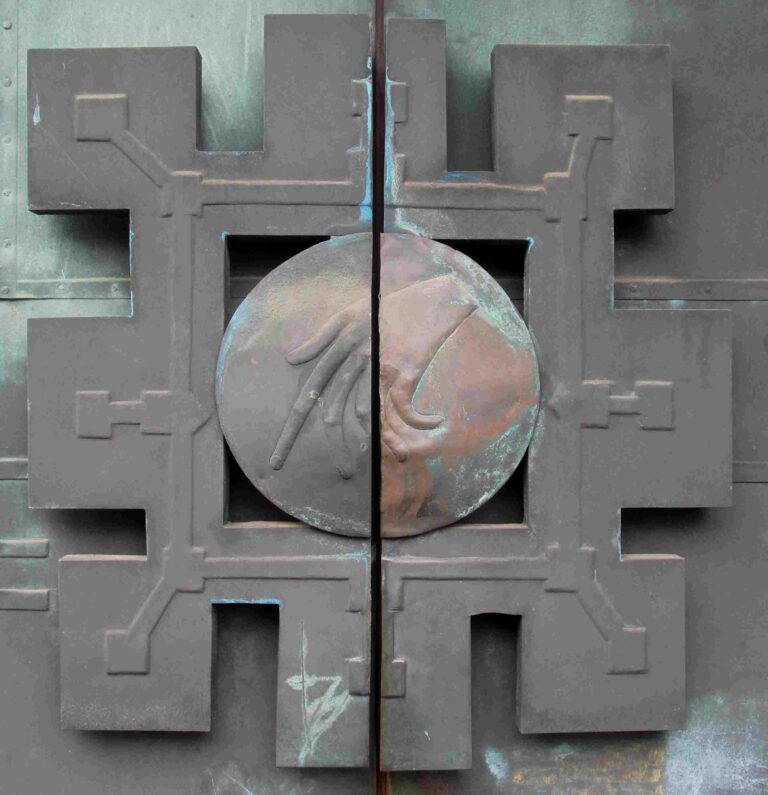

Manfred Espeter (1930-1992): Türgriff von St. Bartholomäus in Marl-Polsum (1967)

Die römisch-katholische Kirche St. Bartholomäus in Marl-Polsum zeigt nicht nur auf einem ihrer Glasfenster das Neue Jerusalem, sondern das Motiv begrüßt Besucher bereits im Eingangsbereich. Dort befindet sich, durch Treppen überhöht und leicht in das Gebäude eingezogen, der Türbereich der

Meister von Sankt Severin: Kölner Weltgerichtsdarstellung (um 1488)

Für das Rathaus der freien Reichsstadt Köln wurde um das Jahr 1488 eine Weltgerichtsdarstellung angeschafft. Es gehört damit zu den frühen Gerichtsbildern, wie etwa die Würzburger Tafelmalerei, das Basler Gerichtsbild oder das Gerichtsbild der Stadt Diest. Ausgeführt wurde die Kölner

Über mich

Dr. Claus Bernet

Um etwa 1990 begann ich, mich mit dem Thema Jerusalem zu beschäftigen. Die Stadt habe ich mehrfach bereist und Bücher zu diesem Thema verfasst; erwähnen sollte man vielleicht die Reihe „Meisterwerke des Himmlischen Jerusalem“, den Band „Perlen des Neuen Jerusalem“ und meine Dissertation „Gebaute Apokalypse“. Zahlreiche Aufsätze erschienen immer wieder in Fachzeitschriften (Das Münster, Textilkunst International, Zeitschrift für Sepulkralkultur, u.v. a.). Mit meiner wissenschaftlichen Dokumentation von Jerusalems-Kunstwerken konnten bereits Ausstellungen und Museumskataloge unterstützt sowie Gemeinden bei der Anschaffung von geeigneten Kunstwerken beraten werden. Regelmäßig gebe ich auch Bildvorträge zu diesem Thema. Grundlage der Publikationen und der Bildvorträge sind meine fotografische Sammlung von inzwischen 6.000 Aufnahmen von Glasfenstern, Fresken, Mosaiken und anderen Kunstwerken.