LETZTER BEITRAG

David Hetland (1947-2006): Kapelle des Riverview Place in Fargo (1987)

Riverview Place in Fargo (Nort Dakota), zu dem auch eine Kapelle für die Seniorenwohnanlage gehört, wurde von den Presentation Sisters gegründet. Die Einrichtung wurde zur Bereitstellung von Wohnraum und Pflege entwickelt und verfügt über eine

Werke von Hildegard Bienen (1925-1990) in der Klosteranlage Marienthal bei Hamminkeln (1976 bis 1990)

Die Klosteranlage von Marienthal bei Hamminkeln ist so etwas wie ein Freilichtmuseum der Kunst von Hildegard Bienen (1925-1990). Bienen hatte zu Marienthal einen besonderen Bezug. 1950 besuchte sie erstmals den Pfarrer Augustinus Winkelmann (1881-1954) in Hamminkeln-Marienthal, um ihm ihre Arbeiten zu präsentieren. Winkelmann hatte die Pfarrkirche und Klostergebäude in Marienthal

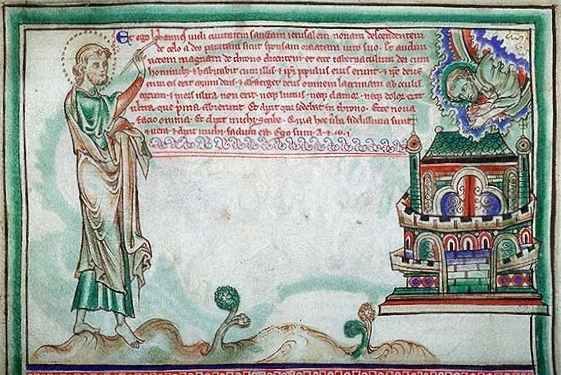

MS Auct. D. 4. 14: Englische Apokalypse (um 1310)

Fol. 54v von MS Auct. D. 4. 14 entstand um 1310. Es handelt sich um eine englische Apokalypse in Altfranzösisch und Latein, die heute in der Bodleian-Bibliothek in Oxford aufbewahrt wird. Die Miniaturen von unbekannter Hand sind originell und naiv um eine neue Ausdruckskraft bemüht. Im Zentrum findet sich als grüner

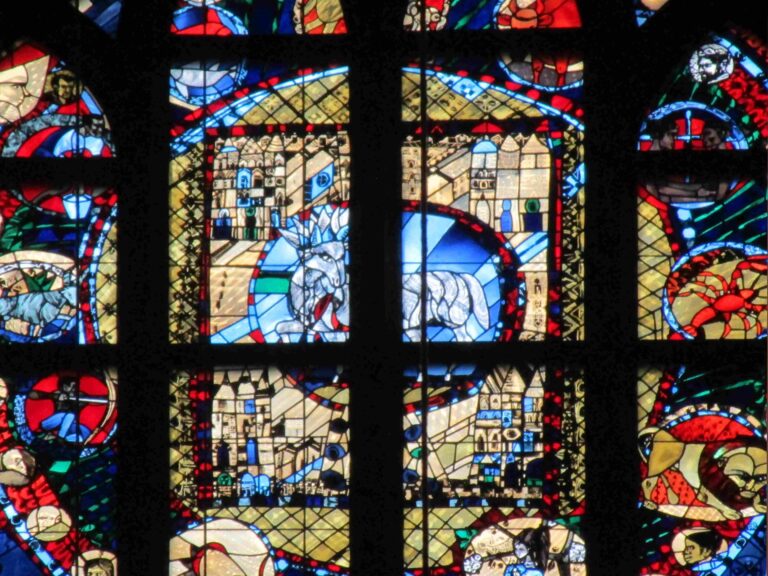

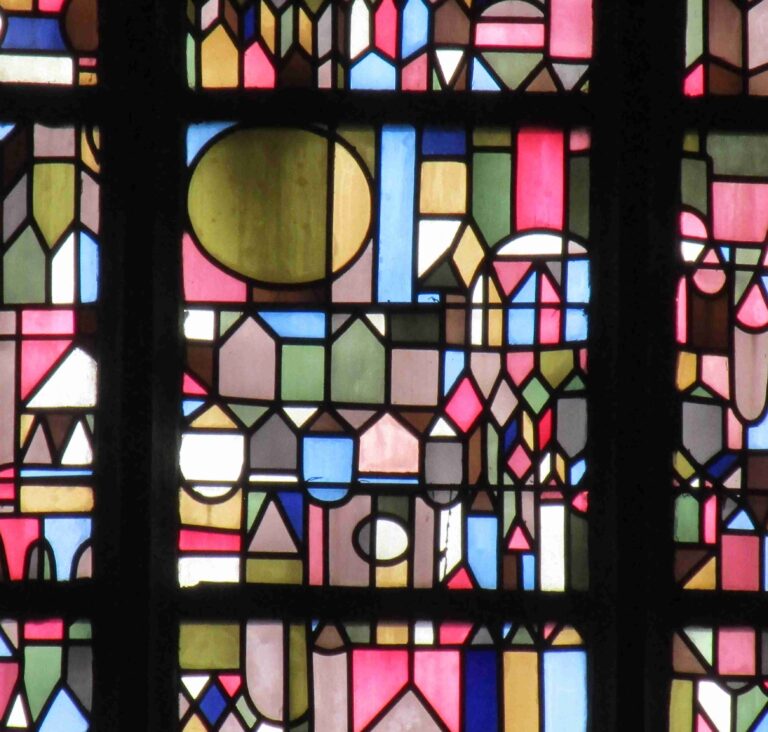

Emil Wachter (1921-2012): St. Marien in Neuss (1992)

Der bekannte Glasmaler Emil Wachter (1921-2012) aus Karlsruhe schrieb 2002 zu seinen Jerusalems-Entwürfen: „Das Thema hat mich viele Jahre begleitet, es wurde von Gemeinden immer wieder an mich herangetragen. Anfang der 1990er Jahre arbeitete ich an einer Malerei für St. Philippus in München. Die Konzeption hat mir so gut gefallen,

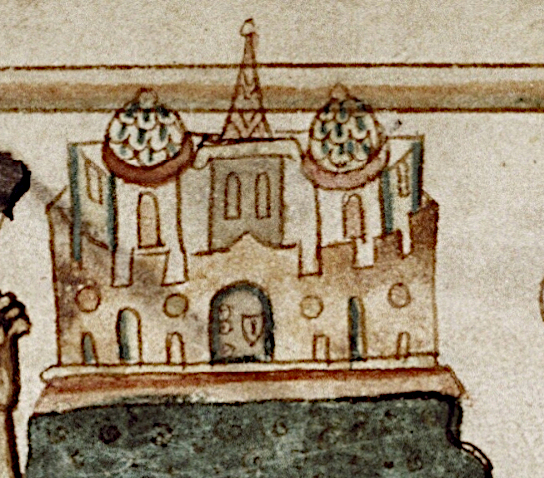

MS Bodl. 401: Apokalypsehandschrift (um 1350)

Ein der letzten englischen Apokalypsen des Mittelalters ist die Handschrift MS Bodl. 401, die in der Bodleian Library (Oxford) zu finden ist. Drei kleine Miniaturen, die dem zweispaltigen Text in Anglonormannisch zwischengeschoben sind, haben das Himmlische Jerusalem zum Thema. Auf fol. 63v sitzt Johannes auf einem Hügel rechts, während sich

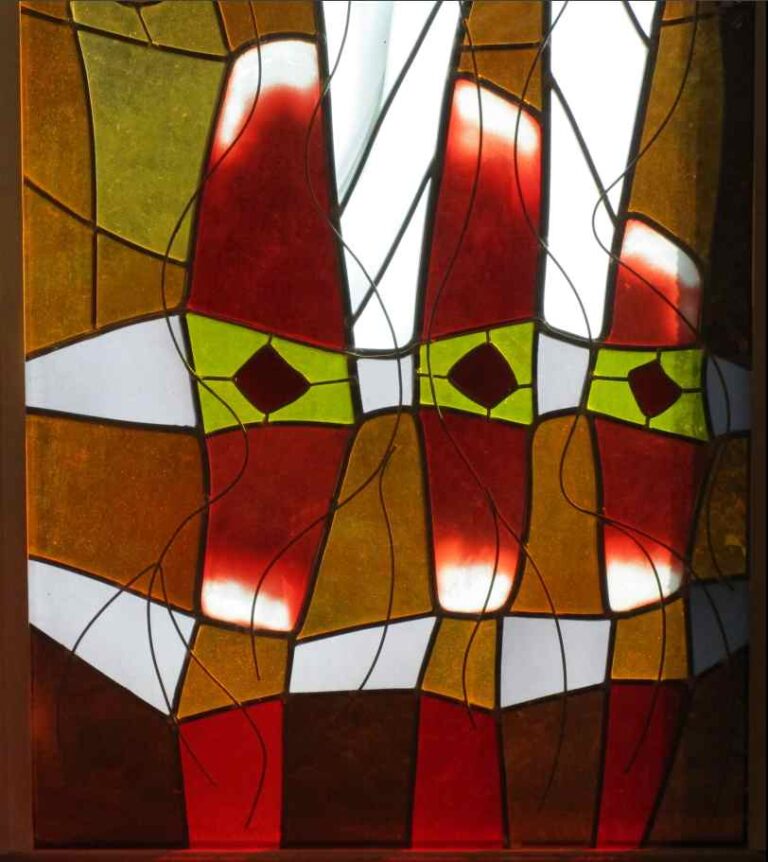

Werner Rücker (1937-2018): Johanneskirche in Freigericht (1985)

Im Jahr 1964 entstand die evangelische Johanneskirche in Freigericht (Main-Kinzig-Kreis, Hessen), die bereits 1985 umfassend umgestaltet wurde. Dabei entstand auch das Fenster „Neues Jerusalem“ von Werner Rücker (1937-2018), einem Glaskünstler aus Horbach, einem Nachbardorf von Freigericht. Von dem Künstler ist in der Kirche auch die rhythmische Wandgestaltung, der Altar und

Hubert Spierling (1925-2018): St. Bonifatius in Krefeld (1990)

In Stahldorf, einem Stadtteil von Krefeld, der wegen seiner Stahlproduktion so benannt worden ist, wurde in der römisch-katholischen Kirche St. Bonifatius ein modernes Fenster von Hubert Spierling (1925-2018) gestaltet und von der Glasmanufaktur Hein Derix aus Kevelaer eingebaut. Das geschah 1990, knapp vierzig Jahre nach Erbauung des schmucklosen, nüchternen Zweckbaus.

Handschrift der Apokalypse MS Douce 180 und Apokalypse Par (1254-1272)

Die Handschrift MS Douce 180 zählt zu den englischen Apokalypsen der Gotik und entstand zwischen 1254 und 1272 als Auftragsarbeit für den zukünftigen englischen König Edward I. (1272-1307). Sie zeichnet sich durch einen lebhaften Erzählstil und ihre motivischen Besonderheiten aus. Von den vier Miniaturen, die in der „Douce de Oxford“

Eugen Keller (1904-1995): Fensterband in Weidenhausen (1962)

Die evangelische Kirche im hessischen Weidenhausen 20 Kilometer westlich von Marburg (nicht zu verwechseln mit dem gleichnamigen Stadtteil von Marburg) wurde im Jahr 1962 nach rund zweijähriger Bauzeit fertiggestellt, die Festpredigt hielt der damalige Kirchenpräsident Martin Niemöller. Der Neubau ersetzte die wesentlich ältere Kirche in der Dorfmitte, die vermutlich im

Bodleian-Apokalypse (1250-1260) und Morgan-Apokalypse (1260-1270)

Das Bild der niederschwebenden Gottesstadt gehört zum Standardrepertoire fast jeder englischen Apokalypsehandschrift, so auch zu MS Auct. D.4.17 ) Bodleian-Apokalypse) der Bodleian Library in Oxford bzw. der Morgan-Apokalypse aus der Morgan Library & Museum in New York. Erstere ist zwischen 1250 und 1260 entstanden. Da in ihr die Abbildungen den

Michel Martens (1921-2006): Maria Magdalena in Goch (1966)

Das dritte Glasfenster im südöstlichen Chorbereich zeigt im unteren Teil den Lebensfluss und im oberen Teil die Himmelsstadt. Den Lebensfluss habe ich sicherlich viele Male auf Vorträgen betrachtet, bis ich entdecken konnte, dass in das Band die Buchstaben JERUSALEM eingeschrieben sind. Über der Stadt fliegt eine große, sogleich sichtbare Friedenstaube, von

Werner Klenk (geb. 1942): St. Ida in Eick-West (1988)

Im Jahr 1988 wurde das „Fenster der Liebe Gottes“ für die römisch-katholische Kirche St. Ida in Eick-West am Niederrhein nach vielen Jahren fertiggestellt. Der Kirchenbau war bereits 1961 errichtet worden und betont in der Architektur an unterschiedlichen Stellen die geometrischen Formen: das Quadrat, die Diagonale und das gleichseitige Dreieck. Das

Karl-Martin Hartmann (geb. 1948): Fensterwand der Stephanuskirche in Kelkheim (1988)

Die evangelische Stephanuskirche in Kelkheim (Taunus, Hessen) wurde gemeinsam von den Architekten Lothar Willius und Rolf Romero zwischen 1965 und 1968 erbaut. Die Kirche selbst war in ihren Maßen so geplant, dass sie vollkommene Proportionen wiederspiegeln sollte: ein Kubus mit gleicher Länge, Breite und Höhe. Realisiert wurde dann leider nur

Rütger Krop: Weltgericht aus dem Kalkaer Rathaus (um 1554)

Kalkar am Niederrhein reiht sich ein in die Städte, deren Rathaus mit einem Tafelbild des Jüngsten Gerichts ausgestattet war, die bekanntesten sind vielleicht Lüneburg, Diepholz und Basel. Diese Gerichtsbilder sollten alle Anwesenden anspornen, Gerechtigkeit walten zu lassen, und etwaige Zeugen zur Wahrheit ermahnen. Soweit die Theorie. Das Exemplar von Kalkar

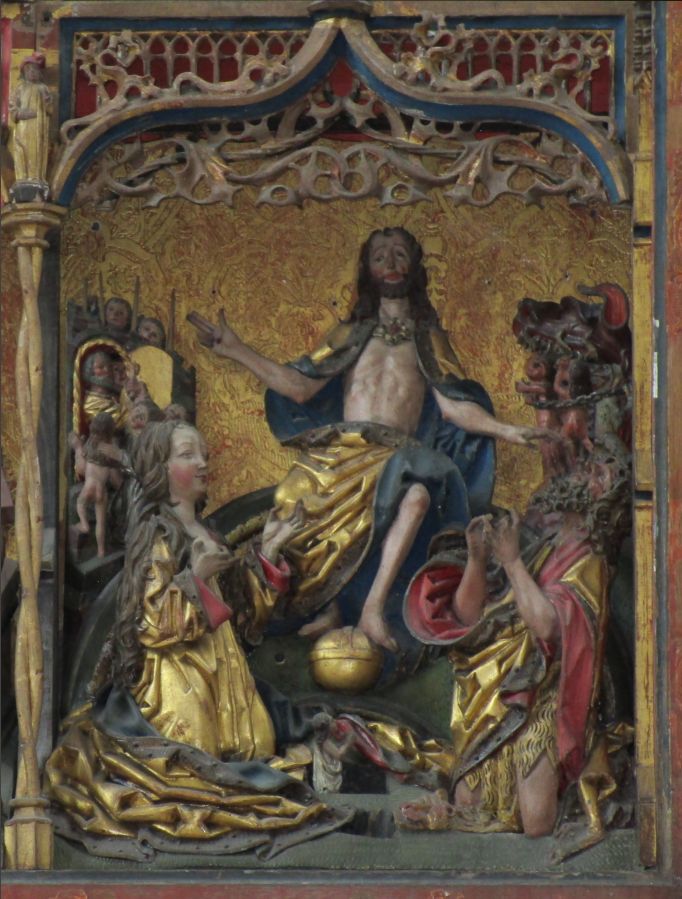

Weltgerichtsdarstellung aus St. Marien in Plate (um 1492)

Die heute evangelisch-lutherische St. Marien-Kirche gehört zur Kirchengemeinde Plate im Kirchenkreis Lüchow-Dannenberg der Landeskirche Hannover (nicht zu verwechseln mit Plate in Mecklenburg). 1472 bis 1492 wurde der Backsteinbau umfassend renoviert, wobei als Abschluss der Arbeiten ein spätmittelalterliches Fresko angebracht wurde. Man wählte als Motiv das Weltgericht, nicht zuletzt, weil Plate

Triptychon der Kirche Sankt Marien in Salzwedel (um 1510)

Auf diesem spätmittelalterlichen Triptychon werden ganz links einige wenige Gerettete in die Himmelspforte geleitet. Die Pforte steht offen, ihre goldene Tür ist nach außen aufgeschlagen. Unter der ebenfalls goldenen Laibung, die wie eine Kordel oder wie geflochten aussieht, steht der Heilige Petrus samt Schlüssel. Über ihm sieht man einige Köpfe

Hildegard Bienen (1925-1990): St. Petrus Canisius in Recklinghausen (1963)

Hildegard Bienen (1925-1990) war eine der Künstlerinnen, die das Neue Jerusalem im Laufe ihres langen Schaffens mehrfach dargestellt hat. Viele ihrer aus den 1960er und 1970er Jahren geschaffenen Werke, besonders Tabernakel und Glasfenster, stehen inzwischen unter Denkmalschutz und bilden oft

Elisabeth Hoffmann-Lacher (1907-1997): Kryptaeingang der Wallfahrtsbasilika von Werl (1961)

Eine Krypta kann durchaus mit Darstellungen des Himmlischen Jerusalem verschönert werden, es gibt Beispiele vom 19. bis 20. Jahrhundert (etwa die Krypta der Kathedrale Santa Maria la Real de La Almudena in Madrid oder diejenige im Dom St. Patroklos von

Erentrud Trost (1923-2004): Christkönig in Bad Meinberg (1993)

Raumübergreifende Konzeptionen, bei denen in zwölf Kirchenfenster die zwölf Tore des Neuen Jerusalem gesetzt wurden, finden sich vor allem im zwanzigsten Jahrhundert. So gut wie immer sind es römisch-katholische Kirchen, so in Alstaden, Coesfeld, Münster. Viele dieser Kirchenbauten haben seitlich

Emil Peters (1912-1999): St. Friedrich in Gütersloh-Friedrichsdorf (1938)

In Friedrichsdorf, einem Ortsteil von Gütersloh, befindet sich die römisch-katholische Kirche St. Friedrich. Diese besitzt Glasmalereien aus dem Jahr 1938. Zu dieser Zeit wurden nur sehr wenige Glasfenster eingebaut, zum einen gab es kaum Kirchenneubauten, zum anderen wurde die Wirtschaft

Sepp Hürten (1928-2018): Tabernakel aus St. Martinus in Bedburg-Kaster (1975)

Der Kölner Bildhauer Sepp Hürten (1928-2018), bekannt und geschätzt für seine Arbeiten angelehnt an die Romanik, hat in seinem späteren Schaffen mehrere Tabernakel angefertigt (so etwa mit dem Jerusalemsmotiv in St. Adelheid in Müllekoven). Man findet sie alle in römisch-katholischen

Unbekannt: Berufsschule St. Hildegard in Münster (1958)

Das römisch-katholische Kolleg St. Hildegard, kurz Hildegardisschule, wurde nach 1945 um einen Kirchenraum erweitert, der an Größe und Ausstattung viele Ortskirchen im Münsterland übertroffen hat. Die Schule befand sich damals noch in Trägerschaft von der Ordensgemeinschaft der Vorsehungsschwestern. 1958 waren

Über mich

Dr. Claus Bernet

Um etwa 1990 begann ich, mich mit dem Thema Jerusalem zu beschäftigen. Die Stadt habe ich mehrfach bereist und Bücher zu diesem Thema verfasst; erwähnen sollte man vielleicht die Reihe „Meisterwerke des Himmlischen Jerusalem“, den Band „Perlen des Neuen Jerusalem“ und meine Dissertation „Gebaute Apokalypse“. Zahlreiche Aufsätze erschienen immer wieder in Fachzeitschriften (Das Münster, Textilkunst International, Zeitschrift für Sepulkralkultur, u.v. a.). Mit meiner wissenschaftlichen Dokumentation von Jerusalems-Kunstwerken konnten bereits Ausstellungen und Museumskataloge unterstützt sowie Gemeinden bei der Anschaffung von geeigneten Kunstwerken beraten werden. Regelmäßig gebe ich auch Bildvorträge zu diesem Thema. Grundlage der Publikationen und der Bildvorträge sind meine fotografische Sammlung von inzwischen 6.000 Aufnahmen von Glasfenstern, Fresken, Mosaiken und anderen Kunstwerken.