LETZTER BEITRAG

David Hetland (1947-2006): Kapelle des Riverview Place in Fargo (1987)

Riverview Place in Fargo (Nort Dakota), zu dem auch eine Kapelle für die Seniorenwohnanlage gehört, wurde von den Presentation Sisters gegründet. Die Einrichtung wurde zur Bereitstellung von Wohnraum und Pflege entwickelt und verfügt über eine

Peter Meyer (1871 oder 1872 -1930): Zeichnung „Jüngstes Gericht“ (1918)

Hans Prinzhorn war und ist in Fachkreisen noch heute bekannt für seine umfangreiche Sammlung von künstlerischen Arbeiten, die von Insassen psychiatrischer Anstalten geschaffen worden waren. Eine seiner Anfragen nach neuem Material, für die die Erkrankten jedoch niemals eine angemessene Vergütung erhalten haben (sondern gar keine), ging an die damalige Provinzial-Pflegeanstalt

Spätgotischer Flügelaltar aus Schloss Draskovich, Burgenland (1469)

In der Mitte des 15. Jahrhunderts schuf ein unbekannter Meister des Burgenlands einen spätgotischen Flügelaltar, der sich heute auf dem erst 1804 errichteten Schloss Draskovich in der österreichischen Stadt Güssing befindet. Eine Inschrift auf dem Rahmen der Tafeln nennt das Entstehungsjahr 1469, gibt aber keine Auskunft über den Künstler oder

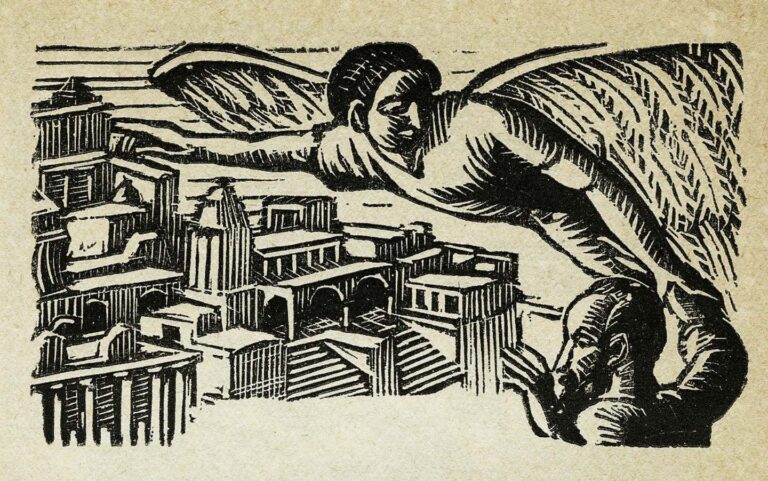

Antoine François Cosyns (1875-1936): Apokalypsezyklus (1922)

Der belgische Buchillustrator Antoine François Cosyns (1875-1936) hat nach dem Ersten Weltkrieg für die französische Übersetzung der Johannesoffenbarung von Paul-Louis Couchoud einen neuartigen, auf das Wesentliche konzentrierten Holzschnitt-Zyklus gestaltet. Paul-Louis Couchoud (1879-1959) war ein französischer Literat, Philosoph und Universalgelehrter, der davon ausging, dass der historische Jesus nie gelebt habe, sondern

Jerónimo Ramirez (?): Maria Immaculata-Darstellung (um 1622)

In der römisch-katholischen Gemeindekirche von San Vicente Mártir in der spanischen Stadt Sevilla (Andalusien) befindet sich das Ölgemälde „Inmaculada con San José, San Benito y San Francisco“ („Unbefleckte Empfängnis mit dem Heiligen Josef, dem Heiligen Benedikt und dem Heiligen Franziskus“). Entstanden ist das Gemälde um das Jahr 1622; Vermutlich war

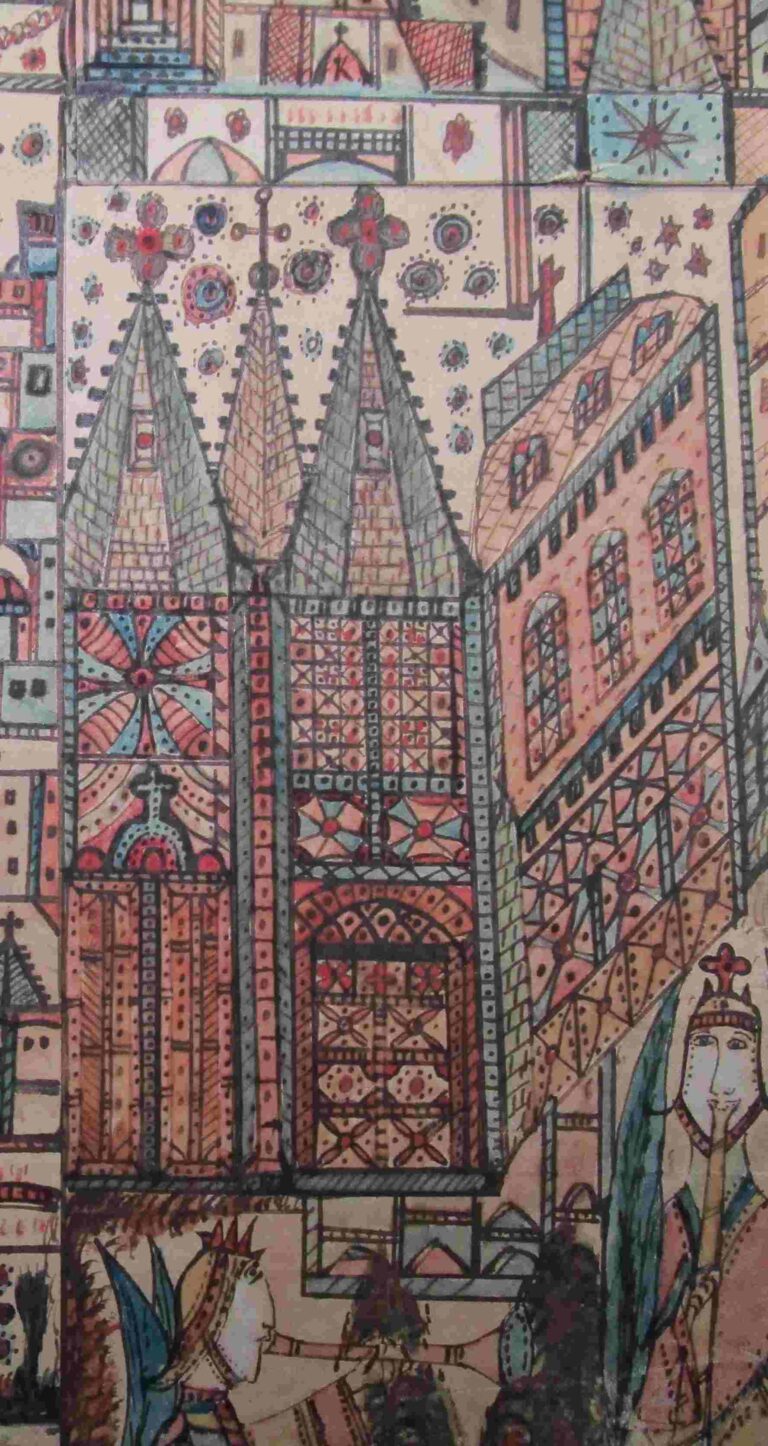

Basilio de Salazar (1613-1645): Neuspanische Franziskanerfestung (1637)

Ein ungewöhnliches, komplexes Meisterwerk der Marienkunst befindet sich heute im Regionalmuseum des mexikanischen Bundesstaates von Querétano. Das Thema ist die Franziskanerfestung, bei der statt unterschiedlicher Bewohner und Bewohnerinnen des Neuen Jerusalem (verschiedene Stände) lediglich Mönche und Nonnen des Franziskanerordens Jerusalem betreten dürfen. In Schlachtordnung treten sie an, in den zwölf

„Meister aus Soriguerola“: Tafel des Heiligen Michael (um 1280)

Zwar ist auf der „Tafel des Heiligen Michael“ (insgesamt 234 x 96 Zentimeter) das Himmlische Jerusalem scheinbar einfach gehalten, dennoch gibt es auf diesem Ausschnitt einige Besonderheiten zu entdecken. So fällt auf, dass das Himmlische Jerusalem hier rechts dargestellt ist – eine Position, die ansonsten im Mittelalter der Hölle vorbehalten

Lauretanische Litanei als Glasmalerei in Frankreich (16. bis 19. Jh.)

Im 16. Jahrhundert wurde das Neue Jerusalem auf Glasfenstern vor allem im Rahmen der Lauretanischen Litanei dargestellt, nämlich in Form der Himmelspforte Porta Coeli und der Stadtanlage Civitas Dei. Beispiele aus Polen, Skandinavien oder Italien konnte ich bislang nicht entdecken, alle Arbeiten haben sich heute im östlichen und südlichen Frankreich

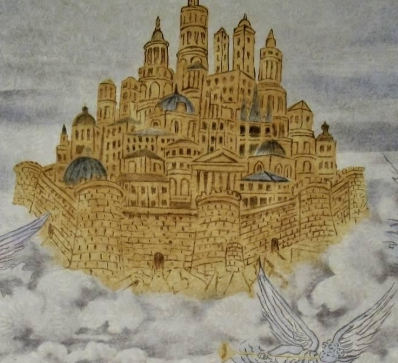

Roger Chapelain-Midy (1904-1992): Zeichnung „La nouvelle Jérusalem“ (1975)

Das Himmlische Jerusalem in pyramidaler Form nach oben strebend ist eine Darstellungsweise, die immer mal wieder auch in der modernen Kunst gewählt wurde, etwa in Arbeiten von Peter S. Ruckman (1921-2016), Henry Dunant (1828-1910) oder Joseph Harry Anderson (1906-1996). Hier ist es eine Fassung von dem Franzosen Roger Chapelain-Midy (1904-1992),

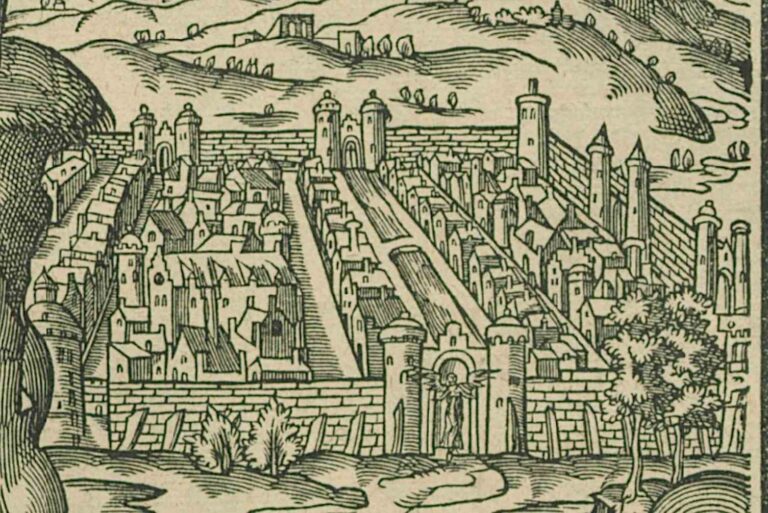

Guillaume Saulce (1530?-1582): Apokalypsezyklus (um 1572)

Um das Jahr 1572 erschienen bei dem Pariser Verleger Guillaume Saulce (1530?-1582) in Zusammenarbeit mit Jacques Lalouette (1550?-1595?) insgesamt sechs 49,2 x 38,3 Zentimeter große Holzschnitte zur Apokalypse, die bis 1595 mehrfach aufgelegt und anschließend auch koloriert wurden. 2004 wurde eine Serie dieser kolorierten Stichen vom Musée National des Arts

Anonym: Motiv Lebensbaum (18. und 19. Jh.)

Der Lebensbaum, der schon seit Jahrhunderten zum Jerusalem-Repertoire gehört, wird in der zweiten Hälfte des 19. Jh. plötzlich zum Hauptthema. Das obige Flugblatt ist die vermutlich älteste Variante dieser neuen Gattung und wird auf die Zeitspanne von 1750 bis 1780 datiert. Dieses Blatt der Größe 38 x 27 Zentimeter soll

Ausgaben des Liber Floridus (um 1120, um 1150, um 1460, 15. und 16. Jh.)

Das Liber Floridus (lat. Buch der Blumen) ist ein mittelalterliches Werk, welches vermutlich der Benediktiner Lambert de Saint-Omer aus vielen einzelnen Handschriften kompiliert hat. Es handelt sich also um eine Art mittelalterliche Enzyklopädie, die sich mit verschiedenen theologischen, naturphilosophischen und historischen Fragen befasste. Darauf spielt auch der Titel an, der

Hinterglasmalereien (19. Jh.)

Die Hinterglasmalerei ist eine besondere Art der Glasmalerei, verbreitet im deutschsprachigen katholischen Kulturraum von Bayern über Böhmen, Österreich bis hin zu deutschen Enklaven im heutigen Rumänien. Dabei wurden auf eine dünne Glasscheibe lichtundurchlässige Farben aufgetragen. Hierin liegt der Unterschied zur Glasmalerei, bei der lichtdurchlässige Farben verwendet werden. Die Hinterglasmalerei war

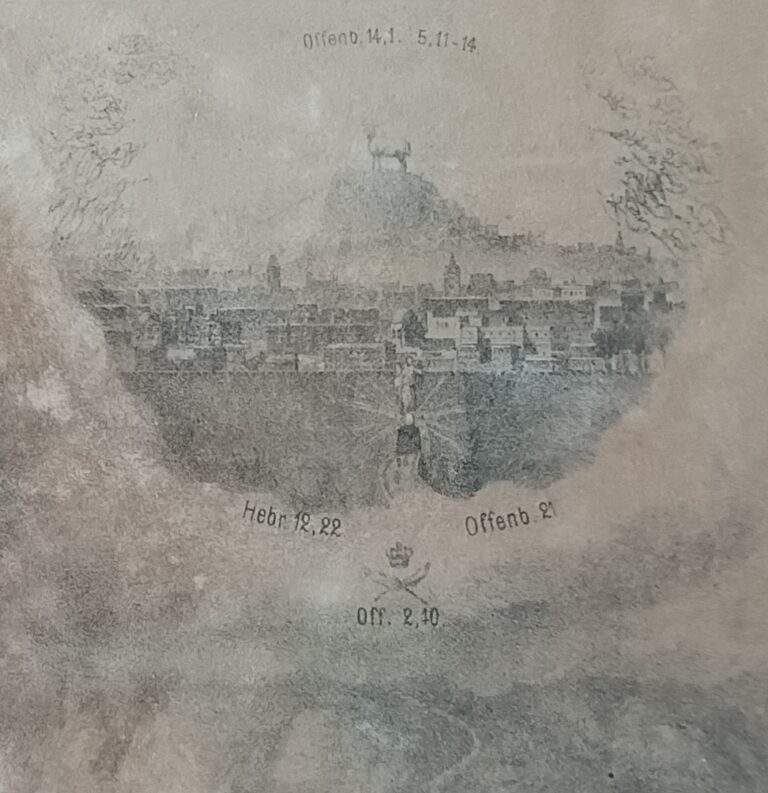

Charlotte Reihlen (1805-1868): Der breite und der schmale Weg (ab 1867)

Auf den sogenannten Zweiwegebildern führt ein schmaler Weg in das goldene, freudvolle Himmlische Jerusalem, ein anderer, breiter Weg direkt in die Verdammnis. Solch ein Schwarzweiß-Denken passte wunderbar in das einfältige Gemüt vieler Pietisten: Sich selbst sah man schon im Himmlischen Jerusalem, die Nachbarn und Kollegen sollten in die Hölle fahren.

Martin Schupp (1947-1919): „Himmlisches Jerusalem“ der Deutschen Edelsteinstraße (2006)

Das „Himmlische Jerusalem“ der Deutschen Edelsteinstraße wurde anlässlich des Katholikentags 2006 in Saarbrücken geschaffen. „Himmlisches Jerusalem – Eine Installation in Holz und Stein“ war der Titel der Wanderausstellung. Die Idee und die Umsetzung lagen in den Händen von Martin Schupp (1947-1919), dem langjährigen Vorsitzenden des Fördervereins der Deutschen Edelsteinstraße, in

Hieronymus Wierix (1553-1619): Zweiwegebild (um 1600)

Um 1600 schuf der flämischer Kupferstecher, Zeichner und Graveur Hieronymus Wierix (1553-1619) einen Stich nach Hendrik van Balen (1575-1632). Balen war Katholik, und sein Kollege Wierix war zwar 1585 als Lutheraner registriert, arbeitete in späteren Jahren jedoch für die Jesuiten und konvertierte möglicherweise ein weiteres Mal zurück zur römisch-katholischen Kirche.

Rudolf Schillings (1925-2003): Himmelspforte aus St. Maria in Picard (1959)

Die Saarregion war nach dem Zweiten Weltkrieg schwer zerstört und wurde erst einmal von einem Hochkommissar Frankreichs verwaltet. Mit dem Bau der Marienkirche in Picard, einem kleine Stadtteil von Saarlouis, wollte man einen Neuanfang wagen. Der Bau von 1949 wirkt

Erhardt Klonk (1898-1984): Rundfenster in der Nikolaikirche Caldern (1973)

Die Nikolaikirche im nordhessischen Caldern war ursprünglich Teil eines Zisterzienserklosters, dessen Anlage noch im Kern erkennbar ist. Von hier aus wurde das Lahntal urbar gemacht und Kulturarbeit geleistet, bis das Kloster verfiel und im Zuge der Reformation aufgelöst wurde. Die

Albert Feld (1916-2010): Himmelspfote aus St. Michael in Körprich (um 1948)

Von Albert Feld sind Fensterarbeiten nur in zwei römisch-katholischen Kirchen bekannt. In beiden Fällen entstanden sie Ende der 1940er Jahre im Rahmen des Wiederaufbaus, und in beiden Fällen befinden sie sich im Landkreis Saarlouis, erstmals in Nalbach-Körprich, dann in Dillingen

Ehemaliges Fenster aus der Liebfrauenkirche in Goch (1983)

Im niederrheinischen Goch stand einst die römisch-katholische Kirche Liebfrauen. Die Umstände ihrer Profanierung besiegelten auch das Ende ihrer Glasmalereien, die in Teilen nicht mehr auffindbar sind. Von ungeklärten Umständen spreche ich deswegen, weil weder Gemeindemitglieder noch ein Besuch vor Ort

Erentrud Trost (1923-2004): St. Martin, Bildungs- und Pflegeheim in Düngenheim (1965)

In der frühen Schaffensphase der Benediktinerin Erentrud Trost (1923-2004) entstanden Werke oftmals in Kirchen oder Einrichtungen, zu denen das Kloster Varensell, in dem Tost lebte und arbeitete, eine besondere Beziehung hatte und wodurch man so von ihrem künstlerischem Talent und

Jakob Schwarzkopf (1926-2001): Kapelle im Stift St. Irminen, Trier (2000)

Jakob Schwarzkopf (1926-2001) ist in Rheinland-Pfalz und im Saarland vor allem bei Glasfenstern mit Darstellungen des Himmlischen Jerusalem hervorgetreten. Seit den 1950er Jahren bis an die Jahrtausendschwelle lassen sich da interessante Entwicklungen ablesen, die zeigen, wie sich Schwarzkopf immer wieder

Über mich

Dr. Claus Bernet

Um etwa 1990 begann ich, mich mit dem Thema Jerusalem zu beschäftigen. Die Stadt habe ich mehrfach bereist und Bücher zu diesem Thema verfasst; erwähnen sollte man vielleicht die Reihe „Meisterwerke des Himmlischen Jerusalem“, den Band „Perlen des Neuen Jerusalem“ und meine Dissertation „Gebaute Apokalypse“. Zahlreiche Aufsätze erschienen immer wieder in Fachzeitschriften (Das Münster, Textilkunst International, Zeitschrift für Sepulkralkultur, u.v. a.). Mit meiner wissenschaftlichen Dokumentation von Jerusalems-Kunstwerken konnten bereits Ausstellungen und Museumskataloge unterstützt sowie Gemeinden bei der Anschaffung von geeigneten Kunstwerken beraten werden. Regelmäßig gebe ich auch Bildvorträge zu diesem Thema. Grundlage der Publikationen und der Bildvorträge sind meine fotografische Sammlung von inzwischen 6.000 Aufnahmen von Glasfenstern, Fresken, Mosaiken und anderen Kunstwerken.