LETZTER BEITRAG

David Hetland (1947-2006): Kapelle des Riverview Place in Fargo (1987)

Riverview Place in Fargo (Nort Dakota), zu dem auch eine Kapelle für die Seniorenwohnanlage gehört, wurde von den Presentation Sisters gegründet. Die Einrichtung wurde zur Bereitstellung von Wohnraum und Pflege entwickelt und verfügt über eine

Hubert Spierling (1925-2018): St. Lambertus in Erkelenz (1967)

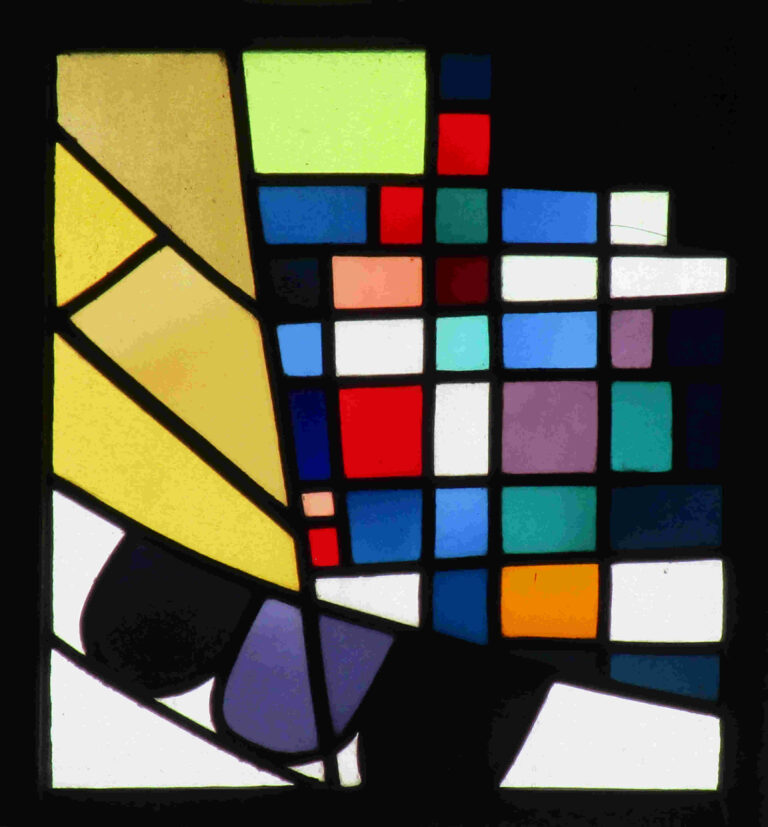

Das monumentale Jerusalems-Fenster stammt aus der römisch-katholischen Kirche St. Lambertus in Erkelenz im Rheinland. Es entstand in Jahr 1966 durch den Maler Hubert Spierling (1925-2018) in seinem Atelier in Krefeld und wurde 1967 als Fensterwand in den rechten Chorbereich der Kirche eingebaut. Hauptsächlich besteht es aus farbigem Antikglas, Blei sowie

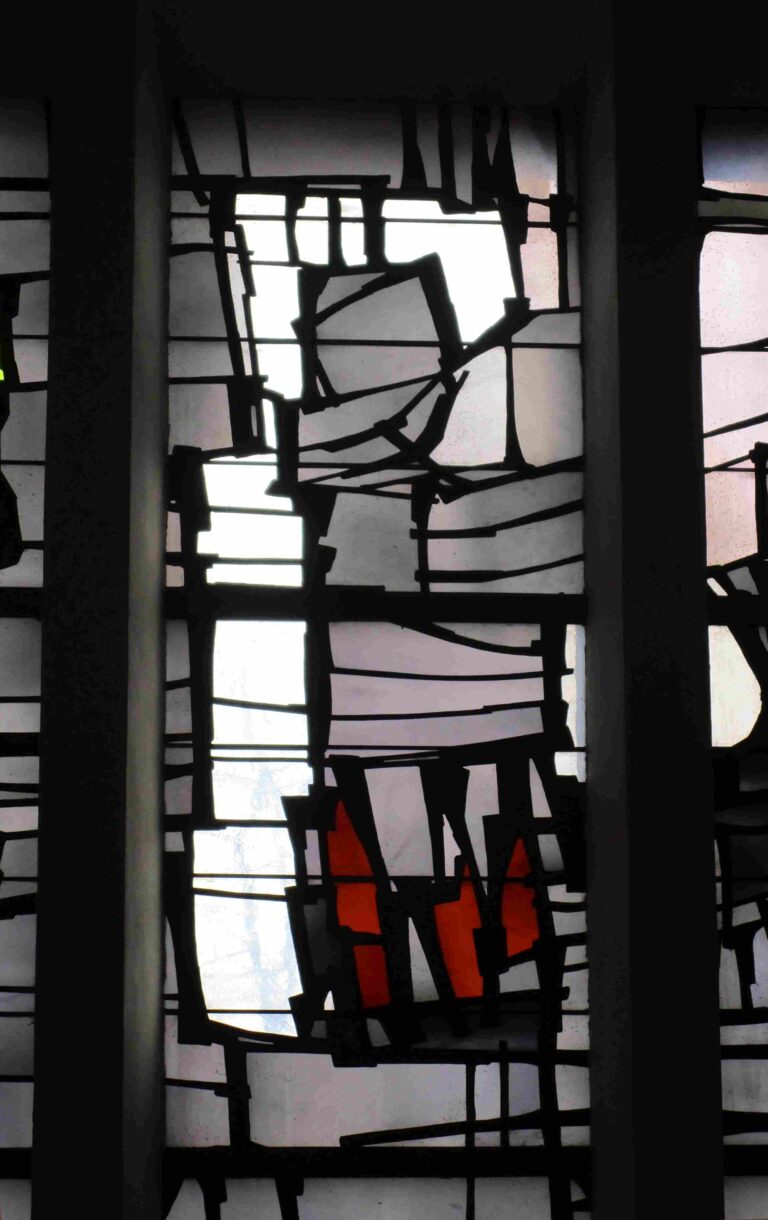

Franz Pauli (1927-1970): Elisabethkirche in Ahlen (1966)

Die monumentalen Glasfenster in Sichtbeton in der römisch-katholischen Elisabethkirche in Ahlen im südlichen Münsterland entwarf der Künstler Franz Pauli (1927-1970). Hergestellt wurden sie im Jahr 1966 in der Glaswerkstatt Dr. H. Oidtmann in Linnich für die Kirche im Bistum Münster. In dieser Stadt hatte Pauli kurz zuvor für St. Stephanus

Erentrud Trost (1923-2004): Abteikirche (1955) und Meditationsraum des Klosters Varensell (1977)

Die Abtei Varensell bei Rietberg im Kreis Gütersloh (Ostwestfalen) ist ein Benediktinerinnenkloster in der Erzdiözese Paderborn, von wo aus seit etwa einhundert Jahren diakonisch, pädagogisch und seelsorgerlich gearbeitet wird. Nach dem Zweiten Weltkrieg blühte die Abtei auf, man baute großzügig und künstlerisch hochwertig. Uneins war man, mit welchen Motiven die

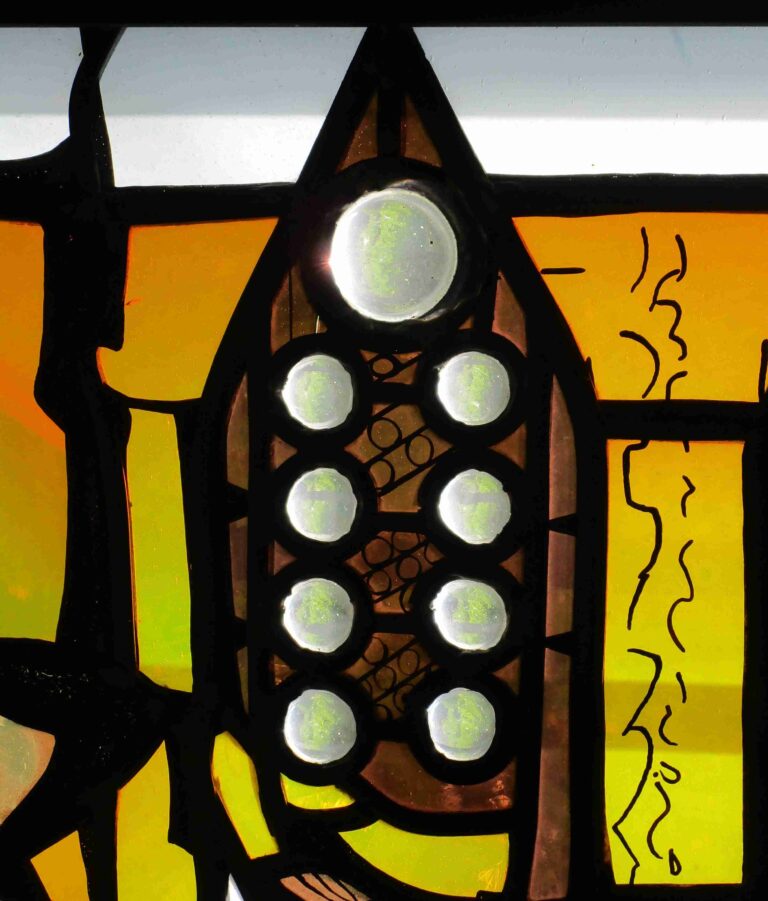

Hildegard Bienen (1925-1990): St. Paul in Bocholt (1980)

Hildegard Bienen (1925-1990) aus Hamminkeln schuf auch ein Jerusalems-Fenster (138 x 116 Zentimeter) für die römisch-katholische Kirche St. Paul in Bocholt. Man findet es dort als Tauffenster in einem Bereich rechts neben dem Altar, der Tauffeierlichkeiten vorbehalten ist. An dem Fenster für das Bocholter Kirchenschiff in gelbrotem Antik- und Opalglas

Rudolf Yelin (1902-1991): evangelische Kirche in Althütte (1966)

Das Innere der evangelischen Kirche in Althütte, einer Ortschaft im Rems-Murr-Kreis nordöstlich von Stuttgart, wurde bei der Renovierung im Jahr 1966/67 völlig neu gestaltet. Es handelte sich um eine Purifizierung, eine Zeiterscheinung der 1960er Jahre auf dem Lande: Große Teile der historischen Einrichtung wurden entsorgt, man wollte sich von der

Theresia Karl (gest. 2016): Kapelle des Bestattungsinstituts Mechler in Bühl (1990)

Ein weniger bekannte Buntglasarbeit mit einem Motiv des Himmlischen Jerusalem schmückt die private Kapelle des Bestattungsinstituts Mechler in Bühl am Rhein in Baden. Die Künstlerin, welche die Verglasung der Signatur nach entwarf, war Theresia Karl (gest. 2016) aus Grosselfingen in Baden-Württemberg. Leider war es mir nicht mehr möglich, mit der

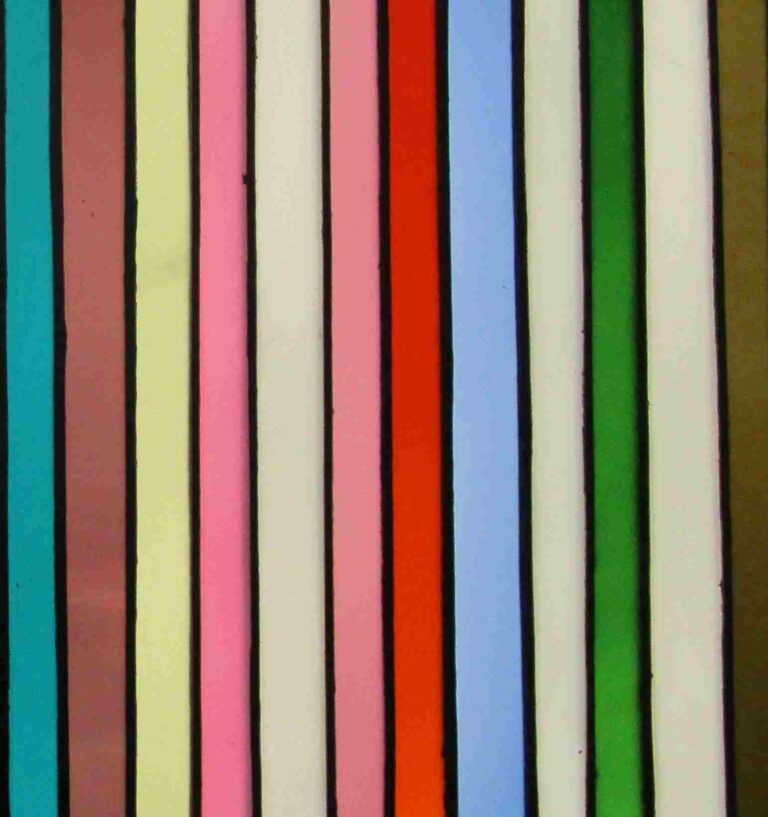

Erentrud Trost (1923-2004): Fensterband in der ehemaligen Kirche St. Barbara in Möllen (1965)

Die Benediktinernonne Erentrud Trost (1923-2004) gestaltete im Jahr 1965 die Buntglasfenster für die neu erbaute römisch-katholische Kirche St. Barbara in Möllen bei Voerde am Niederrhein. Es handelte sich dabei um ein Lichtband aus überwiegend blauem, rotem und gelbem Antikglas, Blei und Schwarzlot. Dieses schmale Lichtband zieht sich in acht Meter

Georg Meistermann (1911-1990): Christuskirche von Bad Krozingen (1981)

Mit diesem Fenster, das wie die übrigen Fenster im Jahr 1981 durch ein Initiative von Paul Gerhard Schmidt (1937-2010) zustande kam, hatte die evangelische Christuskirche von Bad Krozingen im Schwarzwald zunächst einige Schwierigkeiten. Das Himmlische Jerusalem (Südseite, zweites Längsfenster vom Eingang her), dessen farbiges Fundament ganz unten zu sehen ist,

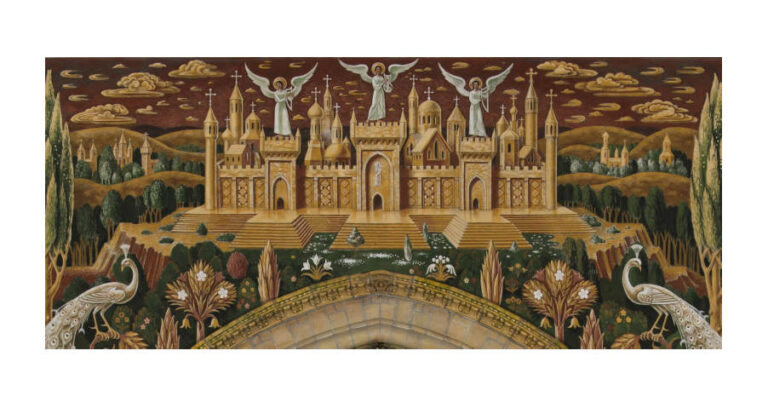

Han Bijvoet (1897-1975): St. Bavokerk in Haarlem (1953)

Im Jahr 1953 wurde das südliche Querschiff der römisch-katholischen Kirche St. Bavokerk in Haarlem mit einem Wandgemälde von Han Bijvoet (1897-1975) ausgestattet. Der Künstler aus Amsterdam ist vor allem für seine Glasfenster und Keramiken bekannt, Wandmalereien von Bijvoet gibt es ansonsten nur noch in der Gnadenkapelle in Heiloo und in

Hans Lünenborg (1904-1990): St. Pius in Köln-Zollstock (1957)

Das große monumentale Fenster auf der rechten Seite des Chorraums der römisch-katholischen Kirche St. Pius in Zollstock (einem südlichen Stadtteil von Köln) wurde nach Entwürfen des Malers und Glaskünstlers Hans Lünenborg (1904-1990) gestaltet und von der Glasmanufaktur Dr. Ritter eingebaut. Es wurde von der Gemeinde als „Himmlisches Jerusalem“ oder auch

Dieter Hartmann (1939-2022): St. Marien in Köln-Fühlingen (1987)

Diese Abbildung zeigt eigentlich keine prächtige Pforte des Himmels, sondern ein einfaches, hölzernes Gatter zwischen zwei grünen Hecken, deren Bewuchs durch Wellenlinien und Schraffuren angedeutet ist. Im Hintergrund erhebt sich nicht etwa die Stadt Gottes, sondern eine Ansammlung von Geröll oder eine Felsformation grauer Steine. Nichts ist lebendig: Keine Engel,

Erhardt Klonk (1898-1984): Evangelische Stadtkirche in Lengerich (1967)

„Das Himmlische Jerusalem“ ist ein Fenster des Marburger Glaskünstlers Erhardt Klonk d. Ä. (1898-1984), der kurz zuvor schon Fenster mit dem Himmlischen Jerusalem für Kirchen in Marburg und Osthofen entworfen hat. Der goldgelbe Lichtkreis in der mittleren Fensterbahn soll das Zentrum der Stadt markieren. An den Außenbahnen zweier Bögen findet

Paul Weigmann (1923-2009): St. Vinzenzhaus in Bad Godesberg (1965)

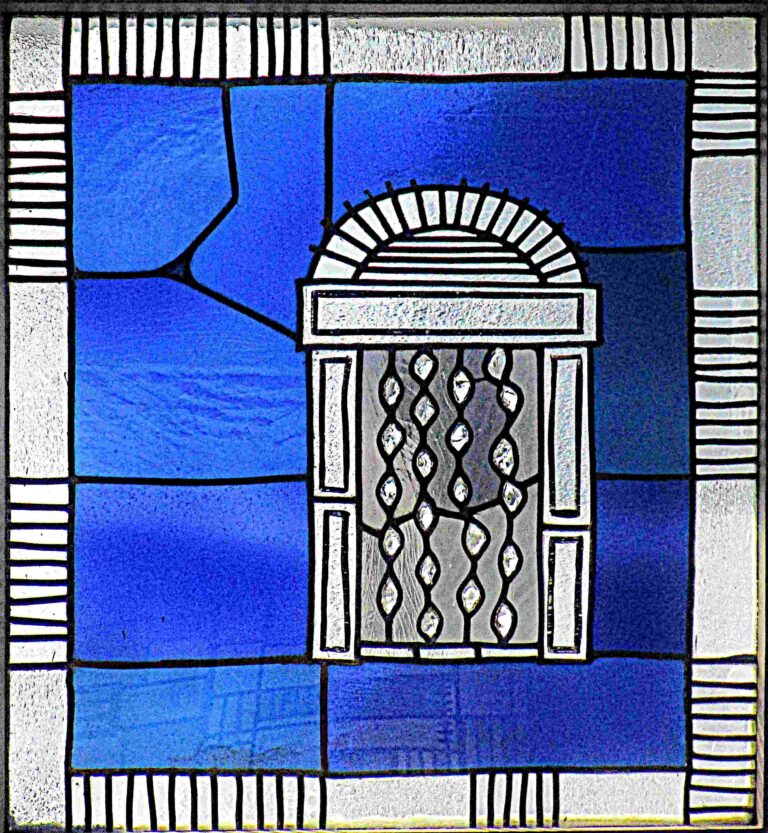

Nach Unterlagen des Kölner Bistums wurde im Jahr 1965 in Bonn-Bad Godesberg das St. Vinzenzhaus errichtet. Dies ist ein Alten- und Pflegeheim, welches von Vinzentinerinnen geführt wird. Zu der Erstausstattung der Kapelle gehören Symbole aus der Lauretanischen Litanei, darunter auch die Pforte des Himmels. Dieses Fenster gehört in eine Reihe

Rudolf Krüger-Ohrbeck (1930-2000): St. Marien-Hospital in Borken (1966)

Glasfenster mit Darstellungen des Neues Jerusalem außerhalb von Kirchen sind eine Rarität, am häufigsten findet man sie noch in Rathäusern als Gerichtsbild, in Friedhofskapellen oder in Krankenhäusern. Die Kapelle im Untergeschoss des St. Marien-Hospitals in Borken (Münsterland) wird von der örtlichen römisch-katholischen Remigiuskirche mit betreut. Das Betonfenster links neben dem

Paul Weigmann (1923-2009): Christuskirche in Zülpich (1976)

Die einstige Römerstadt Zülpich im Rheinland ist die Heimstätte einer evangelischen Christuskirche. Ihre einfache Nachkriegsverglasung wurde im Dezember 1976 zum 25-jährigen Gemeindejubiläum durch eine anspruchsvollere Arbeit ausgetauscht, womit man den Glaskunstmeister Paul Weigmann (1923-2009) beauftragte. Weigmann schuf unter der Orgelempore der Kirche eine großformatige Komposition aus blauem und rotem Antikglas,

Lies Ebinger (1926-2020) und Heinz Ebinger: Das Neue Jerusalem aus der „Arche“ in Nieder-Ramstadt (1982)

Das Haus „Arche“ ist ein Gebäude der Nieder-Ramstädter Diakonie unweit von Darmstadt am Fuß des Odenwalds. Das Haus war ursprünglich, worauf noch der Name hindeutet, als Wohnheim für Menschen mit Behinderung errichtet worden, später wurde es zu einem Verwaltungsbau der

Klaus Arnold (1928-2009): Glasfenster aus St. Matthäus in Mannheim (1967)

Nach nur einem Jahr, 1967, hat der Künstler eine ähnliche Arbeit wie in Aglasterhausen geschaffen, diesmal in Mannheim. Auch diese römisch-katholische Kirche hat den Namen St. Matthäus und gehört zum gleichen Bistum Freiburg wie Aglasterhausen. In Mannheim ist es diesmal

MS 65: Apokalypsetext mit Kommentar (um 1260)

Die mittelalterliche Handschrift mit der Signatur „MS 65“ aus der New College Library in Oxford steht, was die Darstellung des Himmlischen Jerusalem angeht, einerseits mit der spanischen Beatustradition, andererseits mit der Trinity-Apokalypse aus England in Beziehung; sie wird auch als

„Weißes Kreuz“: Jerusalems-Postkarte (1906)

Tatsächlich gab es auch immer wieder Postkarten mit dem Motiv des Neuen Jerusalem, etwa eine satirische Karte aus Hamburg oder eine fromme Bildpostkarte aus Schweden (beide um 1902), oder auch modernere Beispiele, etwa von der Künstlerin Bracha Brym-Lavee (1989). Es

MS Wittert 5: Apokalypsekommentar (um 1300)

Die Seiten „Alpha und Omega“ (fol. 42r) und „Das Lamm und Jerusalem“ (fol. 46r) fallen durch ihre ungewöhnliche, durchweg fröhliche Farbgebung auf, welche sich keineswegs an das sonst bei diesem Thema meist vorherrschende rotblaue Schema hält. Beide Miniaturen stammen aus

Johann Chrysostomus Finck und Jakob Negele: Himmelspforten-Schnitzerei aus Mariä Heimsuchung in Brunnenthal (1677)

Die Darstellungen der Maria Immaculata waren das vielleicht erfolgreichste Bildkonzept der Frühen Neuzeit, sicherlich in katholischen Gegenden. Dabei konnte eine Unzahl verschiedener Gegenstände ausgewählt werden, um die Tugenden Mariens zu repräsentieren. Für jeden war etwas dabei. Gewöhnlich wurden diese Gegenstände

Über mich

Dr. Claus Bernet

Um etwa 1990 begann ich, mich mit dem Thema Jerusalem zu beschäftigen. Die Stadt habe ich mehrfach bereist und Bücher zu diesem Thema verfasst; erwähnen sollte man vielleicht die Reihe „Meisterwerke des Himmlischen Jerusalem“, den Band „Perlen des Neuen Jerusalem“ und meine Dissertation „Gebaute Apokalypse“. Zahlreiche Aufsätze erschienen immer wieder in Fachzeitschriften (Das Münster, Textilkunst International, Zeitschrift für Sepulkralkultur, u.v. a.). Mit meiner wissenschaftlichen Dokumentation von Jerusalems-Kunstwerken konnten bereits Ausstellungen und Museumskataloge unterstützt sowie Gemeinden bei der Anschaffung von geeigneten Kunstwerken beraten werden. Regelmäßig gebe ich auch Bildvorträge zu diesem Thema. Grundlage der Publikationen und der Bildvorträge sind meine fotografische Sammlung von inzwischen 6.000 Aufnahmen von Glasfenstern, Fresken, Mosaiken und anderen Kunstwerken.