LETZTER BEITRAG

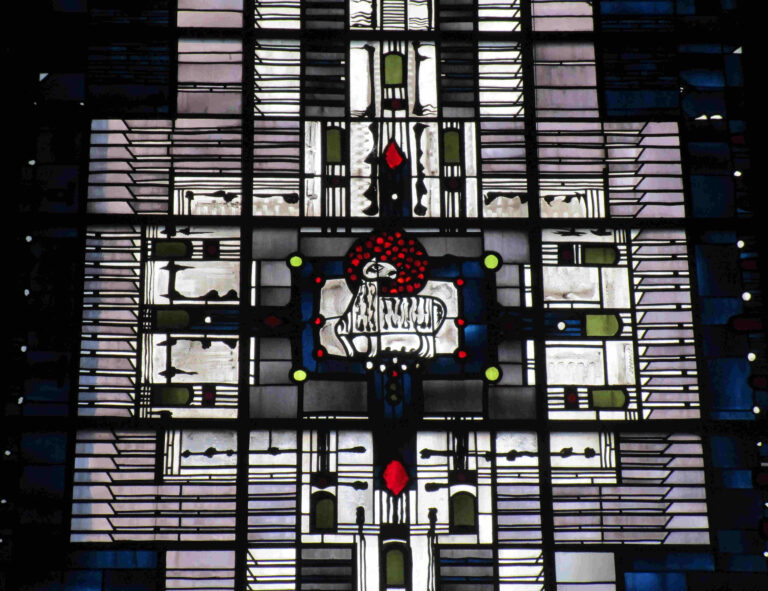

David Hetland (1947-2006): Kapelle des Riverview Place in Fargo (1987)

Riverview Place in Fargo (Nort Dakota), zu dem auch eine Kapelle für die Seniorenwohnanlage gehört, wurde von den Presentation Sisters gegründet. Die Einrichtung wurde zur Bereitstellung von Wohnraum und Pflege entwickelt und verfügt über eine

Léon-Louis Mazuet (1834-1915): Notre-Dame in Bayeux (1901)

Bayeux ist eine französische Stadt in der Normandie. Die dortige zentrale römisch-katholische Kirche ist die Kathedrale Notre-Dame. Als eines der bedeutendsten sakralen Baudenkmäler von Frankreich wurde der Bau bereits im Jahr 1862 als „Monument historique“ klassifiziert. Im mittelalterlichen Chorumgang befindet sich die Kapelle „Zu unserer Frau“, was sich auf Maria

Alain Makaraviez (geb. 1936) und Edwige Walmé (1990-1992): Kathedralenfenster von Clermont-Ferrand (1982)

In einer eher traditionellen Manier zeigt ein blaugetöntes Glasfenster, wie ein übergroßer Engel das Himmlische Jerusalem ausmisst. Es ist eine gewaltige weiße Figur mit roten Flügeln und einem weißen Gewand mit Lilien, welche sich entlang des oberen gerundeten Abschlusses des Fensters zieht. Darunter setzen unmittelbar die Dachanlagen der Stadt an,

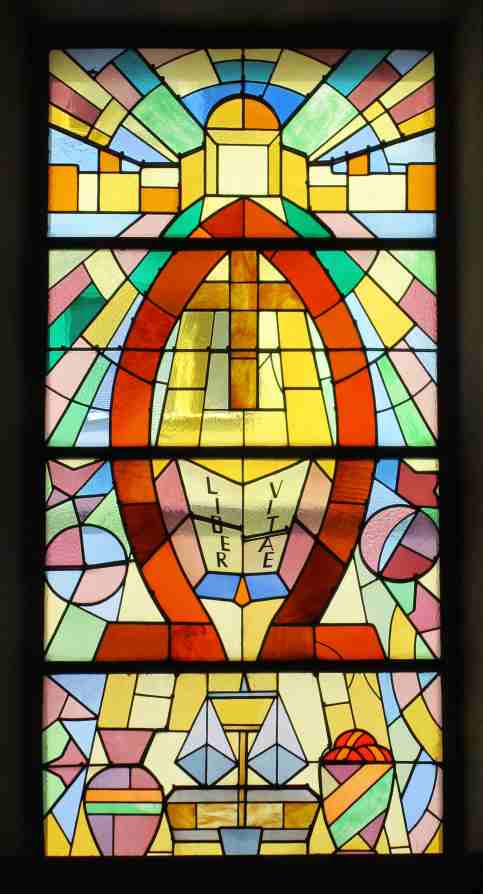

Oswin Amann (1927-2007): Kirche Namen Jesu in Wien (1950)

Die fünf Fenster der römisch-katholischen Kirche „Namen Jesu“ in Wien-Meidling bilden ein Ensemble. Ihr gemeinsames Thema ist „Jesus Christus“. Sie wurden im Jahr 1950 von dem Künstler Oswin Amann (1927-2007) für diesen wichtigen sakralen Nachkriegsbau hergestellt. In ganz Österreich war es nach 1945 das erste Mal, dass ein Neues Jerusalem

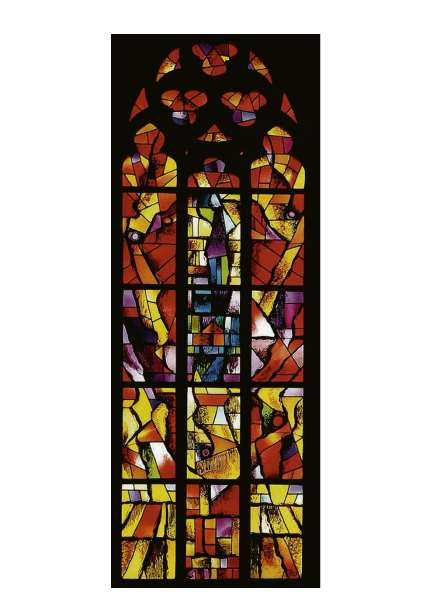

Rudolf Szyszkowitz (1905-1976): Fenster aus der Kapelle des Priesterseminars Graz (1963)

Die Fenster-Serie in der römisch-katholischen Kapelle „Unbefleckte Empfängnis Mariä“ des Priesterseminars in Graz, der Landeshauptstadt der Steiermark, wurde in den Jahren 1961 bis 1963 durch den österreichischen Maler und Grafiker Rudolf Szyszkowitz (1905-1976) gestaltet. Seine farbintensiven Glasfenster stellen die christliche Heilsgeschichte dar und erstrecken sich thematisch von der Schöpfung bis

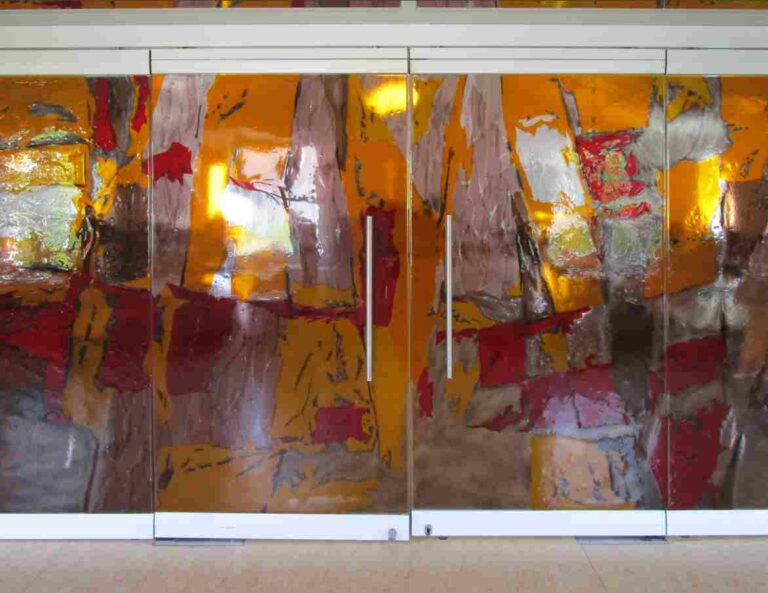

Raphael Statt (geb. 1958): Glaswand in der Hochschule von Heiligenkreuz in Niederösterreich (2015)

Das insgesamt 35 Quadratmeter große Fensterband ist überwiegend abstrakt gehalten. Hergestellt wurde das in Schmelzglas geschaffene zwanzigteilige Werk in der Glasmalereimanufaktur Stift Schlierbach in Oberösterreich. Bei dem Kunstwerk handelt es sich um eine neu gestaltete monumentale Glaswand für den Vorlesungssaal namens „Ottonianum“ der Philosophisch-Theologischen Hochschule Benedikt XVI. Heiligenkreuz bei Wien.

Ernst Jansen-Winkeln (1904-1992): Mutter-Gottes-Kapelle in Schleiden-Scheuren (1963)

In Jahr 1963 schuf der Glaskünstler Ernst Jansen-Winkeln (1904-1992) eine Himmelspforte, zeitgleich zum selben Thema in St. Maria Empfängnis in Mönchengladbach-Venn und kurz bevor eine weiteres Jerusalem von ihm in Linnich entstehen sollte. Der Künstler war 1963/64 so intensiv wie niemals zuvor oder danach mit dem Himmlischen Jerusalem beschäftigt. Diese

Adolf A. Osterider (1924-2019): Pfarrkirche Riegersburg (1979)

„Das Himmlische Jerusalem“, so ist der Titel in der Gemeinde, ist ein überwiegend modern-abstraktes Bleiglasfenster in der Pfarrkirche Riegersburg in der Steiermark. Im Jahr 1979 wurde das Fenster in das Schiff eingebaut, geschaffen von dem 1924 in Graz geborenen Adolf A. Osterider. In dem Maßwerkfenster erstreckt sich Jerusalem auf drei

Hermann Gottfried (1929-2015): St. Marienkirche in Bergisch Gladbach-Gronau (1983)

In den Jahren von 1979 bis 1983 wurde die 1953 erbaute römisch-katholische St. Marienkirche in Bergisch Gladbach-Gronau sukzessive mit neuen Glasfenstern ausgestattet. Der Fensterwand im Altarraum rechts war das Thema „Anbetung des Lammes im Himmlischen Jerusalem“ vorgegeben; sie ist aus blauem und grauem Antikglas, Blei und Schwarzlot. Es war der

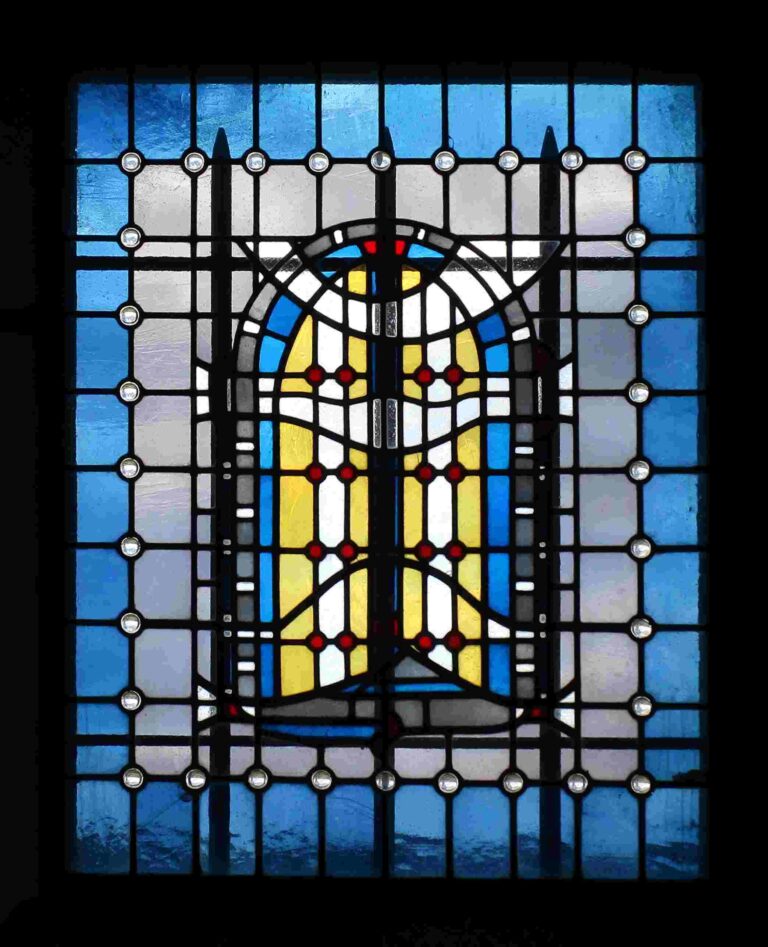

Harry MacLean (1908-1994): Dreifaltigkeitskirche in St. Ilgen (1964)

Die Renovierung der evangelischen Dreifaltigkeitskirche von St. Ilgen, südlich von Heidelberg, war ein Schwerpunkt der Gemeinde unter ihrem damaligen Pfarrer Willi E. Moser in den Jahren 1963 bis 1964. Die alten Fenster der Jugendstilkirche, im Zweiten Weltkrieg schwer beschädigt, wurden erst mit einer Notverglasung gesichert und später gegen Entwürfe des

Georg Jansen-Winkeln (1940-2011): Friedhofskapelle in Dahlem (1988)

Diese Dahlemer Friedhofskapelle steht nicht im Berliner Ortsteil Dahlem, sondern im Kreis Euskirchen der Eifelregion. Das Thema der fünf Glasfenster sind die Symbole der Reinheit Mariens nach der Lauretanischen Litanei. Dieses Motiv ist in der Sakralkunst oft aufgenommen worden, in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts jedoch eine Ausnahme und

Peter Valentin Feuerstein (1917-1999): Christuskirche in Karlsruhe (1974)

Der Neckarsteinacher Glasmaler Peter Valentin Feuerstein (1917-1999) entwarf die beiden neuen Seitenfenster der Mittelempore der evangelischen Christuskirche in Karlsruhe. Anstelle der beiden Reformatoren Calvin und Zwingli, die nicht mehr erwünscht waren, traten im Jahr 1973 zwei apokalyptische Themen: „Das himmlische Jerusalem“ mit dem Christuslamm in der Mitte (hier zu sehen)

Erentrud Trost (1923-2004): Warsteiner Krankenhauskapelle (1968)

In Warstein, südlich von Paderborn, wurde im Jahr 1968 in der Klinik des Landschaftsverbands Westfalen-Lippe eine römisch-katholische Kapelle eingerichtet. Sie wurde dem Heiligen Vinzenz geweiht. Kapellen in Krankenhäusern führen oft diesen Namen und beziehen sich damit auf den Heiligen und Priester Vinzenz von Paul oder Vinzenz Depaul (1581-1660). Dieser war

Nikolaus Bette (geb. 1934): Chorfenster aus St. Marien in Radevormwald (1973)

Der Bottroper Glasmaler Nikolaus Bette (geb. 1934) schuf im Jahr 1973 das südliche Fenster der Westseite im Chorraum der römisch-katholischen Kirche St. Marien in Radevormwald im Bergischen Land. Der Ort hatte bereits in der Martine-Kirche ein Neues Jerusalem in Glas, welches Bette sicherlich nicht unbekannt war. Zu dieser Arbeit der

Manfred Espeter (1930-1992): Fenster aus St. Bartholomäus in Marl-Polsum (1967)

In Marl-Polsum (nördliches Ruhrgebiet) wurde im Jahr 1967 in der römisch-katholischen Kirche St. Bartholomäus ein Fenster mit dem Lamm im Himmlischen Jerusalem eingebaut. Es geht zurück auf einen Entwurf von Manfred Espeter (1930-1992), einem deutschen Glasmaler und Bildhauer, der hier das erste und letzte Mal in seinem Schaffen das Neue

Nikolaus Bette (geb. 1934): St. Maria Immaculata in Verl-Kaunitz (1976)

In Kaunitz bei Verl in Ostwestfalen besitzt die römisch-katholische Kirche St. Maria Immaculata ein Glasfenster von Nikolaus Bette (geb. 1934), der es im Jahr 1976 im Auftrag des Erzbistums Paderborn angefertigt hat. Es befindet sich im oberen Bereich des linken Seitenfensters im Eingangsbereich der Kirche, hergestellt aus Antikglas, Blei und

Siegfried Assmann (1925-2021): Betonfenster aus St. Gertrud in Lübeck (1962)

St. Gertrud in Lübeck ist eine gewaltige Großkirche des Protestantismus, 1909/10 nach den Plänen der Berliner Architekten Peter Jürgensen und Jürgen Bachmann als historistischer Bau im Übergang zum Jugendstil errichtet, im Prinzip ähnlich wie die St. Jakobikirche in Peine (1904)

Erhart Mitzlaff (1916-1991): Bremer Kirche St. Stephani (1967)

Mitte der 1960er Jahre erhielt der Künstler Erhart Mitzlaff (1916-1991) den Auftrag für Glasfenster für die Bremer Kirche St. Stephani. Das gesamte altstädtische Stephaniviertel der Hansestadt Bremen ging im Zweiten Weltkrieg verloren, allein die Kirchenruinen wurden wieder aufgebaut, zunächst mit

Luis Tristán de Escamilla (1585-1624): Ölgemälde „Maria Immaculata“ aus San Julián in Santa Olalla (um 1620)

Die Ölmalerei der Unbefleckten Empfängnis, die einst unter der lateinischen Bezeichnung „Tota Pulchra Est“ bekannt war, ist zweifellos das bedeutendste Staffeleiwerk, das in der Kirche San Julián in Santa Olalla (Zentralspanien) aufbewahrt wird. Es ist ein Werk (167 x 111

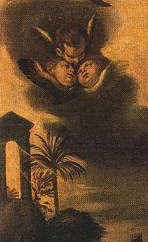

Anonyme Darstellungen der Maria Immaculata aus Europa (17. Jh.)

Bei Darstellungen der Maria Immaculata nach den textlichen Angaben der Lauretanischen Litanei gibt es fast einhundert verschiedene Symbole, die mit Maria in Verbindung gebracht werden und ihre Tugenden versinnbildlichen. Eines der Symbole findet sich oft, vielleicht ist es unter den

Wilfried Pinsdorf (geb. 1961): Grabstein auf dem Zentralfriedhof von Münster (1997)

Grabsteine mit dem Motiv des Himmlischen Jerusalem mag es immer gegeben haben, vermehrt findet man sie seit dem Ende des 20. Jahrhunderts, als sich die gesamte Sepulkralkultur stark zu verändern begann. Beispiel dafür ist eine Arbeit aus Sandstein von Steinmetz

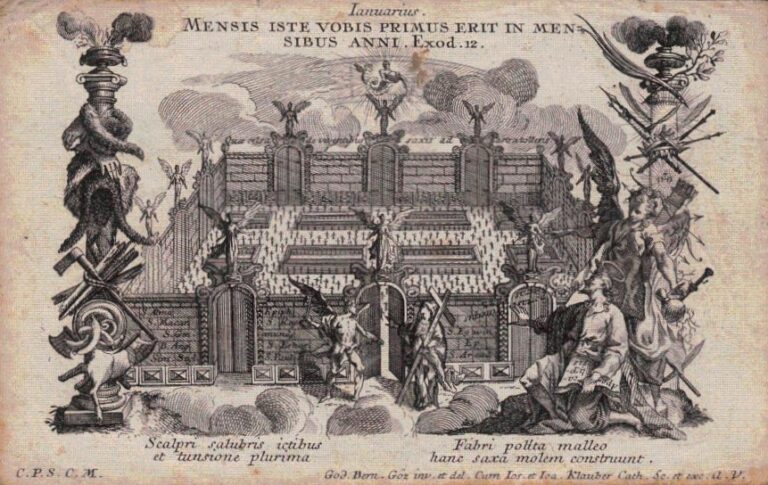

Gottfried Bernhard Göz (1708-1774): Monat Januar 1740

Gottfried Bernhard Göz (auch Goez oder Götz, 1708-1774) war ein bekannterer Barockkünstler, seine Malereien haben sich in der Wallfahrtskirche Birnau, der Stiftspfarrkirche St. Kassian in Regensburg und im Schloss Leitheim erhalten. Göz stammt aus Mähren und zog 1730 nach Augsburg,

Über mich

Dr. Claus Bernet

Um etwa 1990 begann ich, mich mit dem Thema Jerusalem zu beschäftigen. Die Stadt habe ich mehrfach bereist und Bücher zu diesem Thema verfasst; erwähnen sollte man vielleicht die Reihe „Meisterwerke des Himmlischen Jerusalem“, den Band „Perlen des Neuen Jerusalem“ und meine Dissertation „Gebaute Apokalypse“. Zahlreiche Aufsätze erschienen immer wieder in Fachzeitschriften (Das Münster, Textilkunst International, Zeitschrift für Sepulkralkultur, u.v. a.). Mit meiner wissenschaftlichen Dokumentation von Jerusalems-Kunstwerken konnten bereits Ausstellungen und Museumskataloge unterstützt sowie Gemeinden bei der Anschaffung von geeigneten Kunstwerken beraten werden. Regelmäßig gebe ich auch Bildvorträge zu diesem Thema. Grundlage der Publikationen und der Bildvorträge sind meine fotografische Sammlung von inzwischen 6.000 Aufnahmen von Glasfenstern, Fresken, Mosaiken und anderen Kunstwerken.