LETZTER BEITRAG

David Hetland (1947-2006): Kapelle des Riverview Place in Fargo (1987)

Riverview Place in Fargo (Nort Dakota), zu dem auch eine Kapelle für die Seniorenwohnanlage gehört, wurde von den Presentation Sisters gegründet. Die Einrichtung wurde zur Bereitstellung von Wohnraum und Pflege entwickelt und verfügt über eine

Pieter Wiegersma (1920-2009): Catharinakerk in Eindhoven (1962)

1961/62 wurde in der römisch-katholischen Catharinakerk (Katharinenkirche) in Eindhoven in der niederländischen Provinz Nordbrabant ein gewaltiges Rosettenfenster eingesetzt. Man findet es direkt gegenüber dem Chor am Westwerk, wo es über die Portale des heute nicht mehr genutzten Haupteingangs wie ein Tympanon schmückt. Im Gegensatz zu den übrigen Fenstern dieser Kirche

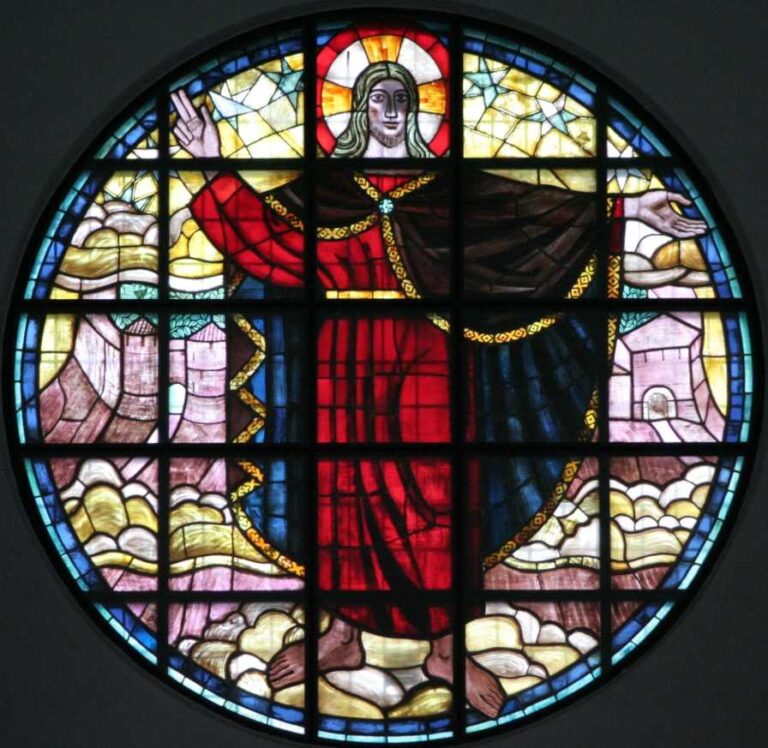

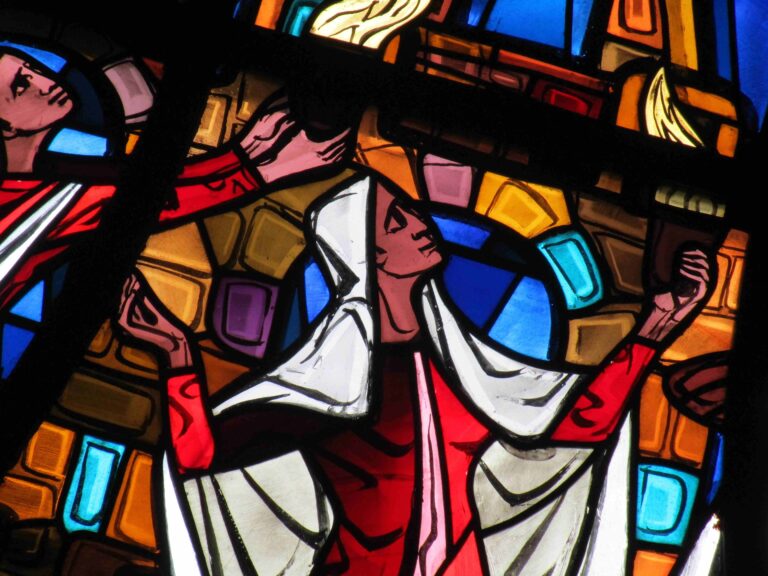

Henri Chailleux: Kapelle Sainte-Thérèse in Paris (um 1927)

Die Pariser Stadtkapelle Sainte-Thérèse de la fondation d’Auteuil (16. Arrondissement) ist der Muttergottes geweiht, wie die römisch-katholischen Gläubigen Maria nennen. Diese Person ist daher künstlerisch in dem römisch-katholischen Bau vielfach thematisiert worden, auch bei den zwölf Glasfenstern im Kirchenschiff, wo man in dem oberen Rundfenster Motive der Lauretanischen Litanei dargestellt

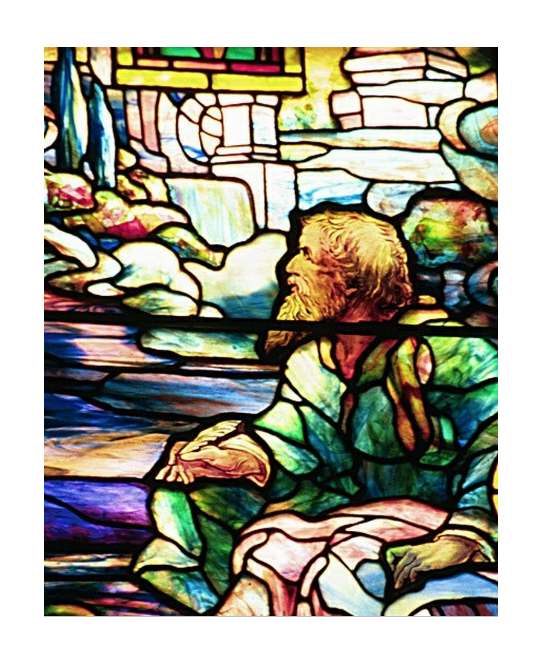

Louis Comfort Tiffany (1848-1933): Union Congregational Church in Montclair (1920)

Die Tiffany Studios stehen heute für Tradition und höchste Qualität in der Glaskunst. In der langen Geschichte des Unternehmens wurde mehrfach auch das Himmlische Jerusalem thematisiert, vor allem auf Arbeiten des Jugendstils. Sie alle sind in Städten an der amerikanischen Ostküste zu finden, so auf einem Fenster für die May

Thomas Kesseler (geb. 1956) und Dietmar Filter: Kapelle des „Himmlischen Jerusalem“ in Bottrop (1997-2000)

Kirchen oder Kapellen, die im Titel das Himmlische Jerusalem führen und baulich darauf Bezug nehmen, sind selten. In Bottrop (Ruhrgebiet) wurde zwischen 1997 und 2000 durch die römisch-katholische Kirchengemeinde Herz-Jesu in unmittelbarer Nähe zum Kirchenraum in einem ungenutzten Turmzimmer eine Werktagskapelle eingerichtet. Diese erhielt den Namen „Himmlisches Jerusalem“. Bauleiter waren

Johan Thomas Skovgaard (1888-1977): Messiaskirken in Charlottenlund (um 1925)

Etwa um das Jahr 1925 entstand dieses ungewöhnliche Rundfenster in der Messiaskirken in Charlottenlund nördlich von Kopenhagen in Dänemark. Es ist eine frühe Arbeit von Johan Thomas Skovgaard (1888-1977). Skovgaard war ein Künstler auf verschiedensten Gebieten wie Kirchendekorationen, Buchillustrationen, Malereien, Zeichnungen und Skulpturen. Bekannter wurde er nach dem Zweiten Weltkrieg

Frank Larscheid (1885-1944): St Alphonsus in Windsor (um 1914)

Um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert baute Frank Larscheid (1885-1944) aus Milwaukee ein Fenster mit dem Himmlischen Jerusalem in der römisch-katholischen Kirche St Alphonsus in Windsor (Ontario, Kanada) ein. Es ist heute die älteste noch am Originalstandort erhaltene Glasmalerei eines Himmlischen Jerusalem in ganz Kanada. Welche Fenster sich

St. Maria Czestochowa in Nanticoke (1901)

Die im Jahr 1901 erbaute römisch-katholische Kirche St. Mary of Czestochowa in Nanticoke wurde mit reichhaltigen Glasmalereien ausgestattet. Nanticoke ist eine Stadt im Luzerne County im US-Bundesstaat Pennsylvanien. Anfang des 20. Jahrhunderts erlebte Nanticoke einen gewaltigen Aufschwung durch den Bergbau, der Ort wuchs auf dreißigtausend Einwohner an und wurde zur

Zürcher Gedenkfenster aus dem Pariser Louvre (1647)

Aus der Renaissance haben sich aus naheliegenden Gründen nur wenige Glasfenster mit dem Himmlischen Jerusalem erhalten. Eine wertvolle Ausnahme befindet sich heute im Pariser Museum Louvre (Inventarnummer MR 2689). Es handelt sich dabei um ein Gedenkfenster, welches Georg Müller, der reformatorische Pfarrer zu Tallwyl, und Hans-Rudolf Wyss, Pfarrer zu Kilchberg

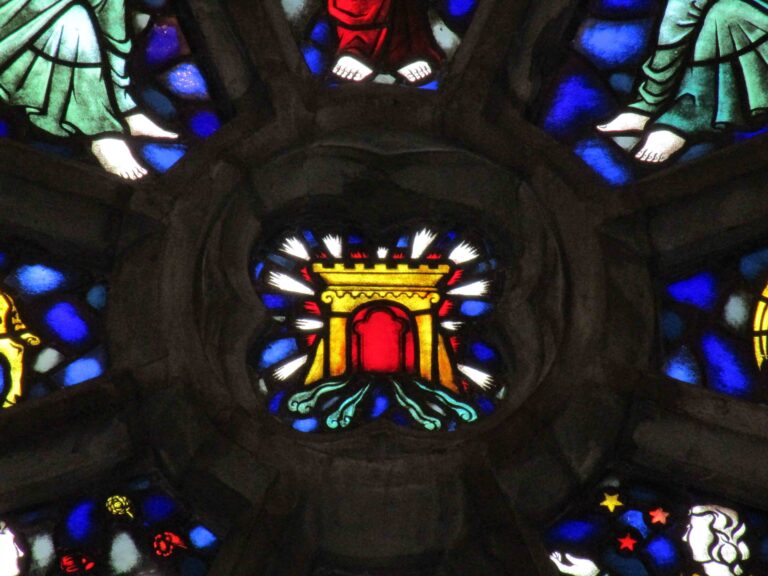

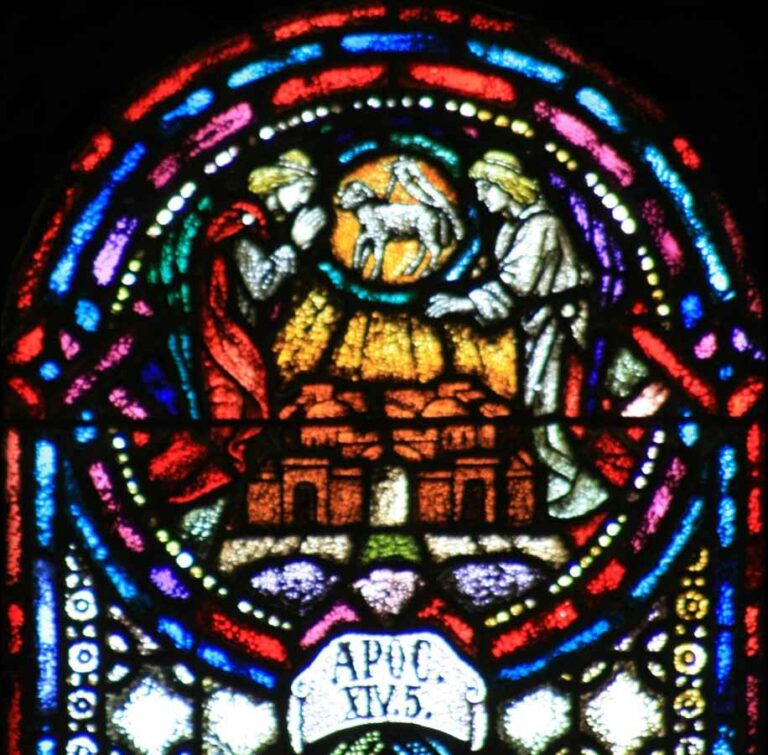

Michael O’Connor (1801-1867) und Arthur O’Connor (1826-1873): St Eurgain and St Peter in Northop (1867)

Das Kunstwerk „Angels Adoring the Trinity with the New Jerusalem“, zu Deutsch etwa: „Die Engel bestaunen die Trinität und das Neue Jerusalem“ besteht aus einem Doppelfenster, welches in der Mitte durch das goldfarbene Himmlische Jerusalem verbunden ist. Es entstand in Erinnerung an Edward Lewis, der mit 56 Lebensjahren 1833 gestorben

Max Weiss (1910-1972): St. Isidorus in Heibloem (1952)

Auch in den Niederlanden wurden im Zweiten Weltkrieg durch Sprengbomben außerordentlich viele Glasfenster für immer vernichtet. Mauersteine kann man wieder zusammenfügen, Glassplitter nicht. Der Bildhauer und Maler Max Weiss (1910-1972) schuf im Jahr 1952 neue Fenster für die römisch-katholische Kirche Sankt Isidorus. Weiss aus Plauen kam 1929 in Kontakt mit

Barnard Flower (gest. 1517): St. Mary in Fairford (um 1500)

Die Kirche St. Mary in Fairford, Gloucestershire, wurde um das Jahr 1500 mit neuen Buntglasfenstern ausgestattet. Sie wurden von dem Großhändler John Tame (um 1430-1500) gestiftet und werden dem flämischen Künstler Barnard Flower (gest. 1517) zugeschrieben. Eine frühneuzeitliche Quelle berichtet: „Ungefähr im Jahr 1492, kurz nach der Belagerung von Boloigne,

Herman Veldhuis (1878-1954): Reformierte Kirche von Enschede-Noord (1930)

Der Entwurf der originalen Bleiglasfenster für den Bau der reformierten Kirche von Enschede, einer Stadt der Provinz Limburg direkt an der deutsch-niederländischen Grenze bei Gronau, stammt von Herman Veldhuis (1878-1954), einem 1930, als die Fenster geschaffen wurden, populären Künstler. Heute ist der expressionistische Maler und Glaskünstler aus Delft so gut

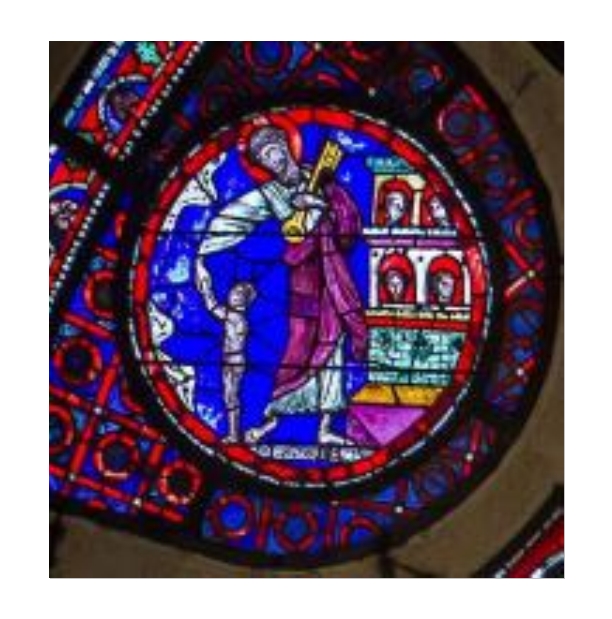

Saint-Chapelle in Paris (15. Jh.)

Einige Reliquien bedeutender Heiliger aus Jerusalem waren seit dem 4. Jahrhundert im Besitz der Kaiser von Ostrom (Byzanz). Als sie von Ludwig IX. (König von Frankreich von 1226 bis 1270) für Saint-Chapelle in Paris erworben wurden, steigerte er dadurch das Ansehen von Frankreich und der Stadt Paris, welches sich damit

Claudius Lavergne (1815-1887): St André de l’Europe in Paris (1861)

St André de l’Europe, eine römisch-katholische Kirche im achten Arrondissement von Paris, präsentiert sich mit einer Fensterserie nach der Lauretanischen Litanei. Das Fenster mit der Himmelspforte entwarf Claudius Lavergne (1815-1887), ein französischer Maler, Kunstkritiker und Glasmaler. Das war im Jahr 1861. Er hatte im angrenzenden sechsten Arrondissement seine Werkstatt, wo

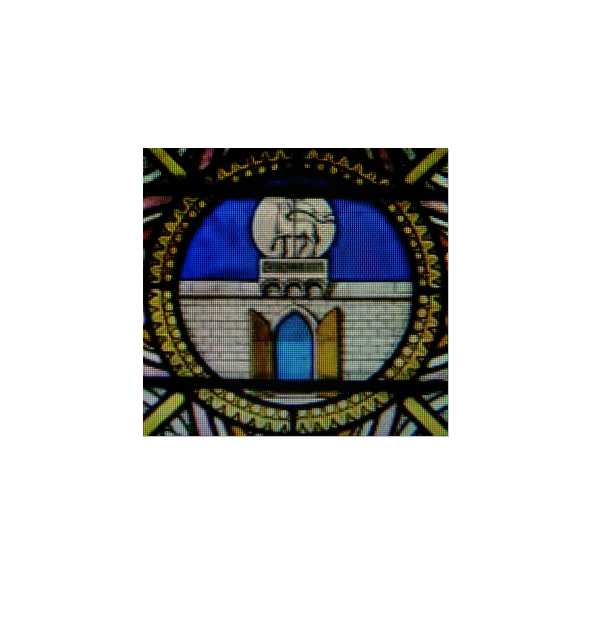

Notre-Dame in Mantes-la-Jolie (um 1230)

Um das Jahr 1230 entstand diese mittelalterliche Glasmalerei als Teil des prächtigen Rosettenfensters an der Westseite der römisch-katholischen Kirche Notre-Dame in Mantes-la-Jolie (Département Yvelines). Vor uns haben wir vermutlich eine der ältesten Darstellung des Himmlischen Jerusalem auf Glas, mit Sicherheit eine der ältesten Darstellungen in Frankreich. Gegeben hat es im

Renate Strasser (1924-2012): Fensterkreuz aus der Kirche „Zum Heiligen Kreuz“ in Berlin-Wilmersdorf (1973)

Im Jahr 1973 wurde in einer Selbständigen Evangelisch-Lutherischen Kirche (SELK) das Thema des Himmlischen Jerusalem in einem Glasfenster bildlich umgesetzt. Nachdem zuvor schon Werner Gabel und Werner Eckgold für die SELK tätig gewesen waren, bildete sich langsam eine figürliche Tradition

Paramentwerkstatt Stuttgart: Weißes Antependium für die Kirche von Fornsbach (um 1965)

1949 wurden gleichzeitig das Rathaus, die Dorfschule und die evangelische Kirche von Fornsbach im oberen Murrtal (östliches Baden-Württemberg) neu errichtet, zum Teil auf dem ehemaligen Standort und in den einstigen Proportionen. Der erste Wiederaufbau war einfach und zweckdienlich, Kunst spielte

Albert Birkle (1900-1986): Chorfenster in St. Jakob in Gernsbach (1966)

Zu Beginn der 1960er Jahre stand für die evangelische Gemeinde von Gernsbach, einer badischen Stadt am Rande des Schwarzwalds, endgültig fest, dass der Chorbereich mit neuen, hochwertigen Glasfenstern ausgestaltet werden sollte. Pfarrer Siegfried Diemer kam damals überein, damit den Glasmeister

Adolf Saile (1905-1994): Altarfenster der evangelischen Kirche in Gammertingen (1956)

Bereits im Jahr 1851 wurde in Gammertingen (Schwäbische Alb) eine evangelische Kirchengemeinde gegründet, damals noch in einem überwiegend katholischem Umfeld. Die Gemeinde gehörte damals zum Kirchenkreis der hohenzollerischen Lande der evangelischen Kirche der altpreußischen Union. 1891 wurde dann in Gammertingen

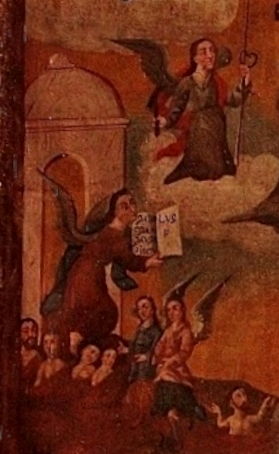

Anonym: Himmelspforte einer mexikanischen Kreuzigungsdarstellung aus San Martin Obispo de Tours in Huaquechula (17. Jh.)

Dieses Himmlische Jerusalem gehört einmal nicht zu einer Darstellung der Maria Immaculata, sondern zu einer Kreuzigungsdarstellung aus dem 17. Jahrhundert. Sie wurde in Mexiko angefertigt und befindet sich heute im Schiff der ehemaligen römisch-katholischen Klosterkirche San Martin Obispo de Tours,

Erich Horndasch (1926-2010): Rupertuskapelle der Abtei Ottobeuren (1964)

Erich Horndasch (1926-2010) war als Sakralkünstler vor allem in Bayern südlich der Donau über einen langen Zeitraum gefragt, erste Arbeiten finden sich bereits in den 1940er Jahren, letzte Werke im 21. Jahrhundert. Heute so gut wie vergessen, war Horndasch in

Über mich

Dr. Claus Bernet

Um etwa 1990 begann ich, mich mit dem Thema Jerusalem zu beschäftigen. Die Stadt habe ich mehrfach bereist und Bücher zu diesem Thema verfasst; erwähnen sollte man vielleicht die Reihe „Meisterwerke des Himmlischen Jerusalem“, den Band „Perlen des Neuen Jerusalem“ und meine Dissertation „Gebaute Apokalypse“. Zahlreiche Aufsätze erschienen immer wieder in Fachzeitschriften (Das Münster, Textilkunst International, Zeitschrift für Sepulkralkultur, u.v. a.). Mit meiner wissenschaftlichen Dokumentation von Jerusalems-Kunstwerken konnten bereits Ausstellungen und Museumskataloge unterstützt sowie Gemeinden bei der Anschaffung von geeigneten Kunstwerken beraten werden. Regelmäßig gebe ich auch Bildvorträge zu diesem Thema. Grundlage der Publikationen und der Bildvorträge sind meine fotografische Sammlung von inzwischen 6.000 Aufnahmen von Glasfenstern, Fresken, Mosaiken und anderen Kunstwerken.