LETZTER BEITRAG

David Hetland (1947-2006): Kapelle des Riverview Place in Fargo (1987)

Riverview Place in Fargo (Nort Dakota), zu dem auch eine Kapelle für die Seniorenwohnanlage gehört, wurde von den Presentation Sisters gegründet. Die Einrichtung wurde zur Bereitstellung von Wohnraum und Pflege entwickelt und verfügt über eine

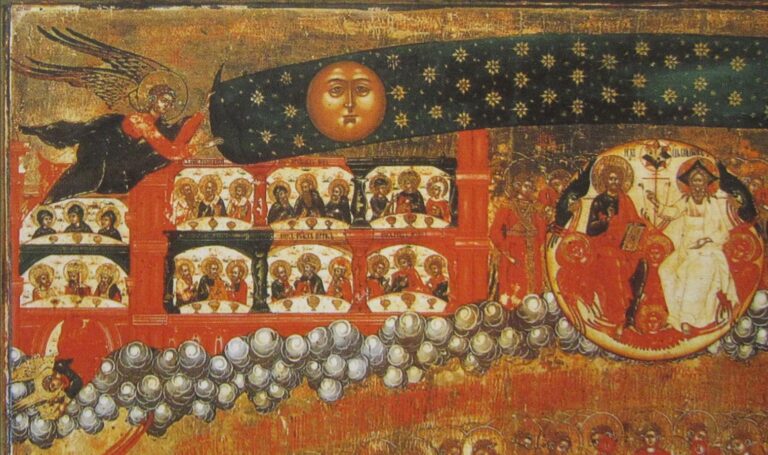

Ikonentyp „Die zweite und schreckliche Wiederkehr unseres Herrn Jesus Christus“ (18. Jh. und 19. Jh.)

Diese Weltgerichts-Ikone entstand in Russland im 18. Jahrhundert und wurde oftmals kopiert. Ihre (hier nicht abgebildete) Überschrift lautet auf Deutsch: „Die zweite und schreckliche Wiederkehr unseres Herrn Jesus Christus, zu richten die Lebenden und Toten“, wie es in der Johannesoffenbarung geschildert ist.Insgesamt ist die mit Temperafarben gefertigte Ikone 108 x

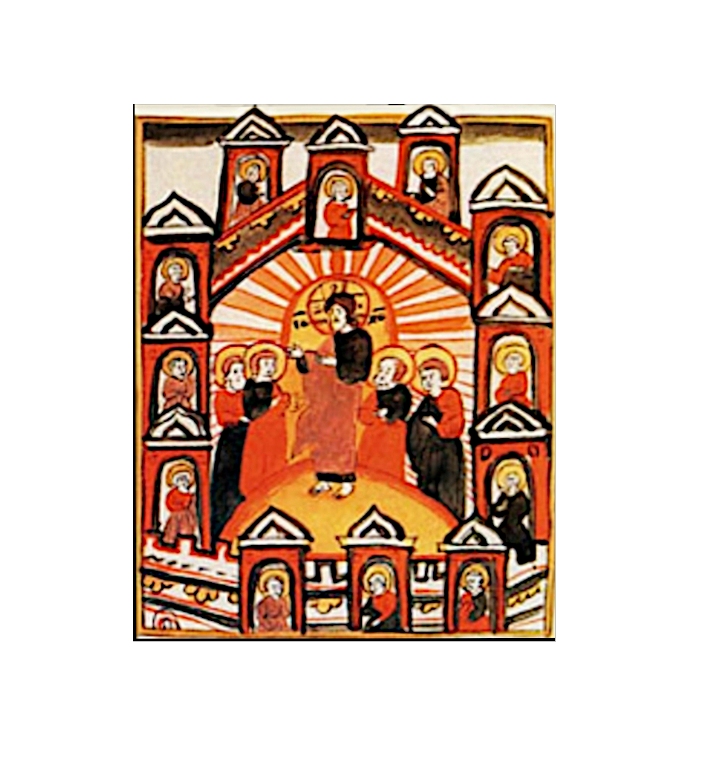

Ikonen mit Arkadenjerusalem aus Russland (ab ca. 1750)

Vom 18. bis zum 19. Jahrhundert war es populär, auf russischen Ikonen das Himmlische Jerusalem in Form mehrerer Arkaden darzustellen – eine alte Darstellungsform, die sich vermutlich auf frühmittelalterlichen Fresken in Benediktinerklöstern herausgebildet hatte. Diese Arkaden ziehen sich bei Ikonen stets am oberen Bildabschluss von links nach rechts. Oft, wie

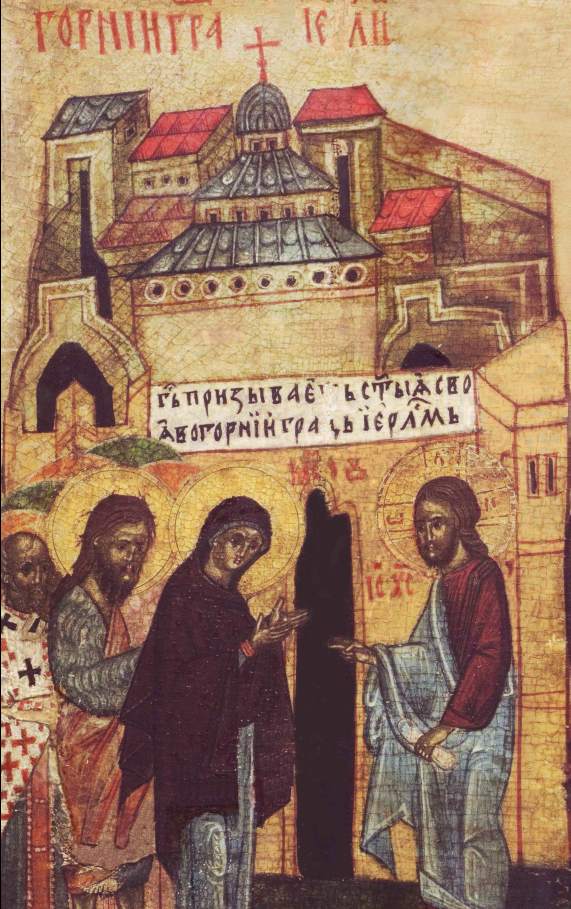

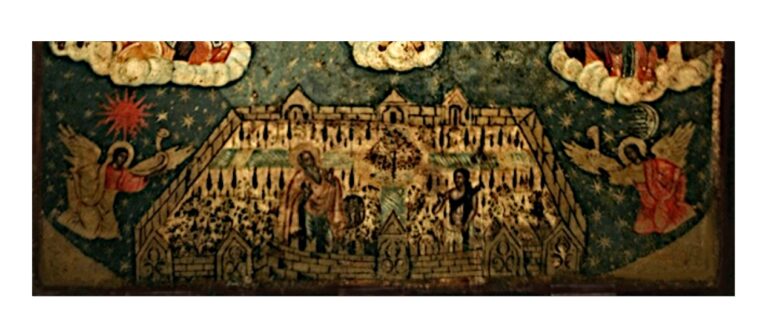

Ukrainische Weltgerichts-Ikone (16. Jh.)

Wie auf osteuropäischen Weltgerichtsikonen aus der Frühen Neuzeit üblich, ist das Himmlische Jerusalem auch auf dieser Ikone in der Ecke ganz oben links eingefügt. Hier ist es eine Darstellung als burgenartige Anlage sowie einem schmalen, fast schwarzem Tor. Die annähernd quadratische Wandseite des Baus ist für Ikonen ungewöhnlich hoch und

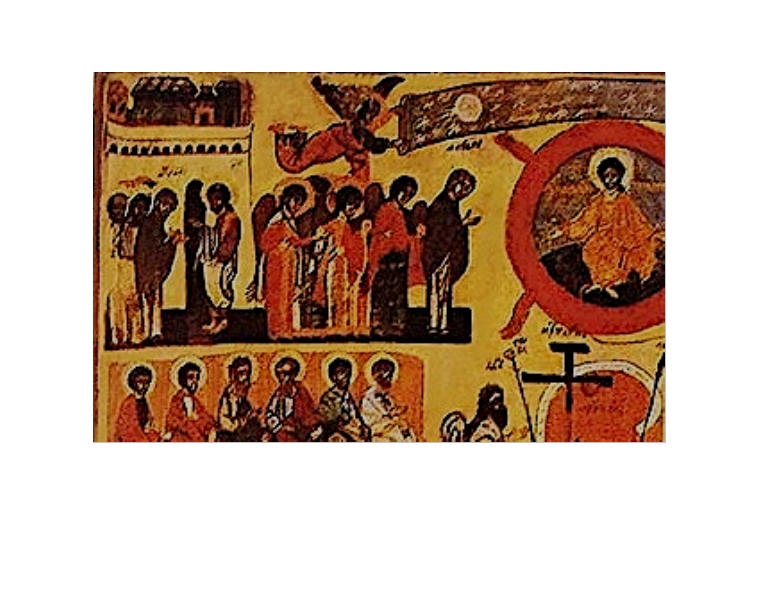

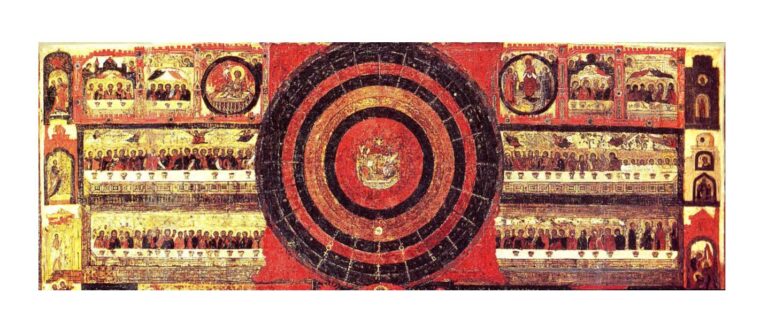

Ukrainische Weltgerichtsikone (1450-1500)

Diese ukrainische Gerichtsikone kommt aus der orthodoxen Kirche in Vanivka (Weglówka); entstanden ist sie in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts. Der Bau gilt als ein Denkmal der hohen künstlerischen Leistungen der ukrainischen sakralen Kunst, die einst von tiefer Spiritualität und mystischer Aktion gekennzeichnet war. Ihre kompositorische Lösung ist auf

„Die Jungfrau der unvergänglichen Rose mit den Heiligen St. Georg und St. Demetrius“ (1754)

Die Darstellung der Maria Immaculata mit einer stehenden Marienfigur in der Mitte, die von verschiedenen Mariensymbolen umgeben ist, geht eigentlich auf die Westkirche zurück. Dort entstand in Frankreich im Spätmittelalter die Bildkomposition nach der Lauretanischen Litanei und wurde bald zu einem der beliebtesten Motive überhaupt, die im Rahmen der Himmelspforte

Arkadenjerusalem aus Russland (um 1675)

Das Geschichts- und Kunstmuseum in Serpuchow, eine russische Großstadt etwa fünfzig Kilometer südlich von Moskau, besitzt eine gewaltige Ikone der Maße 180 x 145 Zentimeter (Inventarnummer 13653/3.25). Diese ist um das Jahr 1675 in Nordrussland entstanden, im Umkreis der Altgläubigen. Diese Altgläubigen pflegten Vorstellungen vom bevorstehenden Weltenende, der Herrschaft des

Ikone zum Glaubensbekenntnis aus Russland (1650-1700)

Bei diesem Ausschnitt handelt es sich um einen unteren Teil eines komplexen, didaktischen Ikonenbilds, welches das russisch-orthodoxe Glaubensbekenntnis in Wort und Bild erklärt. Solche Tafeln haben Namen wie „Glaubensbekenntnis“, „Symbol des Glaubens“ oder „Bild des Glaubens“ oder kurz auch „Symbolbild“. Diese Ikonen sind jedoch nur dem Namen nach eine Gruppe,

Fragias Kavertzas: Weltgerichtsdarstellung aus Kreta (1641)

Die Ikone zeigt Christus Pantokrator als Richter, in der Mitte und darüber das Kreuz, und den Erzengel Michael mit der Seelenwaage sowie dem Schwert. Darunter ist der auf einer Wolke liegende Prophet Daniel abgebildet und neben ihm ein Text, der sich auf seine Vision vom Kommen des Menschensohnes bezieht. Die

Orthodoxes Andachtsbild aus Russland (18. Jh.)

Das Beispiel aus Russland stammt aus dem ländlichen Raum und zählt zur Volkskunst. Der Künstler wie auch der Entstehungshintergrund sowie die früheren Aufbewahrungsorte sind nicht bekannt; heute befindet sich die Pretiose in einer Privatsammlung, unerreichbar für die weitere Erforschung. Anders als bei goldfarbenen, feingemalten und daher auch teuren Ikonen herrscht

Ikone: „Das Licht auf dem Berg“ (20. Jh.)

Diese neue, moderne Ikone ist eine Arbeit aus dem späten 20. Jahrhundert. Gewöhnlich wird sie auf Französisch als „Icône La Lumière sur la Montagne“, auf Deutsch etwa als „Ikone: Das Licht auf dem Berg“ bezeichnet. Damit bezieht man sich auf die biblischen Verse 14 bis 16 aus dem fünften Kapitel

Griechische Allerheiligenikone (um 1700)

Diese Allerheiligenikone, die zu der Privatsammlung Emilios F. Margaritis gehört, ist wenig bekannt und nur sehr selten einmal auf Sonderausstellungen zu sehen, etwa auf der Ausstellung zur Synaxis 2010 in Moskau. Entstanden ist die Arbeit für eine griechisch-orthodoxe Kirche oder Kapelle. Wie auf griechischen Ikonen nicht unüblich lassen sich, vor

Jerusalemskreis-Ikone aus Nowgorod (um 1670)

Bei dieser Ikonenmalerei zieht sich das Himmlische Jerusalem wie ein breites Band vom oberen linken bis zum oberen rechten Rand hinweg. Die darin befindlichen Heiligen sind, wie üblich, in Gruppen zusammengefasst, die durch rote Arkaden voneinander abgetrennt sind (Arkadenjerusalem). Verbunden sind sie durch lange Tische, die sich sogar durch die

Zahari Hristovich Zograf (1810-1853): Athos-Kloster Megisti Lavra (1851/52)

Der Maler Zahari Hristovich Zograf (1810-1853) aus der bulgarischen Stadt Samokov stattete um die Mitte des 19. Jahrhunderts eine ganze Reihe von Klöstern mit Malereien aus. Der Künstler gilt, wie auch Sachari Sograf, als Vertreter eines Nationalstils, der an die slawische Kunst des Mittelalters anschließen wollte. Im griechisch-orthodoxen Athoskloster Megisti

Diakonische Tür aus Solwytschegodsk (um 1575)

Diese Ikonenmalerei wurde nicht auf eine Leinwand, sondern auf eine hölzerne Tür aufgetragen. Sie zeigt im oberen Drittel das Himmlische Jerusalem mit der Ummauerung vorne, die als Zackenfries seitlich und nach vorne weit in den Raum ausgreift. Dieser Zackenstil ist für das 16. Jahrhundert charakteristisch, vgl. dazu die Ikonentafel aus

Die Pax-Christi-Ikone (1991)

Die Idee einer Ikone für Pax Christi International, eine römisch-katholische Friedensorganisation, ging aus der Arbeit von Pax Christi für Frieden und Versöhnung im Nahen Osten hervor, die dort auch Berührung mit der russisch-orthodoxen Kirche hatte. Solche Initiativen waren unmittelbar nach dem Ende des Ost-West-Konflikts populär. Die Ikone wurde im Jahr

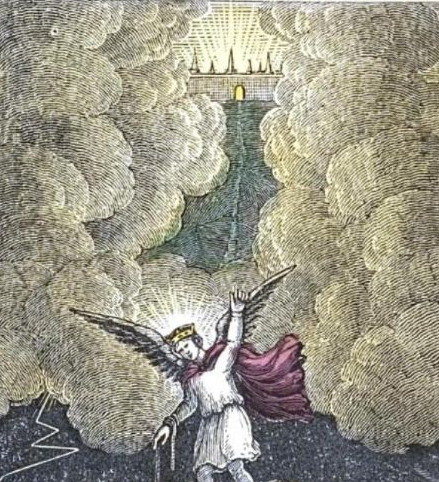

John W. Barber (1798-1885): Druck „Religious Emblems“ (1848 und 1850)

1848 erschien erstmals das Druckwerk „Religious Emblems“, in dem John W. Barber (1798-1885) das Thema des Himmlischen Jerusalem in Tradition der Emblematik aufgriff und es graphisch umsetzte, indem er neben moralischen Beispielen auch aktuelle Ereignisse mit biblischen Themen verband. Unter

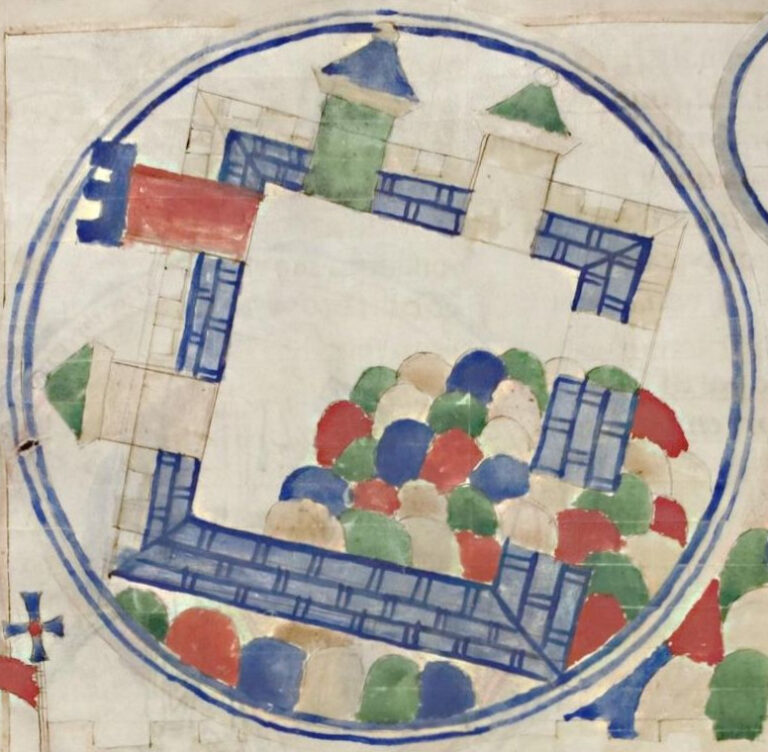

Mittelalterliche Miniaturen aus „Liber Scivias“ der Hildegard von Bingen (um 1220)

Eine spätere mittelalterliche Fassung des Liber Scivias der Benediktinerin Hildegard von Bingen (1098-1179) aus der Universitätsbibliothek Heidelberg (MS Sal.X.16) wurde um 1220 im Zisterzienserkloster Salem am Bodensee angefertigt, kurz nach dem Ableben der Verfasserin. Sie zeigt auf fol. 111v die

Mittelalterliche Miniaturen aus „Liber Scivias“ der Hildegard von Bingen (1174)

Die folgenden teilvergoldeten Abbildungen sind dem „Liber divinorum operum“ entnommen. Darin beschreibt die Benediktinerin Hildegard von Bingen (1098-1179) ihre Vision der göttlichen Stadt, die weit über die biblischen Vorlagen hinausgreifen. Das Werk befindet sich in Lucca in der dortigen Bibliotheca

Ukrainische Weltgerichtsdarstellungen, Typ Fahrstuhlikone (16. und 17. Jh.)

Im 16. und 17. Jahrhundert wurden auf dem Gebiet der Ukraine plötzlich Fahrstuhlikonen populär. Um was handelt es sich dabei? Thema solcher Ikonen ist immer das Weltgericht am Jüngsten Tag, meist mit einem Himmlischen Jerusalem oben links, Christus als Richter

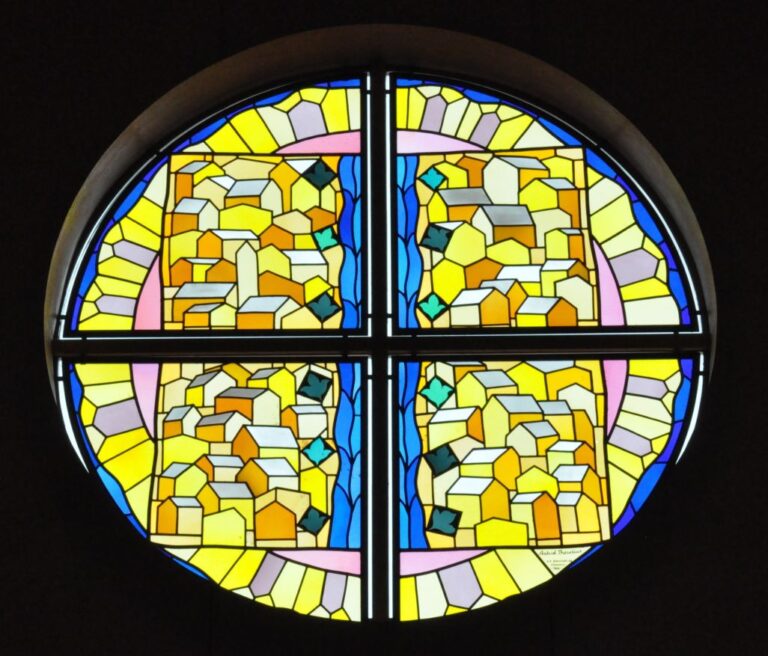

Pär Andersson (1926-2015), Astrid Theselius (1927-2019): Glasfenster in Ängsmokyrkan in Östersund (1997)

Die neu erbaute protestantische Ängsmokyrkan in der zentralschwedischen Stadt Östersund wurde mit einem vierteiligen Rundfenster ausgestattet. Es ist ein Fenster, welches Pär Andersson (1926-2015) in Zusammenarbeit mit seiner Frau Astrid Theselius (1927-2019) im Jahr 1997 geschaffen hat. Zuvor hatte der

Bodo Schramm (1932-2006): Kapelle St. Barbara in Recklinghausen-Suderwich (1991)

Im Jahr 1991 wurden in der einstigen römisch-katholischen Kirche St. Barbara in Recklinghausen-Suderwich drei Chorfenster in weißem Antik- und Opalglas, Lupensteinen mit Bleifassung und Schmelzfarben eingebaut. Es handelte sich um eine der letzten Arbeiten von Bodo Schramm (1932-2006), der in

Über mich

Dr. Claus Bernet

Um etwa 1990 begann ich, mich mit dem Thema Jerusalem zu beschäftigen. Die Stadt habe ich mehrfach bereist und Bücher zu diesem Thema verfasst; erwähnen sollte man vielleicht die Reihe „Meisterwerke des Himmlischen Jerusalem“, den Band „Perlen des Neuen Jerusalem“ und meine Dissertation „Gebaute Apokalypse“. Zahlreiche Aufsätze erschienen immer wieder in Fachzeitschriften (Das Münster, Textilkunst International, Zeitschrift für Sepulkralkultur, u.v. a.). Mit meiner wissenschaftlichen Dokumentation von Jerusalems-Kunstwerken konnten bereits Ausstellungen und Museumskataloge unterstützt sowie Gemeinden bei der Anschaffung von geeigneten Kunstwerken beraten werden. Regelmäßig gebe ich auch Bildvorträge zu diesem Thema. Grundlage der Publikationen und der Bildvorträge sind meine fotografische Sammlung von inzwischen 6.000 Aufnahmen von Glasfenstern, Fresken, Mosaiken und anderen Kunstwerken.