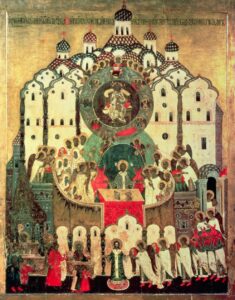

Ikone „Die Versammlung der Engel“ (16. Jh.)

Mikhail Vasilevich Nesterov: „Der Erlöser auf dem Thron“ (1905)

LETZTER BEITRAG

Ikone „Die Versammlung der Engel“ (16. Jh.)

Diese Temperamalerei auf goldenem Hintergrund hat den Titel „Die Versammlung der Engel“ und wird der russischen Schule der Ikonenmalerei zugerechnet. Sie zeigt eine Art himmlische Liturgie, bei der Engel und Heilige um Christus auf seinem

Erentrud Trost (1923-2004): Fenster der Hauskapelle des Cohaus-Vendt-Stifts in Münster (1984)

Das Cohaus-Vendt-Stift in Münster hat eine pflegerische Tradition, die an diesem Ort bis ins 16. Jahrhundert zurück geht. Nur unweit vom Stift entfernt befindet sich die Promenade, der Dom oder der Aasee. Der heutige Bau des Pflegeheims entstand in den 1960er Jahren. 1984 wurden in der Kapelle des Hauses, die

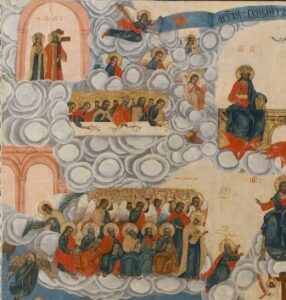

MS HS 201: Spiegelvision des Guillaume de Digulleville (um 1460)

Eine bislang in der Forschung weniger beachtete illustrierte Ausgabe der Pilgerreise ist in der Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt beheimatet. Dort hat sie die Signatur HS 201. Im Gegensatz zu zahlreichen lateinischen und altfranzösischen Ausgaben haben wir hier eine Edition in rheinfränkisch vor uns. Sie wurde in Köln, Aachen oder Koblenz

Bernhard Dirksmeier (1927-2009): Ehemaliges Salvatorianer-Kolleg in Münster (1990)

Das Salvatorianer-Kolleg hatte in Münster am Clemens-Krankenhaus einen Sitz in einem modernen Gebäude aus dem Jahr 1990. Damals hat man im Erdgeschoss einen intimen Raum mit Fenstern ausgestaltet, von denen acht das Himmlische Jerusalem thematisieren. Der Architekt Bernhard Dirksmeier (1927-2009), seines Zeichens Diözesanbaumeister, hat mit dem Bau auch diese Fenster

Johann Baptist Lenz (1922-2007): Taufbeckenaufsatz der Kirche Heilige Dreifaltigkeit in Fraulautern (um 1980)

Seit bereits 1890 besitzt die römisch-katholische Pfarrkirche Heilige Dreifaltigkeit zu Saarlouis-Fraulautern einen neugotischen Taufstein. Zu diesem gehörte auch ein metallener Taufdeckel, der vermutlich im Zweiten Weltkrieg eingeschmolzen wurde. Die gesamte neogotische Kirche wurde ebenso im Zweiten Weltkrieg zerstört und vereinfacht wiederaufgebaut. 1979/80 kam es unter Pastor Willi Rodermann zu weiteren

Deckenfresko aus Sankt Johannes in Selm-Cappenberg (um 1450)

Die Szene ist ein Ausschnitt aus dem Vierungsgewölbefresko der römisch-katholischen Stiftskirche Sankt Johannes Evangelist in Selm-Cappenberg im Münsterland. Es entstand wohl um die Mitte des 15. Jahrhunderts, als die im Ursprung romanische Kirche dem Prämonstratenserorden unterstand. Ähnliche Malereien wie hier finden sich später südlich vor Bremen, etwa in Sudwalde oder

Hans Peter Brahm (1958-1999): Kirche St. Suitbertus in Düsseldorf-Bilk (1990)

St. Suitbertus in Düsseldorf-Bilk besitzt erst seit 1990 wieder hochwertige Kirchenfenster. Es handelt sich um ein Werk von Hans Peter Brahm aus Wuppertal (1958-1999), der hier überwiegend abstrakt gearbeitet hat. Bei den insgesamt drei Monumentalfenstern in farbigem Antikglas, Blei und Schwarzlot zeigt der obere Bereich der zentralen Fensterbahn im Chor

Wilhelm Geyer (1900-1968): Peterskirche in Gutach (1957) und Münsterkirche St. Vitus in Mönchengladbach (1960)

Die im Kern spätmittelalterliche Peterskirche in Gutach im Schwarzwald wurde 1957 umfassend renoviert. Bei diesem Anlass entschied man sich auch für moderne Glasfenster im Chorbereich, mit denen man den damals bekannten Glasmaler Wilhelm Geyer (1900-1968) aus Ulm in Zusammenarbeit mit der Glasmanufaktur W. Derix aus Rottweil beauftragte. In der oberen

Marianne Hilgers (geb. 1931): St. Franziskus in Mönchengladbach-Geneicken (1974)

Mönchengladbach-Geneicken besitzt in der römisch-katholischen Kirche St. Franziskus Glasfenster von 1974, die noch von der umfangreichen Beseitigung der Kriegsschäden herrühren. Schon davor und auch danach hat diese Kirche sich immer wieder erfolgreich um hervorragende künstlerische Arbeiten bemüht, ein Rosettenfenster von Dominikus Böhm oder der Totentanz von Markus Lüpertz belegen dies.

Sepp Hürten (1928-2018): Tabernakel aus St. Maria Königin in Kerpen (1994)

1994 wurde der Kölner Bildhauer Sepp Hürten (1928-2018) mit der Neugestaltung des Altarraums der römisch-katholischen Kirche St. Maria Königin in Sindorf bei Kerpen beauftragt. Hürten stand vor der Herausforderung, neue Werke harmonisch dem Bestand aus den 1950er Jahren zuzuführen, wo sich schon eine Glasmalerei mit der Himmelspforte von Wilhelm Buschulte

Hans Lünenborg (1904-1990): Krankenhaus Neuwerk, Maria von den Aposteln in Mönchengladbach (1968)

Dieses Glasfenster befindet sich im Krankenhaus Neuwerk, Maria von den Aposteln, in Mönchengladbach-Neuwerk. Dort hat 1968 Hans Lünenborg (1904-1990) das Fenster „Himmlisches Jerusalem“ im Foyer des Krankenhauses realisiert. Es ist dort als Kunst am Bau der einzige Schmuck des ansonsten nüchternen und zweckmäßigen Raumes. Beim Bau des Eingangsbereiches waren die

St. Nikolaus in Brauweiler: Michaelsaltar (1561)

Die römisch-katholische Kirche St. Nikolaus in Pulheim-Brauweiler im Rhein-Erft-Kreis ist eine ehemaligen Abteikirche eines Klosters des Benediktinerordens, bei dem sich immer wieder Werke zum Thema Jerusalem finden lassen. Das Kloster ist nicht nur ein überregionales kulturelles Baudenkmal, sondern seit 1980 auch Sitz des Amts für Denkmalpflege im Rheinland sowie ein

Freskenzyklus der Dorfkirche zu Schwarzrheindorf (1151-1165)

In der Dorfkirche St. Maria und Clemens zu Schwarzrheindorf bei Bonn (Rheinland) wird die Tempelvision des Propheten Ezechiel auf mehreren Bildern ausführlich wiedergegeben. Dieser Tempel aus dem Alten Testament ist ein wichtiger Vorläufer für die himmlische Gottesstadt im Neuen Testament. Insofern ist es nur konsequent, auch in diesem alttestamentlichen Zyklus

Emil Wachter (1921-2012): Herz-Jesu-Kirche in Ettlingen (1966)

Emil Wachter (1921-2012) hat nicht allein für die evangelische Barockkirche St. Martin im badischen Ettlingen ein Wandbild mit dem Himmlischen Jerusalem geschaffen, sondern in der Stadt bereits Jahre zuvor ein Kunstwerk aus Glas. Das war 1966 für die Ettlingener römisch-katholische Herz-Jesu-Kirche. Von 1964 bis 1966 hat Wachter für diesen Bau

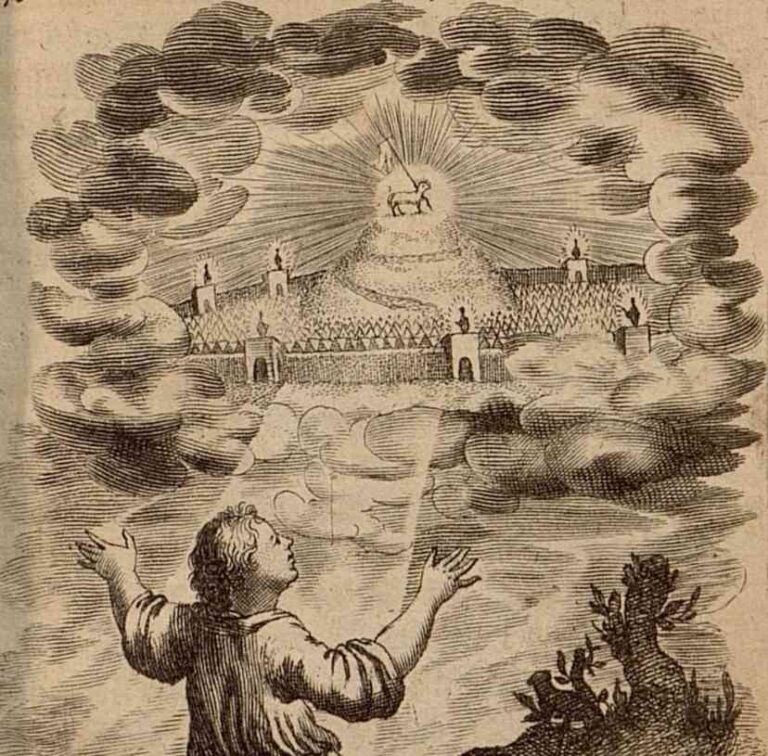

Johanna Eleonora Petersen (1644-1724): „Hertzens-Gespräch mit Gott“ (1694)

„Hertzens-Gespräch mit Gott: in zwey Theile abgefasset/ und Zu Aufmunterung anderer frommen Gott-liebenden Seelen aus Tage-Licht gestellet / von Johanna Eleonora Petersen. Mit einer Vorrede Christian Kortholtens“ ist der vollständige Titel einer pietistischen Erbauungsschrift, die Johanna E. Petersen 1694 bei dem Verlag Johann Heinichen in Frankfurt am Main und Leipzig

Herbert Schuffenhauer (1910-2019): St. Johannes-Kirche in Köln-Deutz (1967)

Köln war katholisch, Deutz stärker evangelisch. Dort findet man St. Johannes, eine Innenstadtkirche, die ihre historischen Buntglasfenster im Zweiten Weltkrieg verloren hat. In dem Nachkriegsneubau gestaltete dann Herbert Schuffenhauer (1910-2019) nicht nur sieben Fenster zu den Ich-Bin-Worten Christi, sondern im Jahr 1967 auch fünf Fenster nach der Offenbarung Johannes, Kapitel

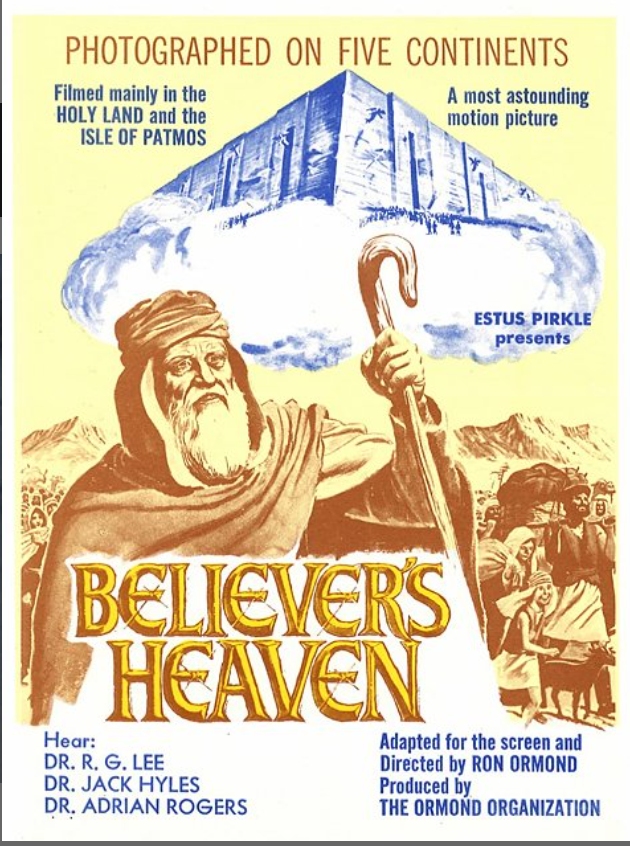

Don Fields: Film „Believer‘s Heaven“ (1991)

1977 kam „Believer‘s Heaven“ in die Kinos – nach langen Jahrzehnten war es wieder einmal ein Film, der das Himmlische Jerusalem thematisierte. Diesmal nicht mehr am Ende als Randnotiz – wie noch 1914 bei „Drama of Creation“, sondern als Hauptthema.

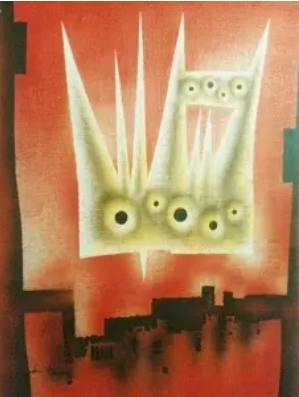

Ludvík Kolek (1933-2021): Malerei „Neues Jerusalem“ (1972)

Malereien außerhalb von Kirchen mit dem Motiv des Himmlischen Jerusalem waren in den 1970er Jahren selten; Ausnahmen waren Werke von Karen Laub-Novak, Max Huber, Karl Heinz Wagner oder Robert Charles Clark. Besonders gilt das für die sozialistischen Länder, wo private

Charles Taze Russell (1852-1916): Film „Drama of Creation“ (1914)

„Drama of Creation“ ist vielleicht weltweit der erste Film, in dem das Himmlische Jerusalem eine Rolle spielt. Der religiöse Stummfilm entstand in den USA. Ironischerweise wurde „Drama of Creation“ 1914 uraufgeführt, zu einem Zeitpunkt, in dem sich das Weltgeschehen tatsächlich

Theodor Prüfer (1845-1901): Jerusalemsleuchter aus St. Johannes in Lychen (um 1890)

Nicht nur in der Romanik, sondern auch in den Jahren um 1890 waren runde Jerusalemsleuchter populär, jetzt als Schmuck- und Funktionsgegenstand der Neoromanik und Neogotik. Vor allem in Preußen musste es sie damals massenweise gegeben haben – erhalten haben sich

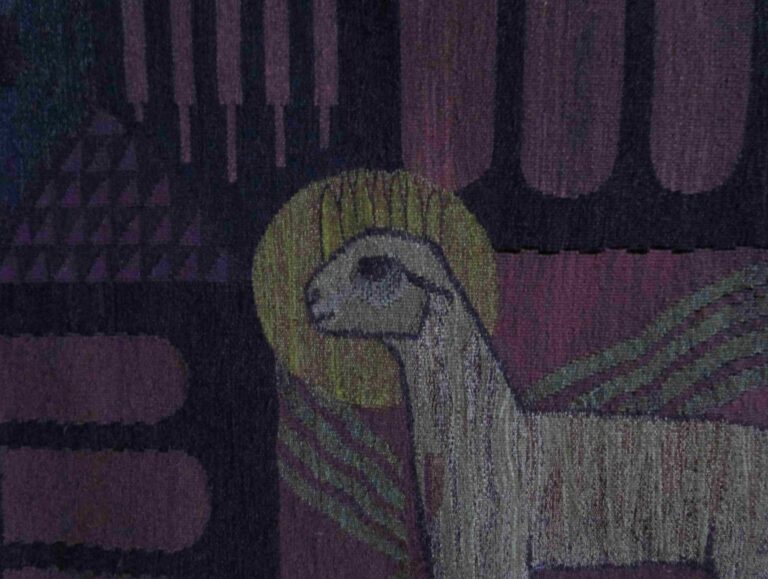

Anneliese Keller: Antependium aus der Petrus-Kirchengemeinde in Kirchditmold (um 1965)

Die heutige evangelische Petrus-Kirchengemeinde in Kassel-Kirchditmold besitzt mehrere ältere Paramente, die heute nicht mehr verwendet werden. Unter diesen aussortierten Stücken befindet sich auch ein Altar-Antependium der Farbe Lila. Das Kunstwerk im typischen 1960er-Jahre-Design wurde um 2010 durch eine moderne Arbeit

Siegmund Dockler d. J. (1696-1753): Silbermedaille (1730)

Diese Silbermedaille mit einem Durchmesser von 21 Millimetern und einem Gewicht von 2,60 Gramm wurde im Jahr 1730 in der freien Reichsstadt Nürnberg durch Daniel Sigmund Dockler den Jüngeren geprägt. Anlass war damals die zweite Säkularfeier der Augsburger Konfession, die

Über mich

Dr. Claus Bernet

Um etwa 1990 begann ich, mich mit dem Thema Jerusalem zu beschäftigen. Die Stadt habe ich mehrfach bereist und Bücher zu diesem Thema verfasst; erwähnen sollte man vielleicht die Reihe „Meisterwerke des Himmlischen Jerusalem“, den Band „Perlen des Neuen Jerusalem“ und meine Dissertation „Gebaute Apokalypse“. Zahlreiche Aufsätze erschienen immer wieder in Fachzeitschriften (Das Münster, Textilkunst International, Zeitschrift für Sepulkralkultur, u.v. a.). Mit meiner wissenschaftlichen Dokumentation von Jerusalems-Kunstwerken konnten bereits Ausstellungen und Museumskataloge unterstützt sowie Gemeinden bei der Anschaffung von geeigneten Kunstwerken beraten werden. Regelmäßig gebe ich auch Bildvorträge zu diesem Thema. Grundlage der Publikationen und der Bildvorträge sind meine fotografische Sammlung von inzwischen 6.000 Aufnahmen von Glasfenstern, Fresken, Mosaiken und anderen Kunstwerken.