LETZTER BEITRAG

David Hetland (1947-2006): Kapelle des Riverview Place in Fargo (1987)

Riverview Place in Fargo (Nort Dakota), zu dem auch eine Kapelle für die Seniorenwohnanlage gehört, wurde von den Presentation Sisters gegründet. Die Einrichtung wurde zur Bereitstellung von Wohnraum und Pflege entwickelt und verfügt über eine

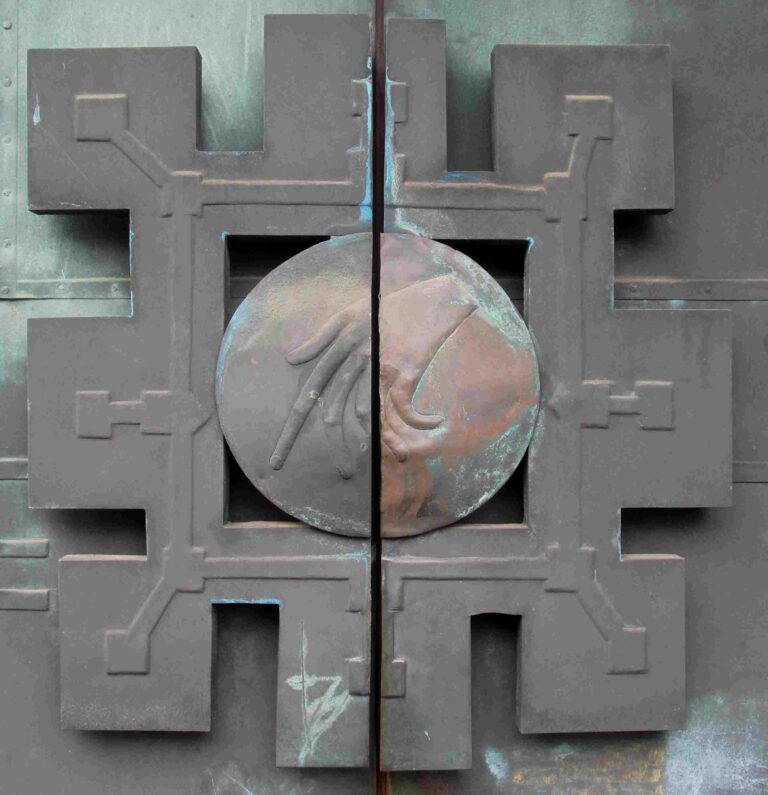

Manfred Espeter (1930-1992): Türgriff von St. Bartholomäus in Marl-Polsum (1967)

Die römisch-katholische Kirche St. Bartholomäus in Marl-Polsum zeigt nicht nur auf einem ihrer Glasfenster das Neue Jerusalem, sondern das Motiv begrüßt Besucher bereits im Eingangsbereich. Dort befindet sich, durch Treppen überhöht und leicht in das Gebäude eingezogen, der Türbereich der Kirche. Er ist mit Bronzeplatten überzogen, die an ihren Außenseiten

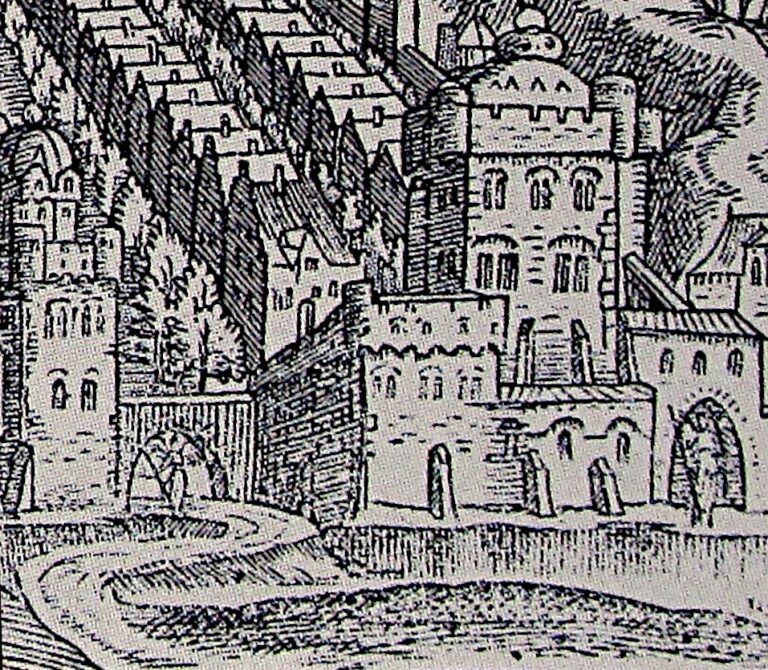

Meister von Sankt Severin: Kölner Weltgerichtsdarstellung (um 1488)

Für das Rathaus der freien Reichsstadt Köln wurde um das Jahr 1488 eine Weltgerichtsdarstellung angeschafft. Es gehört damit zu den frühen Gerichtsbildern, wie etwa die Würzburger Tafelmalerei, das Basler Gerichtsbild oder das Gerichtsbild der Stadt Diest. Ausgeführt wurde die Kölner Ölmalerei dann vom Meister von Sankt Severin, einem im Köln

Sepp Hürten (1928-2018): Portalrelief von St. Quirinus in Mödrath (1964)

Wie mächtige Bollwerke aus Beton und Eisen erscheinen die zwölf Rundtürme des Himmlischen Jerusalem mit ihren Kegeldächern in St. Quirinus in Mödrath bei Köln. Das Portalrelief befindet sich über dem mittleren Haupteingang der Kirche. Nicht einmal Fenster oder Eingänge sind zu sehen – ihre äußere Gestalt ist wie die der

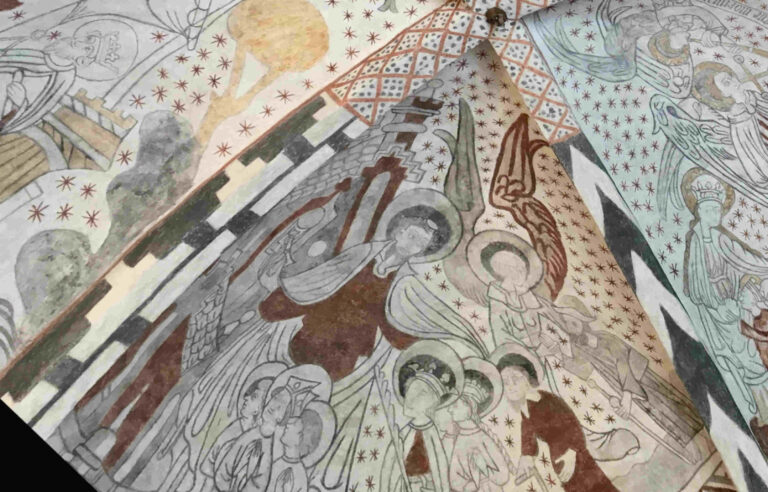

Vinderslevmesteren: Fresken der Kirche Hyllinge (um 1500)

Die alte Kirche der Gemeinde Hyllinge (Sjælland) stammt aus dem 14. Jahrhundert und liegt auf einem Bergrücken am südwestlichen Rand der dänischen Kirchspielgemeinde. Die heute protestantische Kirche besitzt farbige Kalkmalereien, von denen eine Gewölbekappe das Himmlische Jerusalem darstellt. Weitere Kappen führen ausführlich die Hölle vor Augen, eine weitere die Eroberungsfahrt

Ernst Küppers (1921-1998): Kirche Heiliger Schutzengel in Essen-Frillendorf (1957/58)

Der Entwurf zu dem hier vorgestellten Kirchenfenster stammt von Ernst Küppers, die Ausführung oblag der Firma Derix aus Kevelaer. Von Ernst Küppers (1921-1998) ist nicht wirklich viel bekannt, er war ein Absolvent der Kölner Werkschule und hat sich später auf Bronzearbeiten und Kleinplastiken spezialisiert. In ganz Deutschland gibt es anscheinend

Isefjordwerkstatt: Wandmalereien von Tuse (um 1470)

Dänemark hat einen überaus reichen Bestand an mittelalterlichen Wandmalereien: Der reformatorische Bilderstreit war hier verhalten, das Land später war größtenteils von der Industrialisierung und Urbanisierung verschont und auch im Zweiten Weltkrieg wurden nur wenige Kirchen zerstört. Eine Kirche, die ihre Fresken bis heute bewahren konnte, befindet sich in Tuse (im

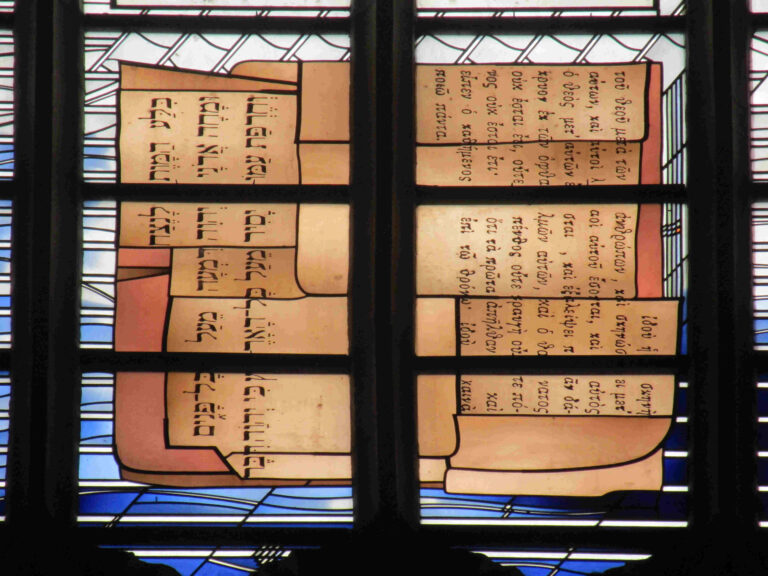

Berthold Janke: Westfenster der Salvatorkirche in Duisburg (um 1985)

Die Salvatorkirche in Duisburg ist dort die zentrale Innenstadtkirche der evangelischen Konfession. In dem Bau wurde darauf geachtet, dass nach 1945 nur wirklich hervorragende, ausgewiesene Glaskünstler beauftragt wurden, etwa Claus Pohl, Naftali Bezem oder auch Karl Hellwig. Letztgenannter hatte bereits 1957 das Himmlische Jerusalem zur Darstellung gebracht, in einer traditionellen figürlichen

Ludwig Gies (1887-1966): Chorfenster des Münsters zu Essen (1959)

Glücklicherweise steht das Münster zu Essen noch, seine Kunstwerke sind noch nicht nach Osteuropa abgegeben worden, seine Glasfenster können noch erlebt werden und eine wissenschaftliche Einordnung am Originalstandort ist noch möglich. Das ist keine Selbstverständlichkeit, denn das Bistum Essen ist weltweit führend in der Vernichtung der eigenen Gotteshäuser. Bereits 97

Günther Reul (1910-1985): St. Michael in Speldorf (1957)

Die römisch-katholische Pfarrkirche St. Michael in Speldorf, einem Ortsteil von Mülheim an der Ruhr, hat sich bislang erfolgreich den Bestrebungen des Essener Bistums zum Schließen der Kirche widersetzt. So kann man derzeit noch die Buntglasfenster des Baus bewundern. Es sind Fenster verschiedener Künstler aus unterschiedlichen Epochen vorhanden. Diejenigen im Chorbereich

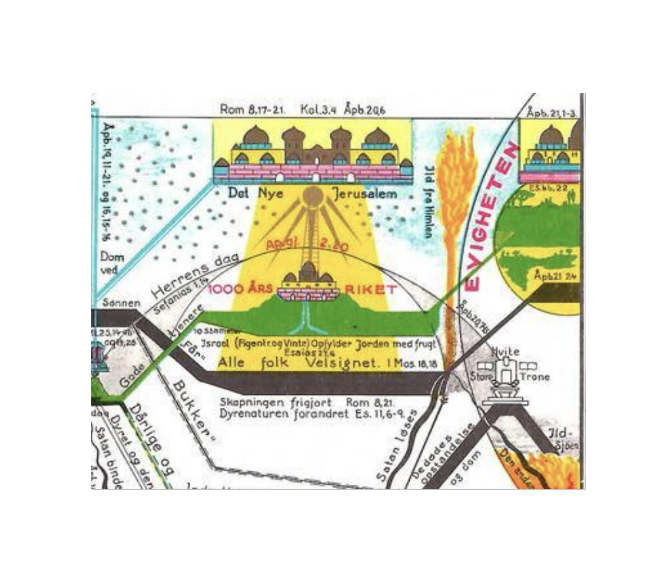

Jon Aurebekk (1904-1979), E. Berg: Zeitleiste „Juden, Heiden und Gottes Gemeinde“ (1930)

Zeitleisten oder Zeitstrahle waren ein beliebtes Anschauungsobjekt, welches in Gottesdiensten, Religionsunterricht und in Bibelstunden zum Einsatz kam. Dieses Beispiel mit dem übersetzten Titel „Juden, Heiden und Gottes Gemeinde“ stammt aus dem Jahr 1930 und war von Jon Aurebekk und E. Berg gemeinsam erarbeitet worden. Der evangelikale Prediger Jon Aurebekk (1904-1979)

Hildegard Bienen (1925-1990): Tabernakel aus St. Cyriakus in Bottrop (1967)

Hildegard Bienen (1925-1990) wählte das Motiv Himmlisches Jerusalem nicht allein für ihre zahlreichen Glasfenster, Reliquienschreine, Ambos oder Grabsteine aus, sondern es existieren auch Tabernakel aus Bronze mit diesem Motiv. Dies ist der Fall in der Kirche Christkönig in Mühlheim und in dem Altenzentrum in Essen-Rüttenscheid, die aber beide jünger als

Unbekanntes Talent: Unsere Liebe Frau vom Rosenkranz in Bochum (1955)

Es ist bekannt, dass diese Glasarbeit im Jahr 1955 entstanden ist. Was unbekannt bleibt, ist der Name des Künstlers oder der Künstlerin. Das gilt übrigens für alle Glasmalereien der Kirche Unsere Liebe Frau vom Rosenkranz in Bochum-Langendreer (nicht zu verwechseln mit der ehemaligen Marienkirche in Bochum-Mitte). Nachforschungen vor Ort 2021

Karl Hellwig (1911-1993): Fenster der Salvatorkirche in Duisburg (1957)

Ähnlich wie Rudolf Yelin oder Wolf Dieter Kohler in Baden-Württemberg nach 1945 zahlreiche Kirchen mit Glasfenstern des Himmlischen Jerusalem ausstatteten, so tat gleiches Karl Hellwig vor allem im Ruhrgebiet. Die vielleicht prominenteste und sicher umfangreichste Ausführung war ein gewaltiges Chorfenster für die evangelische Salvatorkirche im Zentrum des völlig zerstörten Duisburgs.

Ernst Rasche (1926-2018): Chorfenster der Petrikirche in Mülheim (1990)

Die evangelische Petrikirche ist heute das älteste Kirchengebäude in Mülheim an der Ruhr. Seine historischen Glasfenster gingen im Zweiten Weltkrieg verloren. Zwei Generationen lang kam die Kirche mit einer Notverglasung aus, die unter dem Gelsenkirchener Architekten Denis Boniver in den 1950er Jahren eingebaut wurde. Erst 1990 kam es zu hochwertigen

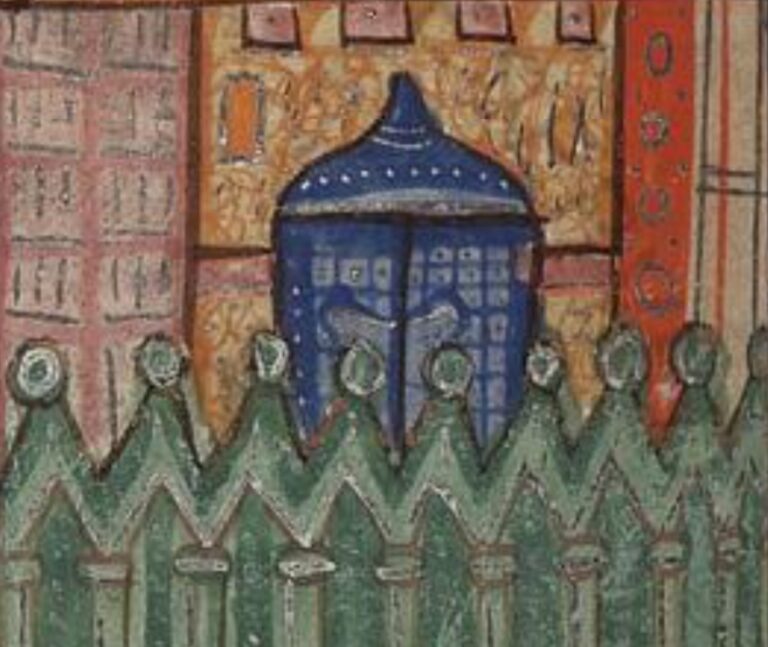

„Worte des Mönchs Palladius“ (um 1720)

Die apokalyptische Schrift „Worte des Mönchs Palladius über das Zweite Kommen Christi“ erfreute sich in Russland im 18. und 19. Jh. einer gewissen Renaissance. Palladios aus Helenopolis (368-430 n. Chr.) war ein Mönch, Schriftsteller und schließlich auch Bischof, zunächst von Helenopolis in Bithynien, später von Aspuna in Galatien. Vornehmlich war

Theo M. Landmann (1903-1978): Betonglasfenster der Kirche St. Thomas in Bohmte (1969)

Anfang der 1950er Jahre wurde in Bohmte (Landkreis Osnabrück) durch Bevölkerungswachstum und Zuzug ostpreußischer Protestanten ein evangelischer Kirchenbau möglich. Das Schiff der St.-Thomas-Kirche wurde durch den Architekten Werner Johannsen errichtet, der Turm durch den Zimmermeister Gustav Ellermann und die Fenstergestaltung

Thomas Mitis von Limusa (1523-1591): Prager Bibelausgabe (1570)

Die Bildkonzeptionen der Reformation gingen aus den deutschen Landen in die übrige christliche Welt. Für die Popularisierung waren vor allem Humanisten verantwortlich. In Böhmen war dies etwa Thomas Mitis (1523-1591), ein Universalgelehrter, Pädagoge, Dichter und Verleger. Vor allem war er

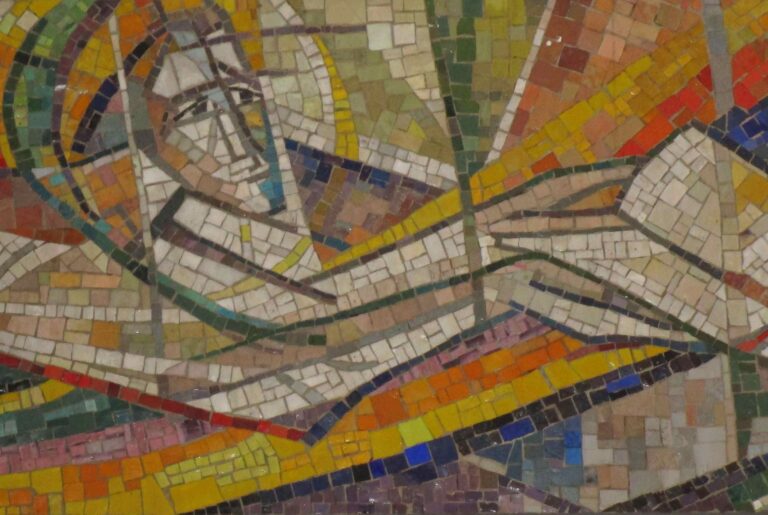

Inge Pape (geb. 1937): Mosaik aus der Emmaus-Kirche in Berlin-Kreuzberg (1961)

Die evangelische Emmauskirche in Berlin-Kreuzberg ist eine mächtige Backsteinkirche aus dem Ende des 19. Jahrhunderts. Wie fast alle Innenstadtkirchen erlitt das Gebäude schwere Kriegsschäden, so dass man lediglich das Äußere des historischen Kirchturms mit einem Mosaik über dem Eingangsportal erhalten

Sandra Fiorentini Lorenco (geb. 1942): Keramik „La Gerusalemme Celeste“ (1990)

Zwischen Februar und März 1990 entstand „La Gerusalemme Celeste“ – ein Werk der italienischen Keramikerin Sandra Fiorentini Lorenco (geb. 1942) als glasierte Tonscheibe der Maße 15 x 10 Zentimeter. Die Gegenüberstellung zweier Tore, die pars pro toto für Städte stehen,

Chig.A.IV.74: Testamentum Novum (um 1200)

Bei dem Band „Chig.A.IV.74“ handelt es sich um eine Ausgabe des Neuen Testaments aus dem 13. Jahrhundert. Er ist Teil der sogenannten „Chigi-Bibliothek“ aus Siena. Diese war die persönliche Sammlung der römischen Familie Chigi, die mindestens aus der Zeit von

Christof Grüger (1926-2014): evangelische „Kirche zum Vaterhaus“ (1966)

Die „Kirche zum Vaterhaus“, eine evangelische Kirche in Berlin-Treptow 1911 im Jugendstil erbaut, war im Altarbereich ursprünglich mit fünf farbigen Ornamentfenstern ausgestattet. Diese gingen dann im Zweiten Weltkrieg verloren. Die heutige Fensterlösung für den Altarbereich schuf der Künstler Christof Grüger

Über mich

Dr. Claus Bernet

Um etwa 1990 begann ich, mich mit dem Thema Jerusalem zu beschäftigen. Die Stadt habe ich mehrfach bereist und Bücher zu diesem Thema verfasst; erwähnen sollte man vielleicht die Reihe „Meisterwerke des Himmlischen Jerusalem“, den Band „Perlen des Neuen Jerusalem“ und meine Dissertation „Gebaute Apokalypse“. Zahlreiche Aufsätze erschienen immer wieder in Fachzeitschriften (Das Münster, Textilkunst International, Zeitschrift für Sepulkralkultur, u.v. a.). Mit meiner wissenschaftlichen Dokumentation von Jerusalems-Kunstwerken konnten bereits Ausstellungen und Museumskataloge unterstützt sowie Gemeinden bei der Anschaffung von geeigneten Kunstwerken beraten werden. Regelmäßig gebe ich auch Bildvorträge zu diesem Thema. Grundlage der Publikationen und der Bildvorträge sind meine fotografische Sammlung von inzwischen 6.000 Aufnahmen von Glasfenstern, Fresken, Mosaiken und anderen Kunstwerken.