LETZTER BEITRAG

David Hetland (1947-2006): Kapelle des Riverview Place in Fargo (1987)

Riverview Place in Fargo (Nort Dakota), zu dem auch eine Kapelle für die Seniorenwohnanlage gehört, wurde von den Presentation Sisters gegründet. Die Einrichtung wurde zur Bereitstellung von Wohnraum und Pflege entwickelt und verfügt über eine

Werner Kothe (geb. 1945): St. Peter-und-Paul in Bisperode (2011)

Der gebürtige Berliner Glaskünstler Werner Kothe (geb. 1945) hat zehn Glastafeln zu biblischen Themen gestaltet. Sie schmücken seit Ostern 2011 die evangelische Peter-und-Paul-Kirche zu Bisperode im Weserbergland. Die Tafeln, hergestellt in der Fusing-Technik, haben eine Größe von jeweils 160 x 75 Zentimeter. Sie wurden den bisherigen, einfach verglasten Fenstern an

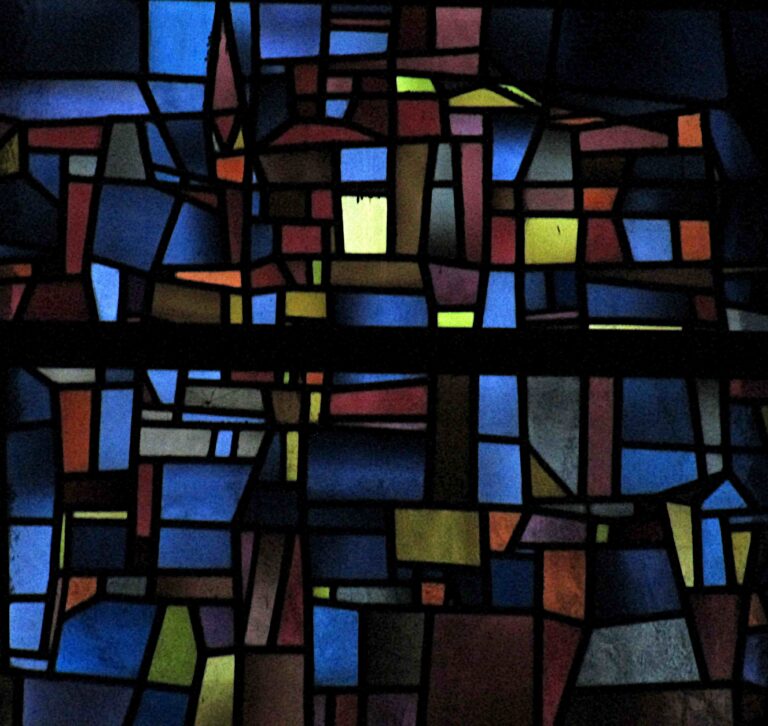

Wilhelm Buschulte (1923-2013): Chorfenster von St. Katharina in Unna (1953)

Das Himmlische Jerusalem in der römisch-katholischen Kirche St. Katharina in der Altstadt von Unna (östliches Ruhrgebiet) besteht aus zwei quadratischen Fenstern, die sich beide im Chor der Kirche befinden und sich gegenüber liegen. Sie schließen den Chor nicht frontal ab, sondern seitlich, und sind aus dem Kirchenschiff kaum zu sehen.

Saalfelder Altar (um 1475)

Das niedersächsische Landesmuseum in Hannover besitzt einen kolorierten Schnitzaltar, der aus Saalfeld im südlichen Thüringen stammt. Es ist nicht bekannt, in welchem Kloster oder in welcher Kirche er sich dort einst befand, es kann auch ein adeliger Besitz in einer Burgkapelle gewesen sein. In Frage kommt die städtische Johanneskirche im

Günther Reul (1910-1985) und Peter Stommel (geb. 1942): Lutherkirche Buschhausen (1962)

Das Rundfenster an der Rückfront (dem Altar gegenüber) der evangelischen Lutherkirche in Buschhausen bei Oberhausen inmitten des Ruhrgebiets weist die Gemeinde durch einen Posaunenengel hin auf das Himmlische Jerusalem. In kräftigen roten Farben erhebt sich die Architektur der Stadt am oberen Fensterrand über dem apokalyptischen Engel, der in einer Hand

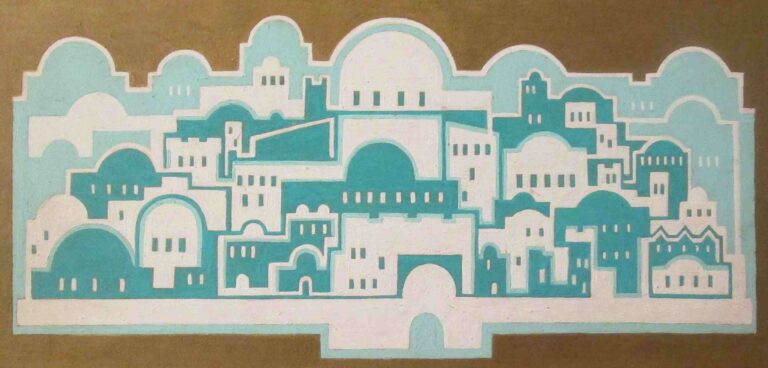

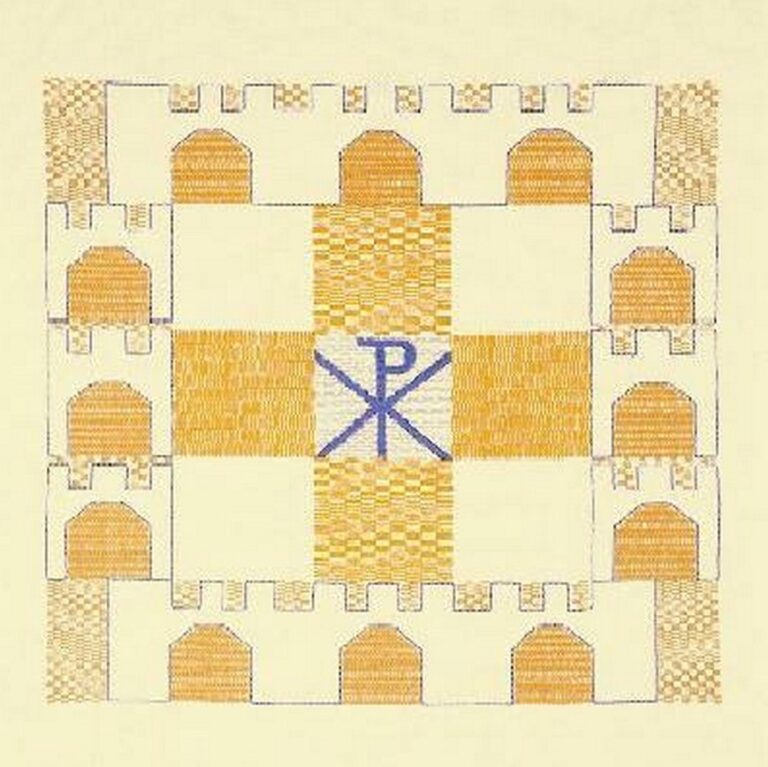

Willy Kretzer: Grafik „Das himmlische Jerusalem“ (1981)

Bei der Grafik handelt es sich um eine Arbeit von Willy Kretzer aus Freiburg im Breisgau. Es war eine Auftragsarbeit für das Büchlein „Zeig mir den Weg. Gebete für jeden Tag“, welchem ein gewisser Erfolg beschieden war, was mehrere hohe Auflagezahlen belegen. In dem Werk sind auch noch weitere Grafiken

Helmut Lang (1924-2014): Tauffenster aus St. Joseph in Brüggen (um 1975)

Diese Darstellung der Pforte zeigt bereits wesentliche Merkmale des Himmlischen Jerusalem. Die Pforte steht auf der unteren Seite auf einem schmalen Bogen, der den Zionsberg darstellt. An den übrigen drei Seiten sieht man zwölf farbige Bögen, die alle als Binnenzeichnung eine ganz schmale, kaum sichtbare Linie aufweisen. Es sind die

Wallraf-Richartz-Museum Köln: Passionsaltar (um 1410)

Einen erstaunlich einfachen Eingang in das Himmlische Jerusalem zeigt der „Meister der Passionsfolgen“ auf seinem Weltgericht aus dem Wallraf-Richartz-Museum in Köln (Schenkung aus dem Jahr 1824; Inventarnummer WRM 389). Immerhin handelt es sich um eine der ersten Darstellungen des Eingangs in das Himmlische Jerusalem im deutschen Sprachraum innerhalb der Tafelmalerei.

Eugen Keller (1904-1995): Fenster der Alten Lutherischen Kirche am Kolk in Wuppertal (1974)

In Wuppertal gibt es die Alte Lutherische Kirche am Kolk. Wie bereits der Name angibt, handelt es sich um einen älteren evangelischen Kirchenbau. Obwohl es sich im Wuppertaler Stadtteil Elberfeld um die zweitälteste Kirche handelt, haben Kriege und Unglücksfälle so gut wie nichts der einstigen Inneneinrichtung erhalten lassen: Durch eine

Ingeborg Bukor (1926-1986): St. Matthias in Leverkusen-Fettehenne (1968)

St. Matthias vertritt in Leverkusen-Fettehenne die römisch-katholische Kirche. Der moderne Bau wurde Ende der 1960er Jahre am Rande einer Siedlung hin zu einem Grüngürtel errichtet. Seine Fenster sind ein Beitrag von Ingeborg Bukor (1926-1986). Die aus Wien stammende Künstlerin ist vor allem als Bildhauerin und Restauratorin im Rahmen von Kunst

Franz Pauli (1927-1970): St. Petrus und Paulus in Köln (ehemaliges Kloster vom Guten Hirten) (1964)

Im Stadtteil Köln-Lindenthal befindet sich ein Kirchenbau, der im Inneren ein Glasband unter der Dachkante besitzt, welches sich um den gesamten Raum zieht. Erbaut war die Kirche für die Ordensgemeinschaft der Schwestern vom Guten Hirten und wurde „Kirche zum Guten Hirten“ genannt. Beim Bau von 1962 bis 1964 hat der

Gerhard Hoffschulz (1920-2004): Fenster in St. Servatius in Kierberg (1963)

Die Glasfenster der römisch-katholischen Kirche St. Servatius in Brühl-Kierberg wurden um das Jahr 1960 erneuert. Dabei wurde die Notverglasung, die nach Zerstörungen im Zweiten Weltkrieg eingesetzt wurde, durch eine höherwertige Arbeit aus farbigem Antikglas, Blei, Schwarzlot und auch Glasbrocken ausgetauscht. Das vordere Fenster am linken Seitenschiff gehört zu einem Zyklus,

Niederländische Ölmalerei mit einem Weltgericht (um 1490)

Die genaue Herkunft dieses insgesamt 26 x 19 Zentimeter kleinen Ölgemäldes ist nicht bekannt, man vermutet einen niederländischen Hintergrund. Leider fehlen konkretere Informationen, die eine genauere Bestimmung ermöglichen würden, wie Auftraggeber, Name des Künstlers oder der Werkstatt, Ort der Herkunft oder einstiger Aufstellungsort, falls sich das Werk einmal in einer

Éric de Saussure (1925-2007): Erzengel-Michael-Kirche in Köln (1963)

Nach 1945 zeigte die evangelische Kirche in Köln mehr Präsenz und beteiligt sich am Wiederaufbau. Eines ihrer Projekte war, neben dem Tersteegenhaus, eine Sozialsiedlung im Süden der Stadt. Dort gründete man die Diakonie Michaelshoven, zunächst als Waisenheim, später mit Wohnanlagen für ältere Menschen, Einrichtungen für Behinderte, Bildungszentren, u.a. Heute ist

Helmut Lang (1924-2014): St. Martinus in Elsdorf-Niederembt (1950er Jahre und/oder 1993)

Von Helmut Lang gibt es neben seinem Glasfenster in St. Theresia in Essen-Stadtwald und dem ähnlichen Tauffenster in St. Joseph in Brüggen noch eine weitere Arbeit zum Thema Himmlisches Jerusalem. In Niederembt bei Elsdorf (Rhein-Erft-Kreis, westlich von Köln) zeigt St. Martinus, ebenfalls eine römisch-katholische Kirche, im Eingangsbereich auf einem Glasfenster

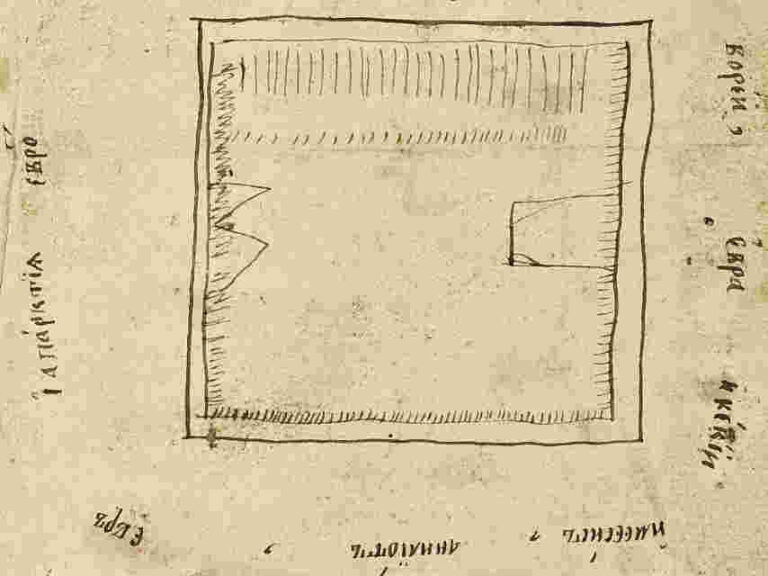

Endzeitliche Spekulationen aus dem Band „Smaragd“ (16. Jh.)

Über die 310 Blätter dieser Handschrift sind fünf farbige Miniaturen verteilt. Auf fol. 310 endet das Werk. Die drei letzten Seiten waren ursprünglich frei von Text und Bild. Ein unbekannter Leser hat auf diesen Seiten seine endzeitlichen Spekulationen zusammen mit drei Skizzen verewigt. Eine graphologische Beurteilung ergab, dass es sich

Pierre Deuse (1940-2016): Gemälde „Jérusalem Céleste“ (1986-1996)

Die Serie „Le ciel et la terre“ („Der Himmel und die Erde“) entstand zwischen den Jahren 1986 und 1996; sie umfasst 48 Gemälde in Acryl. Neben Arbeiten wie „Monde nouveau“ („Neue Welt“) oder „Le Tabernacle“ („Der Tabernakel“) gibt es auch

Die Alba-Bibel (1430)

Die Alba-Bibel ist eine Übersetzung des Alten Testaments aus dem Hebräischen in das mittelalterliche Kastilisch, an der u.a. Moses Arragel, der Rabbi der jüdischen Gemeinde in Maqueda, beteiligt war. So sind Kommentare christlicher und jüdischer Gelehrter aufgenommen worden, etwa von

Phil Schmidt (geb. 1946): Jerusalems-Brettspiele (um 1980 – um 1995)

Der evangelische Pfarrer Phil Schmidt (geb. 1946) hat im Laufe der Jahre verschiedene Brettspiele erfunden und auch gestaltet. Zielgruppe sind vor allem Schüler und Konfirmanden, wobei die Spiele auch von Erwachsenen, etwa auf Freizeiten oder Spieleabenden, Verwendung finden. Obwohl bei

Johanna Eggert: Parament (um 1970)

Die Hamburger Traditionsfirma „Liturgische Gerätschaften Eggert“ beliefert schon seit 1880 die evangelische Kirche mit hochwertigen Antependien. Im Angebot war auch ein Parament mit dem Titel „Himmlisches Jerusalem“ in der Größe 80 x 80 Zentimeter (Artikelnummer PAR-325-80). Entworfen wurde das Kunstwerk

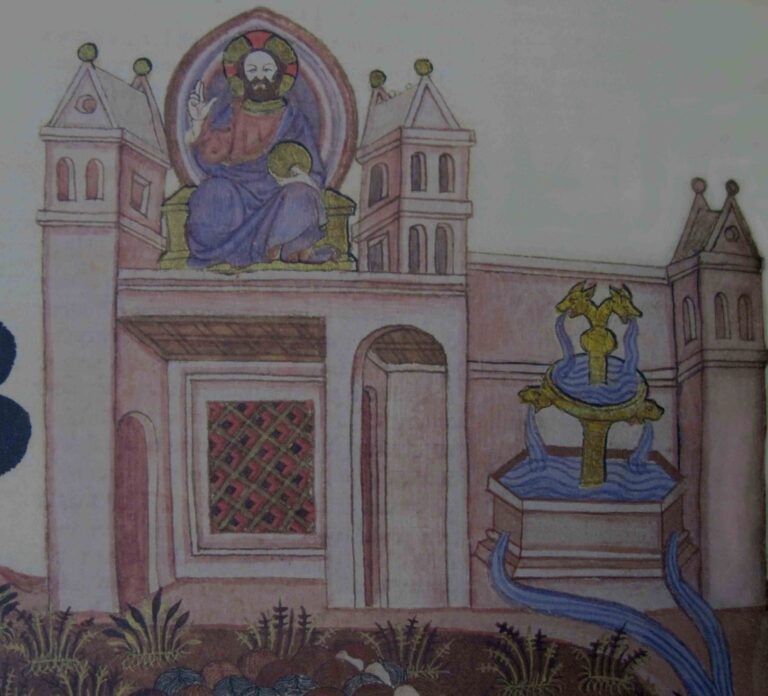

MS Cod. 1179: Ausgabe der Bible moralisée (um 1225)

Das Wiener Exemplar der „Bible moralisée“, Signatur Cod. 1179, hier fol. 244r (a), (c), (e) und (g) sowie fol. 246r (a) aus der Österreichischen Nationalbibliothek in Wien ist vollständig in Latein abgefasst. Über Auftraggeber, Konzeptoren, Künstler und frühere Besitzer gibt

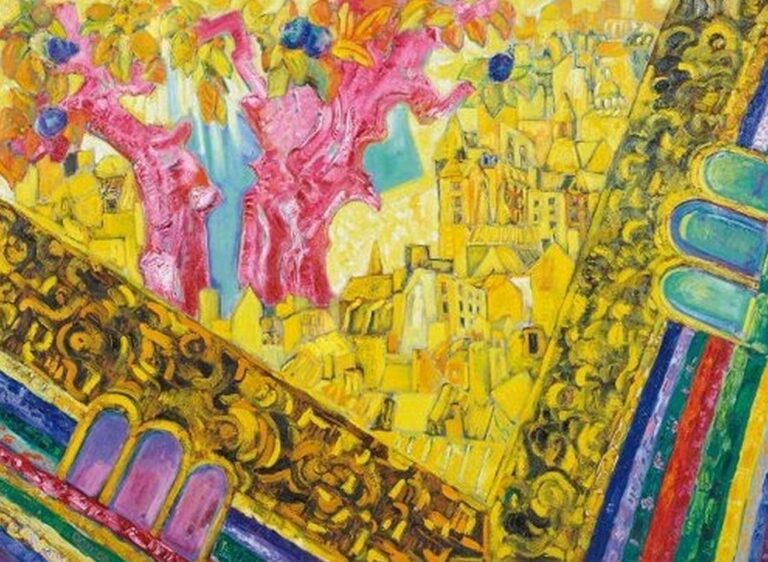

Hubert Damon (1935-2020): Gemälde „Jérusalem Céleste“ (1985)

Der französische Maler Hubert Damon wurde 1935 in Blois, im Loire-Tal, geboren. Er war Mitglied des „Salon d’Automne et des Indépendants“ und zählte in der Öffentlichkeit zu den betont katholischen zeitgenössischen Künstlern. Er ist aber weniger durch Ausstattungen von Kirchen

Über mich

Dr. Claus Bernet

Um etwa 1990 begann ich, mich mit dem Thema Jerusalem zu beschäftigen. Die Stadt habe ich mehrfach bereist und Bücher zu diesem Thema verfasst; erwähnen sollte man vielleicht die Reihe „Meisterwerke des Himmlischen Jerusalem“, den Band „Perlen des Neuen Jerusalem“ und meine Dissertation „Gebaute Apokalypse“. Zahlreiche Aufsätze erschienen immer wieder in Fachzeitschriften (Das Münster, Textilkunst International, Zeitschrift für Sepulkralkultur, u.v. a.). Mit meiner wissenschaftlichen Dokumentation von Jerusalems-Kunstwerken konnten bereits Ausstellungen und Museumskataloge unterstützt sowie Gemeinden bei der Anschaffung von geeigneten Kunstwerken beraten werden. Regelmäßig gebe ich auch Bildvorträge zu diesem Thema. Grundlage der Publikationen und der Bildvorträge sind meine fotografische Sammlung von inzwischen 6.000 Aufnahmen von Glasfenstern, Fresken, Mosaiken und anderen Kunstwerken.