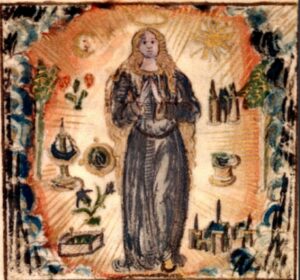

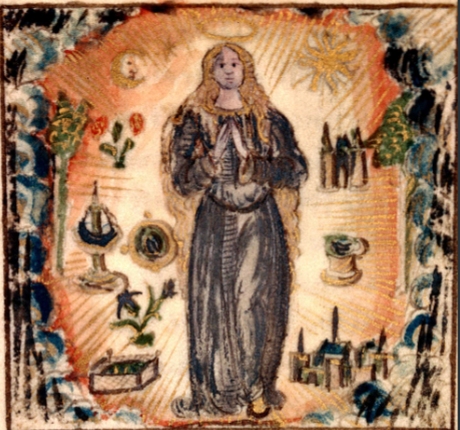

MS 119: Französisches Stundenbuch (um 1550)

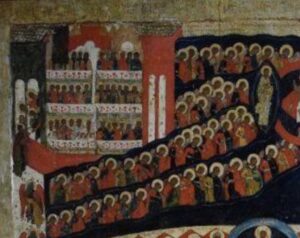

Mönch Palladius „Predigt über die Wiederkunft Christi“ (um 1760)

Weltgericht aus Melaya Guba (18. Jh.)

LETZTER BEITRAG

MS 119: Französisches Stundenbuch (um 1550)

In der Mitte des 16. Jahrhundert war das Thema Tota Pulchra, also die Maria Immaculata mit ihren Symbolen der Reinheit nach der Lauretanischen Litanei, längst etabliert. Die großen Stundenbücher waren geschrieben, das Thema findet sich

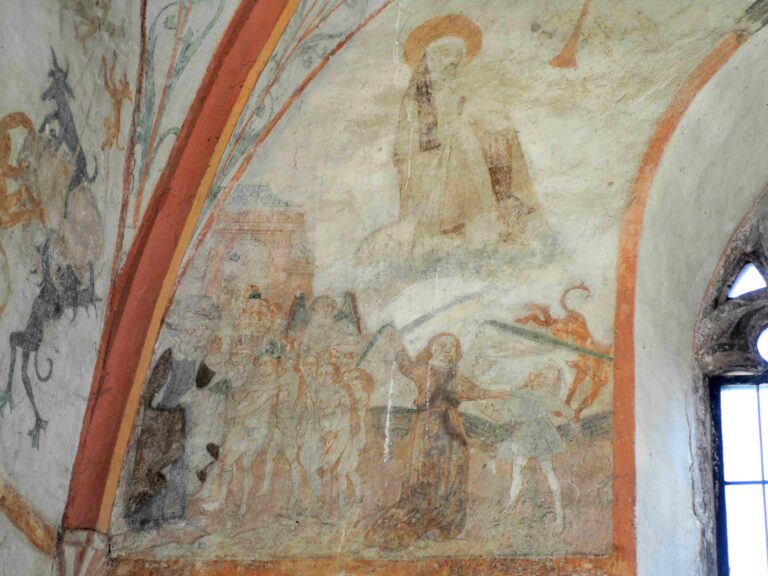

Weltgericht aus Santa Maria del Tiglio in Gravedona (1300-1350)

Die römisch-katholische Kirche Santa Maria del Tiglio befindet sich in Gravedona, einer italienischen Ortschaft in der Provinz Como in der Lombardei. Die mittelalterliche Kirche besitzt ein prächtiges Wandfresko mit einer Darstellung des Jüngsten Gerichts. Es zählt zu den ältesten Fresken dieser Kirche und soll in der ersten Hälfte des 14.

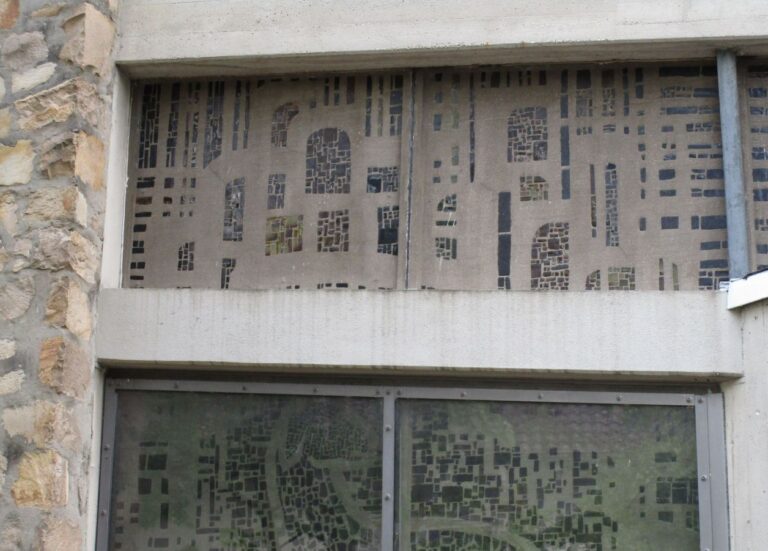

Enzo Pezzi: Italienisches Jerusalems-Kunstwerk in Ravenna (2000-2003)

Speyer und Ravenna (Emilia-Romagna) sind Partnerstädte. So entstand in enger Zusammenarbeit beider Städte der Giardino Speyer, also der Speyer-Garten, in der Viale Farini in Ravenna. Nach umfangreichen gärtnerischen Erneuerungsmaßnahmen sollte dieser ein Ort der Ruhe und Kontemplation in der belebten historischen Altstadt sein. Finanziert wurden die Umgestaltungsmaßnahmen im Giardino Speyer

Jerusalems-Illustrationen aus der Zeitschrift „Youth’s Instructor“ (ab 1895)

Wie jede Religionsgemeinschaft versuchten selbstverständlich auch die Adventisten, bereits der Jugend ihre Vorstellungen vom Weltenende bekannt zu machen, auch in bildlicher Form. Das populärste Medium war hier um 1900 der „Youth’s Instructor“ aus Battle Creek (Michigan). Die Ausgabe vom 31. Januar 1895 zeigte als Titelvignette eine Himmelspforte, die auch in

Calvin P.(orter) Bollman (1853-1943): Illustration aus „Youth’s Instructor“ (1923)

In Nachfolge einer Lehrtafel aus dem Jahr 1904, welche Pedro Lemos (1882-1954) angefertigt hatte, wurde zwanzig Jahre später eine künstlerische Überarbeitung vorgenommen. Solche Lehrtafeln, Zeitleisten oder Zeitstrahle waren auf einmal beliebt; neben den Adventisten, die diese pädagogische Darstellungsform gerne nutzten, gab es solches bald auch in evangelikalen Kreisen und bei

Barbarossaleuchter aus dem Aachener Dom (1165-1170)

In der zentralen Kuppel des Aachener Doms hängt der heute bekannteste Radleuchter, der sogenannte Barbarossaleuchter (1165/70). Die Kuppel des Doms hat eine oktogonale Grundform, was mit den acht Kreissegmenten des Leuchters korrespondiert. Befindet man sich direkt unter dem Leuchter, hat man einen freien Blick auf die Mosaikarbeiten der Kuppelinnenseite mit

Hans Günther Schmidt: Betonglasfenster in St. Johannes Evangelist in Mainz (1968)

St. Johannes Evangelist heißt die römisch-katholische Kirche im Mainzer Ortsteil Münchfeld, die dem Evangelisten Johannes geweiht ist. Sie wurde in Stahlbeton und Glas im Jahr 1968 unter dem Pfarrer Hans Brantzen (Gemeindepfarrer von 1964-1979) fertiggestellt. Auch die Fenster, wie der gesamte Neubau, sind im damaligen Brutalismus-Stil gehalten und zeigen vor

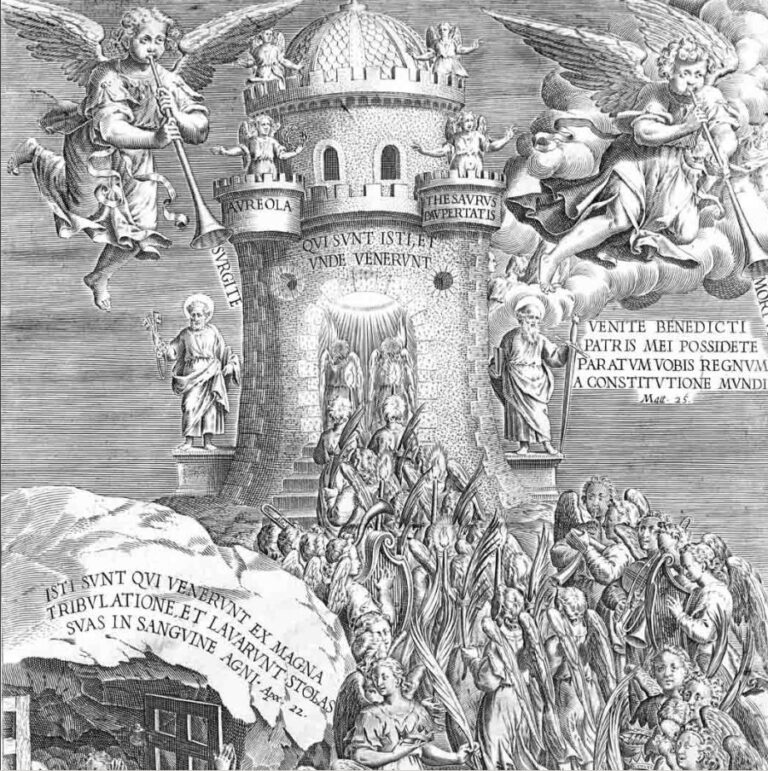

Philippe Thomassin (1562-1622): „Jüngstes Gericht“ (1606), Kopie (1772)

Philippe Thomassin schuf einen umfangreichen Kupferstich zum Thema „Jüngstes Gericht“. Das Himmlische Jerusalem, gestaltet als turmähnliche Himmelspforte oder Rundtorturm, ist davon lediglich ein kleiner Ausschnitt auf der linken Seite. Philippe Thomassin (1562-1622) stammt zwar aus Frankreich, arbeitete aber als Grafiker und Kupferstecher für die römisch-katholische Kirche im Vatikan. Dort ist

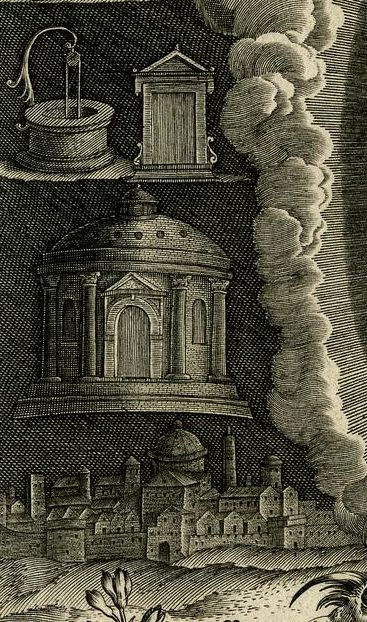

Friedrich Eberhard Collin (1684-1727): „Gewaltiges Eindringen ins Reich Gottes“ (1722)

1722 erschien in Frankfurt am Main im Verlag Wolfgang Christoph Multz das Werk „Gewaltiges Eindringen ins Reich Gottes“, ausgestattet mit einer Vorrede von Johann Georg Pritius (1662-1732). Den eigentlichen Hauptteil steuerte aber Friedrich Eberhard Collin bei, Pädagoge und Hofprediger aus Lobenstein in Thüringen. Collin (1684-1727) war lutherischer Pietist, der die

Tympanon der St. Annenkapelle (um 1331) und Sankt Marien-Kirche (um 1344), Marienburg

Das Tympanon im Nordportal der St. Annenkapelle in der Vorburg der Marienburg in Ostpreußen zeigt, wie zu erwarten, eine Krönung der Heiligen Anna. Unter der eigentlichen Krönungsszene wurde rechts ein Relief mit der Hölle und links ein Relief mit dem Himmlischen Jerusalem angebracht. Von den sechs Figuren ist die erste

Jüngstes Gericht der Kirche von Marienberghausen (um 1490)

Marienberghausen ist ein beschaulicher Ortsteil von Nümbrecht im Oberbergischen Kreis, wo sich in der Nähe allein in Heilig Kreuz in Bergneustadt ein vergleichbares Kunstwerk befindet (dort von circa 1475). Beide zählen zu den fünf sogenannten „Bunten Kirchen“, die alle Decken- und Wandmalereien aus dem Spätmittelalter besitzen. Die Marienberghausener evangelische Kirche

Friedrich Press (1904-1990): St. Josef in Dresden (1970/71)

Die römisch-katholische Kirche St. Josef befindet sich im Stadtteil Pieschen von Dresden (Sachsen). Die Akustik- und Lichtverhältnisse im Inneren der Kirche wurden seit ihrer Eröffnung 1910 immer wieder kritisiert. Mitte der 1960er Jahre entschied sich die Gemeinde für einen Umbau. Dabei entstanden ab 1970/71 neue Zwischendecken und Wandverkleidungen, um die

Gerhard Kadow (1909-1981): Deckengemälde aus St. Pantaleon in Köln (1966)

Köln dürfte neben Rom die Stadt sein, in der das Himmlische Jerusalem am häufigsten dargestellt wurde. Fast alle Werke entstanden nach den Kriegszerstörungen 1945, so auch das 11 x 9 Meter große Deckengemälde im Westwerk von St. Pantaleon. Die römisch-katholische Kirche musste nach Bombenschäden umfassend erneuert werden. Das ursprünglich gewölbte

Johann Salomon Meyer: Barocktor des Himmlischen Jerusalem (um 1775)

Im Barock wurden bei Gastmählern die Tafeln mit Kunstgegenständen jeglicher Art verziert. Im Kölner Museum Schnütgen wird ein solches Schmuckstück aufbewahrt, das vermutlich zum Hof eines geistlichen Würdenträgers gehörte. Es ging dabei weniger um fromme Erbauung oder theologische Aussagekraft, sondern um die Repräsentation von Ästhetik, Macht und vor allem um

Abraham Remshard (1680-1754): Schraubtaler und Medaille (1732)

Der Salzburger Erzbischof Leopold Anton Eleutherius von Firmian ordnete 1731/32 die Ausweisung von 20.0000 Protestanten an. Ein Großteil der Ausgewiesenen fand in Brandenburg-Preußen Aufnahme durch König Friedrich Wilhelm, der sie vor allem in Ostpreußen und Litauen als Kolonisten ansiedelte. Diese Thematik wurde auch bildlich aufgegriffen. Zu sehen ist eine aufklappbare

Michiel Snyders (um 1588 – um 1630), Jan van der Straet (1523-1605): Maria Immaculata (1611)

Diese Mariensymbole gehören zu einer komplexen Darstellung, die erstmals Hieronymus Wierix entworfen hatte. Diese spätere Variante wurde von Michiel Snyders (um 1588 – um 1630) im Jahr 1611 ausgeführt, unter Beteiligung seines Kollegen Jan van der Straet (Johannes Stradanus, 1523-1605). Zu dieser Zeit lebte und arbeitete van der Straet, der

Gudrun Baudisch (1907-1982), Karl Jamöck: Porta Clausa aus der Mariahilfkirche in Bregenz (1930)

Die Bregenzer Mariahilfkirche (Vorarlberg) wurde ab 1916 als Heldendankkirche zum Ersten Weltkrieg konzipiert und von 1925 bis 1931 erbaut, jetzt als Pfarrkirche für die Bregenzer Ortsteile Rieden und Vorkloster. Unter der Leitung des damaligen Pfarrvikars Dr. Johannes Schöch wurde aus

Uwe Fossemer (geb. 1942): Glasarbeiten in der Apostel-Johannes-Kirche in Oering (1999)

Uwe Fossemer (geb. 1942 in Kaltenkirchen) fertigt noch alle seine Werke vom Entwurf, Zuscheiden, Polierbrand, Farbauftrag, Farbbrand und Verbleien der einzelnen bearbeiteten Glasteile in seinem Atelier selbst an. Der Künstler legt Wert darauf, an seinen Werken alleine, mitunter über viele

Apsismosaik von Peter Paul Etz (1913-1995): St. Alban (1952)

St. Alban ist eine römisch-katholische Kirche in der Mainzer Oberstadt mit einem beeindruckenden Blick auf den Rhein. Der Nachkriegsbau wurde 1952 unter Priester Valentin Gleich eingeweiht, nach Plänen noch aus dem Jahr 1936. Von Beginn an befand sich in der

Fährmännertafel aus Berlin-Heiligensee (um 1935)

Bekannt ist das Bild des Priesters als Hirte seiner Gemeinde, weniger bekannt das des Fährmanns. Ein solches Motiv findet sich auf einer Tafel im Eingangsbereich einer Berliner Kirche, auf welcher zu lesen ist: „Die Fährmänner kommen und gehen, Gott aber

Jerusalem-Allegorie der Klosterkirche Nuestra Señora del Carmen, Puebla (17. Jh.)

Die Klosterkirche Nuestra Señora del Carmen gilt im mexikanischen Puebla als hervorragender Barockbau des frühen siebzehnten Jahrhunderts. Zu dem reichen Bestand von Ölgemälden dieses Jahrhunderts gehört auch das Bild „Alegoría del Carmelo Descalzo“, also eine Allegorie des katholischen Ordens der

Kurt Wolff (1916-2003): Antependium aus Essen (1963)

1963 entstand ein 85 x 87 Zentimeter großes Parament, welches heute in der „Alten Kirche“ der evangelischen Gemeinde von Essen-Kray aufbewahrt wird. Ursprünglich war es im Gemeindezentrum Eckenbergstraße in Verwendung. Dort befand sich ein Altar mit einer grauen, mächtigen Steinplatte,

Über mich

Dr. Claus Bernet

Um etwa 1990 begann ich, mich mit dem Thema Jerusalem zu beschäftigen. Die Stadt habe ich mehrfach bereist und Bücher zu diesem Thema verfasst; erwähnen sollte man vielleicht die Reihe „Meisterwerke des Himmlischen Jerusalem“, den Band „Perlen des Neuen Jerusalem“ und meine Dissertation „Gebaute Apokalypse“. Zahlreiche Aufsätze erschienen immer wieder in Fachzeitschriften (Das Münster, Textilkunst International, Zeitschrift für Sepulkralkultur, u.v. a.). Mit meiner wissenschaftlichen Dokumentation von Jerusalems-Kunstwerken konnten bereits Ausstellungen und Museumskataloge unterstützt sowie Gemeinden bei der Anschaffung von geeigneten Kunstwerken beraten werden. Regelmäßig gebe ich auch Bildvorträge zu diesem Thema. Grundlage der Publikationen und der Bildvorträge sind meine fotografische Sammlung von inzwischen 6.000 Aufnahmen von Glasfenstern, Fresken, Mosaiken und anderen Kunstwerken.