Vom 18. bis zum 19. Jahrhundert war es populär, auf russischen Ikonen das Himmlische Jerusalem in Form mehrerer Arkaden darzustellen – eine alte Darstellungsform, die sich vermutlich auf frühmittelalterlichen Fresken in Benediktinerklöstern herausgebildet hatte. Diese Arkaden ziehen sich bei Ikonen stets am oberen Bildabschluss von links nach rechts. Oft, wie auch im vorliegenden Fall, sind die Arkaden an der linken Seite mehrstöckig. An der rechten Seite werden die Pfeiler stärker, so dass der Eindruck von Räumlichkeit entsteht.

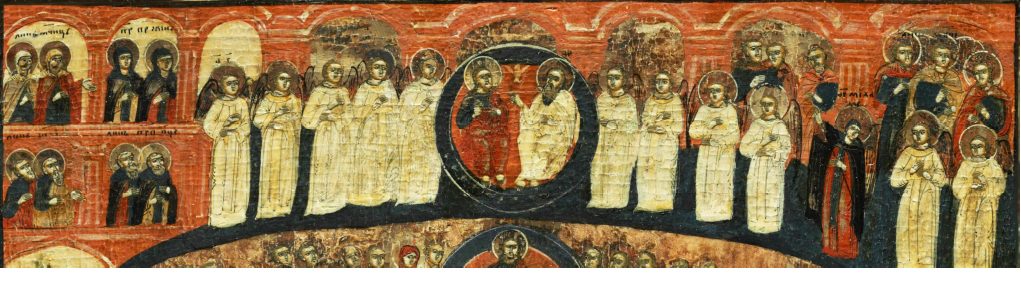

Diese Weltgerichtsikone aus der Mitte des 18. Jahrhunderts stammt ursprünglich vermutlich aus Russland. Sie ist seit Mai 2010, als sie auf einer Auktion von Sotheby’s ersteigert wurde, Bestandteil der Sammlungen des US-amerikanischen Ikonenmusums in Clinton (Inventarnummer R2010.35). Die insgesamt 51 x 41 Zentimeter große Temperamalerei zeigt am oberen Rand ein Neues Jerusalem, welches sich als Band von Arkaden, in denen sich Heilige aufhalten, entlangzieht. Meist sind es Zweier- oder Dreiergruppen; zwei der Arkaden sind sogar gänzlich mit Heiligen ausgefüllt, eine andere hingegen ist leer geblieben.

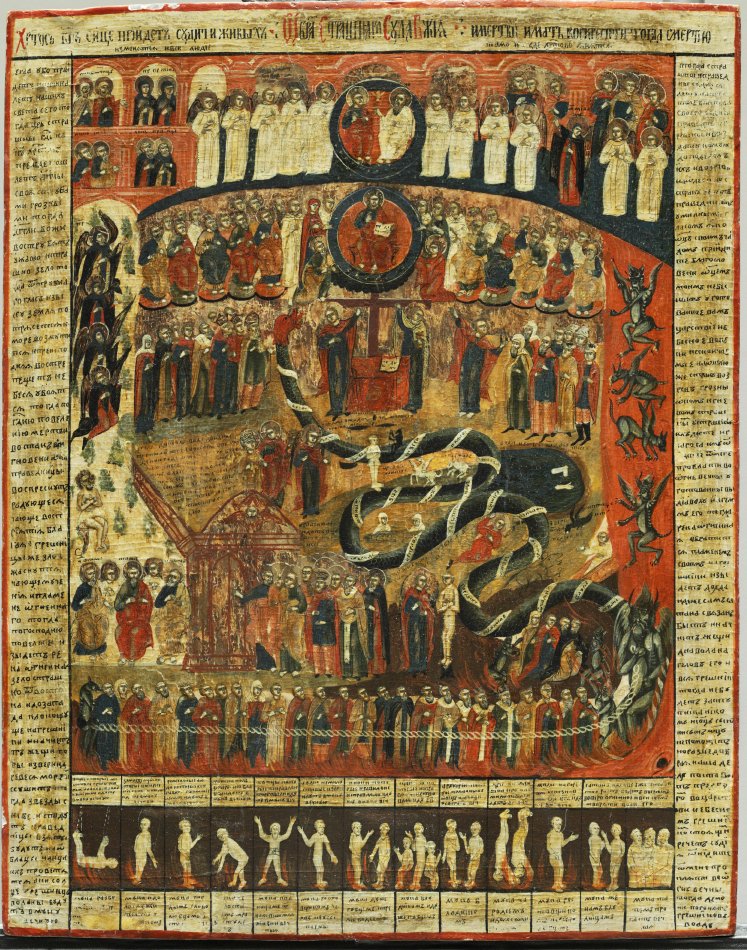

Aufgrund von Stilvergleichen kann die Entstehungszeit dieser Ikone auf etwa 1820 eingegrenzt werden. Die Arkaden sind, im Vergleich zum vorherigen Beispiel, schmaler und gerade gesetzt. Die Figuren sind nicht länger überwiegend weiß gekleidet, sondern tragen prächtige Gewänder. Der Engel mit dem Speer (rechts, direkt unter der Arkade mit dem breiten Pfeiler) ist jetzt in eine Mandorla gesetzt. Dieses Arkadenjerusalem entstand als Temperamalerei vermutlich in einem russisch-orthodoxen Kloster und gelangte im 20. Jahrhundert in eine westliche Privatsammlung. 2015 wurde das Kunstwerk in den USA versteigert.

Diese Ikone stammt aus dem 19. Jahrhundert aus Russland. Sie ist insgesamt 64 x 53 Zentimeter groß, wobei sich das Himmlische Jerusalem ebenfalls über den gesamten obersten horizontalen Bildstreifen zieht. In zweistöckigen Arkadenreihen haben sich zahlreiche, ausschließlich männliche Heilige eingereiht. Ein Engel rechts sorgt mit einem Speer dafür, dass sich nicht noch weitere Personen Zugang in das Neue Jerusalem verschaffen. Die ausgewogene Arbeit in Eitempera auf Holz konnte zeitweise in einer Ausstellung des Ikonenmuseums in Frankfurt am Main bewundert werden, ist aber ansonsten in einer Privatsammlung befindlich.

Eva Haustein-Bartsch, Thomas Daiber: Das Jüngste Gericht, Recklinghausen 1994.

Richard Zacharuk: Ikonen, Ikonen-Museum Frankfurt am Main, Icons, Icon Museum Frankfurt am Main, Tübingen 2005.

In einer vierten Arbeit wird nochmals das Himmlische Jerusalem als Reihung von Arkaden dargestellt. Auch dieses Werk auf Temperabasis entstand im 19. Jahrhundert in Russland, ist heute aber Teil einer Privatsammlung in Italien. Damit zeigt sich: dieser Ikonen-Typus ist zwar in Russland entstanden, aber alle vier erhaltenen Beispiele sind inzwischen ins westliche Ausland abgewandert. Viel wird über die Ungerechtigkeiten des Kolonialismus im 19. und 20. Jahrhundert gesprochen, im Gegensatz dazu ist der kulturelle Ausverkauf russischer Ikonen unserer Zeit (noch) kein Thema.

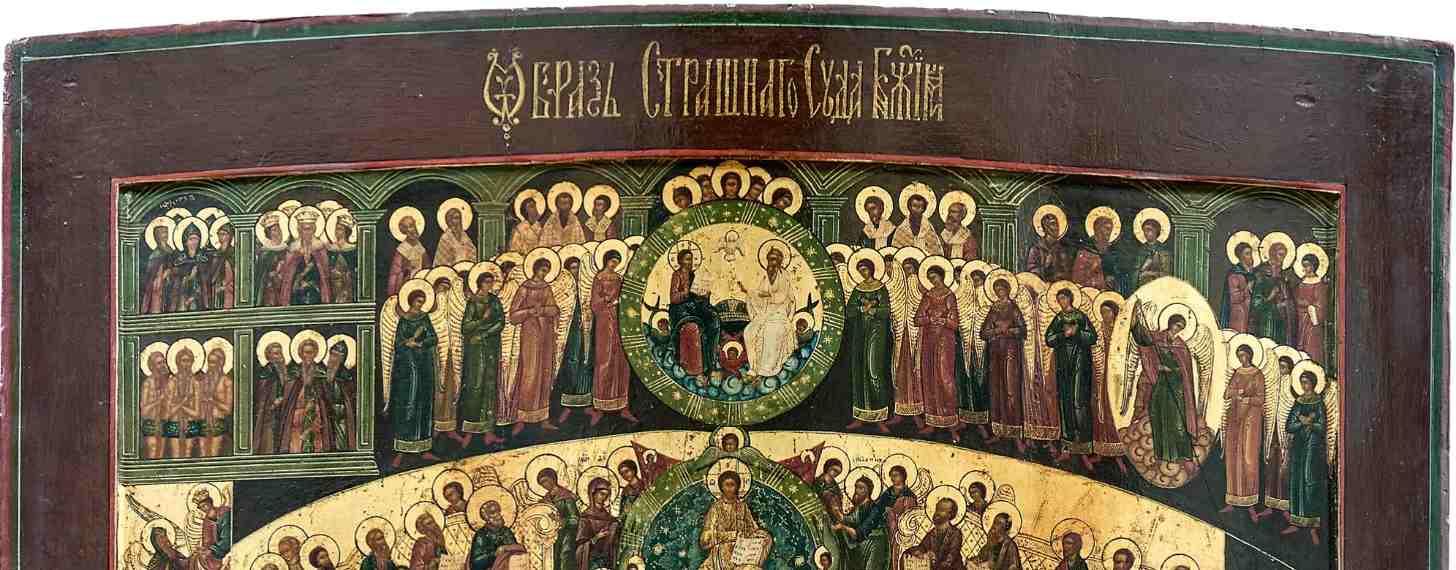

Wie alle hier versammelten Beispiele befindet sich auch dieses Arkadenjerusalem nicht in einem Museum, sondern einer Privatsammlung. Es soll aus Mstjora stammen, einem Ort, der für seine Lackminiaturen bekannt gewesen war. Später gelangte es in eine „bedeutendende Museumssammlung“, wurde verkauft und erreichte den Auktionshandel (2024). Von dem 88 x 71 Zentimeter großen Werk spannt sich das Himmlische Jerusalem über das obere Viertel. Im Gegensatz zu anderen Beispielen überwiegen hier dunkle Farben, vornehmlich ein Russischgrün und Dunkelbraun, von dem sich die vergoldeten Partie hervorragend abheben.

Auf das Ende des 19. Jahrhunderts, um 1890, wird diese Weltgerichtsikone datiert. Sie zeichnet sich durch außerordentliche Feinheit und Klarheit aus, spielerische Elemente sind zurückgenommen. So sind die Arkaden kaum mit Schmuckwerk ausgestattet, und der Tondo mit Christus und Gottvater ist hier lediglich angedeutet. Beruhigend wirkt auch die einheitliche rosane Farbe der acht Arkaden. Die kleine Arbeit der Maße 72 x 58 Zentimeter, von der hier ein oberer Ausschnitt wiedergegeben ist, soll in Russland entstanden sein. Gut einhundert Jahre später stand das Werk bei einem polnischen Kunsthändler zum Verkauf an.

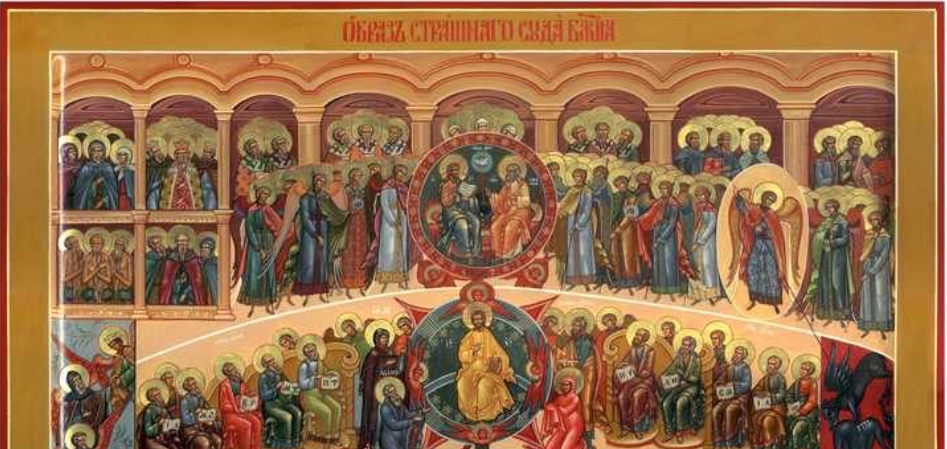

In der Zeit um 1990 entstand dieses Arkadenjerusalem als eines der letzten Werke in der UdSSR. Es wurde vermutlich von Beginn an für den russischen Ikonenhandel hergestellt. Markant sind der neue helle Goldhintergrund, die klaren Formen der roten Arkaden und der zentralen grünen Mandorla. Vorbild war diejenige Ikone aus dem 19. Jahrhundert, die später nach Italien gelangte (siehe oben).

Diese letzte russische Weltgerichtsdarstellung entstand um 1990 und gehört jetzt zu einer Privatsammlung aus Israel. Sie zeigt die typischen Merkmale eines Arkadenjerusalem in hellen, fast grellen Farben, wie es Ende des 20. Jahrhunderts eine Modeerscheinung der Ikonenmalerei war, vgl. die Ikone aus dem Domus Galilaeae oder die Wandmalerei der Holy Theophany Orthodox Church, USA. Die Pfeiler, die wir schon in Rot, Grau und Rosa kennen, sind hier einheitlich braun. Besonders ausgeschmückt sind sie nicht, wie überhaupt diese Arbeit eine Tendenz zur Vereinfachung besitzt und sich auf die wesentlichen Bildelemente konzentriert.

Um 2020 entstand im Ikonenmalerei-Workshop „Kanon und Tradition“ unter Leitung von Sergey Kamanin in Palech (Region Iwanowo) ein weitere moderne Variante. Obwohl man sich der Tradition verpflichtet fühlt, zeigt das Werk moderne Charakteristika: Der größere rechte Pfeiler wurde aufgegeben, alle Bögen haben exakt gleiche Maße wie in einer serielle Fertigung. Eine Besonderheit sind die purpurfarbenen Vorhänge in den Arkaden, die die Architektur einer Theaterloge ähneln lassen.