LETZTER BEITRAG

David Hetland (1947-2006): Kapelle des Riverview Place in Fargo (1987)

Riverview Place in Fargo (Nort Dakota), zu dem auch eine Kapelle für die Seniorenwohnanlage gehört, wurde von den Presentation Sisters gegründet. Die Einrichtung wurde zur Bereitstellung von Wohnraum und Pflege entwickelt und verfügt über eine

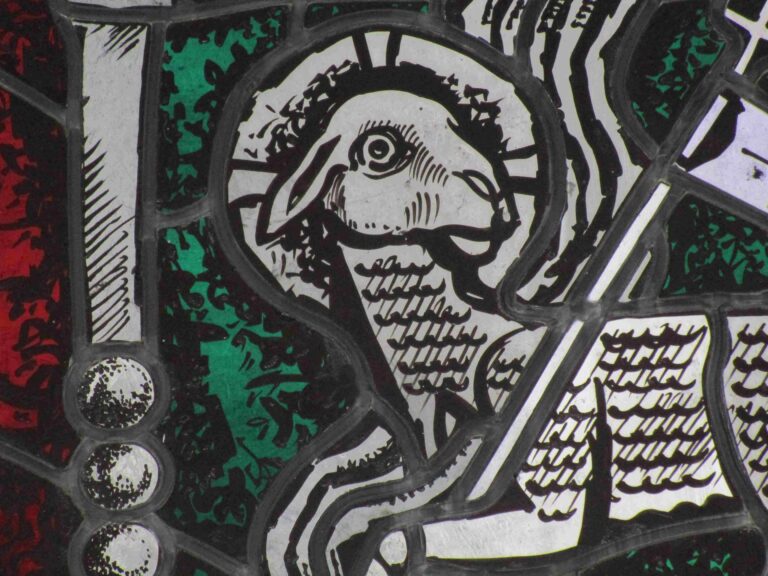

Nikolaus Bette (geb. 1934): Buntglasfenster aus St. Bernhard in Niederense (1978)

In Niederense am Rand des östlichen Sauerlands (Nordrhein-Westfalen) besitzt die römisch-katholische Kirche St. Bernhard ein Lamm mit der Siegesfahne im Himmlischen Jerusalem. Es handelt sich insgesamt um ein Rundbogen-Glasfenster, welches im Mai 1978 von dem Maler und Glaskünstler Nikolaus Bette aus Bottrop (geb. 1934) gestaltet wurde, der sich zu dieser

Alpheda Puluj-Hohenthal (1926-1985): Evangelische Kirche in Osdorf (1979)

Die evangelische Kirche zu Osdorf nördlich von Kiel in Schleswig-Holstein wurde im Jahr 1967 erbaut. Bereits 1978 wurde in einer schweren Sturmnacht das große, dreieckige Hauptfenster irreparabel eingedrückt. Leider ist nicht bekannt, was auf diesem Fenster einst dargestellt war. Es soll jedoch eine Arbeit der Bildhauerin Alpheda Puluj-Hohenthal (1926-1985) aus

Helmut Ammann (1907-2001): Glasfenster aus St. Leonhard in Nürnberg (1979)

Helmut Ammann (1907-2001) war ein Bildhauer, Maler und Glasmaler aus der Schweiz, geboren in China und aufgewachsen in Berlin Die meiste Zeit seines Lebens verbrachte er dann in München, von wo aus er für zahlreiche protestantische Kirchen arbeitete. Für die Nürnberger Kirche St. Leonhard im Stadtteil Schweinau schuf er ein

Dorothea Kunz-Saile (geb. 1941): Glasfenster aus St. Marien in Herrenberg (1982)

Weithin sichtbar steht das Wahrzeichen Herrenbergs, die evangelische Stiftskirche St. Marien, über den Fachwerkhäusern der historischen Altstadt auf einer Anhöhe. Auf der Turmempore sind heute drei Werke zeitgenössischer Künstler zu sehen, darunter dieses annähernd runde Glasbild von Anna-Dorothea Kunz-Saile (geb. 1941). In ihrem langjährigen Schaffen hat die Künstlerin vermutlich viermal

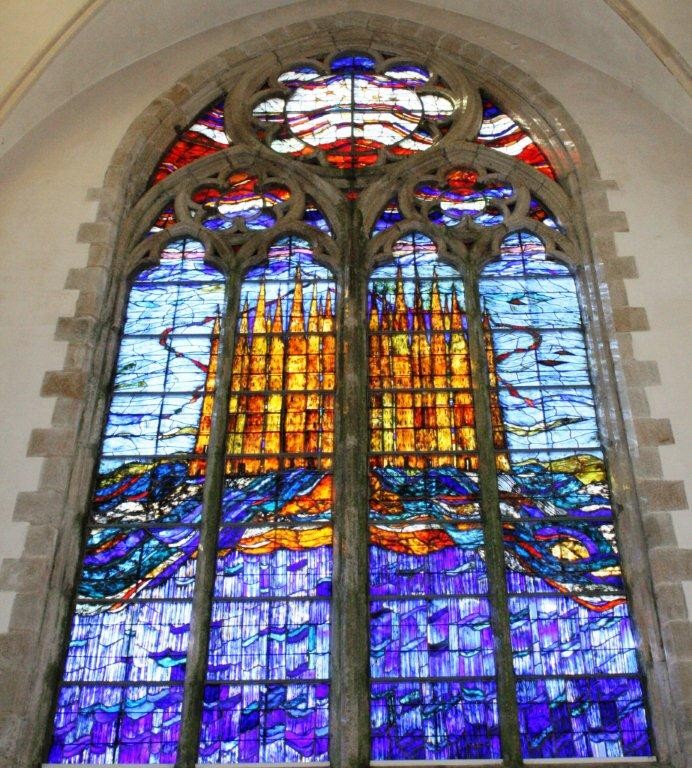

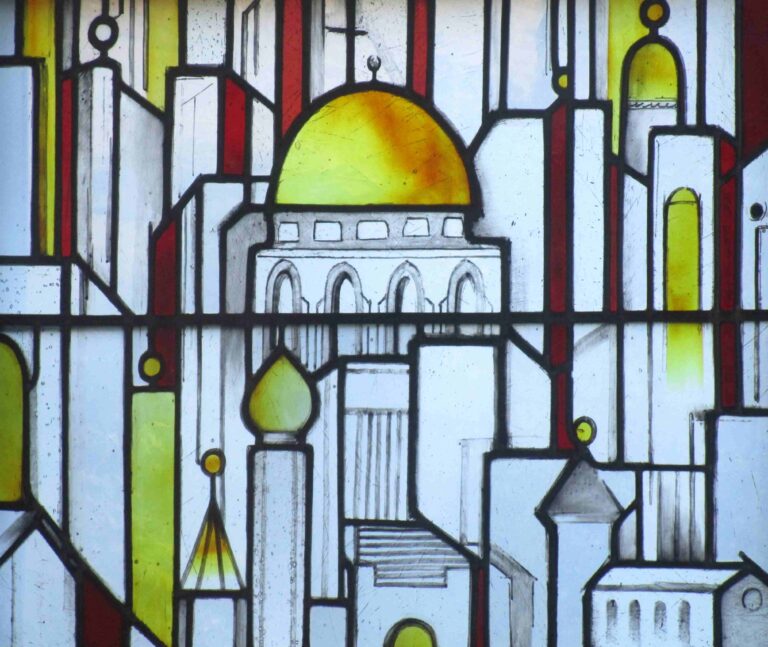

Gérard Milon: Buntglasfenster aus Languidic in der Bretagne (1983)

Das Monumentalfenster „Jérusalem céleste“ („Himmlisches Jerusalem“) erstreckt sich über eine Größe von 35 Quadratmetern und füllt vier gotische Fensterbahnen. Es wurde am 24. Januar 1983 im nördlichen Querschiff der römisch-katholischen Kirche St. Peter in Languidic in der Bretagne eingebaut und mit einem Gottesdienst feierlich eingeweiht. In der ansonsten eher kargen

Gustl Kirchner (1920-1984): Fenster der Friedhofskapelle in Sennfeld (1983)

Gustl G. Kirchner (1920-1984) war ein fränkischer Maler und Bildhauer aus Schweinfurt (Unterfranken). Eines seiner wenigen Buntglasfenster findet man in der Friedhofskapelle von Sennfeld, einer an Schweinfurt angrenzenden Gemeinde am Main. Diese Kapelle war in der Nachkriegszeit errichtet worden und wurde dann in den 1980er Jahren umfassend saniert. Durch dieses

Henning Hauke (geb. 1961): Gemälde „Himmlisches Jerusalem“ (2000)

Henning Hauke (geb. 1961) verbindet seit seinem sechzehnten Lebensjahr praktische Malerei mit kunsthistorischen Studien. Viele Jahre arbeitete er hauptberuflich als Pädagoge in einer Waldorfschule auf der Schwäbischen Alb. Nebenher schuf er auch Wandmalereien und Farbgestaltungen in der Innenarchitektur.Sein abstraktes Gemälde „Himmlisches Jerusalem“ (Größe 120 x 120 Zentimeter) aus dem Jahre

Herb Schiffer (geb. 1936): Fenster aus St. Matthäus in Kirchtroisdorf (1983)

Die römisch-katholische Kirche St. Matthäus in Kirchtroisdorf, ein Stadtteil von Bedburg im Rhein-Erft-Kreis, wurde 1983 (nicht 1989) mit Rundbogenfenstern versehen. Diese wurden von dem Maler und Glaskünstler Herb Schiffer (geb. 1936) in Antik- und Opalglas, Blei und Schwarzlot gestaltet. Seitdem sind diese Fenster der Höhepunkt der ansonsten kunsthistorisch eher unscheinbaren

Hans Traut der Jüngere (1487-1516): Fränkisches Weltgericht mit Himmelspforte (um 1500)

Unter der Inventarnummer 1137 besitzt die Staatliche Kunsthalle Karlsruhe eine spätmittelalterliche Tafelmalerei. Sie wird unter der Bezeichnung „Jüngstes Gericht mit kniendem Stifter und seinem Wappen“ geführt. Entstanden ist es vermutlich in der Nürnberger Werkstatt von Hans Traut dem Jüngeren (1487-1516). Die nur 83 x 67 Zentimeter kleine Malerei auf Tannenholz

Rokoko-Jerusalemspanorama aus Augsburg (um 1760)

Optische Panoramen waren eine Passion des späten Barock, gewissermaßen das Kino der damaligen Zeit, oder ein damaliges Wimmelbild. Sie dienten vor allem der Unterhaltung, weniger der Belehrung oder der Frömmigkeit. Auf dem kolorierten Kupferstich (40 x 26 Zentimeter) wird das Himmlische Jerusalem als Paradieslandschaft inszeniert. Bezüge zum zeitgenössischen Bühnenbild des

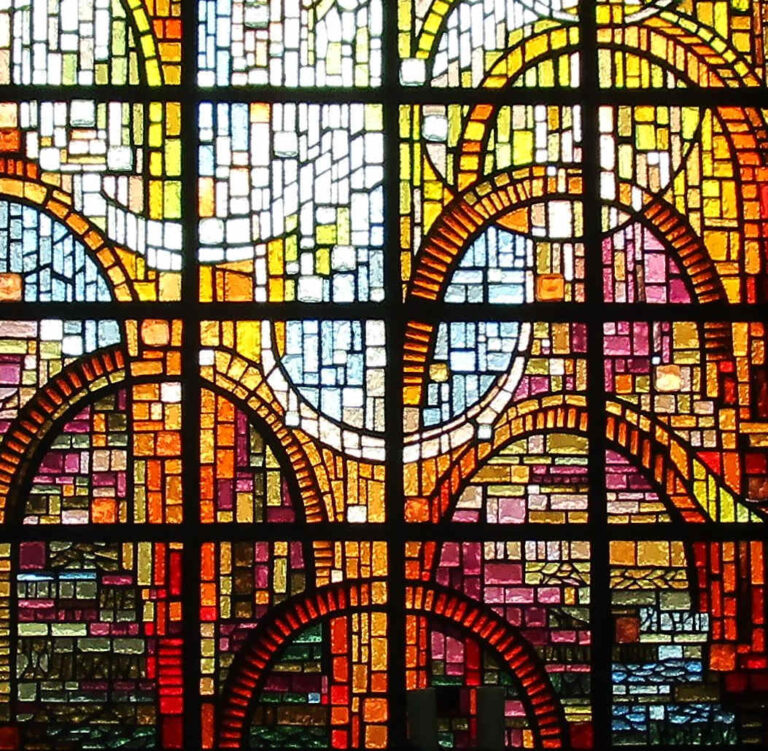

Joachim Klos (1931-2007): Fenster und Glasmosaik aus St. Antonius in Kevelaer (1986)

In der römisch-katholischen Kirche St. Antonius in Kevelaer (Niederrhein) wurden 1986 anlässlich einer Neukonzeption zahlreiche Fenster eingebaut. Während Hans Lünenborg die Fenster in der Kapelle geschaffen hat, stammen alle Fenster der Hauptkirche aus der Hand von Joachim Klos (1931-2007) aus Nettetal, in Zusammenarbeit mit der örtlichen Glasmalerei-Werkstatt Derix. Sie fügen

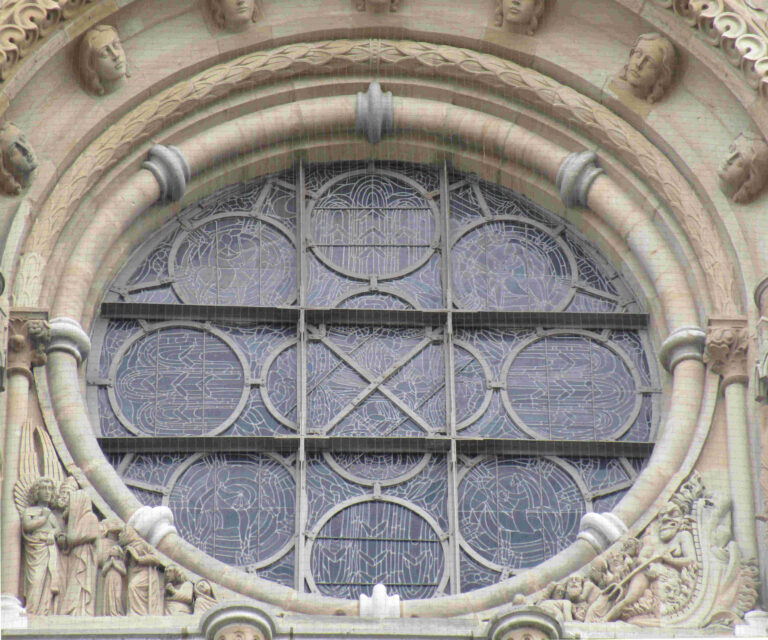

Irene Hugot-Rothweiler (geb. 1958): Rundfenster aus der Jakobskirche in Aachen (1986)

Die Malerin und Glasbildnerin Irene Hugot-Rothweiler (geb. 1958) arbeitete 1982/83 einen Entwurf aus, nach dem dann 1985/86 das Glasfenster „Das Lamm im Himmlischen Jerusalem“ verwirklicht wurde. Es handelt sich um eine Fensterrosette in der neoromanischen Turmkapelle bzw. auf der Orgelempore in der römisch-katholischen Jakobskirche in Aachen, also der Stadt, in

Emil Wachter (1921-2012): Grisaille-Fenster aus St. Georg in Wyhlen (1987)

Ein dreiteiliges Fensterensemble von Emil Wachter (1921-2012) findet man auf der rechten Seite im Langhaus der römisch-katholischen Kirche St. Georg in Wyhlen in unmittelbarer Nachbarschaft zu Basel nahe der deutsch-schweizerisch-französischen Grenze. Pfarrer Hans Moser hatte damals den Kontakt zu dem Künstler hergestellt. Das Fenster wurde nach Abschluss der Kirchenrenovierung im

Nikolaus Bette (geb. 1934): Marienkapelle in Verl (um 1998)

Kennt man die Buntglasfenster von Nikolaus Bette (geb. 1934) mit Darstellungen des Himmlischen Jerusalem, dann würde man kaum vermuten, dass auch dieses Glasfenster von dem gleichen Künstler aus Bottrop stammt. Ungewöhnlich für seine Arbeiten sind hier die drei Wellen oder Wogen, die das Fenster horizontal strukturieren und auch farblich gliedern

Robert Temple Ayres (1913-2012): „Golden Treasury of Bible Stories“ (1954)

1954 erschien in Washington die „Golden Treasury of Bible Stories“, posthum herausgegeben aus dem Nachlass von Arthur Witefield Spalding (1877-1953), einem Siebenten-Tags-Adventisten. Zahlreiche Künstler waren eingeladen, sich an dem üppig bebilderten Band zu beteiligen. Einer von ihnen, der US-Amerikaner Robert Temple Ayres (1913-2012), war für die Bebilderung der Apokalypse zuständig

Theo Heiermann (1925-1996): Leuchter aus St. Maria und St. Clemens zu Schwarzrheindorf (1993)

Eine Art neo-neoromanischer Jerusalemsleuchter wurde 1993 zum 125jährigen Bestehen der Pfarrei St. Maria und St. Clemens zu Schwarzrheindorf geschaffen. Die römisch-katholische Kirche hatte ursprünglich vermutlich einen romanischen und mit Sicherheit einen neoromanischen Leuchter, der ohne Not im Zuge des Purifizierungswahns

Michael Wolgemut (1434-1519): Torszene eines Jüngsten Gerichts (um 1490)

Dieses kleine Detail aus einer Darstellung des Jüngsten Gerichts gehört zu einer insgesamt 195 x 106 Zentimeter großen Tafelmalerei auf Nadelholz, die auf etwa 1490 datiert ist. Ursprünglich hing sie in der Ratsstube des Nürnberger Rathauses, wo es Richter und

Helmut Kästl (geb. 1934): Fenster der Münchner Priesterseminarkapelle (1983)

Das Glasfenster mit dem Titel „Offenbarung des Johannes/Das himmlische Jerusalem“ von 1983 ist eine Arbeit aus transparentem, opalisierendem Echt-Antikglas mit einer Bleiverglasung. Man findet das Fenster im Chor der römisch-katholischen Kapelle des Münchner Priesterseminars.Das Fenster besitzt eine Größe von 210

Jakob Schwarzkopf (1926-2001): Fenster aus St. Barbara in Liblar (1967) und Variante in Burgen (1972)

Der Trierer Glasmaler Jakob Schwarzkopf (1926-2001) hat im Jahr 1967 verschiedene alt- und neutestamentliche Bibelszenen auf den Fenstern der römisch-katholischen Kirche St. Barbara in Liblar festgehalten. Liblar ist ein Stadtteil von Erftstadt im Rhein-Erft-Kreis in Nordrhein-Westfalen. Von den Fenstern des

Christof Grüger (1926-2014): Fensterwand aus St. Mechthild in Magdeburg (1983)

Christof Grüger (1926-2014) arbeitete viele Jahre in der DDR als freischaffender Künstler im architekturbezogenen Bereich und gestaltete 1979/80 die großformatigen Betonverglasungen für die römisch-katholische Kirche St. Mechthild in Magdeburg. Umgesetzt wurden die Entwürfe dann 1983 von der Berliner Glasmanufaktur Lehmann.

Marie-Theres Werner (1942-2023), Paul Weigmann (1923-2009): Fensterwand St. Bernhard in Lowick (1996)

Marie-Theres Werner (1942-2023) aus Wuppertal gestaltete gemeinsam in einer damaligen Ateliergemeinschaft mit Paul Weigmann (1923-2009) im Jahr 1996 ein umstrittenes Glasfenster der römisch-katholischen Kirche St. Bernhard in Lowick, einer Vorstadt von Bocholt am Niederrhein. Gefertigt hat das Fenster aus überwiegend

Über mich

Dr. Claus Bernet

Um etwa 1990 begann ich, mich mit dem Thema Jerusalem zu beschäftigen. Die Stadt habe ich mehrfach bereist und Bücher zu diesem Thema verfasst; erwähnen sollte man vielleicht die Reihe „Meisterwerke des Himmlischen Jerusalem“, den Band „Perlen des Neuen Jerusalem“ und meine Dissertation „Gebaute Apokalypse“. Zahlreiche Aufsätze erschienen immer wieder in Fachzeitschriften (Das Münster, Textilkunst International, Zeitschrift für Sepulkralkultur, u.v. a.). Mit meiner wissenschaftlichen Dokumentation von Jerusalems-Kunstwerken konnten bereits Ausstellungen und Museumskataloge unterstützt sowie Gemeinden bei der Anschaffung von geeigneten Kunstwerken beraten werden. Regelmäßig gebe ich auch Bildvorträge zu diesem Thema. Grundlage der Publikationen und der Bildvorträge sind meine fotografische Sammlung von inzwischen 6.000 Aufnahmen von Glasfenstern, Fresken, Mosaiken und anderen Kunstwerken.