LETZTER BEITRAG

David Hetland (1947-2006): Kapelle des Riverview Place in Fargo (1987)

Riverview Place in Fargo (Nort Dakota), zu dem auch eine Kapelle für die Seniorenwohnanlage gehört, wurde von den Presentation Sisters gegründet. Die Einrichtung wurde zur Bereitstellung von Wohnraum und Pflege entwickelt und verfügt über eine

Ikone „Dormition“ aus dem Staatlichen Russischen Museum in St. Petersburg (um 1520)

Zu Beginn des 16. Jahrhunderts entstand in Nowgorod die russische Ikone mit dem Titel „Dormition“ („Mariä Himmelfahrt“). Die Gesamtgröße des Kunstwerks beläuft sich auf 147 x 118 Zentimeter. Das Werk befand sich einst in der Ikonostasis der Dormitions-Kathedrale in der karelischen Stadt Kem in der Region Karelien. 1961 wurde die

José López de Rios: Gemälde „Weltgericht“ und „Fegefeuer“ aus Carabuco (1664)

Im Jahr 1664 (oder 1684) wurde die römisch-katholische Kirche von Carabuco (Bolivien) mit einer apokalyptischen Serie ausgestattet. Es handelt sich um vier Gemälde, die die „Vier letzten Dinge“ thematisieren: das Jüngste Gericht, das Fegefeuer, die Hölle und den Himmel. Die Arbeiten wurden von dem Maler José López de Rios ausgeführt

Savinien François Charles Petit (1815-1878): Himmelspforte aus der Kathedrale von Bordeaux (1865)

In der römisch-katholischen Kathedrale Saint-André von Bordeaux wird seit dem Mittelalter der Heilige Simon Stock (um 1170 bis 1265) verehrt. Der Engländer lebte erst als Eremit, trat später dem Karmeliterorden bei und stieg bis zum Generalprior auf. Im Jahr 1265 starb Simon Stock während einer Visitationsreise in Bordeaux. Die Tradition

T. Kotzern: Illustration aus „Die Heilige Stadt Gottes“ (1883)

Die in den Niederlanden erscheinende römisch-katholische Familienzeitschrift „Die Heilige Stadt Gottes“ (später benannte sie sich um in den Namen „Stadt Gottes“) zeigt als Coverbild des sechsten Jahrgangs (Jahrgang 1883), dem Titel gemäß, die Gottesstadt als einfarbige Illustration. Unverkennbar ist die Stadt Jerusalem als eine Art römische Petersdom-Fantasie mit der Fassade

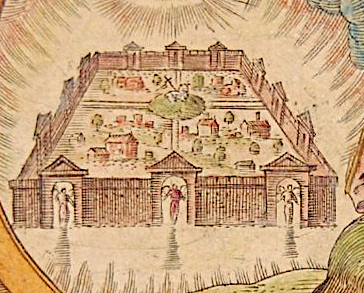

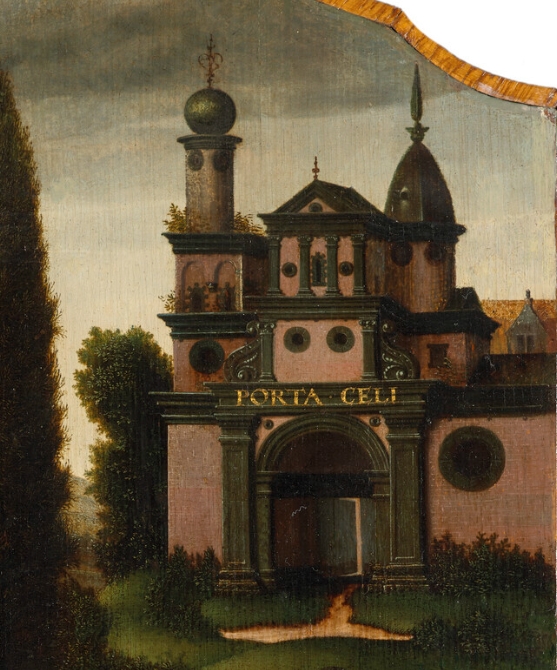

Hortus Conclusus mit Himmelspforte aus Bolivien (1793)

Der „Hortus Conclusus“, also der abgeschlossene oder der verschlossene Garten, war eines der Symbole Mariens, das in der Lauretanischen Litanei angeführt wird. Das Symbol entwickelte sich im späten Mittelalter und war aus dem Paradiesgarten hervorgegangen. Er repräsentiert Reinheit, Jungfräulichkeit und Schutz; mit dem Himmlischen Jerusalem steht es eigentlich nur indirekt

Zwei Mal Zeitschrift „Der Jugendfreund“ der Adventisten und Neuapostolischen Kirche (1909 und 1929)

Auch in Brasilien missionierten um 1900 die Adventisten. Ein Zeugnis der frühen Missionstätigkeit ist die Zeitschrift „Der Jugendfreund“, die in deutscher Sprache erschien. Herausgegeben wurde sie von dem Berliner Johannes (John) Lipke (1875-1943) in Sao Paulo. Bereits die erste Ausgabe vom Januar/Februar des Jahres 1909 führt im Cover eine Zeichnung,

Marcos de Aguilera (gest. 1620): Himmelspforte (um 1610)

Marcos de Aguilera (gest. 1620) war ein spanischer Barockmaler, der überwiegend in Madrid tätig war. Über sein Leben und sein Werk ist wenig in Erfahrung zu bringen. Um 1610 fertigte er eine Darstellung der Maria Immaculata gemäß der Lauretanischen Litanei an, also mit ihren zahlreichen Symbolen, die in dieser Fassung

Edouard Vermorcken (1820-1906): Illustration der Zeitschrift „Die Heilige Stadt Gottes“ (1878)

Diese einfarbige Zeichnung zeigt eine Szenerie im Freien, man denkt an Prozessionen oder den Paradiesgarten. Vier Personengruppen reihen sich um das Lamm Gottes in der Bildmitte. Es sind auf der rechten Seite vor allem Geistliche, wie Bischöfe, Kardinäle und Mönche, die sich hier eingefunden haben, um als Adoranten dem ewigen

Gérard de Jode (um 1511-1591): „Icones Revelantionvm“ (1580)

Im Jahr 1580 erschien in Antwerpen die Bildsammlung „Icones Revelantionvm“. 24 Kupferstiche, die offensichtlich für eine Bibelausgabe gedacht waren, wurden hier auf lose Blätter aufgeklebt. Auf den Text der Johannesoffenbarung wurde verzichtet, lediglich einzelne Verse lassen sich unter den 8,5 x 7,8 Zentimeter kleinen Kupferstichen finden. Die letzte der Arbeiten,

Jacobus van Egmont (geb. 1742): Holzschnitt aus „Het Gezigte van Ezechiel, by de Riviere Chebar“ (um 1780)

Im 18. Jahrhundert wurde eine Konzeption aus älteren französischen Bibelausgaben noch einmal in den Niederlanden in den Druck gebracht. Es handelt sich um das siebzehnte Blatt einer Bildsammlung, die wie folgt tituliert ist: „Het Gezigte van Ezechiel, by de Riviere Chebar. En eenige Afbeeldingen der Gezigten van Joannis, in het

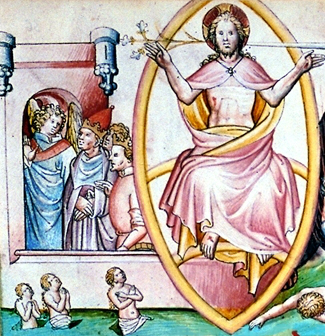

Weltgerichtsdarstellung aus St. Lorenzen in Lesachtal (um 1530)

In Lesachtal in Kärnten befindet sich die römisch-katholische Kirche St. Lorenzen. Das Wandfresko an der Langhausnordwand, das Jüngste Gericht mit Christus in der Mandorla, entstand Anfang des 16. Jahrhunderts. Es weist ikonographische Parallelen zum Millstätter Weltgericht des Urban Görtschacher auf, aber die ausführenden Maler oder die Malerschule sind im Fall

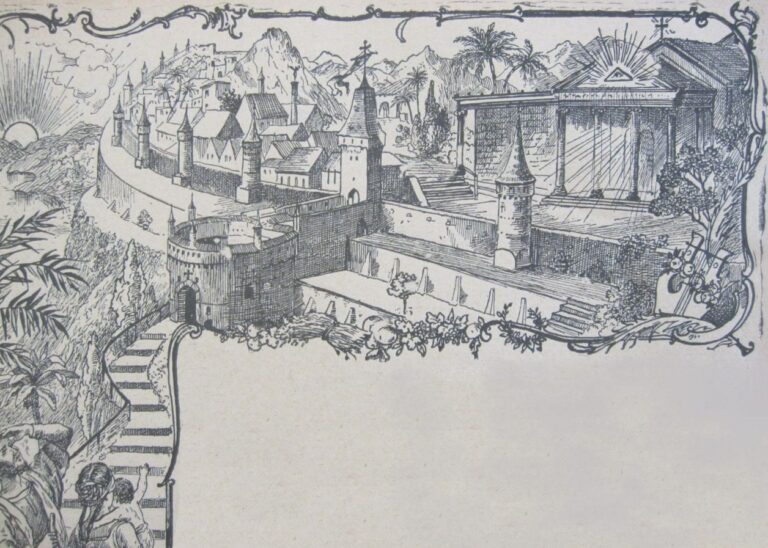

M. Altheines: „Die zwölf Herrlichkeiten der Stadt Gottes“ (1911)

Im Jahr 1911 wurde in der römisch-katholischen Familienzeitschrift „Stadt Gottes“ (Band 34, S. 337) das Gedicht „Die zwölf Herrlichkeiten der Stadt Gottes“ veröffentlicht. Den frommen Zeilen wurde eine komplexe Illustration beigefügt, die ebendiese Herrlichkeiten ausführlich visualisiert. Von links unten nähert sich eine Familie auf einem gewundenem Pfad einem Vorwerk der

Pieter Claissens (1500-1576): Ölmalerei der Maria Immaculata (um 1560)

Pieter Claissens (auch Claeissens der Ältere, 1500-1576) war ein erfolgreicher flämischer Maler aus Brügge. Als Teil des Habsburgerreichs stand ihm hier der Weltmarkt offen. Sakrale Arbeiten machten nur einen geringen Umfang seines Schaffens aus. Darunter befindet sich eine 62 x 86 Zentimeter große Ölmalerei der Maria Immaculata von etwa 1560

Jan Lukas Kracker (1719-1779): Himmelspforte aus St. Peter und Paul in Neureisch (Nová Říše, 1766)

In Mähren, einem Teil von Tschechien, befindet sich das Prämonstratenserkloster Neureisch (Nová Říše) mit der römisch-katholischen Abteikirche St. Peter und Paul. Der Bau ist ein hervorragendes Beispiel für die Barockarchitektur in Mähren, das damals ein Teil des Habsburgerreiches war. Die Innenwände der Kirche wurden mit Fresken von Jan Lukas Kracker

MS B.19 (Vit. 25-7): Österreichischer Heilsspiegel mit Weltgerichtsdarstellung (1420-1440)

Die Spanische Nationalbibliothek in Madrid verwahrt unter der Signatur MS B.19 (Vit. 25-7) eine spätmittelalterliche Pretiose. Diese ist zwischen 1420 und 1440 am Hof der Habsburger in Wien entstanden und kam dann über die spanische Linie nach Madrid. Es handelt sich um einen sogenannten „Speculum Humanae Salvationis“, einen „Spiegel der

Franz Pauli (1927-1970): St. Petrus und Paulus in Köln (ehemaliges Kloster vom Guten Hirten) (1964)

Im Stadtteil Köln-Lindenthal befindet sich ein Kirchenbau, der im Inneren ein Glasband unter der Dachkante besitzt, welches sich um den gesamten Raum zieht. Erbaut war die Kirche für die Ordensgemeinschaft der Schwestern vom Guten Hirten und wurde „Kirche zum Guten

Gerhard Hoffschulz (1920-2004): Fenster in St. Servatius in Kierberg (1963)

Die Glasfenster der römisch-katholischen Kirche St. Servatius in Brühl-Kierberg wurden um das Jahr 1960 erneuert. Dabei wurde die Notverglasung, die nach Zerstörungen im Zweiten Weltkrieg eingesetzt wurde, durch eine höherwertige Arbeit aus farbigem Antikglas, Blei, Schwarzlot und auch Glasbrocken ausgetauscht.

Niederländische Ölmalerei mit einem Weltgericht (um 1490)

Die genaue Herkunft dieses insgesamt 26 x 19 Zentimeter kleinen Ölgemäldes ist nicht bekannt, man vermutet einen niederländischen Hintergrund. Leider fehlen konkretere Informationen, die eine genauere Bestimmung ermöglichen würden, wie Auftraggeber, Name des Künstlers oder der Werkstatt, Ort der Herkunft

Éric de Saussure (1925-2007): Erzengel-Michael-Kirche in Köln (1963)

Nach 1945 zeigte die evangelische Kirche in Köln mehr Präsenz und beteiligt sich am Wiederaufbau. Eines ihrer Projekte war, neben dem Tersteegenhaus, eine Sozialsiedlung im Süden der Stadt. Dort gründete man die Diakonie Michaelshoven, zunächst als Waisenheim, später mit Wohnanlagen

Helmut Lang (1924-2014): St. Martinus in Elsdorf-Niederembt (1950er Jahre und/oder 1993)

Von Helmut Lang gibt es neben seinem Glasfenster in St. Theresia in Essen-Stadtwald und dem ähnlichen Tauffenster in St. Joseph in Brüggen noch eine weitere Arbeit zum Thema Himmlisches Jerusalem. In Niederembt bei Elsdorf (Rhein-Erft-Kreis, westlich von Köln) zeigt St.

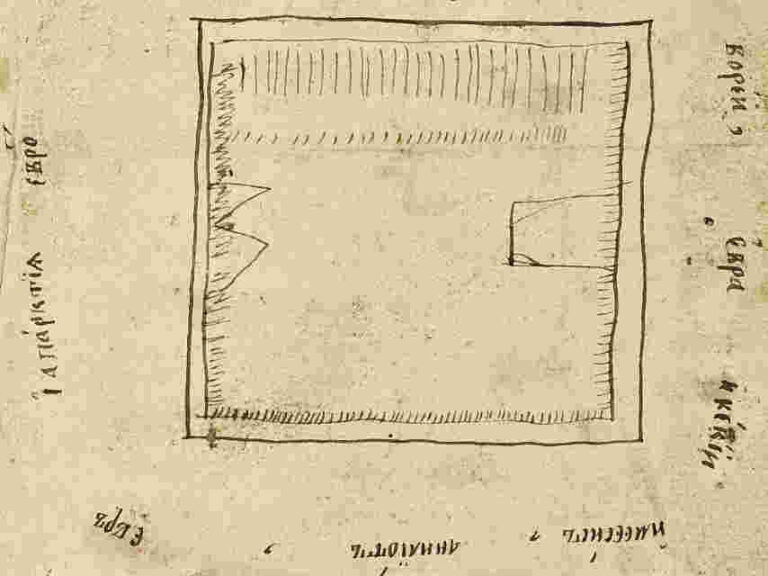

Endzeitliche Spekulationen aus dem Band „Smaragd“ (16. Jh.)

Über die 310 Blätter dieser Handschrift sind fünf farbige Miniaturen verteilt. Auf fol. 310 endet das Werk. Die drei letzten Seiten waren ursprünglich frei von Text und Bild. Ein unbekannter Leser hat auf diesen Seiten seine endzeitlichen Spekulationen zusammen mit

Über mich

Dr. Claus Bernet

Um etwa 1990 begann ich, mich mit dem Thema Jerusalem zu beschäftigen. Die Stadt habe ich mehrfach bereist und Bücher zu diesem Thema verfasst; erwähnen sollte man vielleicht die Reihe „Meisterwerke des Himmlischen Jerusalem“, den Band „Perlen des Neuen Jerusalem“ und meine Dissertation „Gebaute Apokalypse“. Zahlreiche Aufsätze erschienen immer wieder in Fachzeitschriften (Das Münster, Textilkunst International, Zeitschrift für Sepulkralkultur, u.v. a.). Mit meiner wissenschaftlichen Dokumentation von Jerusalems-Kunstwerken konnten bereits Ausstellungen und Museumskataloge unterstützt sowie Gemeinden bei der Anschaffung von geeigneten Kunstwerken beraten werden. Regelmäßig gebe ich auch Bildvorträge zu diesem Thema. Grundlage der Publikationen und der Bildvorträge sind meine fotografische Sammlung von inzwischen 6.000 Aufnahmen von Glasfenstern, Fresken, Mosaiken und anderen Kunstwerken.