LETZTER BEITRAG

David Hetland (1947-2006): Kapelle des Riverview Place in Fargo (1987)

Riverview Place in Fargo (Nort Dakota), zu dem auch eine Kapelle für die Seniorenwohnanlage gehört, wurde von den Presentation Sisters gegründet. Die Einrichtung wurde zur Bereitstellung von Wohnraum und Pflege entwickelt und verfügt über eine

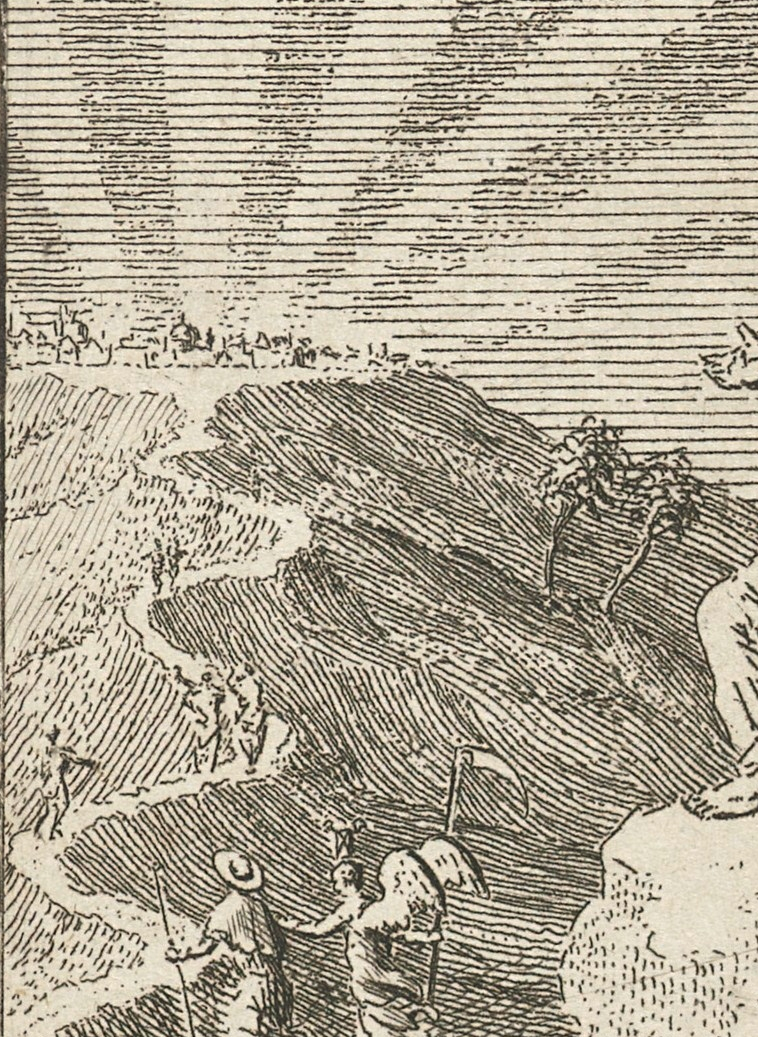

Cornelis van Noorde (1731-1795): Der schmale Weg (1767)

Zu sehen sind zwei Kupferstiche, die im Original mit noch zwei weiteren Stichen auf einem Blatt gemeinsam vereint sind. Beide Male sind in der Ferne die Silhouette des Himmlischen Jerusalem eingearbeitet. Der bekannte niederländische Maler Cornelis van Noorde (1731-1795) schuf diese Grafiken im Jahre 1767, heute gehören sie zu der

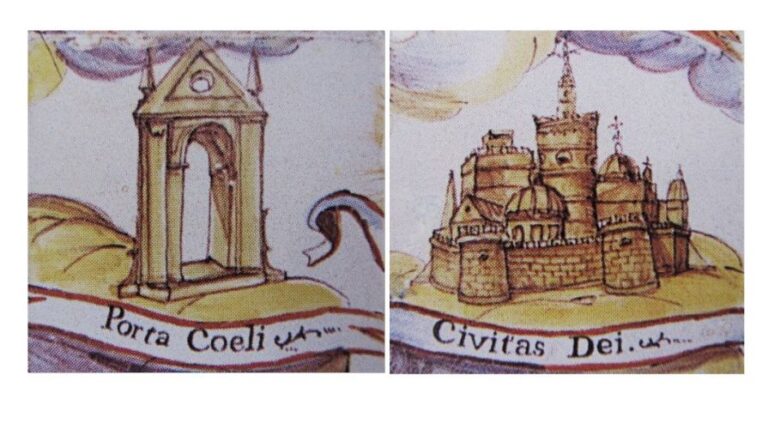

Anonyme Maria Immaculata-Darstellung aus Xátiva (1783)

Ein anonymer Künstler schuf im Jahr 1783 in Xátiva (auch Játiva) eine Malerei zur Maria Immaculata. Dabei handelt es sich um eine Malerei auf Keramikfliesen. Eine solche Fliesenmalerei hat in Spanien, vor allem in Andalusien, eine lange Tradition. Darstellungen mit dem Motiv des Himmlischen Jerusalem sind dennoch sehr selten; im

Anonyme Maria Immaculata aus Mexiko (1600-1625)

Diese Porta Coeli und die Civitas Dei sind auch auf dem Original kaum besser zu erkennen. Das Ölgemälde müsste dringend restauriert werden; eine Schmutzschicht und Firnis erzeugt einen trüben bräunlichen Schleier. Leider ist es für kleiner Gemeinden in süd- und lateinamerikanischen Ländern nicht immer einfach, die Gelder dafür aufzubringen. Erst

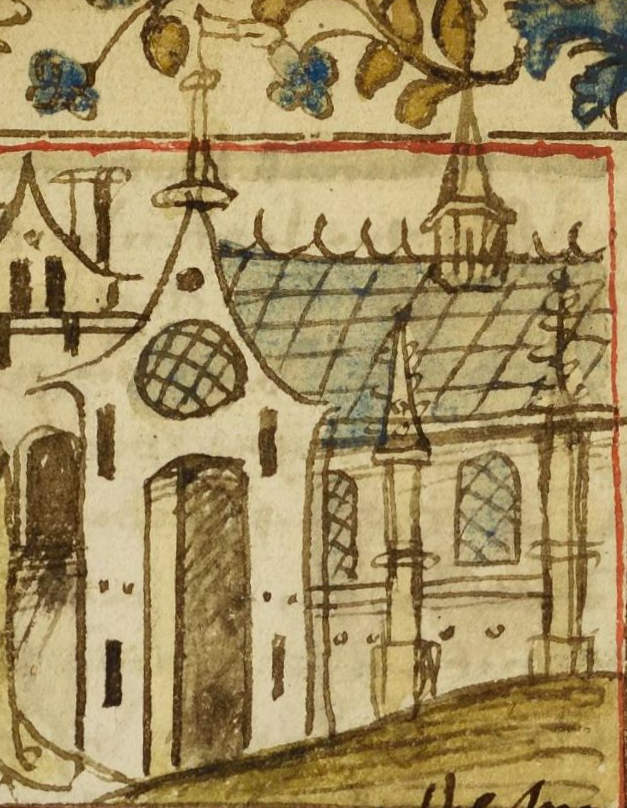

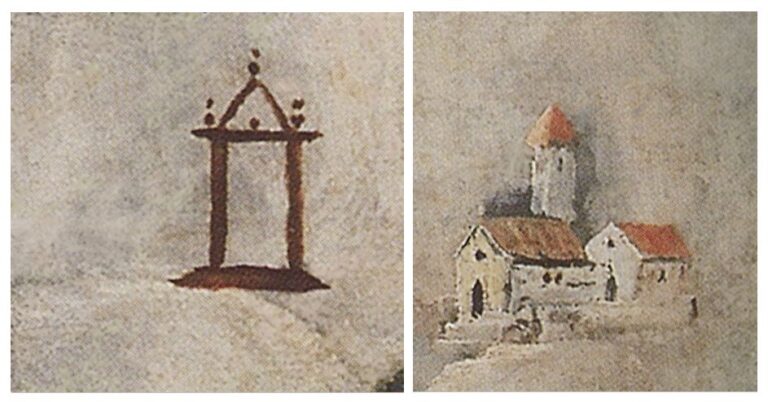

MS Français 1141: Guillaume de Digullevilles Pélerinage (um 1480)

Diese wenig beachtete Ausgabe der „Pélerinage de la vie humaine“ von Guillaume de Digulleville datiert von etwa 1480. Entstanden in Nordfrankreich, war sie für einen geistlichen oder weltlichen Hof gemacht. Das Werk ist heute im Besitz der Französischen Nationalbibliothek in Paris, wo sich heute die meisten dieser Pilgerroman-Editionen befinden. Die

Antonio Acero de la Cruz (um 1600-1667): Maria Immaculata (um 1640)

Die Kathedrale von Tunja ist eine römisch-katholische Kirche in der Hauptstadt des Departamentos Boyacá im kolumbianischen Hochland. Der Bau wurde im frühen 17. Jahrhundert fertiggestellt und nach und nach mit Kunstwerken ausgestattet. Dazu gehört auch ein Ölgemälde mit dem Thema Maria Immaculata des Malers Antonio Acero de la Cruz (um

Carl Unger (1915-1995): „Himmlisches Jerusalem“ aus der Kirche Zur Heiligen Familie in Wien (1966-1968)

Carl Unger (1915-1995), einer der zentralen Künstler Österreichs in der Nachkriegszeit, fertigte Mitte der 1960er Jahre ein großes Mosaik an, für die Stirnwand der Kirche zur Heiligen Familie am Puchsbaumplatz im 10. Wiener Gemeindebezirk. In diesem Zusammenhang sind damals Vor- und Nachstudien zum Thema Himmlisches Jerusalem entstanden. Das wäre an

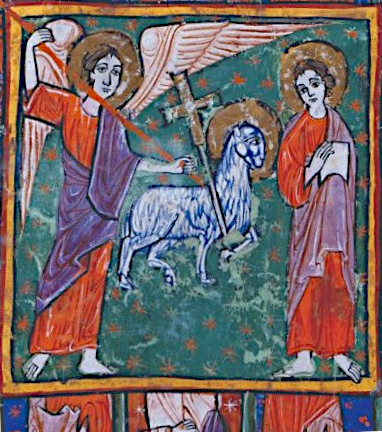

Las Huelgas-Beatus (1220)

Der Beatus von Las Huelgas wurde 1220 vollendet. Der Las Huelgas ist die letzte und umfangreiche Abfassung der Urschriften dieses Kommentars zur Apokalypse in Spanien. Seit 1910 werden Fragmente der Handschrift als Codex M 429 in der Pierpont Morgan Library in New York aufbewahrt. Wie alle Beatus-Handschriften zeichnet sich der

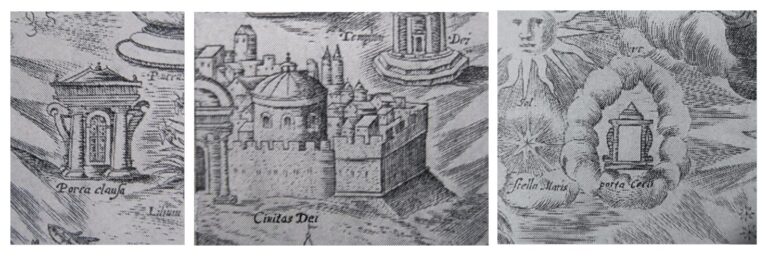

Johann Bussemacher und Raphael de Mey: Tota Pulchra (um 1590), Kopie aus Berlinghausen (um 1630)

Das Einzelblatt zur Maria-Immaculata-Darstellung ist ein gemeinschaftliches Werk des Kupferstechers Raphael de Mey (um 1580 bis ca. 1616) und Johann Bussemacher, der diesen Kupferstich vermutlich in Köln aufgelegt hat. Es gilt als ein typisches Bildwerk der Gegenreformation in Deutschland. Drei der kreisförmig um eine stehende Marienfigur aufgereihten und lateinisch beschrifteten

Emil Wachter (1921-2012): Rosenfenster aus St. Leodegar in Gammertingen (1969)

Auf diesem zweibahnigen Fenster ist am oberen Abschluss eine gewaltige Rosette in unterschiedlichen weißgrauen Farbschattierungen zu sehen. Darunter ist die Architektur des Himmlischen Jerusalem angedeutet, mittels Häuserzeilen, Straßen und Treppen. In der Mitte befindet sich ein hufeisenförmiger Tisch mit zwölf Tellern und zwölf Bechern, der zum himmlischen Mahl bzw. zum

Juan Sariñena (um 1545-1619): Tota Pulchra (1600)

In den Beständen des Museums der Schönen Künste in Valencia befindet sich eine weniger bekannte Ölmalerei mit dem Thema der Maria Immaculata. Das fein herausgearbeitete Gemälde entstand im Jahre 1600 für eine römisch-katholische Kirche oder ein Kloster Spaniens. Ausgeführt hat es Juan Sariñena (um 1545-1619), ein bekannter spanischer Maler religiöser

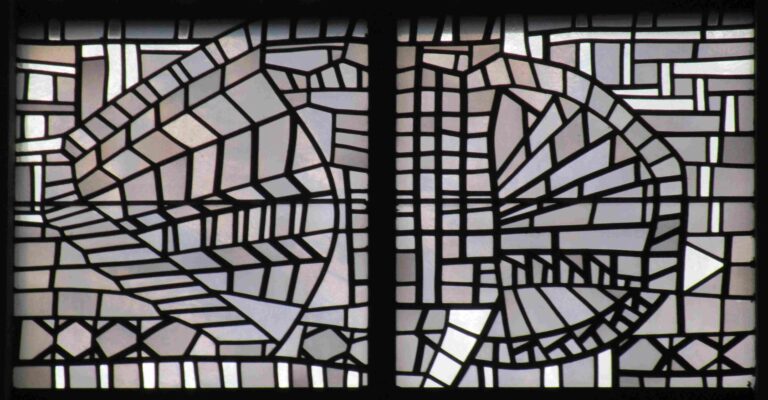

Rudolf Kolbitsch (1922-2003): Chorfenster der Pfarrkirche Zwettl an der Rodl (1970)

Im Jahr 1970 erfolgte die Umgestaltung der römisch-katholischen Pfarrkirche Maria Himmelfahrt in Zwettl an der Rodl (Oberösterreich, nicht zu verwechseln mit dem größeren Zwettl in Niederösterreich) nach den liturgischen Richtlinien des Zweiten Vatikanischen Konzils. Die neuen Farbfenster, die das Himmlische Jerusalem darstellen sollen, wurden von Rudolf Kolbitsch (1922-2003) aus Linz

Francisco Bejarano: Ölmalerei Maria Immaculata (1625-1650)

Zwischen den Jahren 1625 und 1650 entstand eine Arbeit, die dem Malermeister Francisco Bejarano zugeschrieben wird. Francisco Bejarano ist im spanischen Lima (heute Peru) von 1599 bis 1643 nachgewiesen (nicht zu verwechseln mit dem gleichnamigen späteren Maler Francisco Cabral Aguado Bejarano, 1824-1890).Bei dem Werk handelt es sich um eine 47

Blas de Torres: „Tota Pulchra“ (um 1635)

Eine für das 17. Jahrhundert typische Darstellung der Maria Immaculata stammt von dem Italiener Blas de Torres: „Tota Pulchra“ (auch „Nuestra Señora de la Asunción“ genannt). Es ist eine Ölmalerei aus dem Museum der Wallfahrtsbasilika in Guadalupe in Mexiko-Stadt. Das insgesamt 129 x 175 Zentimeter große Ölgemälde zeigt verschiedene Symbole

Leon Rhodes (1916-2006): Modell der heiligen Stadt zum Selberbasteln (um 2000)

„Basteln“ war eine typische Freizeitbeschäftigung der 1970er Jahre und lief dann langsam aus, heute kennt man den Begriff kaum mehr. Es ging darum, etwas Sinnvolles selbst herzustellen, Freude an der Kreativität zu haben und auch seine Fertigkeiten zu verbessern. Bastelbücher und Bastelkurse waren an der Tagesordnung, und auch das Himmlische

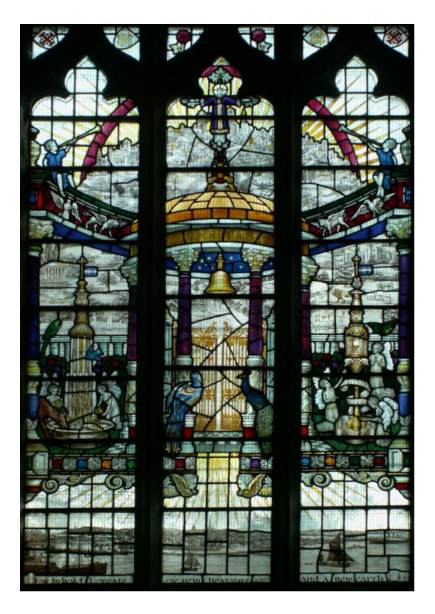

Archibald K. Nicholson (1871-1937): „Church of the Ascension“ in Bitterne Park (1926)

Ab 1924 wurde in Bitterne Park bei der Stadt Southampton (südliches England) die „Church of the Ascension“ errichtet (die heute den Namen „The Ascension Centre“ trägt). Der anglikanischen Sakralbau wurde von dem Architekturtheoretiker Pevsner einst als „die lohnendste nachmittelalterliche Kirche in Southampton und Umgebung“ bezeichnet, jedoch sicherlich nicht wegen der

„Meister des Weltgerichts“: Rheinländische Tafelmalerei (um 1465)

Um das Jahr 1465 entstand durch einen anonymen Meister, der den Notnamen „Meister des Weltgerichts“ bekam, eine Tafelmalerei auf Eichenholz. Diese Malerei wurde am 21. September 1846 von den Erben des Kunsthändlers Johann Georg Schmitz vom Wallraf-Richartz-Museum in Köln angekauft

Leuchter der Basilika St. Godehard in Hildesheim (1864)

Die Begeisterung für historische Radleuchter hat mehrere Renaissancen erfahren, so beispielsweise gegen Ende des 19. Jahrhunderts. Damals wurden im Zuge der Neorenaissance nicht allein Gebäude in diesem Stil erbaut, sondern auch passende Einrichtungsgegenstände hergestellt. Ein Beispiel dafür ist der Radleuchter

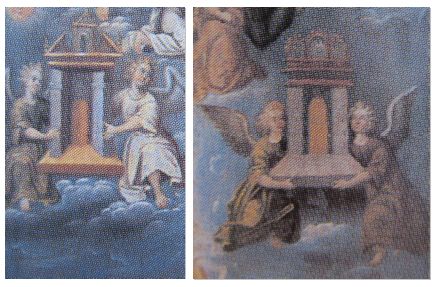

Radleuchter von Franz Rickert (1904-1991) in der Apostelkirche Bocholt (1963)

Ein Jerusalemsleuchter von Franz Rickert (1904-1991) befindet sich in der evangelischen Apostelkirche zu Bocholt am Niederrhein. Zwölf Engel mit spitzen, nach oben gerichteten Flügeln zieren die zwölf schmalen Tore aus Bronze, die am Reif mit Bergkristallen geschmückt sind. In der

Erhardt Klonk (1898-1984): Wandmosaik der Friedhofskapelle in Helmstedt (1967)

Ruhehallen und Friedhofskapellen sind naturgemäß der Ort, an dem gerne das Himmlische Jerusalem als motivisches Thema gewählt wird, bedeutendere Beispiele finden sich in Duisburg-Marxloh (1955), in Holte (1956) oder in Stommeln. In die Qualität dieser Arbeiten reiht sich ein Mosaik

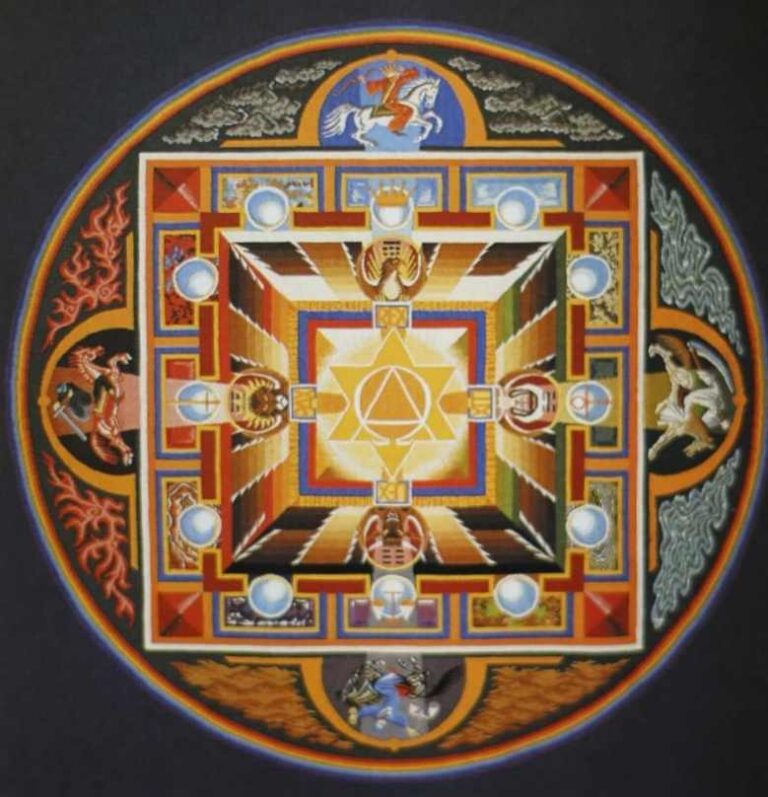

Maurice de La Pintière (1920-2006): „Le Mandala ou la Jérusalem céleste“ (1984)

Vorstellungen und Bilder des Himmlischen Jerusalem sind immer auch ein Spiegel ihrer Zeit, in der sie entstanden sind. So gibt es neuerdings auch Werke, die von anderen Weltreligionen mit beeinflusst sind. Beispiele sind ein Altargemälde von Nikolaus Bette in Bad

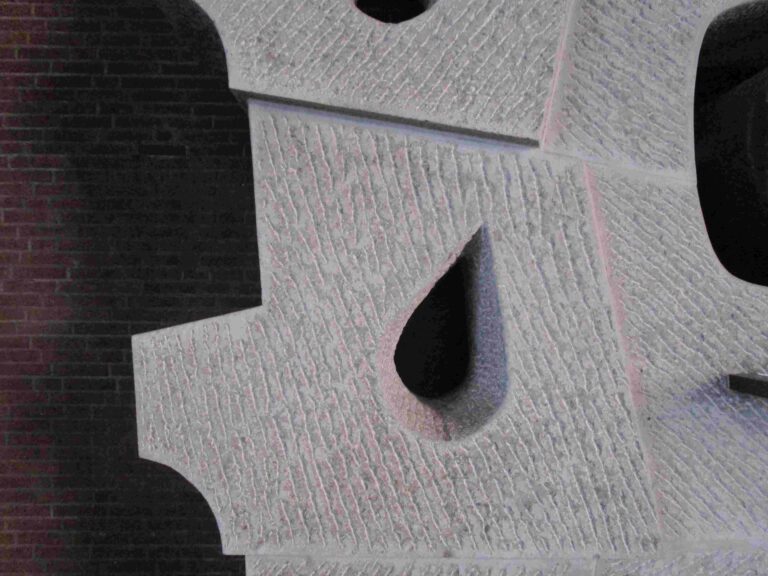

Hans Gerhard Biermann (1933-2023): Retabel aus St. Ursula in Bremen (1968)

Der Altarbereich wird von einem gewaltigen, über drei Meter hohen Monolith dominiert. Er differenziert sich in zwölf Blöcke, die auf einem dreiteiligen Sockel ruhen. Diese sind aus grob behauenem, geriffeltem Muschelkalk in einer einheitlich grauen Färbung, die damals bewusst Beton

Über mich

Dr. Claus Bernet

Um etwa 1990 begann ich, mich mit dem Thema Jerusalem zu beschäftigen. Die Stadt habe ich mehrfach bereist und Bücher zu diesem Thema verfasst; erwähnen sollte man vielleicht die Reihe „Meisterwerke des Himmlischen Jerusalem“, den Band „Perlen des Neuen Jerusalem“ und meine Dissertation „Gebaute Apokalypse“. Zahlreiche Aufsätze erschienen immer wieder in Fachzeitschriften (Das Münster, Textilkunst International, Zeitschrift für Sepulkralkultur, u.v. a.). Mit meiner wissenschaftlichen Dokumentation von Jerusalems-Kunstwerken konnten bereits Ausstellungen und Museumskataloge unterstützt sowie Gemeinden bei der Anschaffung von geeigneten Kunstwerken beraten werden. Regelmäßig gebe ich auch Bildvorträge zu diesem Thema. Grundlage der Publikationen und der Bildvorträge sind meine fotografische Sammlung von inzwischen 6.000 Aufnahmen von Glasfenstern, Fresken, Mosaiken und anderen Kunstwerken.