LETZTER BEITRAG

David Hetland (1947-2006): Kapelle des Riverview Place in Fargo (1987)

Riverview Place in Fargo (Nort Dakota), zu dem auch eine Kapelle für die Seniorenwohnanlage gehört, wurde von den Presentation Sisters gegründet. Die Einrichtung wurde zur Bereitstellung von Wohnraum und Pflege entwickelt und verfügt über eine

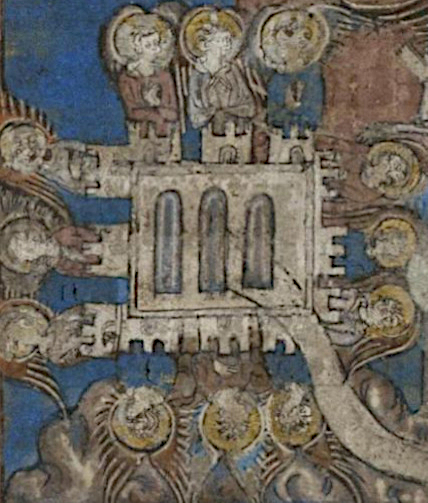

Wilhelm de Graaff (1912-1975): Chorwand von St. Mariä-Himmelfahrt in Essen-Altendorf (1954)

Jeweils zwei übereinander gestellte Dreitorkompositionen der Gottesstadt umrahmen bei diesem Kunstwerk eine apokalyptische Mariendarstellung in der Mitte. Die Arbeit aus dem Jahre 1954 stammt von dem Essener Glasmaler Wilhelm de Graaff (1912-1975). Dieser hatte die Wand über dem Hochalter von St. Mariä-Himmelfahrt in Essen-Altendorf nach Kriegsschäden neu zu gestalten. Der

Walter Klocke (1887-1965): St. Marien in Waltrop (1933)

Waltrop im Ruhrgebiet hat mit St. Marien eine römisch-katholische Kirche, durch die Wirtschaftskrisen der 1920er Jahre erst 1933 fertiggestellt werden konnte, nach jahrzehntelanger Vor- und Umplanung. Architekt war Joseph Franke (1876-1944) aus Gelsenkirchen. Der nüchterne Backsteinbau wurde mit Glasmalereien in Antikglas, Blei und Schwarzlot ausgestattet. Es ist eine der frühesten

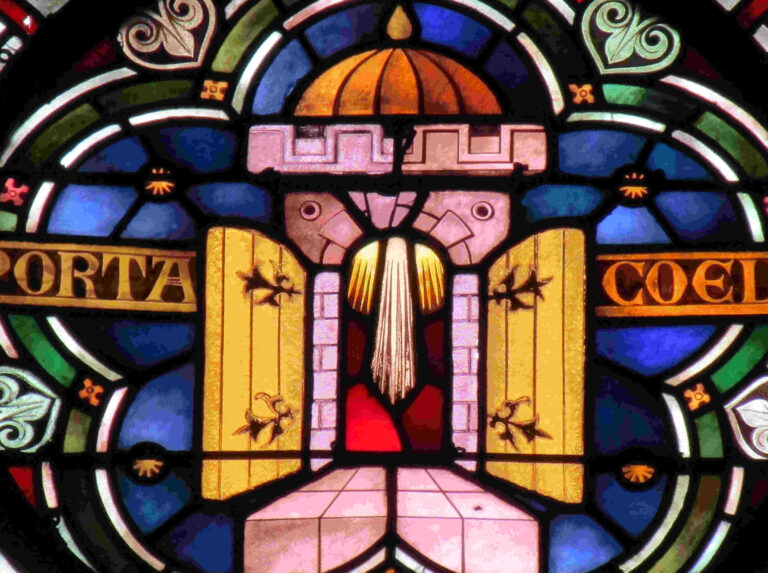

Friedrich Stummel (1850-1919): Martinus in Herten-Westerholt (1903)

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts war die Darstellung des Himmlischen Jerusalem in Form der Himmelspforte überaus beliebt. Das belegen auch mehrere historistische Arbeiten aus Nordrhein-Westfalen, zunächst aus Westerholt bei Herten. Diese Porta Coeli, die geöffnete Himmelstür, gehört zum Glasschmuck im linken Seitenschiff der römisch-katholischen Kirche St. Martinus in Westerholt am

Henk Schilling (1928-2005): Christuskirche in Alt-Oberhausen (1959)

Die evangelische Christuskirche in der Altstadt von Oberhausen stellt, wie schon Albrecht Dürer und doch ganz anders, das Himmlische Jerusalem und das Binden Satans auf tausend Jahre in einem Bild gegenüber, aber in klar abgetrennten Bereichen, in moderner Formensprache und auf Glas gemalt. Für die Zeit der Entstehung, 1959, war

Anton Wendling (1891-1965), Karl Munzinger: St. Joseph in Essen-Kettwig (1936)

Die römisch-katholische Kirche St. Joseph in Kettwig vor der Brücke, einem Ortsteil der Stadt Essen, ist eine der ganz wenigen Kirchenbauten aus dem Dritten Reich, deren Verglasung nicht durch Kriegsschäden und auch nicht durch Modernisierungen zerstört worden ist. Errichtet wurde die Kirche von dem Architekten und Regierungs-Baumeister Emil Jung aus

MS Français 375: Apokalypsekommentar (um 1290)

Wasserschäden haben diesen Miniaturen schwer zugesetzt. Auch auf dem Original kann man vor allem den unteren Teil der beiden Miniaturen von fol. 16v kaum mehr erkennen. Sowohl auf der linken wie auf der rechten Spalte wird Johannes von einem Engel das Himmlische Jerusalem gezeigt, einmal als gebaute Architektur in Form

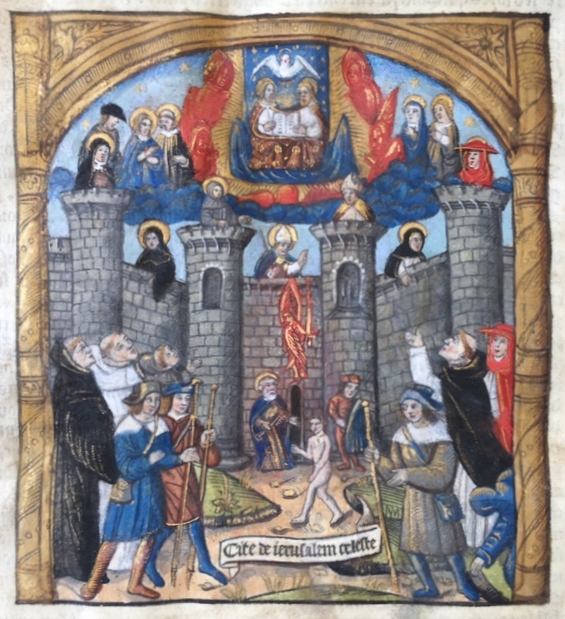

Simon Marmion (um 1425-1489): Visionsbuch des Ritters Tondal (1474)

Bei den „Visionen des Ritters Tondal“ handelt es sich um ein Manuskript, das heute im Museum Getty in Los Angeles unter der Signatur MS 30 aufbewahrt wird. Es ist eine französische Fassung der „Visio Tnugdali“, die als einzige vollständig illustrierte Ausgabe gilt. Die „Vision“ war im 12. Jahrhundert von einem

„Gesta Romanorum“ (1521)

Mitunter tauchen auf Auktionen mittelalterliche und frühneuzeitliche Handschriften auf, die bislang unbekannte Miniaturen des Neuen Jerusalem einer breiteren Öffentlichkeit bekannt machen – leider nur für kurze Zeit, bis die Werke zu oft in Privatsammlungen verschwinden, wo sie der Forschung und dem Kunstgenuss für die meisten Interessierten entzogen sind. Das war

Admas: Pilgrim’s Progress, Ausgaben 1834 und 1837

1834 erschien in Malta die erste Ausgabe von John Bunyans Roman „Pilgrim’s Progress“ in arabischer Sprache. Sie hat den Titel: „Kitāb Siyāḥat al-Masīḥī“ und wurde von Christian Friedrich Schlienz (1803-1868) übersetzt. Eine erste unpaginierte Abbildung des Künstlers „Admas“ zeigt das Himmlische Jerusalem: „Help drawing Christian out of the slough of

Bernardo Castello (1557-1629) und Nachfolger: Maria Immaculata (1603, um 1605, um 1620, um 1625, 1636)

Bernardo Castello (oder Castelli ) (1557-1629) war ein italienischer Meister im spätmanieristischen Stil, der hauptsächlich in Genua und Ligurien tätig war. Er soll auch eine Maria-Immaculata-Malerei geschaffen haben, die aber nicht erhalten scheint. Es ist nicht auszuschließen, dass diese Castello-Vorlage nie existierte, aber nachfolgende Illustratoren dies behaupteten, um die Qualität

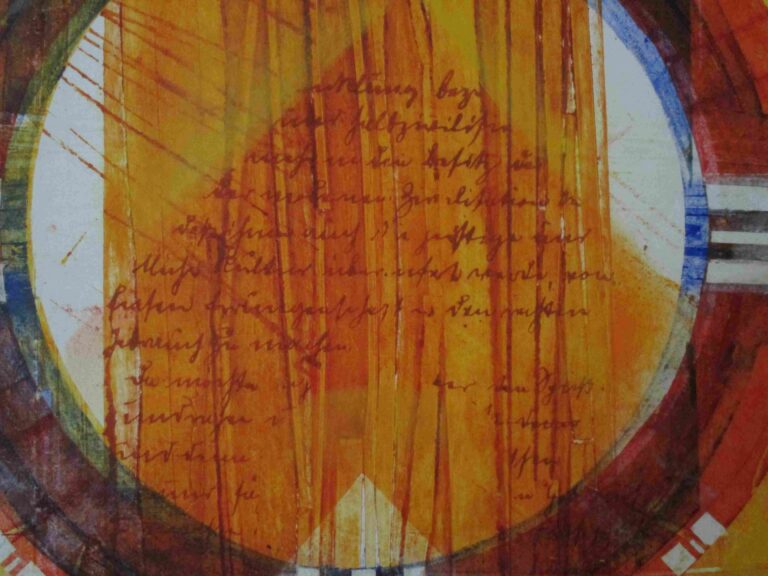

Helmut Münch (1926-2008): Fenster aus der Erlöserkirche Mainburg (1987)

Im Jahr 1987 wurden in der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Mainburg, welches gar nicht am Main, sondern in Niederbayern unterhalb von Kelheim liegt, mehrere Glasfenster mit biblischen Szenen zum Thema „Erlösung“ vom dem Glaskünstler und Kunsthandwerker Helmut Münch (1926-2008) entworfen. Anschließend wurden sie in Regensburg von der Glasmanufaktur A. Schwarzmayr hergestellt und

MS 439: Apocalypsis figurata (um 1450)

Die Apokalypsenausgabe MS 439 der Stadtbibliothek von Lyon zeigt das Himmlische Jerusalem zwei Mal. Die Ausgabe entstand in der Mitte des 15. Jahrhunderts im nordfranzösischen Artois. Zunächst sieht auf fol. 24v Johannes auf Patmos, der von einem Engel gestützt wird, einen weiteren Engel und Gott in den Wolken. Unter diesen

Mscr. Dresd. Oc.49: Burgunder Apokalypse (1300-1350), Kopien MS Français 152 und MS Add. 38118 (14. Jh.)

Diese altfranzösische Handschrift war einst im Besitz von Philipp III. in der Bibliothek der burgundischen Herzöge aufbewahrt. Seit 1737 ist sie im Besitz der Sächsischen Landes- und Universitätsbibliothek in Dresden, die die Apokalypse von dem Auktionator Gottfried Selle (1717-1767) erworben hat. Ich erinnere mich noch, wie schier unmöglich es in

Anonyme Darstellungen der Maria Immaculata aus Lateinamerika (18. Jh.)

Abgeschwächt setzte sich im 18. Jahrhundert die Begeisterung für das Bildmotiv „Maria Immaculata“ fort. Vor allem in Latein- und Südamerika hatte sich eine lebhafte Marienfrömmigkeit entwickelt. Unter den zahlreichen Arbeiten, die überwiegend in Öl gearbeitet wurden, sind anonyme Werke seltener; auch haben Fortschritte der Forschung einige Urheber identifizieren können, allerdings

Friedemann Liebisch (1929-2017): Gemälde „Apokalypsis“ in Aidenbach (1996)

Seit 1994 lebte der ausgebildete Schneider Friedemann Liebisch (1929-2017) als freischaffender Künstler in Aidenbach (Niederbayern) und engagierte sich in der dortigen evangelischen Kirchengemeinde. In Zusammenarbeit mit dem Kirchenvorstand reifte der Plan, anspruchsvolle Gemälde für den Innenraum der Kreuzkirche, einen einfachen Nachkriegsbau, zu malen. Entstanden sind drei großformatige, vom Surrealismus beeinflusste

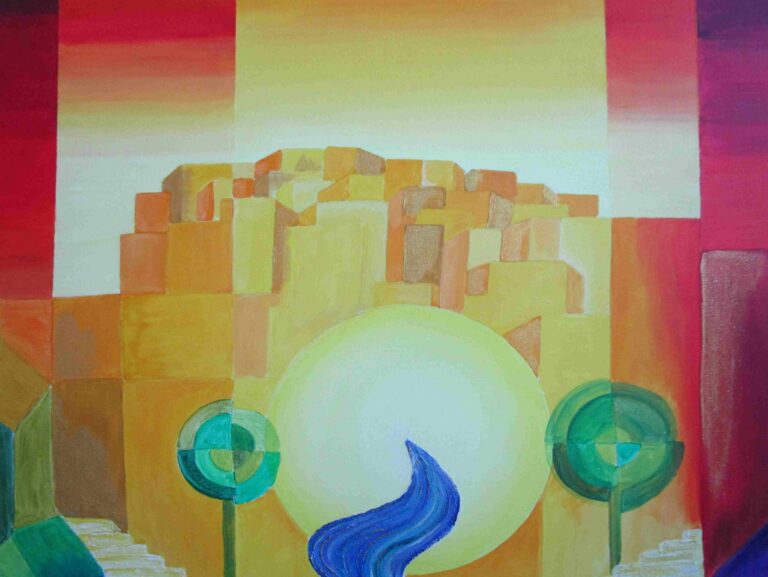

Maria Kiess (geb. 1949): Heiligtum der Schönstatt-Bewegung (2010)

Die Ölmalerei der Größe von 55 x 40 Zentimeter wurde im Jahr 2010 von der Malerin und Glaskünstlerin Maria Kiess (geb. 1949) aus Freising geschaffen. Ihre Arbeit gehört der Schönstatt-Bewegung Deutschland, wo sie im Büro des Leiters einen festen Platz

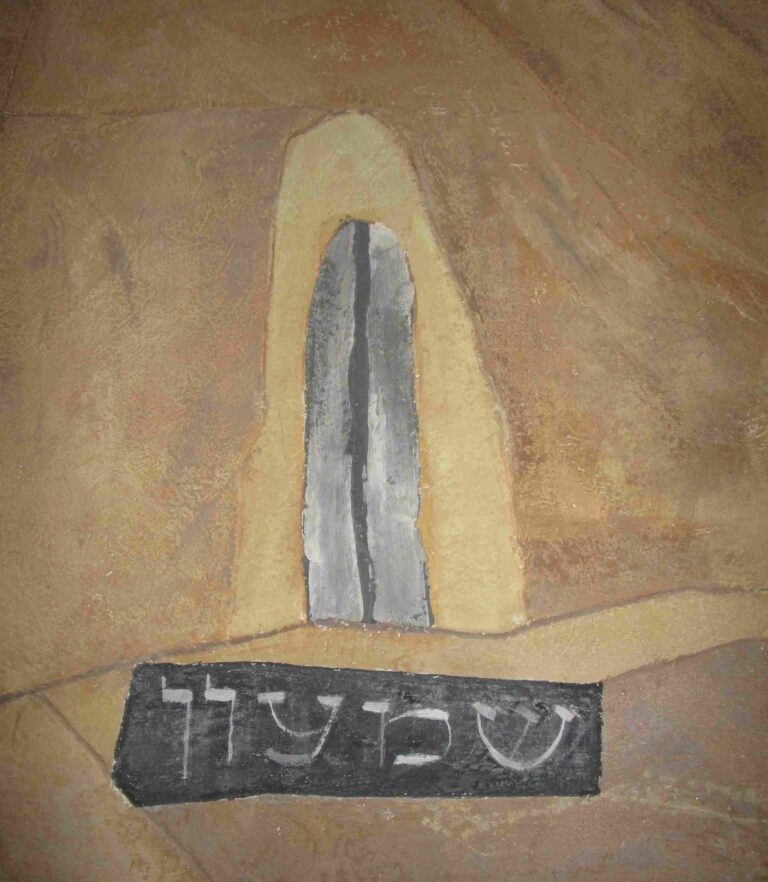

Franz Nagel (1907-1976): Wandmalerei aus St. Benedikt in Ebenhausen (1965)

St. Benedikt in Ebenhausen südlich von München wird derzeit profaniert, ich hatte unmittelbar vor Schließung der römisch-katholischen Kirche noch Gelegenheit, die dortigen Wandmalereien ein letztes Mal anzusehen und zu dokumentieren. Die Erzdiözese München/Freising erklärte dazu: „Das asbesthaltige Dach und die

Egon Stöckle (geb. 1936): Rauminstallation im Zentralklinikum Augsburg (1999)

Die Außenwand der überkonfessionellen Kapelle im Zentralklinikum von Augsburg (Schwaben) wurde durch Egon Stöckle (geb. 1936) im Jahr 1999 mit dem Thema „Himmlisches Jerusalem“ umgestaltet. Stöckle, der auch Theologie studiert hatte (ähnlich wie Franz Bernhard Weißhaar), trat vor allem als

Marianne Neuburger: Triptychon aus der Dettinger Arche (2008)

Der Treffpunkt Arche e. V. in Dettingen bei Gerstetten (Schwäbische Alb) in der Nähe von Ulm gehört zu einer Gemeinde innerhalb des Bundes Freikirchlicher Pfingstgemeinden. Sie stützt sich insbesondere auf Apostelgeschichte Kap. 2, Vers 37-47 und vor allem auf den

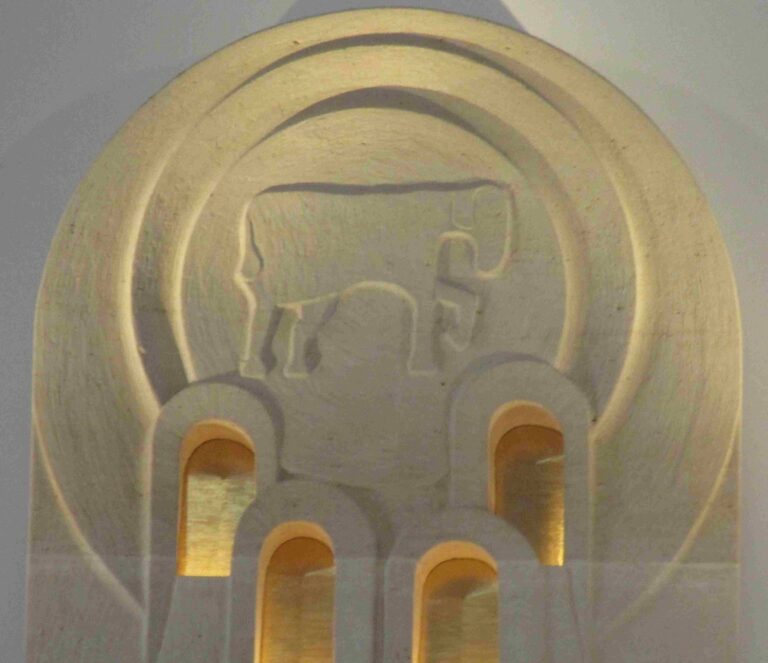

Friedrich Koller (geb. 1939): Hochrelief der Klosterkirche St. Konrad in Altötting (2018)

Zu Beginn des 21. Jahrhunderts begann man, die Grabeskirche im Kapuzinerkloster St. Konrad in Altötting (Oberbayern) umzubauen. Die Planungen sahen vor, auch vorhandene Werke in die Neukonzeption mit einzubeziehen. Für das neue Hochrelief, aber auch weitere Kunstwerke wie den Altar,

Fresko in der Burgkapelle von Obergrombach (14. Jh. und um 1460)

Burgkapellen sind nicht gerade ein traditioneller Ort für Darstellungen des Himmlischen Jerusalem. Eine Ausnahme ist die Kapelle der Marienburg in Obergrombach bei Bruchsal im Kraichgau. Das historische Gebäude befindet sich noch heute in Besitz der Adelsfamilie von Bohlen und Halbach,

Über mich

Dr. Claus Bernet

Um etwa 1990 begann ich, mich mit dem Thema Jerusalem zu beschäftigen. Die Stadt habe ich mehrfach bereist und Bücher zu diesem Thema verfasst; erwähnen sollte man vielleicht die Reihe „Meisterwerke des Himmlischen Jerusalem“, den Band „Perlen des Neuen Jerusalem“ und meine Dissertation „Gebaute Apokalypse“. Zahlreiche Aufsätze erschienen immer wieder in Fachzeitschriften (Das Münster, Textilkunst International, Zeitschrift für Sepulkralkultur, u.v. a.). Mit meiner wissenschaftlichen Dokumentation von Jerusalems-Kunstwerken konnten bereits Ausstellungen und Museumskataloge unterstützt sowie Gemeinden bei der Anschaffung von geeigneten Kunstwerken beraten werden. Regelmäßig gebe ich auch Bildvorträge zu diesem Thema. Grundlage der Publikationen und der Bildvorträge sind meine fotografische Sammlung von inzwischen 6.000 Aufnahmen von Glasfenstern, Fresken, Mosaiken und anderen Kunstwerken.