LETZTER BEITRAG

David Hetland (1947-2006): Kapelle des Riverview Place in Fargo (1987)

Riverview Place in Fargo (Nort Dakota), zu dem auch eine Kapelle für die Seniorenwohnanlage gehört, wurde von den Presentation Sisters gegründet. Die Einrichtung wurde zur Bereitstellung von Wohnraum und Pflege entwickelt und verfügt über eine

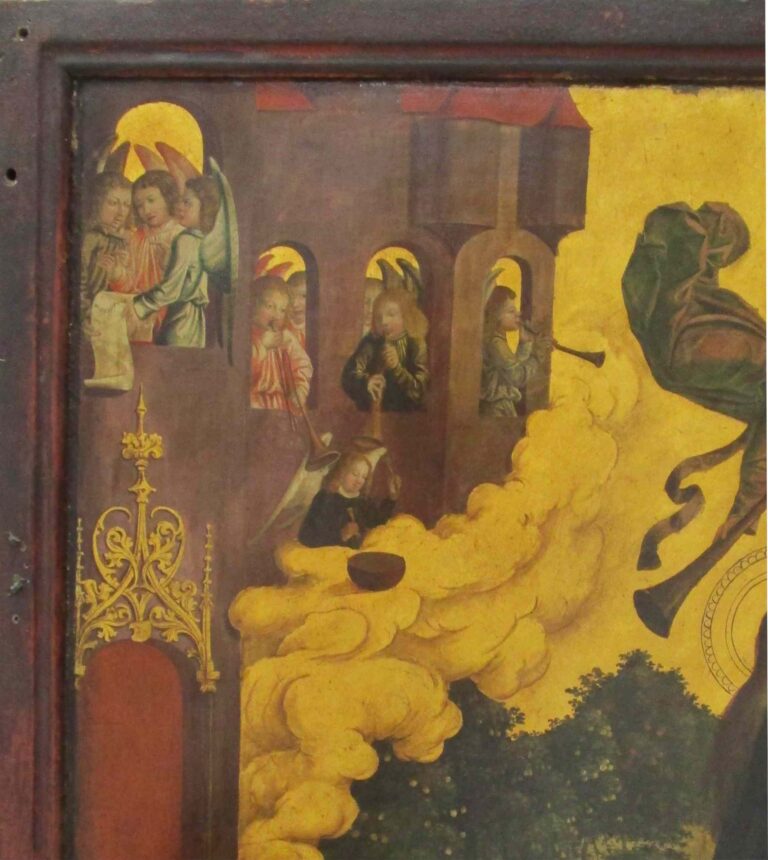

Lorenz Weismann: Tiroler Weltgericht (1504)

Ein spätgotisches Weltgericht aus dem Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum in Innsbruck (Inventarnummer alt: Gem 85, neu: 000812) ist auf das Jahr 1504 datiert. Es handelt sich um eine Temperamalerei auf Holz von 183 x 141 Zentimetern. Gesichert ist ein Maler aus Hall, vermutlich ein Lorenz Weismann oder alternativ ein Marx Reichlich

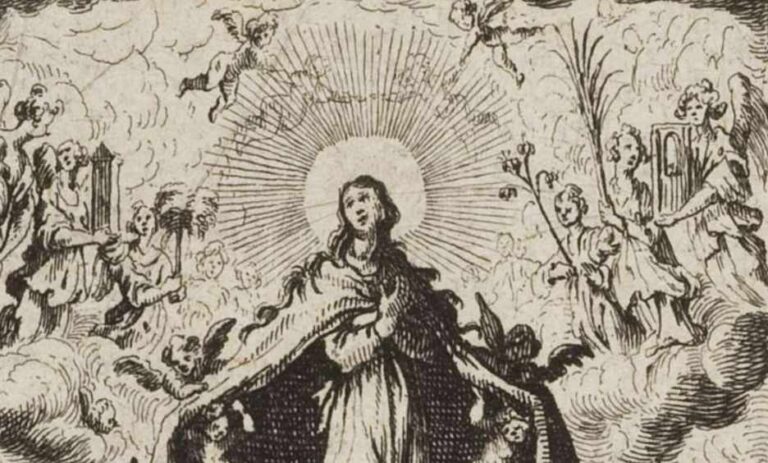

Melchior Küsel (1626-1684): Zeichnung der Maria Immaculata (um 1674)

Das Braunschweiger Herzog Anton Ulrich-Museum besitzt einen Radierung von Mechior Küsel (auch Küsell) mit dem Immaculata-Thema (Inventarnummer MKüsel AB 3.23). Soweit bekannt, hat der Künstler bei den Symbolen nach der Lauretanischen Litanei erstmals in seinem Œuvre das Himmlische Jerusalem pars pro toto dargestellt, weitere Kupferstiche von ihm zum Thema sollten

Agustín Ridaura (um 1590-1648): Ölmalerei Maria Immaculata aus Valencia (1625)

Da die Himmelspforte dieses Ölgemäldes eine ähnliche Farbtönung wie der Hintergrund hat, ist sie selbst auf dem Original nur schwer zu erkennen. Das Bauwerk ist oben links über einer zentralen Marienfigur positioniert. Es ist ein römisch-klassizistischer Bau mit einem Dreiecksgiebel, der nicht mittig, sondern nach links verschoben wirkt. Auch die

Fra Angelico (um 1390-1455): Weltgericht (um 1431)

Fra Angelico (auch Beato Angelico, um 1390-1455) schuf 1431/32 in Perugia ein berühmtes Weltgericht, das sich heute im Museum San Marco in Florenz befindet. Es handelt sich um eine Temperamalerei auf Holz der Gesamtgröße 210 x 105 Zentimeter, die als Retabel für einen Altar gedacht war. An der linken Seite,

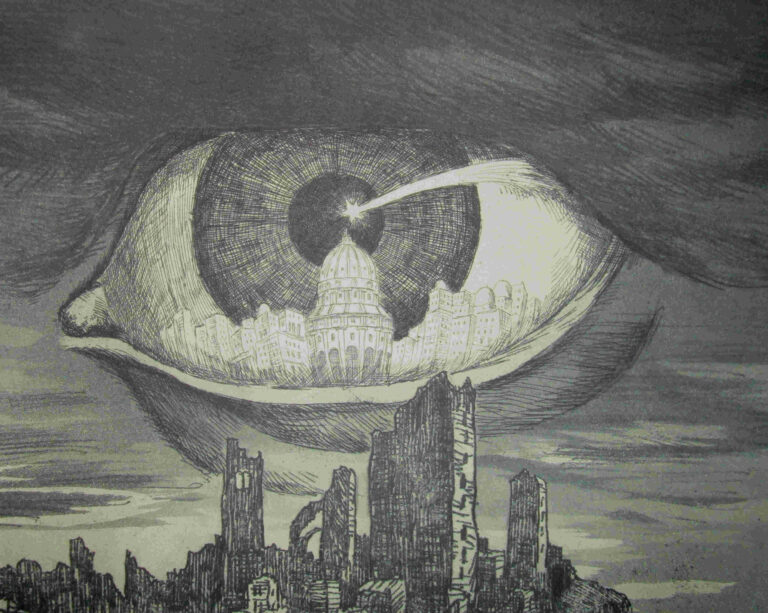

Ernst Maria Fischer (1907-1939): Zeichnung „Die himmlische Stadt“ (um 1935)

„Die himmlische Stadt“ ist der Titel einer Radierung aus einem Apokalypsezyklus von Ernst Maria Fischer (1907-1939). Von insgesamt elf Werken ist es das Bild Nummer zehn (hier in der Fassung des Museums Pfalzgalerie Kaiserslautern, Inventarnummer Lsk 74/3). Im unteren Teil ist die vergehende Welt als Ruinenlandschaft dargestellt – als hätte

Gillis Mostaert (1528-1598): „Brede en smalle weg“ (um 1580)

Ein Ölgemälde von Gillis (auch Gilles) Mostaert zum Thema des „Breiten und Schmalen Wegs“ befindet sich im Utrechter Museum Catharijneconvent. Mostaert lebte von 1528 bis 1598 hauptsächlich in Antwerpen und malte gewerbsmäßig Schlachtenszenen, Stillleben und Porträts. Bereits sein Vater war Maler und hatte auf einer Ölmalerei ein Neues Jerusalem dargestellt.

Lorenzo di Niccolò Gerini: Tafelmalerei des Heiligen Laurentius (um 1400)

Ein im Kontext, nicht in der Darstellungsweise, ungewöhnliches Himmlisches Jerusalem in Form einer Himmelspforte stammt von Lorenzo di Niccolò Gerini, einem Maler aus der Toskana, dessen Arbeiten im Stil der Frührenaissance ihn zu einem Meister des Trecento machten. Sein vielleicht eindrucksvollstes Werk hat den Titel „Der Heilige Laurentius befreit Seelen

Manuel Cerna: Malereien der Maria Immaculata (1770 und 1775)

Zu den späteren Immaculata-Darstellungen aus dem noch neuspanischen Mexiko gehört ein Ölgemälde von Manuel Cerna aus der mexikanischen Metropole San Luis Potosi aus dem Jahr 1770. Sie zeigt in der Mitte eine stehende Marienfigur, die mit einigen ihrer Symbole nach der Lauretanischen Litanei umgeben ist. Fast immer findet man bei

Diego Gómez: Adelsbrief des Arias Pardo de Cela (1601)

Diese äußerst preziös gearbeitete Zeichnung, die wie eine Porzellan- oder Ölmalerei erscheint, ist auf das Jahr 1601 datiert. Es handelt sich um einen Adelsbrief des Spaniers Arias Pardo de Cela und stammt von dem Maler Diego Gómez, der in Sevilla von 1598 bis 1614 nachgewiesen ist. Er war dort besonders

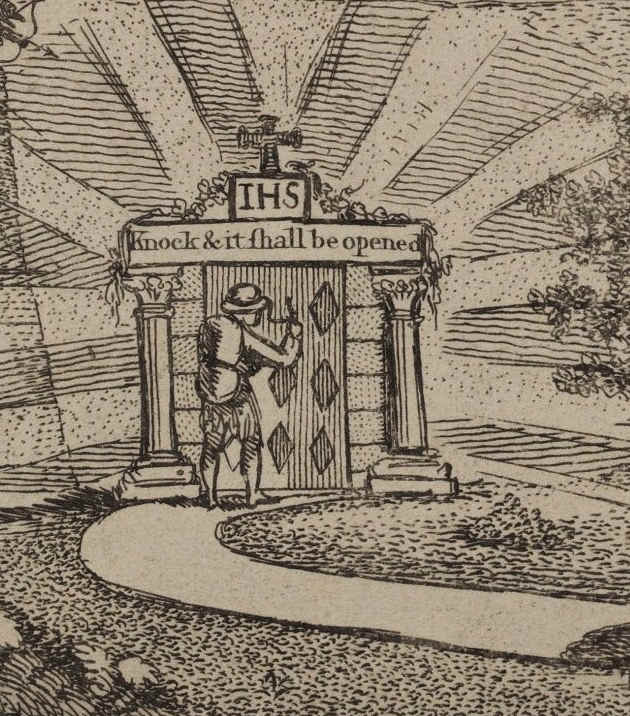

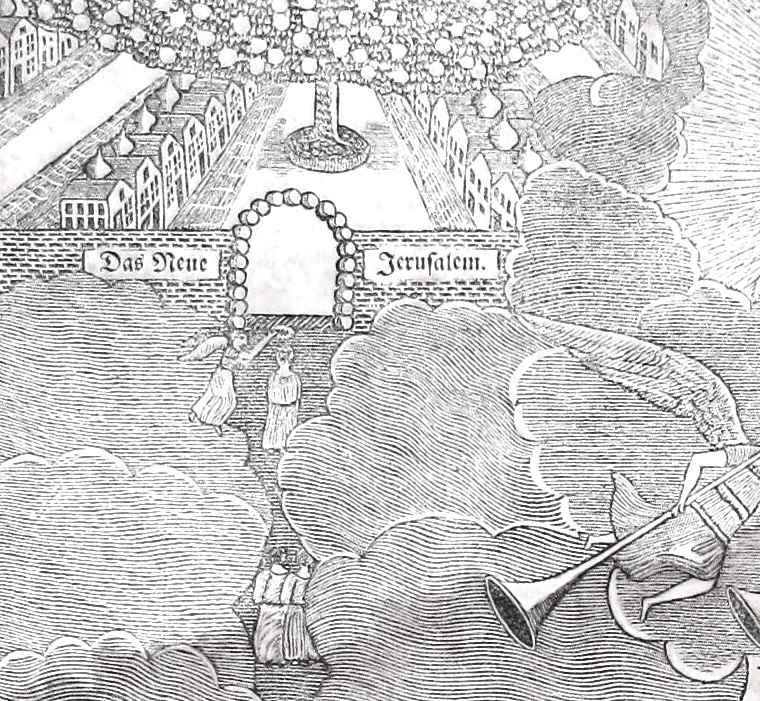

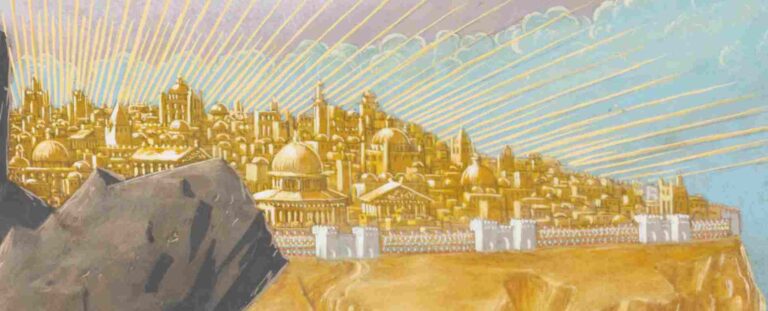

Pilgrim’s Progress, Ausgabe um 1820

Vom Beginn des 19. Jahrhunderts hat sich eine 24 x 16 Zentimeter große, einfarbige Tintenzeichnung erhalten. Auf dem Blatt ist der Lebensweg der Hauptperson, also des christlichen Pilgers, nachgezeichnet, bis hin zum End- und Zielpunkt oben rechts, der offenen Himmelspforte, hinein in das Himmlische Jerusalem. Die Himmelspforte wird, gänzlich unbiblisch,

Lucas Villamil: Ölmalerei der Maria Immaculata (um 1700)

Lucas Villamil (nicht identisch mit dem Maler Eugenio Lucas Villamil, 1858-1918) präsentiert auf seiner Ölmalerei die verschiedenen Symbole der Maria Immaculata nach der Lauretanischen Litanei. Auf der linken Seite des Bildes fügte er, neben der zentralen Marienfigur, eine kompakte, dunkelbraune Himmelspforte ein. Sie nimmt die braune Tönung des Wolken-Hintergrundes auf

Malerei aus dem Kloster des Mercedarier-Ordens, Cusco (um 1760)

Bei diesem neuspanischen Kunstwerk handelt es sich um einen Ausschnitt einer Ölmalerei, die wie eine breite Bordüre (60 Zentimeter breit) an die steinerne Laibung einer Kirchentür gelegt wurde. Nach außen ist das Gemälde durch einen breiten Goldrahmen aus Holz gefasst und von der Wand getrennt. Die Motive zeigen zwei Engel

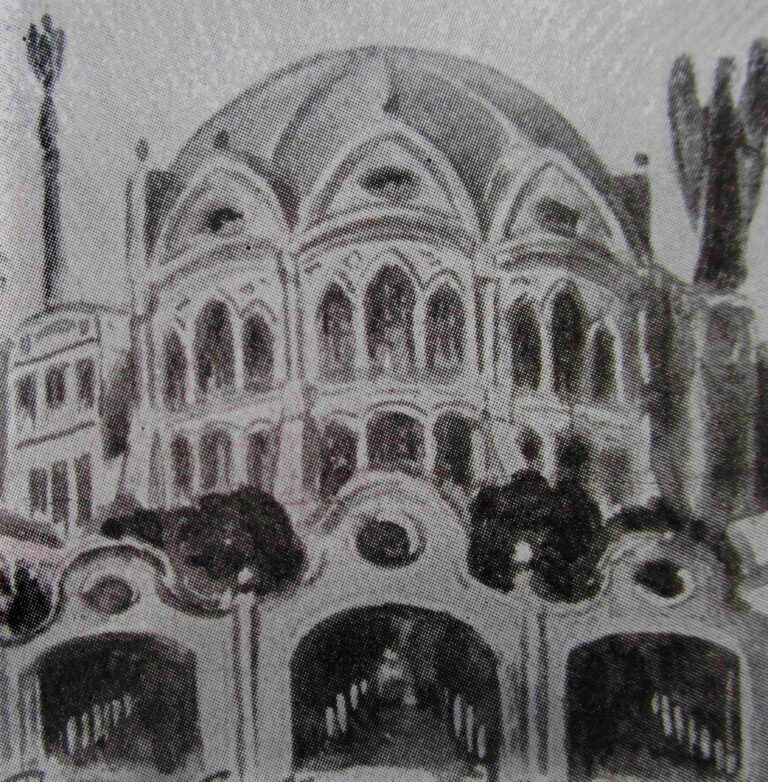

Ritzinger Altar (um 1335)

Die rechte Tafel dieses zweiteiligen Altarfragments zeigt auf der Rückseite das Jüngste Gericht in Form einer Himmelspforte mit zwei obigen symmetrischen Fenstern, die mit Engeln besetzt sind. Darunter öffnet Petrus mit der einen Hand die Pforte, mit der anderen zieht er eine junge Dame an sich. Im Hintergrund sieht man

Flugblatt „Auf Befehl von dem König der Könige“ (1829)

„Auf Befehl von dem König der Könige“ ist ein 57 x 44 Zentimeter großes Flugblatt überschrieben, welches der Methodistenprediger John Wesley im Jahr 1774 an den englischen König richtete. Es existieren mehrere unterschiedliche, teilweise auch handkolorierte Varianten, die alle bei G. S. Peters in Harrisburg, Pennsylvanien, gedruckt wurden und vor

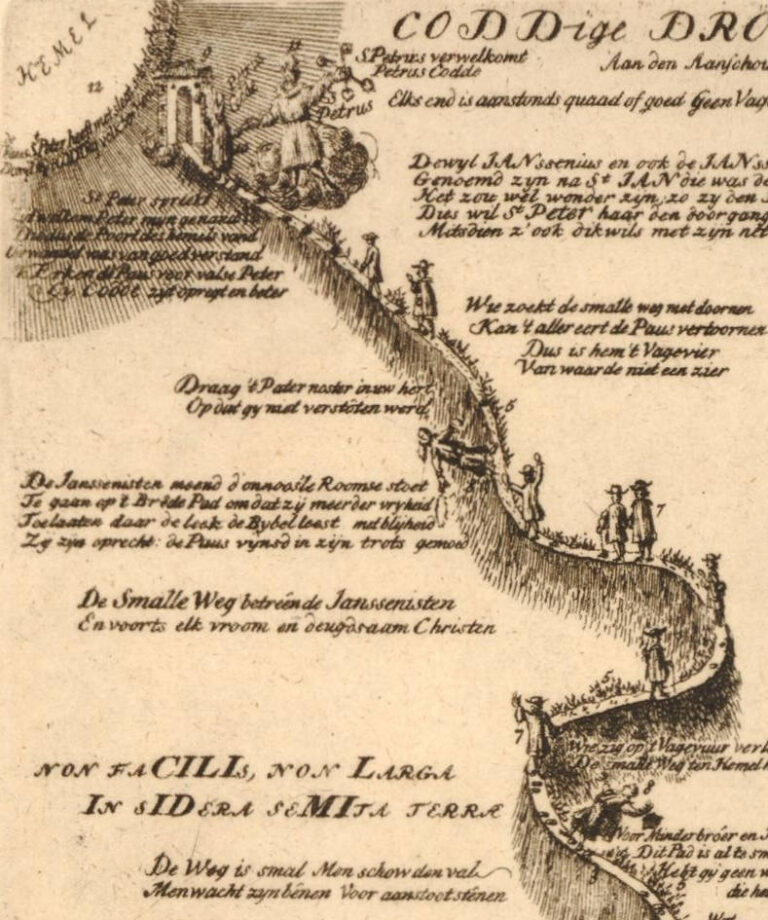

Carel Allard (1648-1709): „Coddige Droom van de Smalle en Brede Weg“ (1705)

Diese anonyme Zeichnung nutzt das bereits etablierte und bewährte Zweiwegemotiv. Dabei wird hier einmal der Jansenismus thematisiert, eine Frömmigkeitsbewegung innerhalb des französischen Katholizismus. Der Bischof Pieter Codde (1648-1710), ein Jansenist, gelangt auf dem linken Weg bis in den Himmel oben links. Bei diesem schmalen Weg sind zwei einfach gestaltete Pforten

Otto Gönner: „Reise in das neue Jerusalem“ (1924)

Die „Reisen in den Mond, in mehrere Sterne und die Sonne“ mit dem Zusatz „Geschichte einer Somnabüle in Weilheim an der Teck“ erschien 1924 in neuer Auflage in Eßlingen am Neckar. Es ist eine neupietistische Erbauungsschrift aus dem frühen 19.

Waldemar Kuhn (1923-2015): Tabernakel für St. Cosmas und Damian in Bienen (1991)

Um 1985, als der Glasmaler Joachim Klos (1931-2007) mit den neuen Fenstern im Chorbereich der römisch-katholischen Kirche St. Cosmas und Damian in Bienen bei Rees (Niederrhein) beschäftigt war, wurde sich für einen neuen Tabernakel entschieden. Die Initiative ging damals von

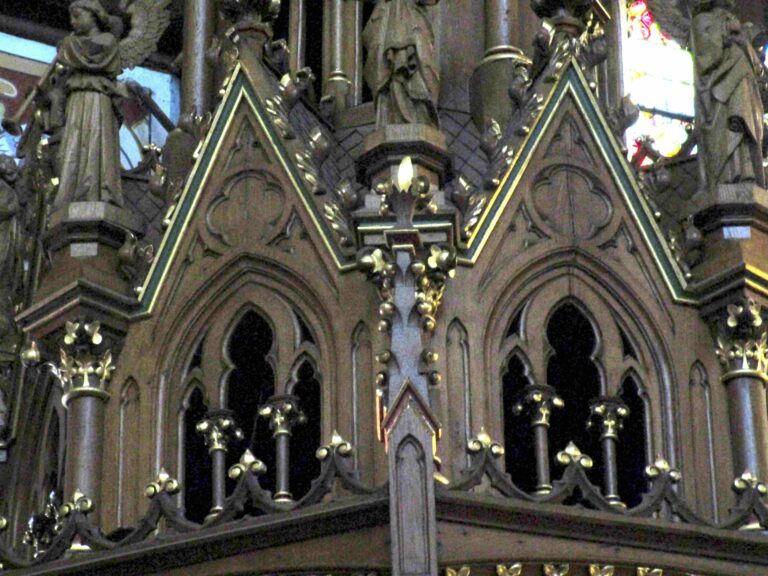

Jean-Pierre Decker (1869-1954): Schmuckkanzel des Historismus in der Kirche Sankt Sebastian in Rümelingen (Rumelange) (um 1896)

Von Jean-Pierre Decker (1869-1954), genannt Älterhännes, ist erwiesen, dass er den Hochaltar der römisch-katholischen Pfarrkirche Sankt Sebastian in Rümelingen (Rumelange), einen Ort in Luxemburg, als Auftrag erhalten hat. Fertiggestellt wurde die opulente Schnitzerei im Jahr 1896 in Formen der Neogotik.

Ikonen mit dem Motiv „Aufgesprengte Türflügel“, ab 16. Jh.

Vor dem Jüngsten Gericht ist die Pforte des Himmels geschlossen, nach dem Gericht ist sie offen. In der Ostkirche wird das Gericht von Christus eröffnet, auf Buch- und Wandmalereien erscheint Christus Pantokrator als machtvolle Erscheinung, die kraftvoll das Alte beiseite

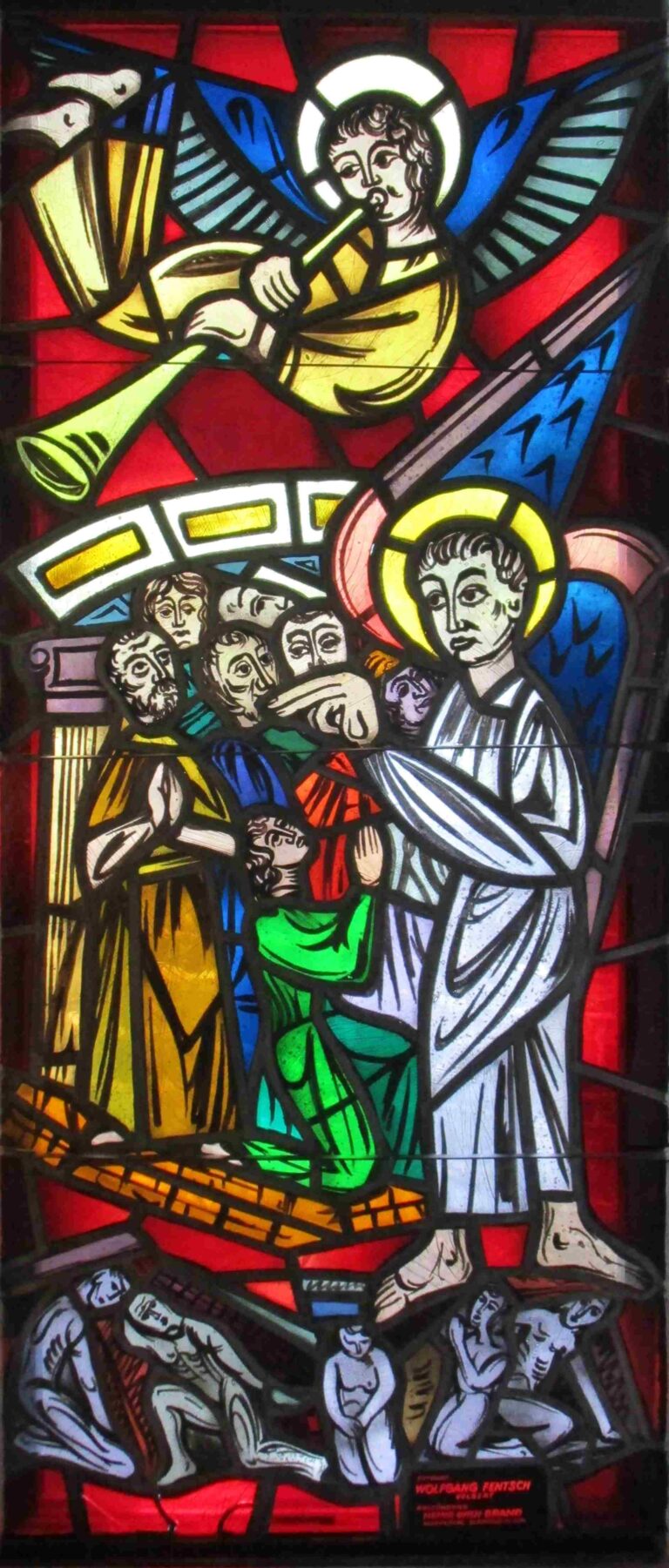

Wolfgang E. Fentsch (1925-1968): Weltgericht aus der Erlöserkirche in Lettmecke (1954)

Der Radius der Glasarbeiten von Wolfgang E. Fentsch (1925-1968) ist überschaubar, man findet seine Arbeiten im Umkreis des Sauerlands: Herscheid, Altenhundem, und zwei Mal in Plettenberg. Es handelt sich meist um kleinere, bereits bestehende evangelische Kirchen. Die Fenster sind alle

Werner Peiner (1897-1984): Apokalypsezyklus (1948)

Mit einem Blick erfasst man sogleich, wer bei diesem Gemälde Pate stand: Holzschnitte der Reformationszeit, wie von Lucas Cranach, Hans Holbein, Hans Sebald Beham und natürlich Georg Lemberger. Deren Bibelillustrationen waren, wenn überhaupt, unterschiedlich koloriert, was hier nochmals eine Steigerung

Über mich

Dr. Claus Bernet

Um etwa 1990 begann ich, mich mit dem Thema Jerusalem zu beschäftigen. Die Stadt habe ich mehrfach bereist und Bücher zu diesem Thema verfasst; erwähnen sollte man vielleicht die Reihe „Meisterwerke des Himmlischen Jerusalem“, den Band „Perlen des Neuen Jerusalem“ und meine Dissertation „Gebaute Apokalypse“. Zahlreiche Aufsätze erschienen immer wieder in Fachzeitschriften (Das Münster, Textilkunst International, Zeitschrift für Sepulkralkultur, u.v. a.). Mit meiner wissenschaftlichen Dokumentation von Jerusalems-Kunstwerken konnten bereits Ausstellungen und Museumskataloge unterstützt sowie Gemeinden bei der Anschaffung von geeigneten Kunstwerken beraten werden. Regelmäßig gebe ich auch Bildvorträge zu diesem Thema. Grundlage der Publikationen und der Bildvorträge sind meine fotografische Sammlung von inzwischen 6.000 Aufnahmen von Glasfenstern, Fresken, Mosaiken und anderen Kunstwerken.