LETZTER BEITRAG

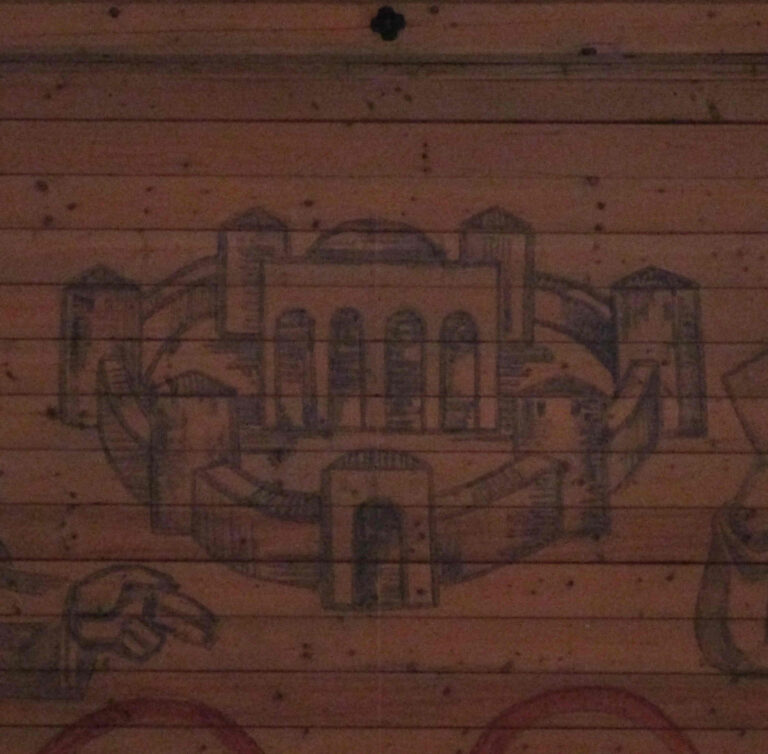

David Hetland (1947-2006): Kapelle des Riverview Place in Fargo (1987)

Riverview Place in Fargo (Nort Dakota), zu dem auch eine Kapelle für die Seniorenwohnanlage gehört, wurde von den Presentation Sisters gegründet. Die Einrichtung wurde zur Bereitstellung von Wohnraum und Pflege entwickelt und verfügt über eine

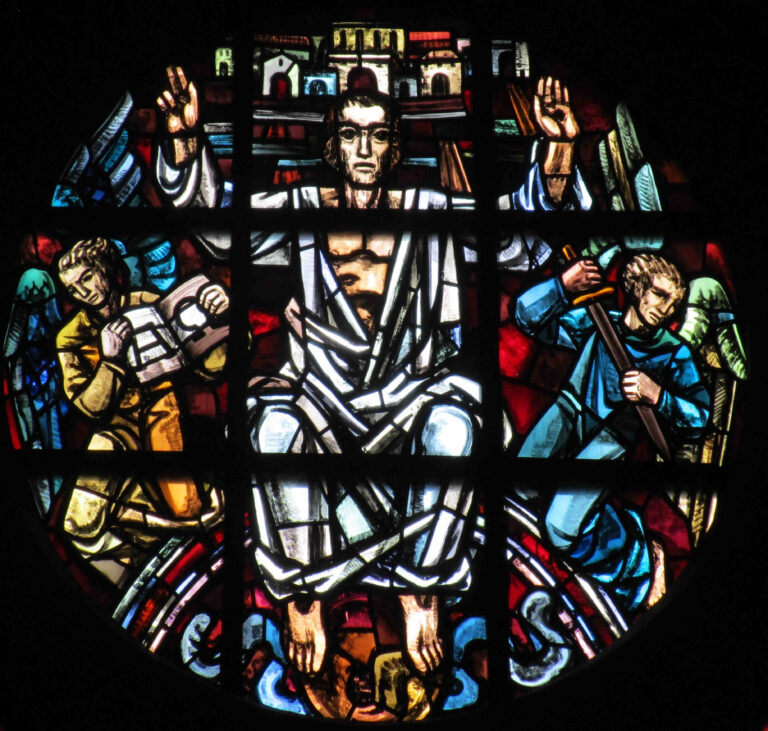

Klaus Arnold (1928-2009): Glasfenster aus St. Matthäus in Aglasterhausen (1966)

Künstlerischer Höhepunkt in der römisch-katholische Kirche St. Matthäus in Aglasterhausen südöstlich von Heidelberg im Neckar-Odenwald-Kreis sind die Glasfenster von 1966. Sie wurden von Klaus Arnold (1928-2009), einem gebürtigen Heidelberger und zu dieser Zeit Professor an der Kunstakademie Karlsruhe, geschaffen und gehören zu der Grundausstattung des modernen Baus. In der Mittelachse

Juan Francisco Echenique (geb. 1949): Kirche „Parque del Recuerdo“ in Santiago (1993)

In der römisch-katholischen Kirche „Parque del Recuerdo“ in dem gleichnamigen Erholungspark und Friedhof von Santiago de Chile hat der Maler Juan Francisco Echenique (geb. 1949) ein großformatiges Glasfenster geschaffen. Rechts unten hat es der Künstler übrigens signiert. Es hat den Titel „La Jerusalén Celeste“ und stammt aus dem Jahr 1993.

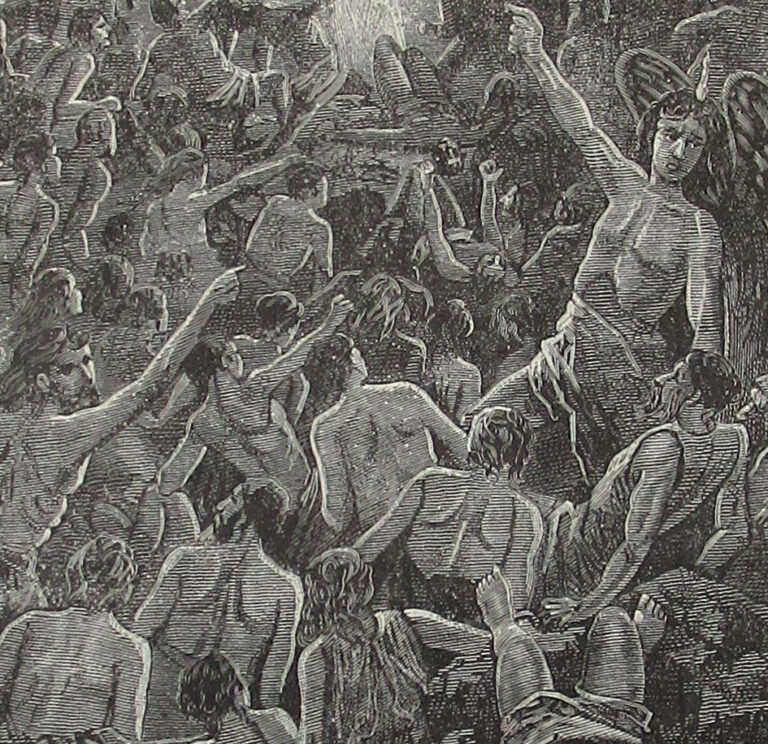

Pierre Méjanel (1837-1905), Adolphe-François Pannemaker (1822-1900): Antifreimaurerische Polemik (um 1886)

„La Légende de la Jérusalem Céleste“ („Die Legende des Himmlischen Jerusalem“) lautet die Überschrift zu dieser Zeichnung. Eine gewaltige Menge verzweifelter Menschen drängt in Richtung des Neuen Jerusalem, wird aber von bewaffneten Engeln brutal zurückgedrängt und in die Verdammnis gestoßen. Im Hintergrund sind noch die Mauern und Zinnen der niedrigen

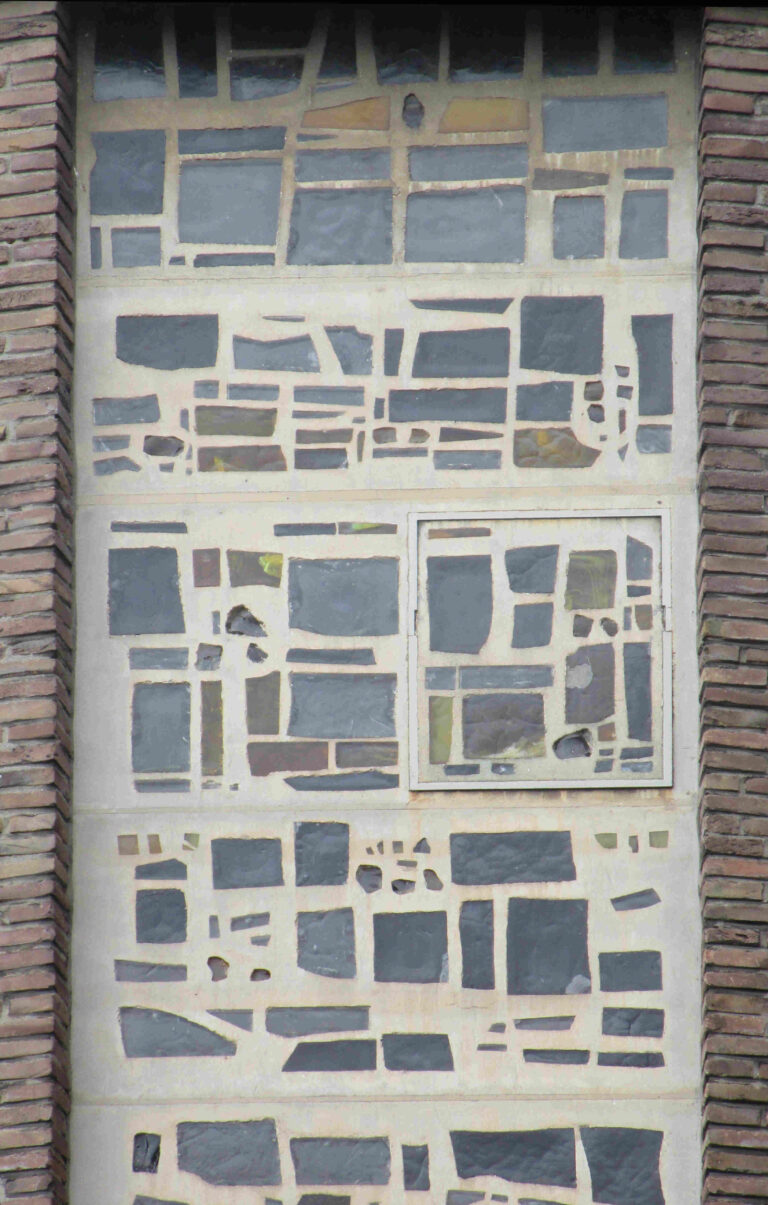

Hildegard Bienen (1925-1990): Fenster der ehemaligen Kirche St. Suitbert in Gelsenkirchen (1966)

Die ehemalige römisch-katholische Kirche St. Suitbert in Gelsenkirchen hatte ein frühes Glasbetonfenster der Künstlerin Hildegard Bienen (1925-1990) mit dem Motiv des Himmlischen Jerusalems. Es stammt aus dem Jahr 1966, angefertigt von der Firma Donath aus Buer. Es ist Bienens erste Glasarbeit zu diesem Thema in Gelsenkirchen, gut zwanzig Jahre später

Alois Plum (1935-2024): Chorfenster der Christuskirche in Neunkirchen (1984)

Für die evangelische Christuskirche in der saarländischen Stadt Neunkirchen hat um 1980 Alois Johannes Plum (1935-2024) neue Fenster entworfen. Die Herstellung erfolgte dann 1984 durch die Manufaktur Derix in Taunusstein, der Einbau durch die Firma Binsfeld aus Trier. In dem Bau aus der Mitte des 19. Jahrhunderts empfand man damals

Wolfgang E. Fentsch (1925-1968): Christuskirche von Plettenberg (1953)

Dieses Buntglasfenster in dunkler Tönung zeigt eine Gottesstadt ohne Ummauerung, aber doch mit einigen bemerkenswerten Details: Oben schwebt über der Stadt das Christuslamm, eingefasst von einem halbrunden Nimbus. Von ihm strömt der Lebensfluss nach unten. Dazwischen erscheinen immer wieder Weintrauben und Weinreben als ein Symbol für das christliche Abendmahl. Rechts

Jacques Richard Sassandra (geb. 1932): Apokalypsezyklus (1980)

1980 erschien, begleitend zu einer Ausstellung, der opulente Bildband „Apokalypse“, in dem eine Serie zur Johannesoffenbarung in deutscher und französischer Sprache vorgestellt wird. Dieser Apokalypsezyklus war ein besonderes Projekt des Wuppertaler Oncken-Verlags, der sich auf Werke von Baptisten spezialisiert hatte und beispielsweise auch eine Fassung von John Bunyans Pilgerroman herausgebracht

Miquel Bestard (1592-1633): Ölmalerei „Maria Immaculata“ (1614)

Miquel Bestard (1592-1633) kam 1615 zu Wohlstand durch die Heirat von Aina, ein Waisenkind des Notars Josep Batle, was ihnen eine beträchtliche Mitgift von vierhundert Pfund in Form von Immobilien in die Ehe einbrachte. Zwischen 1623 und 1630 taufte das Paar fünf Kinder und fungierte als Amtsträger und Taufpate für

Gotthold Riegelmann (1864-1935): Portal der Erlöserkirche in Bad Homburg (1908)

Die Erlöserkirche der hessischen Stadt Bad Homburg ist äußerlich an die rheinische Romanik angelehnt und im Inneren im neobyzantinischen Stil ausgeschmückt. Mit dem Gebäude war der Baurat Franz Schwechten (1841-1924) beauftragt, von dem u.a. auch die Gedächtniskirche in Berlin entworfen wurde. Während diese schwer zerstört wurde und ihr Dasein als

Rudolf Dehmel (geb. 1934): Grabstele (um 2000)

Der Steinmetz Rudolf Dehmel entwickelte und pflegte in seinem Schaffen das Motiv der Lebensbrücke, welches er auf sakralen wie auch profanen Bildwerken darstellte: Ein Lebenspfad geht über eine schmale Brücke. Durch eine hellere Steinaderung sieht es an der linken Seite so aus, als würde der Weg dort im Stein beginnen

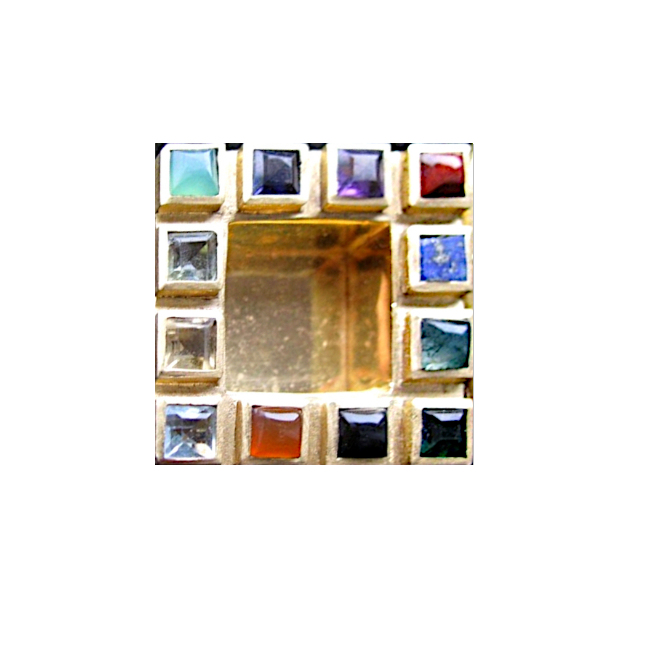

Michael Düchting (geb. 1956): Tabernakel des St.-Patrokli-Doms in Soest (2000)

Im mittelalterlichen St.-Patrokli-Dom in Soest wurde nach den Kriegszerstörungen 1945 wieder eine Krypta eingerichtet und modern ausgestattet. Diese wurde 2000/2001 umgestaltet und erneuert. Im Zentrum auf einer Steinstele vor dem Altar befindet sich ein Tabernakel in Kubusform. Die Stele ist aus hellgrauem Kalkstein (Belgisch-Granit), der Tabernakel ebenfalls, wurde aber außen

Hilde Ferber (1901-1967): Ehemalige Christuskirche in Bielefeld-Senne (1956)

Mit der evangelischen Christuskirche in Bielefeld-Senne nahm es ein frühes Ende. Die Kirche wurde erbaut, als die Stadt überfüllt war mit Flüchtlingen, die damals noch fast alle einer christlichen Gemeinschaft angehörten. Die Stadt expandierte, man benötigte Gotteshäuser, die Christuskirche wurde 1955/56 mit einfachen Mitteln als Vertriebenenkirche erbaut. Bei den Fenstern

Claudia Mohr: Schmuckstück (2003)

Schmuckstücke mit dem Motiv des Himmlischen Jerusalem sind etwas Seltenes, sie haben aber eine Jahrhunderte währende Tradition: Erinnert sei kurz an den Jerusalems-Anhänger aus dem Louvre (16. Jahrhundert), die Goldbroschen von Matthäus Bayer aus den 1960er Jahren oder das Jerusalems-Kreuz des Goldschmieds Michael Niehl von 1998. Dieses Exemplar ist im

Maria Immaculata aus der Kathedrale von Pasig (17. Jh.)

In den römisch-katholischen Gegenden der Philippinen hat es stets eine besondere Marienfrömmigkeit gegeben, die sich auch in Kunstwerken Ausdruck verschaffte. Beispiele sind nicht allein die Elfenbeintafel aus dem Victoria and Albert Museum oder die Türgestaltung der Kathedrale von Manila, sondern auch eine bemalte Relieftafel aus der Kathedrale von Pasig im

S. Judin, J. G. Wächter: Russische Gedenkmünze (1698)

Im Jahr 1698 ließ der Zar Peter der Große eine Gedenkmünze aus Anlass seines Krönungsjubiläums herausgeben. Sie ist komplett aus Silber gefertigt, 66 Millimeter groß und 95.65 Gramm schwer. Der Avers zeigt ein Porträt des Zaren, der Revers zeigt den Zionsberg, auf den ein langer, extrem gewundener und schmaler Pfad

Uli Lorenz: Apokalypse-Zyklus (1984)

Sowohl der evangelische wie auch der katholische Kirchentag veranstalten Kunstwettbewerbe und Ausstellungen mit dem Ziel, die Sakralkunst bekannter zu machen. Oftmals ist dies auch eine Gelegenheit für noch junge Talente, sich mit ihren Arbeiten vorzustellen. Für eine Ausstellung zum 88.

Sargbriefe aus Schweden (1832 und 1839)

In Schweden bildete sich eine eigene Bildtradition des Zweiwegebildes heraus. Dort gab es die sogenannten Kistebrevs (auf Dänisch kistebilde). Das waren einfache und billige, meist farbenfrohe Einblattdrucke, die unter einen Sargdeckel geklebt oder als Wanddekoration verwendet wurde. Besonders beliebt waren

Rudolf Yelin (1902-1991): Petruskirche in Gablenberg (1951)

Die Petruskirche befindet sich hoch oben auf dem Gablenberg über Stuttgart. Richard Iwan hatte sie für den damals aufstrebenden großbürgerlichen Stadtteil zwischen 1900 bis 1902 erbaut, außen im neogotischen Stil, im Inneren bereits mit Anklängen an den Jugendstil. Die drei

Paul Weigmann (1923-2009): St. Katharina in Wissen-Schönstein (1964)

Zur Grundausstattung der römisch-katholischen Kirche St. Katharina in Schönstein bei Wissen am Rand des Westerwalds (noch Rheinland-Pfalz) gehören auch die horizontalen Lichtbänder, die sich an beiden Seiten des Kirchenschiffs in zehn Meter Höhe entlangziehen. Mit der Ausführung beauftragte man Paul

Rudolf Yelin (1902-1991): Plochinger Friedhofskapelle (1950)

Die Auferstehung Christi ist verständlicherweise ein passendes Bildmotiv für Friedhofskirchen, gleiches gilt für das Himmlische Jerusalem, denn dort versprachen sich viele Gläubige nicht nur ihre eigene Auferstehung, sondern auch ein Wiedersehen mit (genehmen) Familienmitgliedern und Freunden. Die Friedhofskapelle von Plochingen,

Rudolf Yelin (1902-1991): Deckenmalerei in Stuttgart-Möhringen (1949)

Nachdem Rudolf Yelin das Himmlische Jerusalem als Bildmotiv bereits 1929 in Backnang auf einem Kirchenfenster zeigte, dauerte es einige Zeit, bis sich der Künstler wieder damit beschäftige bzw. beschäftigen konnte. In den 1930er Jahre wurde nur wenig in den Kirchenbau

Über mich

Dr. Claus Bernet

Um etwa 1990 begann ich, mich mit dem Thema Jerusalem zu beschäftigen. Die Stadt habe ich mehrfach bereist und Bücher zu diesem Thema verfasst; erwähnen sollte man vielleicht die Reihe „Meisterwerke des Himmlischen Jerusalem“, den Band „Perlen des Neuen Jerusalem“ und meine Dissertation „Gebaute Apokalypse“. Zahlreiche Aufsätze erschienen immer wieder in Fachzeitschriften (Das Münster, Textilkunst International, Zeitschrift für Sepulkralkultur, u.v. a.). Mit meiner wissenschaftlichen Dokumentation von Jerusalems-Kunstwerken konnten bereits Ausstellungen und Museumskataloge unterstützt sowie Gemeinden bei der Anschaffung von geeigneten Kunstwerken beraten werden. Regelmäßig gebe ich auch Bildvorträge zu diesem Thema. Grundlage der Publikationen und der Bildvorträge sind meine fotografische Sammlung von inzwischen 6.000 Aufnahmen von Glasfenstern, Fresken, Mosaiken und anderen Kunstwerken.