LETZTER BEITRAG

David Hetland (1947-2006): Kapelle des Riverview Place in Fargo (1987)

Riverview Place in Fargo (Nort Dakota), zu dem auch eine Kapelle für die Seniorenwohnanlage gehört, wurde von den Presentation Sisters gegründet. Die Einrichtung wurde zur Bereitstellung von Wohnraum und Pflege entwickelt und verfügt über eine

Kapitell aus Notre-Dame la Grande in Poitiers (um 1650)

Poitiers ist die Hauptstadt des Départements Vienne in der Region Nouvelle-Aquitaine im Westen Frankreichs. Die dortige Kirche Notre-Dame la Grande ist ein Kleinod der französischen Romanik und wird deswegen von Kunstfreunden aus aller Welt aufgesucht. In der Mitte des Chors befindet sich eine Marienstatue zum Schlüsselwunder. Dabei handelt es sich

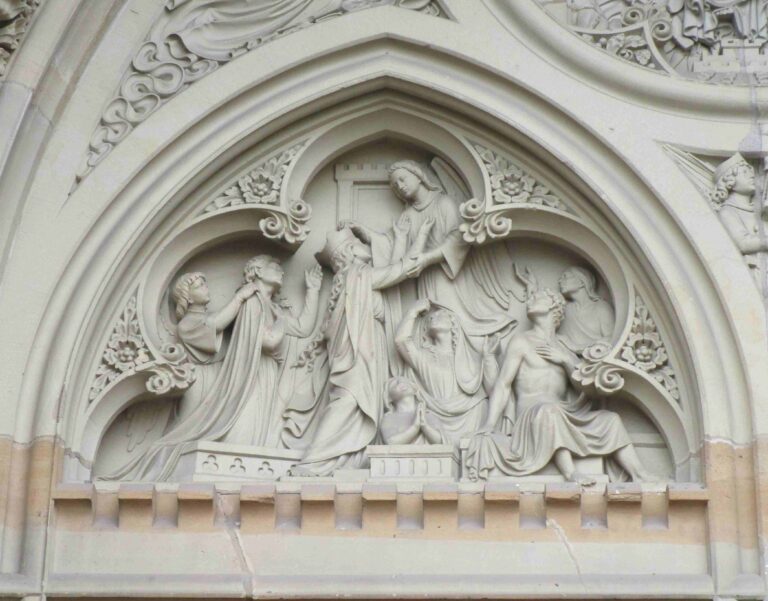

Neogotisches Weltgerichts-Tympanon von St. Marien in Hagen (um 1895)

Die Marienkirche in Hagen wurde 1892 bis 1895 durch den Architekten Caspar Clemens Pickel als dreischiffiger Hallenbau im neogotischen Stil errichtet. Es entstand ein künstlerisch hochwertiges historistisches Gesamtkunstwerk, an welchem bedeutende Meister ihres Faches beteiligt waren, vor allem bei der Innenausgestaltung. Die gesamte Inneneinrichtung ging im Zweiten Weltkrieg verloren, auch

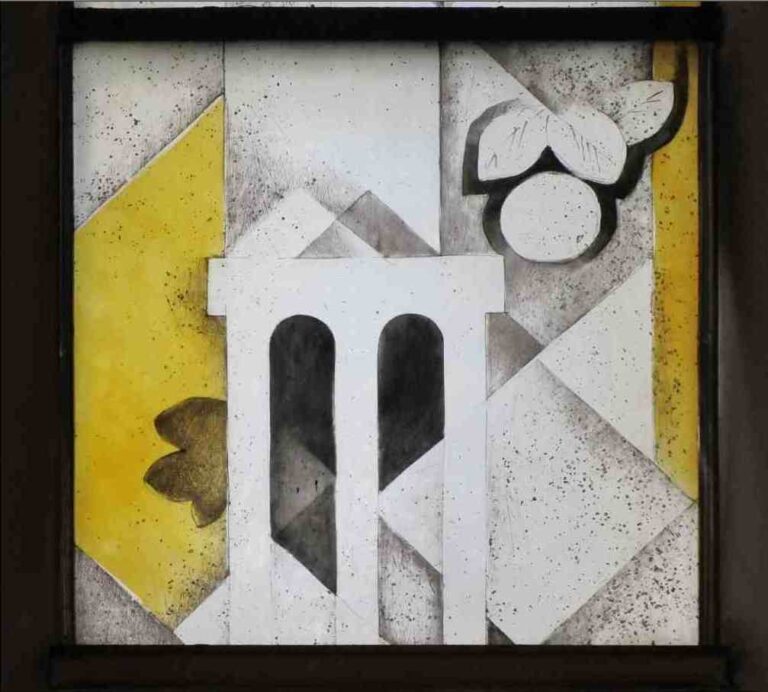

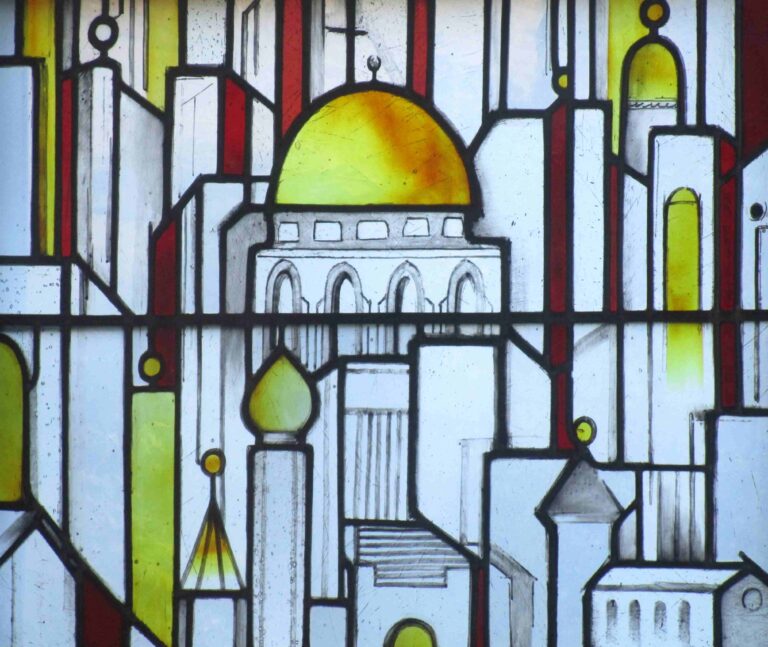

Curth Georg Becker (1904-1972): Fenster in der Markuskirche in Singen (1959)

Die Markuskirche der evangelischen Südstadtgemeinde von Singen im Süden von Baden-Württemberg hat insgesamt zwölf großformatige Fenster. Das erste Fenster links vom Altar aus gesehen stammt aus dem Jahr 1959. Die Arbeit trägt den Titel „Das Himmlische Jerusalem“ und bietet eine frühe, überwiegend abstrakte Auseinandersetzung mit diesem Thema an. Die Form

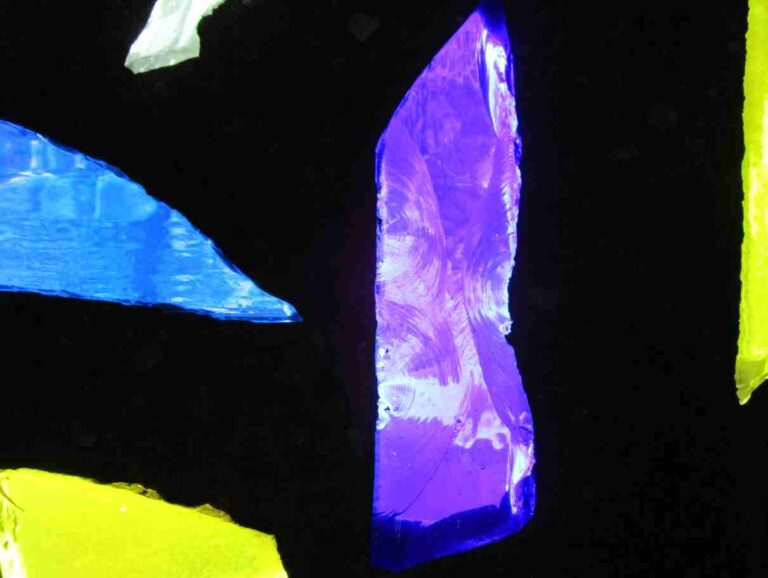

Paul Weigmann (1923-2009): Altarfenster aus St. Josef in Dortmund-Nette (1977)

Die beiden gleich großen, schmalen Fensterbahnen „Das Himmlische Jerusalem“ stammen aus der römisch-katholischen Kirche St. Josef in Nette, einem nördlichen Stadtteil von Dortmund im Ruhrgebiet. Man findet sie im Altarbereich an der linken Seite, gegenüber von zwei kleineren Doppelfenstern. Die langen Bahnen aus Opalglas und Schwarzlot zeigen unten, an den

Gudrun Müsse-Florin (geb. 1935): Kirche St. Johannes der Evangelist in Wuppertal-Elberfeld (1985)

Die 500 x 260 Zentimeter große Handweberei ist laut Gudrun Müsse-Florin (geb. 1935) von 2. Korintherbrief Kap. 5, Vers 17 und allgemein von der Johannesoffenbarung inspiriert. Der Wandteppich hat den Titel „Alte und Neue Welt“. Er entstand im Jahr 1985, als die Künstlerin selbstständig in ihrem Atelierhauses in Göggingen (Ostalb)

Hubert Spierling (1925-2018): St. Barbara in Dortmund-Dorstfeld (1993)

Die römisch-katholische Kirche St. Barbara in Dortmund-Dorstfeld (Ruhrgebiet) zeigt in einer Rosette des rechten Querschiffs einen Kreis aus braunen, relativ großen Glasscheiben, in die gelbe Punkte und hellblaue Balken gesetzt wurden. Nach allgemeiner Ansicht und auch nach Rücksprache mit der Gemeinde darf angenommen werden, dass hier das Neue bzw. Himmlische

Wilhelm de Graaff (1912-1975) und Nikolaus Bette (geb. 1934): Kirche Herz Jesu in Dortmund-Hörde (1964)

In Hörde, einem Dortmunder Stadtteil, zeigt die römisch-katholische Kirche Herz Jesu das Lamm Gottes inmitten der Tore des Himmlischen Jerusalem. Es ist eine Arbeit von Wilhelm de Graaff (1912-1975) und seinem ehemaligen Auszubildenden Nikolaus Bette (geb. 1934) aus dem Jahr 1964. Soweit bekannt, ist es neben weiteren Fenster in Bestwig-Heringhausen

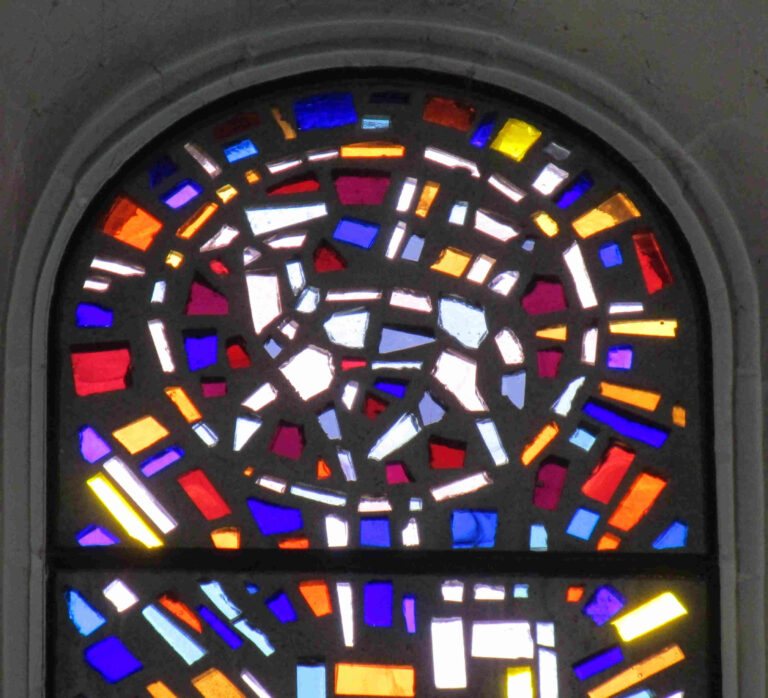

Nikolaus Bette (geb. 1934): Glasmosaik von St. Bonifatius in Dortmund-Kirchderne (1978)

Das Lamm im Himmlischen Jerusalem ziert die römisch-katholische Kirche St. Bonifatius in Kirchderne, einem nördlichen Vorort von Dortmund, seit dem Jahr 1978. Das eindrucksvolle rechte Betonglasfenster in der offenen Seitenkapelle wurde von Nikolaus Bette (geb. 1934) gestaltet. Diesmal wählte der Künstler nicht, wie bei seinen Werken zuvor, einen am Mittelalter

Wandfresko mit Maria-Immaculata-Darstellung aus Saint-Révérien in Burgund (um 1520)

Die Wandfresken in einer Kuppeldecke der römisch-katholischen Kirche von Saint-Révérien in Burgund sind aus dem frühen 16. Jahrhundert. Als Thema wählte man damals das Modernste, was zu jener Zeit auf dem Kunstmarkt zu bekommen war: eine Darstellung der Maria Immaculata mitsamt ihren Symbolen nach der Lauretanischen Litanei. Links von Maria

Theo Heiermann (1925-1996): Leuchter aus St. Maria und St. Clemens zu Schwarzrheindorf (1993)

Eine Art neo-neoromanischer Jerusalemsleuchter wurde 1993 zum 125jährigen Bestehen der Pfarrei St. Maria und St. Clemens zu Schwarzrheindorf geschaffen. Die römisch-katholische Kirche hatte ursprünglich vermutlich einen romanischen und mit Sicherheit einen neoromanischen Leuchter, der ohne Not im Zuge des Purifizierungswahns in den 1960er Jahren vernichtet wurde. Eine Generation später schon

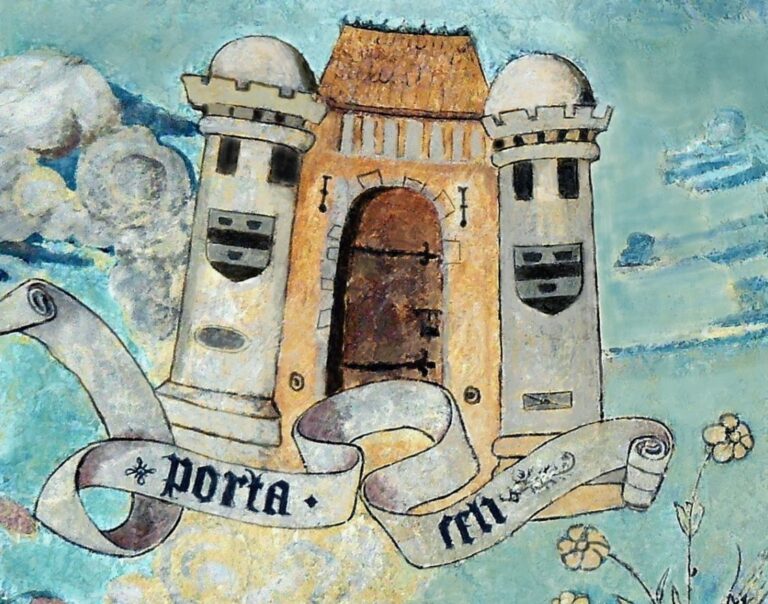

Michael Wolgemut (1434-1519): Torszene eines Jüngsten Gerichts (um 1490)

Dieses kleine Detail aus einer Darstellung des Jüngsten Gerichts gehört zu einer insgesamt 195 x 106 Zentimeter großen Tafelmalerei auf Nadelholz, die auf etwa 1490 datiert ist. Ursprünglich hing sie in der Ratsstube des Nürnberger Rathauses, wo es Richter und Angeklagte zu korrektem und erwünschtem Verhalten ermahnen sollte. Es gehört

Helmut Kästl (geb. 1934): Fenster der Münchner Priesterseminarkapelle (1983)

Das Glasfenster mit dem Titel „Offenbarung des Johannes/Das himmlische Jerusalem“ von 1983 ist eine Arbeit aus transparentem, opalisierendem Echt-Antikglas mit einer Bleiverglasung. Man findet das Fenster im Chor der römisch-katholischen Kapelle des Münchner Priesterseminars.Das Fenster besitzt eine Größe von 210 x 210 Zentimetern. Entworfen und angefertigt wurde es von Helmut

Jakob Schwarzkopf (1926-2001): Fenster aus St. Barbara in Liblar (1967) und Variante in Burgen (1972)

Der Trierer Glasmaler Jakob Schwarzkopf (1926-2001) hat im Jahr 1967 verschiedene alt- und neutestamentliche Bibelszenen auf den Fenstern der römisch-katholischen Kirche St. Barbara in Liblar festgehalten. Liblar ist ein Stadtteil von Erftstadt im Rhein-Erft-Kreis in Nordrhein-Westfalen. Von den Fenstern des Altarchors zeigt das linke Fenster Szenen des Alten Testaments, das

Christof Grüger (1926-2014): Fensterwand aus St. Mechthild in Magdeburg (1983)

Christof Grüger (1926-2014) arbeitete viele Jahre in der DDR als freischaffender Künstler im architekturbezogenen Bereich und gestaltete 1979/80 die großformatigen Betonverglasungen für die römisch-katholische Kirche St. Mechthild in Magdeburg. Umgesetzt wurden die Entwürfe dann 1983 von der Berliner Glasmanufaktur Lehmann. Die Verglasung für den Neubau gilt als Hauptwerk des Künstlers,

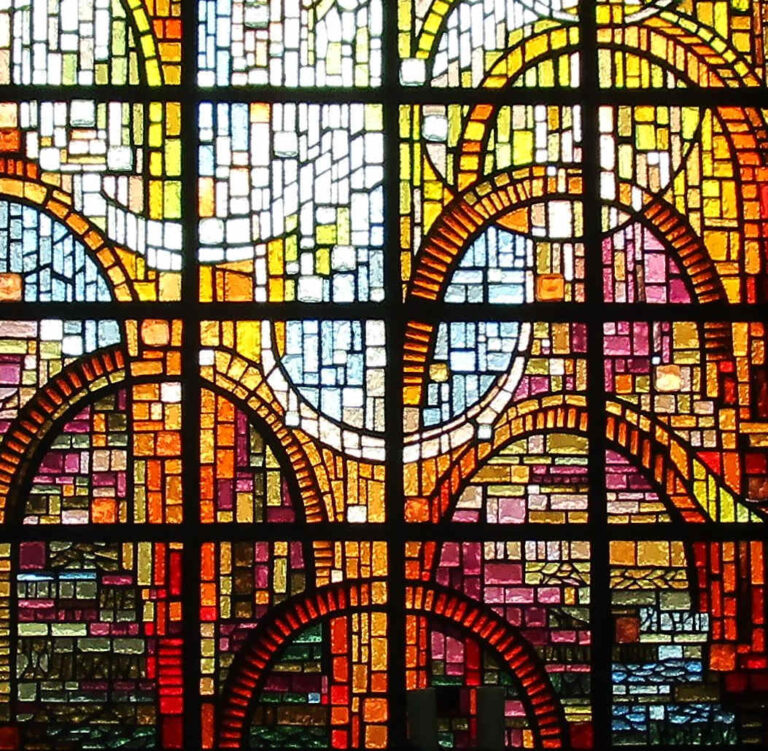

Marie-Theres Werner (1942-2023), Paul Weigmann (1923-2009): Fensterwand St. Bernhard in Lowick (1996)

Marie-Theres Werner (1942-2023) aus Wuppertal gestaltete gemeinsam in einer damaligen Ateliergemeinschaft mit Paul Weigmann (1923-2009) im Jahr 1996 ein umstrittenes Glasfenster der römisch-katholischen Kirche St. Bernhard in Lowick, einer Vorstadt von Bocholt am Niederrhein. Gefertigt hat das Fenster aus überwiegend rotem und gelbem Antik- und Opalglas, Blei sowie Schwarzlot die

Rudolf Yelin (1902-1991): Stuttgarter Johanneskirche (1969)

Farbbänder und die Kreuzform strukturieren dieses Fenster. Die Herausforderung, die Rudolf Yelin (1902-1991) bei historischen Bauten öfters vorfand, waren der gotische Maßwerkschmuck im oberen Bereich der Fenster. Für ein himmlisches Jerusalem war es natürlich passend, die Darstellung möglichst oben anzubringen.

Rudolf Yelin (1902-1991): evangelische Annakirche von Benningen (1968)

In der historischen evangelischen Dorfkirche von Benningen (bei Marbach am Neckar) wurde Rudolf Yelin (1902-1991) mit der Deckenmalerei beauftragt. Yelin kehrte damit als erfahrener Künstler an eine Kirche zurück, an der er vor über einem halben Jahrhundert bereits am Anfang

Rudolf Yelin (1902-1991): Jakobskirche in Pfalzgrafenweiler (1967)

Getreu dem Motto „jedes Jahr ein Himmlisches Jerusalem“ gestaltete Rudolf Yelin der Jüngere (1902-1991) die Chorfenster der Jakobskirche in Pfalzgrafenweiler. Die Ortschaft am Rande des Schwarzwalds ist evangelisch geprägt, die Jakobskirche datiert zurück in die Anfänge der Reformationszeit, der heutige

Rudolf Yelin (1902-1991): Petruskirche in Renningen (1966)

Die evangelische Petruskirche von Renningen in Württemberg (heute Einzugsbereich von Stuttgart) geht in ihren Grundmauern bis auf das 13./14. Jahrhundert zurück. Im Laufe der Jahrhunderte hatte sie mehrfach ihr Aussehen verändert. Von der sich über Generationen im Inneren angesammelten Kunst

Rudolf Yelin (1902-1991): Evangelische Johanneskirche von Untergruppenbach (1962)

In Untergruppenbach gelang Rudolf Yelin (1902-1991), was das Bildmotiv des Himmlischen Jerusalem angeht, wirklich Neues. Die Tore sind nicht mehr malerisch dargestellt, sondern streng geometrisch. Auch überlappen sie sich nicht mehr, sondern stehen isoliert, manchmal sogar durch die Bleirute abgetrennt

Kirche Mater Dolorosa in Rosenberg: Neoromanischer Taufstein (um 1895)

Am Ende des 19. Jahrhunderts betrachtete man die Romanik als Glanzzeit der sakralen Baukunst, es galt vielerorts „romanisch = römisch-katholisch“. Diese Gleichung ist zwar historisch nicht ganz korrekt, aber man wollte es gerne so sehen, viele Kirchbauprojekte legitimierten so ihre

Über mich

Dr. Claus Bernet

Um etwa 1990 begann ich, mich mit dem Thema Jerusalem zu beschäftigen. Die Stadt habe ich mehrfach bereist und Bücher zu diesem Thema verfasst; erwähnen sollte man vielleicht die Reihe „Meisterwerke des Himmlischen Jerusalem“, den Band „Perlen des Neuen Jerusalem“ und meine Dissertation „Gebaute Apokalypse“. Zahlreiche Aufsätze erschienen immer wieder in Fachzeitschriften (Das Münster, Textilkunst International, Zeitschrift für Sepulkralkultur, u.v. a.). Mit meiner wissenschaftlichen Dokumentation von Jerusalems-Kunstwerken konnten bereits Ausstellungen und Museumskataloge unterstützt sowie Gemeinden bei der Anschaffung von geeigneten Kunstwerken beraten werden. Regelmäßig gebe ich auch Bildvorträge zu diesem Thema. Grundlage der Publikationen und der Bildvorträge sind meine fotografische Sammlung von inzwischen 6.000 Aufnahmen von Glasfenstern, Fresken, Mosaiken und anderen Kunstwerken.