LETZTER BEITRAG

David Hetland (1947-2006): Kapelle des Riverview Place in Fargo (1987)

Riverview Place in Fargo (Nort Dakota), zu dem auch eine Kapelle für die Seniorenwohnanlage gehört, wurde von den Presentation Sisters gegründet. Die Einrichtung wurde zur Bereitstellung von Wohnraum und Pflege entwickelt und verfügt über eine

Giacomo Gaggini (1517-1598): Maria-Immaculata-Darstellung aus der Chiesa Madre in Ficarra (1576)

Im Jahre 1576 wurde die römisch-katholische Kirche zur Mutter in Ficarra (Provinz Messina auf Sizilien) mit einer Maria-Immaculata-Darstellung verschönert, was damals in Italien modernes und innovatives Bildthema war. Anlass für die Themenwahl war vermutlich der Name der Kirche, der sich auf die Mutter Maria bezog. In eine Nische rechts vom

Phil Saint (1912-1993), William C. Ressler (1928-2025): Zweiwegebild „The Bridge“ und Kopien (ab 1950er Jahre)

Das Bildmotiv „The Bridge“, welches auch unter der Bezeichnung „Cross to Salvation“ bekannt ist, schuf wohl in den 1950er Jahren der Künstler Phil Saint (1912-1993). Es befindet sich heute in Birmingham in einer Privatsammlung. Auf dem Bild sind bei dieser frühesten bekannten Fassung, wie üblich, die Hölle rechts und Jerusalem

Trammeraltar (um 1460)

Der sogenannte Trammeraltar ist ein sakrales Kunstwerk der Zeit um 1460. Seinem Namen nach stammt er aus einer Kapelle in Tramm (Lauenburg), wo er viele Jahrhunderte betrachtet werden konnte. Später im 19. Jahrhundert, als ungefragt kirchliche Kunstgegenstände von Museen eingesammelt wurden, kam er als Leihgabe in das Lübecker Sankt-Annen-Museum (Inventar-Nr.

Agnes Mann (1907-1994): Glaswerk aus dem Marianum in Fulda (1983)

Agnes Mann war eine Künstlerin (1907-1994), die mehr als fünfzig Jahre in der Rhön gelebt hat und in der Region sowie darüber hinaus mit vielen Kunstwerken in Schulen, Wohnbauten sowie Sakralräumen präsent ist, etwa in der Kapelle des Krankenhauses Fulda, in der Heilig-Geist-Kirche in Vellmar oder der Gedächtniskapelle in Paderborn.

Fresko in Santa Giustina in Sezzadio (1433)

Nach gut drei Jahrzehnten konnte im Jahr 1433 die Apsisausmalung der Abteikirche Santa Giustina in der Gemeinde Sezzadio (Piemont) beendet werden. Das großformatige Fresko wurde durch Erdbeben, aber auch durch Verwahrlosung in den letzten Jahrhunderten stark beschädigt, Teile gingen gänzlich verloren. Ausgerechnet das Himmlischen Jerusalem an der linken Seite im

Meister Enricus: Tympanon der Kathedrale von Burgos (um 1240)

Die „Puerta de la Coronería“ (auch „Puerta de los Apóstoles“), also die Krönungs- oder Apostelpforte ist eine der Türen in der römisch-katholischen Kathedrale Santa María von Burgos, einem Meisterwerk der hohen Gotik in Kastilien. Der Zugang befindet sich am nördlichen Querhaus und entstand um 1240 durch die Werkstatt des Bildhauers

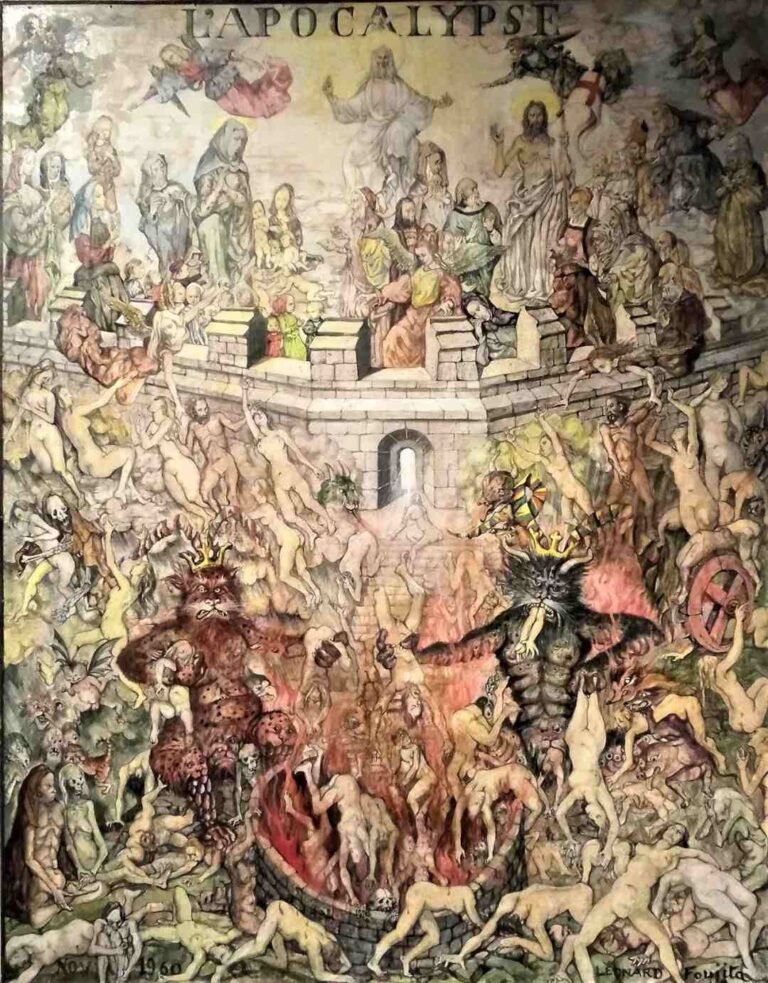

Tsuguharu-Léonard Foujita (1886-1968): Apokalypse (1960)

Foujita Tsuguharu-Léonard Foujita war ein japanisch-französischer Künstler, welcher von 1886 bis 1968 lebte. Im Jahr 1960 arbeitete er, nach eigener Angabe inspiriert von Dürers Serie zur Apokalypse, an einer hellen Ölmalerei, die ebenfalls den Titel „Apokalypse“ bekam. Sie hat das Himmlische Jerusalem zum Thema und markiert den Beginn einer späten Hinwendung

Wipf: „Das Herz des Menschen“ (1923)

Die neupietistische Schrift „Das Herz des Menschen ein Tempel Gottes oder eine Werkstätte des Satans“ war trotz ihres sperrigen Titels ein außerordentlicher Erfolg und wurde mehrfach herausgebracht. Der Text erschien erstmals 1812. Verfasser war der Autor, Pfarrer, Kirchenlieddichter und Missionar Johannes Evangelista Goßner (1773-1858). Seine kurz „Herzbüchlein“ genannter Traktat wurde

Jerome J. Pryor: Gemälde „Heavenly Jerusalem“ (1957)

„Heavenly Jerusalem“, so der Titel der Malerei, basiert auf Wasserfarben. Hinter einer opaken Schicht blauroter, rosaner Farbtöne kann man die Umrisse von geometrischen Baukörpern erahnen. Links unten – kaum sichtbar – ist die Silhouette eines alternden Mannes (Johannes auf Patmos?) zu erkennen und hinter ihm möglicherweise ein stehender Engel mit

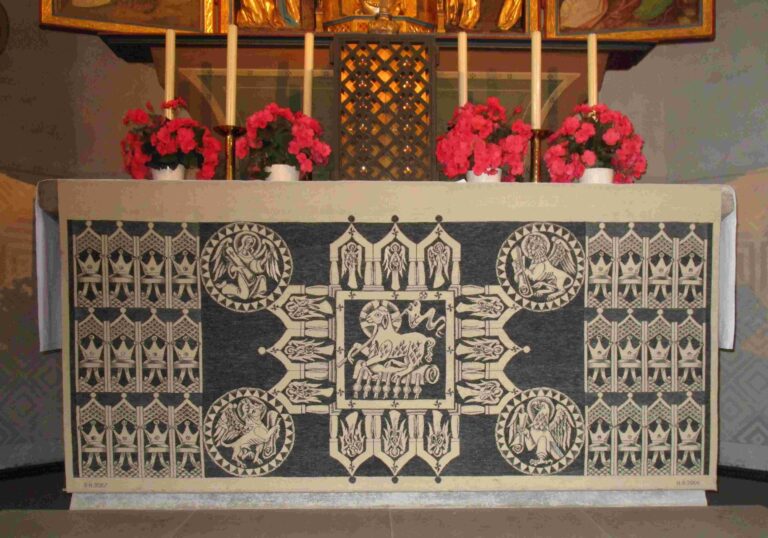

Nikolaus Bette (geb. 1934) und Dora Herrmann (geb. 1965): Antependium aus St. Philippus und Jakobus von Geisa (2007)

Der Künstler Nikolaus Bette (geb. 1934) hat das Himmlische Jerusalem im Laufe seines Schaffens oft dargestellt, überwiegend als Glasmalerei in römisch-katholischen Kirchen. Eine weniger bekannte, jüngere Arbeit des Künstlers in Textil befindet sich in der römisch-katholischen Stadtkirche St. Philippus und Jakobus von Geisa in der Hohen Rhön (Thüringen). Der dortige

Carlo Bononi (1569?-1632): Maria Immaculata-Darstellung aus Voghiera (um 1610)

Voghiera ist eine Gemeinde bei Ferrara (Region Emilia-Romagna) mit der römischen-katholischen Kirche Natività di Maria Vergine. Der Bau ist über tausend Jahre alt, wurde aber immer wieder umgeformt und ist durch mehrere Erdbeben schwer zerstört. 2012 beschädige ein besonders schweres Beben nicht nur die Statik der Kirche, sondern auch die

Ruth-Elisabeth van Beeck und Peter van Beeck (1923-2007): Vaterunser-Fenster der Kirche in Alt-Hastedt, Bremen (1961)

Die evangelische Kirche in Alt-Hastedt, einem Stadtteil von Bremen, ist bekannt für ihre hochwertigen Glasmalereien von Hans Gottfried von Stockhausen (1920-2010) aus dem Jahr 1956. Sie zeigen unter anderem im Chorbereich das Himmlische Jerusalem.Weniger bekannt ist eine weitere Glasmalerei mit diesem Motiv in der gleichen Kirche. Man findet sie in

Claus Pohl (geb. 1932): Tabernakel aus St. Mariä-Himmelfahrt in Essen (um 1970)

Die römisch-katholische Kirche St. Mariä-Himmelfahrt in Essen-Altendorf war bis vor dem Krieg eine Perle des Ruhrgebiets, bis 1943 durch Fliegerangriffe vor allem die Inneneinrichtung so gut wie vollständig zerstört wurde. Ein ernüchternder Wiederaufbau hat von der einstigen Schönheit nicht mehr viel übrig gelassen. Unter Denkmalschutz steht der Bau auch nicht

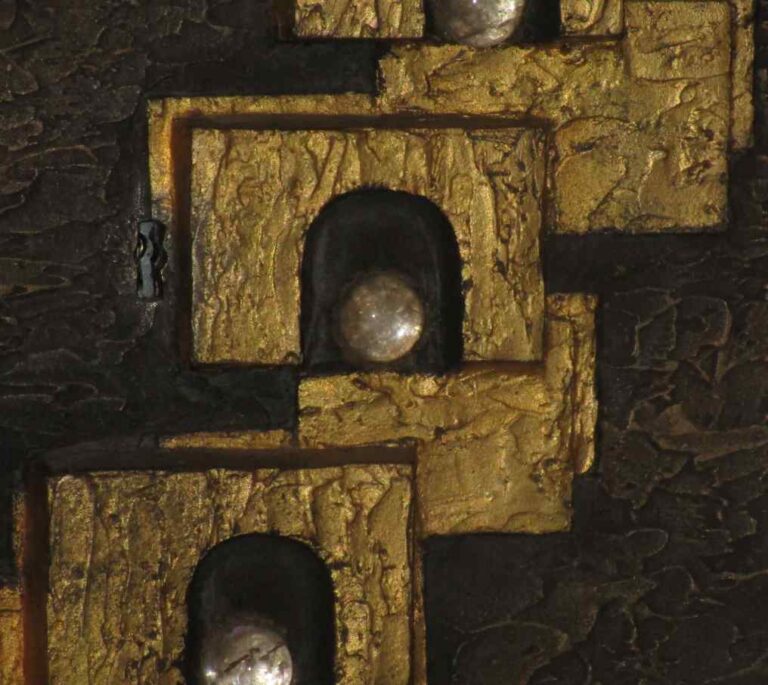

Michael Winkelmann (geb. 1937) und Christoph Winkelmann (geb. 1940): Tabernakelgehäuse aus St. Vitus, Willebadessen (1982)

Im Jahr 1982 wurde der Chor der römisch-katholischen St. Vituskirche in Willebadessen (Teutoburger Wald) gemeinsam von den Gebrüdern Christof Winkelmann (geb. 1940) und Michael Winkelmann (geb. 1937) aus Möhnesee-Günne neu gestaltet. Den Ort des Hochaltars nimmt das auf einer patinierten Stele platzierte, von einem an zwölf Stellen durchsichtigen Bronzeturm umgebene

Éric de Saussure (1925-2007): Hoffnungskirche in Köln-Finkenberg (1983)

Es liegt nahe, in einer Kirche mit dem Namen Hoffnungskirche eine Darstellung des Neuen Jerusalem aufzunehmen. So ist es der Fall bei der evangelischen Hoffnungskirche in Finkenberg, einem rechtsrheinischen Stadtteil von Köln. Das dortige Hauptfenster im Altarraum rechts hat den Titel „Die Vollendung der Schöpfung im Himmlischen Jerusalem“ und versteht

Wolf-Dieter Kohler (1928-1985): Markuskirche in Stuttgart-Plieningen (1961)

Die Stuttgarter Markuskirche war schon bei der Erbauung der Moderne verpflichtet, es war die erste Kirche Deutschlands, die von Heinrich Dolmetsch in Eisenbeton errichtet wurde. Ungewöhnlich für Stuttgart hat sie kaum Kriegszerstörungen erlitten, schon im Juni 1945 fanden hier wieder

Wolf-Dieter Kohler (1928-1985): Salmbacher Friedenskirche (1960)

Salmbach ist der kleinste Ortsteil der Gemeinde Engelsbrand im Enzkreis und gehört landschaftlich bereits zum Nordschwarzwald. Nach dem Zweiten Weltkrieg expandierte die Gemeinde durch den Zuzug von Heimatvertriebenen, was den Neubau einer evangelischen Kirche erforderlich machte. Vielleicht gab der Name

Wolf-Dieter Kohler (1928-1985): Kirche Peter- und Paul von Pfedelbach (1960)

Der kleine Ort Pfedelbach, eine Gemeinde bei Öhringen im Hohenlohekreis (Baden-Württemberg) besitzt eine außergewöhnlich große Kirche, in der heute fast alle Pfedelbacher Einwohner Platz finden könnten. Die 1893 erbaute Peter- und Paulskirche wurde im Zweiten Weltkrieg schwer beschädigt, die meisten

Wolf-Dieter Kohler (1928-1985): evangelische Kirche von Auingen (1960)

Auingen bei Münsingen auf der Schwäbischen Alb besitzt die evangelische Pankratiuskirche. Für diese schuf Wolf-Dieter Kohler (1928-1985) 1957 zur Eröffnung eine Metallplastik über dem Eingangsbereich. Diese wurde gut aufgenommen, und da der Kontakt bereits bestand, beauftragte man Kohler drei Jahre

Wolf-Dieter Kohler (1928-1985): evangelische Wolfgangskirche von Freckenfeld (1960)

Es gibt lediglich zwei Glasfenster von Wolf-Dieter Kohler (1928-1985) mit dem Bildmotiv Neues Jerusalem, die außerhalb von Württemberg liegen, eines davon befindet sich in der evangelischen Gemeindekirche von Freckenfeld – allerdings befindet sich der Ort nur wenige Kilometer zur württembergischen

Wolf-Dieter Kohler (1928-1985): Stuttgarter Hospitalkirche (1959)

Die Beauftragung für die Neuverglasung der Stuttgarter Hospitalkirche war für Wolf-Dieter Kohler (1928-1985) ein großer Erfolg – der Künstler galt inzwischen als einer der besten, vielleicht der beste Sakralkünstler der evangelischen Kirche Württembergs. Die Hospitalkirche, eine ehemalige Dominikanerklosterkirche, galt vor

Über mich

Dr. Claus Bernet

Um etwa 1990 begann ich, mich mit dem Thema Jerusalem zu beschäftigen. Die Stadt habe ich mehrfach bereist und Bücher zu diesem Thema verfasst; erwähnen sollte man vielleicht die Reihe „Meisterwerke des Himmlischen Jerusalem“, den Band „Perlen des Neuen Jerusalem“ und meine Dissertation „Gebaute Apokalypse“. Zahlreiche Aufsätze erschienen immer wieder in Fachzeitschriften (Das Münster, Textilkunst International, Zeitschrift für Sepulkralkultur, u.v. a.). Mit meiner wissenschaftlichen Dokumentation von Jerusalems-Kunstwerken konnten bereits Ausstellungen und Museumskataloge unterstützt sowie Gemeinden bei der Anschaffung von geeigneten Kunstwerken beraten werden. Regelmäßig gebe ich auch Bildvorträge zu diesem Thema. Grundlage der Publikationen und der Bildvorträge sind meine fotografische Sammlung von inzwischen 6.000 Aufnahmen von Glasfenstern, Fresken, Mosaiken und anderen Kunstwerken.