LETZTER BEITRAG

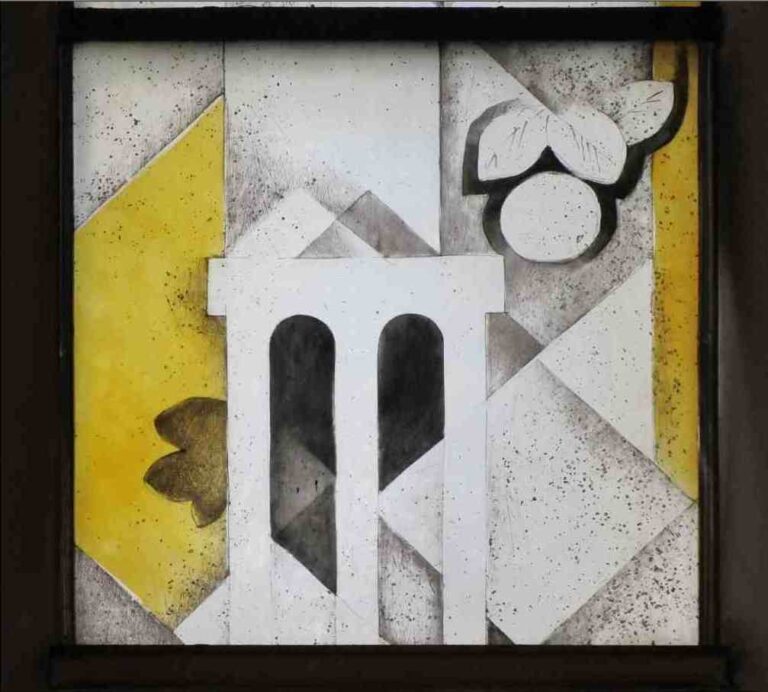

David Hetland (1947-2006): Kapelle des Riverview Place in Fargo (1987)

Riverview Place in Fargo (Nort Dakota), zu dem auch eine Kapelle für die Seniorenwohnanlage gehört, wurde von den Presentation Sisters gegründet. Die Einrichtung wurde zur Bereitstellung von Wohnraum und Pflege entwickelt und verfügt über eine

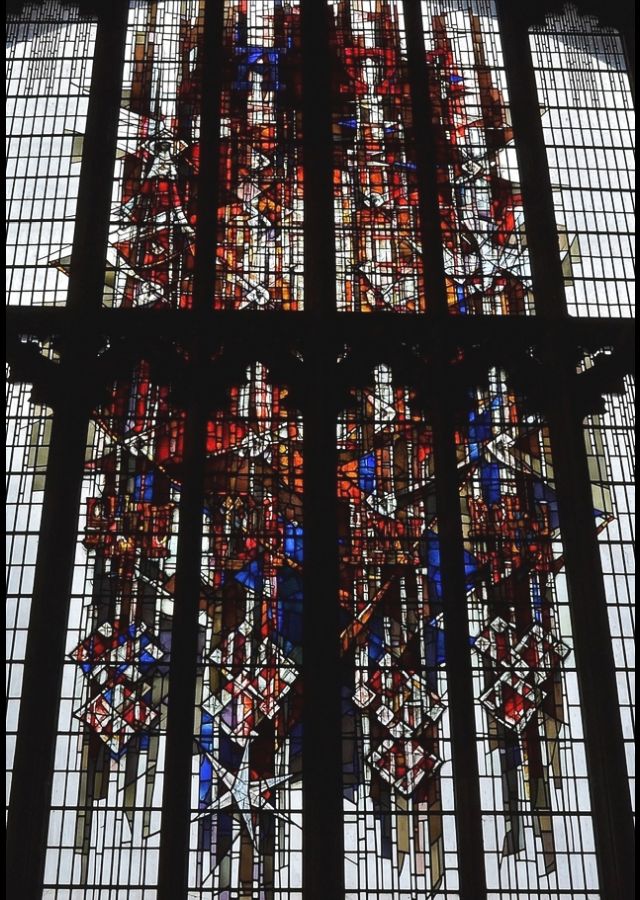

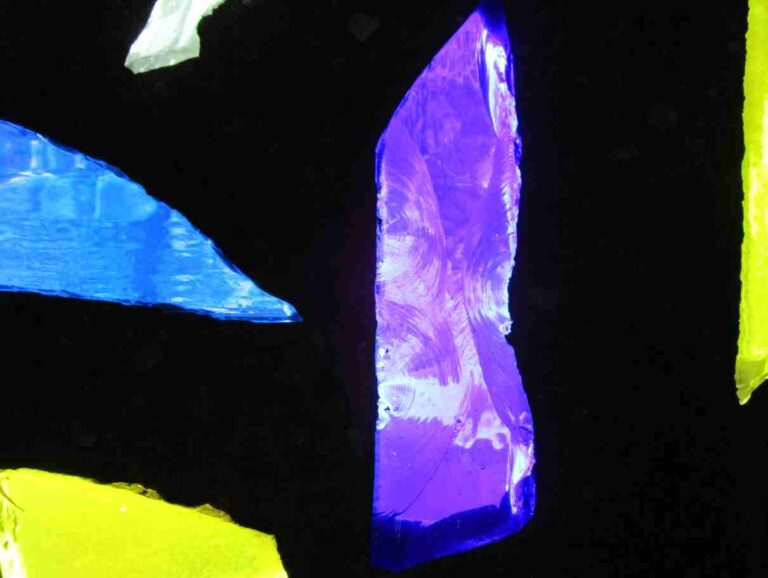

Alan Younger (1933-2004): Glaswand aus St Editha zu Tamworth (1975)

Die anglikanische Kirche St Editha zu Tamworth in der englischen Grafschaft Staffordshire besitzt neben Resten mittelalterlicher Glasmalerei auch Fenster von William Wailes, Ford Madox Brown und Edward Burne-Jones. Zuletzt wurde ein großformatiges Westfenster zum Thema Himmlisches Jerusalem hinzugefügt, mit dem Titel „Revelation of the Holy City“ („Offenbarung der Heiligen Stadt“).

Heinrich Vogtherr (der Ältere) (1490-1556): Straßburger Bibel (1526)

Das Bild zeigt die untere Hälfte einer ganzseitigen Apokalypsedarstellung, die in ihrem obigen Teil die Abschließung des Teufels für tausend Jahre zeigt (hier nicht wiedergegeben). Es stammt aus der Bibelausgabe „Das nüw Testame(n)t“, die anlässlich des Reichstags zu Speyer 1526 erschienen ist. In Folge dieses Reichstags gründeten mehrere lutherische Landesherren

Benoit Gilsoul (1914-2000): Ehemalige Fenster der Christ Episcopal Church in Norwich (1962)

In Norwich, Connecticut (USA), findet man in der anglikanischen Christ Episcopal Church gegenüber dem Altar ein durchdachtes Himmlisches-Jerusalem-Bildprogramm, zu dem mehrere Fensterbahnen gehören. Geschaffen hat es 1962 Benoit Gilsoul (1914-2000) aus Belgien, der vor allem als Maler, Zeichner und Glaskünstler hervorgetreten ist. Insbesondere das dritte Fenster soll darstellen, wie der

Wilhelm Buschulte (1923-2013): Glasfenster aus St. Marien in Witten (1963)

Die römisch-katholische Kirche St. Marien in Witten im südlichen Ruhrgebiet wurde mit neuen Buntglasfenstern ausgestattet. Eines der Fenster mit dem Titel „Das Himmlische Jerusalem und der Engel mit der Messlatte“ stammt von Wilhelm Buschulte (1923-2013). Die Arbeit ist so modern und zukunftsweisend, dass man glauben könnte, sie sei in den

Gerhard Hausmann (1922-2015): Fenster aus der St. Nicolai-Kirche in Sulingen (1966)

Zu den bedeutenden Kunstwerken der evangelischen St. Nicolai-Kirche in Sulingen im Landkreises Diepholz südlich von Bremen zählen die fünf Altarfenster im Chorraum. Es sind Buntglasfenster, die im Jahr 1966 eingesetzt wurden, nach einem Entwurf des Hamburger Kunstglasers Gerhard Hausmann (1922-2015) gestaltet. Dieser hat zuvor und danach immer wieder Kunstwerke mit

Clyde N. Provonsha (1911-2006): Jerusalems-Illustrationen (1952, 1953 und 1967)

Diese Fassung des Himmlischen Jerusalem findet sich im Internet auf schätzungsweise 800 Seiten in verschiedenen Ausschnitten und Farbskalen, als Collage, Poster, Postkarte usw. Der Urheber war lange Zeit unbekannt geblieben, erst nach jahrelangen Recherchen konnte Clyde Norman Provonsha (1911-2006) als Künstler identifiziert werden. Dieser hatte diese Arbeit 1952 angefertigt. Wie

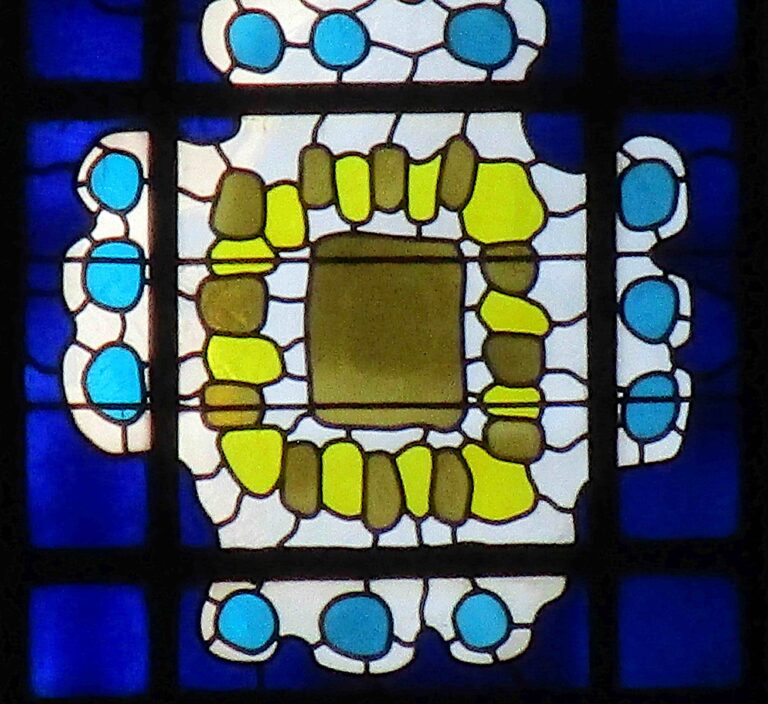

Clemens Hillebrand (geb. 1955): Fenster aus „Onze Lieve Vrouwe“ in Oudenaarde (1994)

Der Kölner Kirchenmaler, Glaskünstler und Grafiker Clemens Hillebrand (geb. 1955) schuf bis zum Jahr 1994 mehrere Fenster aus Glas mit Bernsteinonyx für die römisch-katholische Kirche „Onze Lieve Vrouwe“ in Oudenaarde (Ostflandern, Belgien). Unterstützt wurde der Künstler von dem Architekten C. Maas aus Antwerpen.Der mächtige gotische Kirchenbau am Scheldeufer stammt aus

Klaus Christof (geb. 1949): Kitzinger Stadtbrunnen (1992)

Zum ersten Mal wieder seit einem Beispiel aus der Romanik wurde in Kitzingen (Unterfranken) die Gottesstadt als Brunnen an einem öffentlichen Platz dargestellt und zu Ostern 1992 feierlich eingeweiht. Das wundert, denn der Gedanke eines Jerusalem-Brunnens ist naheliegend: hier lässt sich beobachten, wie echtes Wasser aus der Stadt Jerusalem die

Carlo Cioni (1930-2021): „Gerusalemme celeste“ (1993)

Carlo Cionis Acrylgemälde „Gerusalemme celeste“ basiert auf unterschiedlichen Blautönen, was inhaltlich gut zu einer Himmelsstadt passt. Allerdings ist diese Arbeit auch ein typischer Cioni – viele Werke sehen so oder ähnlich aus, selbst wenn sie ganz unterschiedliche Titel haben, etwa „dalle cose fuori“ (1977), „solstizio d’estate“ (1980) oder „angelo“ (1998).

Maria Immaculata aus Cré-sur-Loir (1531)

In der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts wurden in ganz Frankreich Steintafeln mit den Mariensymbolen hergestellt – es sind die erhalten gebliebenen Zeugnisse der Marienverehrung an der Schwelle zur Reformation. Erhalten haben sie sich weniger in den großen Kathedralen, sondern in kleinen abgelegenen Dorfkirchen, wo das Geld für immer neue

Heribert Reul (1911-2008): Fenster aus St. Marien in Labbeck (1969)

1969 wurde in die römisch-katholische Kirche St. Marien in Labbeck bei Xanten (Niederrhein) ein Westfenster eingesetzt. Es besteht aus Buntglas, Antikglas, Blei und Schwarzlot; entworfen wurde es von Heribert Reul (1911-2008). Leider gibt weder zu der Kirche noch zu dem Künstler aus Kevelaer wissenschaftliche Literatur; allein eine informative Internetseite mit

Reimund Tischer: Zeichnung „Im Namen des Vaters“ (2000-2003)

Die Zeichnung stammt aus einer kirchenkritischen Serie, die auf die modernen Kreuzzüge unserer Zeit hinweisen möchte. Geschaffen hat sie Reimund Tischer aus Bad Steben im Landkreis Hof (Oberfranken) zwischen 2000 und 2003. Jedes Blatt hat eine Größe von 70 x 50 bzw. 80 x 60 Zentimetern und ist mit Bleistift

Zweiwegebild aus Schweden (um 1850)

Diese handkolorierte Lithographie wurde in der Mitte des 19. Jahrhunderts herausgebracht. Sie zeigt als oberen Abschluss eines Zweiwegebildes eine ausladende Treppe, auf der die Ziffer 72 angegeben ist. Die Ziffer gehört zu einer hier nicht wiedergegebenen Legende, die informiert: „Den himmelska Staden“. Die eindrucksvolle Prunktreppe führt von einem See oder

Lothar Mannewitz (1930-2004): Kreuzgang der Rostocker Christuskirche (1971)

Die alte Rostocker Christuskirche, erbaut 1909, war eine römisch-katholische Kirche in der Innenstadt von Rostock. Der imposante Backsteinbau hatte den Krieg überstanden, aber nicht die Stadtplanung der DDR: 1971 wurde der Bau mit vielen seiner Kunstwerke in die Luft gesprengt. Die römisch-katholische Gemeinde durfte dann in einer Nebenstraße außerhalb der

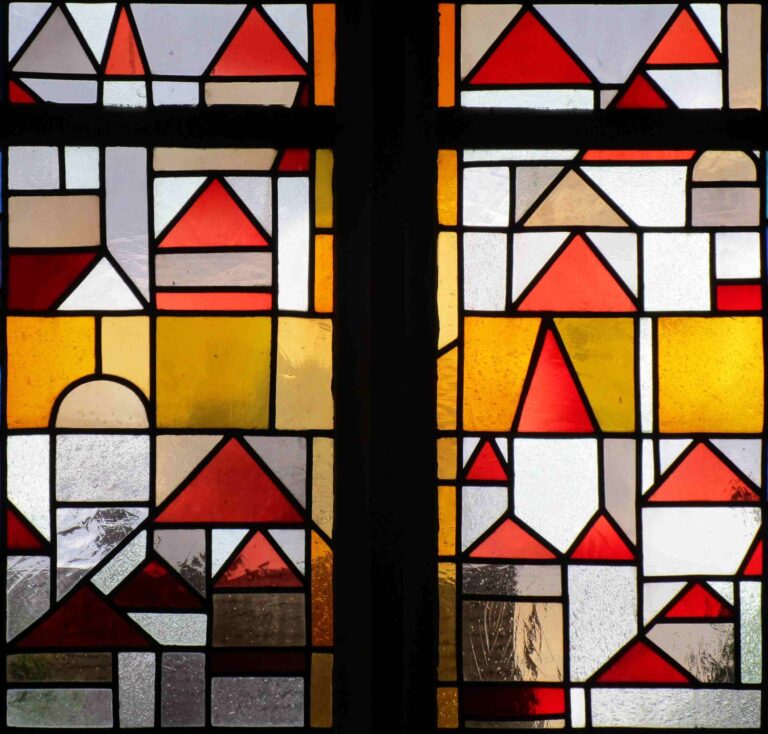

Paul Weigmann (1923-2009): Glaswand aus St. Martinus in Bedburg-Kaster (1973)

Von außen nicht erkennbar bietet sich den Besuchern in der römisch-katholischen Kirche St. Martinus in Bedburg-Kaster ein prächtiges Bild eines fast fünf mal fünf Meter großen Fensters. Eigentlich kann man kaum von einem Fenster sprechen, es ist vielmehr eine Glaswand aus 25 Einzelfeldern, die Paul Weigmann (1923-2009) 1973 entworfen hat

Paul Weigmann (1923-2009): Altarfenster aus St. Josef in Dortmund-Nette (1977)

Die beiden gleich großen, schmalen Fensterbahnen „Das Himmlische Jerusalem“ stammen aus der römisch-katholischen Kirche St. Josef in Nette, einem nördlichen Stadtteil von Dortmund im Ruhrgebiet. Man findet sie im Altarbereich an der linken Seite, gegenüber von zwei kleineren Doppelfenstern. Die

Gudrun Müsse-Florin (geb. 1935): Kirche St. Johannes der Evangelist in Wuppertal-Elberfeld (1985)

Die 500 x 260 Zentimeter große Handweberei ist laut Gudrun Müsse-Florin (geb. 1935) von 2. Korintherbrief Kap. 5, Vers 17 und allgemein von der Johannesoffenbarung inspiriert. Der Wandteppich hat den Titel „Alte und Neue Welt“. Er entstand im Jahr 1985,

Hubert Spierling (1925-2018): St. Barbara in Dortmund-Dorstfeld (1993)

Die römisch-katholische Kirche St. Barbara in Dortmund-Dorstfeld (Ruhrgebiet) zeigt in einer Rosette des rechten Querschiffs einen Kreis aus braunen, relativ großen Glasscheiben, in die gelbe Punkte und hellblaue Balken gesetzt wurden. Nach allgemeiner Ansicht und auch nach Rücksprache mit der

Wilhelm de Graaff (1912-1975) und Nikolaus Bette (geb. 1934): Kirche Herz Jesu in Dortmund-Hörde (1964)

In Hörde, einem Dortmunder Stadtteil, zeigt die römisch-katholische Kirche Herz Jesu das Lamm Gottes inmitten der Tore des Himmlischen Jerusalem. Es ist eine Arbeit von Wilhelm de Graaff (1912-1975) und seinem ehemaligen Auszubildenden Nikolaus Bette (geb. 1934) aus dem Jahr

Nikolaus Bette (geb. 1934): Glasmosaik von St. Bonifatius in Dortmund-Kirchderne (1978)

Das Lamm im Himmlischen Jerusalem ziert die römisch-katholische Kirche St. Bonifatius in Kirchderne, einem nördlichen Vorort von Dortmund, seit dem Jahr 1978. Das eindrucksvolle rechte Betonglasfenster in der offenen Seitenkapelle wurde von Nikolaus Bette (geb. 1934) gestaltet. Diesmal wählte der

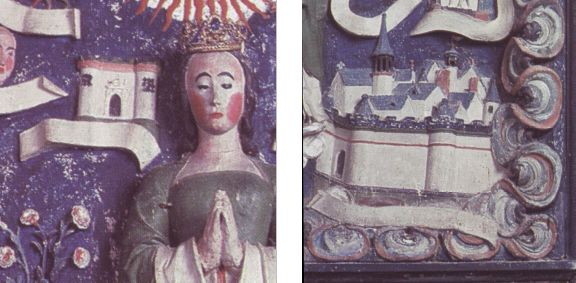

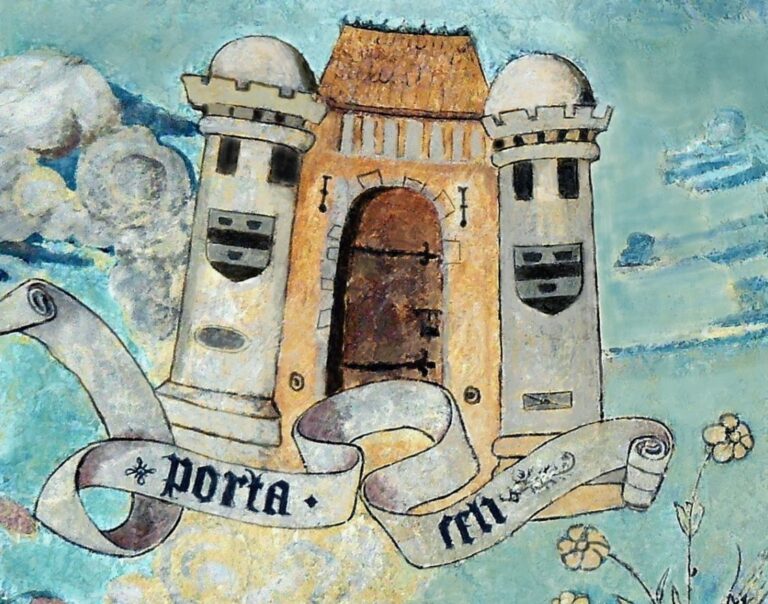

Wandfresko mit Maria-Immaculata-Darstellung aus Saint-Révérien in Burgund (um 1520)

Die Wandfresken in einer Kuppeldecke der römisch-katholischen Kirche von Saint-Révérien in Burgund sind aus dem frühen 16. Jahrhundert. Als Thema wählte man damals das Modernste, was zu jener Zeit auf dem Kunstmarkt zu bekommen war: eine Darstellung der Maria Immaculata

Über mich

Dr. Claus Bernet

Um etwa 1990 begann ich, mich mit dem Thema Jerusalem zu beschäftigen. Die Stadt habe ich mehrfach bereist und Bücher zu diesem Thema verfasst; erwähnen sollte man vielleicht die Reihe „Meisterwerke des Himmlischen Jerusalem“, den Band „Perlen des Neuen Jerusalem“ und meine Dissertation „Gebaute Apokalypse“. Zahlreiche Aufsätze erschienen immer wieder in Fachzeitschriften (Das Münster, Textilkunst International, Zeitschrift für Sepulkralkultur, u.v. a.). Mit meiner wissenschaftlichen Dokumentation von Jerusalems-Kunstwerken konnten bereits Ausstellungen und Museumskataloge unterstützt sowie Gemeinden bei der Anschaffung von geeigneten Kunstwerken beraten werden. Regelmäßig gebe ich auch Bildvorträge zu diesem Thema. Grundlage der Publikationen und der Bildvorträge sind meine fotografische Sammlung von inzwischen 6.000 Aufnahmen von Glasfenstern, Fresken, Mosaiken und anderen Kunstwerken.