LETZTER BEITRAG

David Hetland (1947-2006): Kapelle des Riverview Place in Fargo (1987)

Riverview Place in Fargo (Nort Dakota), zu dem auch eine Kapelle für die Seniorenwohnanlage gehört, wurde von den Presentation Sisters gegründet. Die Einrichtung wurde zur Bereitstellung von Wohnraum und Pflege entwickelt und verfügt über eine

Giusto de’ Menabuoi (um 1320-1391): Baptisterium Padua (1375-1378)

Zwischen 1375 und 1378 stattete der italienische Künstler Giusto de’ Menabuoi (um 1320-1391) das Baptisterium von Padua mit Freskenmalereien aus. Fina Buzzacarini (gest. 1378), die Ehefrau von Francesco il Vecchio, hatte den Auftrag erteilt, das Baptisterium in ein Mausoleum für sich und ihren Ehegatten umzugestalten. Zu einem Mausoleum musste natürlich

Joseph Klauber (1710-1768) und Johann Klauber (1712-1787): „Historiae Biblicae“ (1748)

Die Brüder Joseph (1710-1768) und Johann Klauber (1712-1787) zählten in Augsburg im 18. Jahrhundert zu den führenden Künstlern. Sie arbeiteten als Hofkupferstecher für den Kurfürsten von Trier und stachen vor allem Heiligenbilder. 1748 entstand zu Missionszwecken eine katholische Bilderbibel mit hundert signierten Blättern, die „Historiae Biblicae Veteris et Novi Testamenti“.Diese

Ludwig Richard Conradi (1856-1939): „Die Weissagung Daniels“ (1898)

In der ersten Auflage von „Die Weissagung Daniels oder die Weltgeschichte im Lichte der Bibel“ des Adventisten Ludwig Richard Conradi, 1898 bei der Internationalen Traktatgesellschaft in Hamburg erschienen und in Leipzig gedruckt, findet sich auf Seite 333 erstmals die Illustration „Das ewige Erbteil der Verständigen“ – eine Buchillustration, die später

Francesco Vanni (1563-1610): „Immacolata Concezione con Gesù e Dio Padre“ (1588)

Eine der frühen italienischen Maria-Immaculata-Darstellungen stammt von Francesco Vanni (1563-1610), einem Meister des Cinquecento aus Siena. Auf der Höhe seines Schaffens entwarf er 1588 das fein gearbeitete Ölgemälde „Immacolata Concezione con Gesù e Dio Padre“, also in Deutsch etwa: „Unbefleckte Empfängnis mit Jesus und Gott dem Vater“. Das Gemälde hat

Kriegswarnung aus „The Watchman“ (1940)

Die US-amerikanische Zeitschrift „The Watchman Magazine: An Interpreter of the Times“ warnte 1940 vor dem drohenden Unheil und Krieg in Europa. Gleichzeitig ermunterte diese einfarbige Zeichnung, mit der auch für eine Subskription der Zeitschrift geworben wurde, zur Auswanderung: Die europäische Zivilisation (so ist das Schiff getauft) flüchtet sich, bedroht von

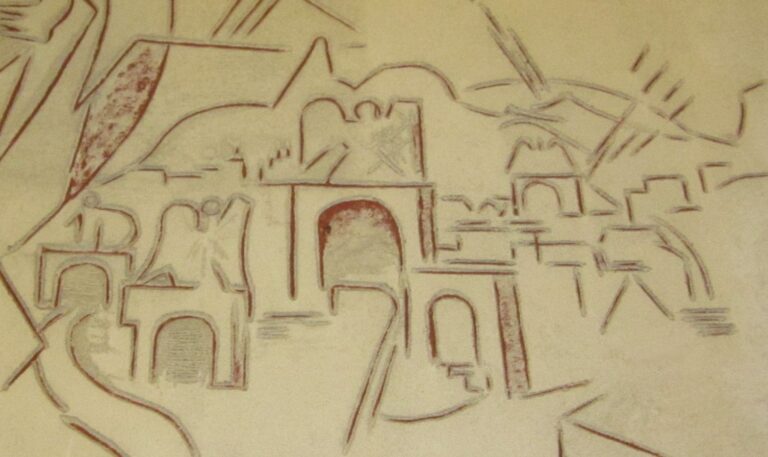

Charles Mente (1857-1933): „Origin and Progress“ (1925)

Für die Seite 176 der ersten Auflage der Schrift „A History of the Origin and Progress of Seventh-Day-Adventists“ (zu Deutsch etwa: „Die Geschichte des Ursprungs und der weiteren Entwicklung der Siebten-Tags-Adventisten“) von Mahlon Ellsworth Olsen (1783-1952) schuf Charles Mente (1857-1933) eine beachtliche Schwarzweiß-Zeichnung. Sie hat einen eigenen Titel: „The two

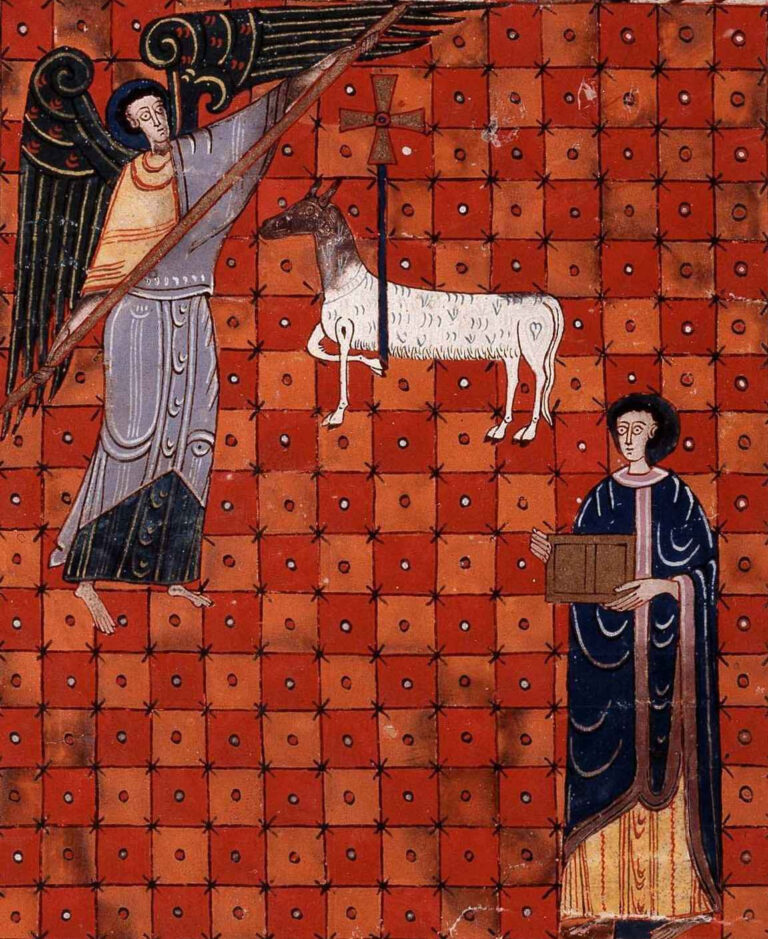

Facundus-Beatus (1047)

Der Facundus-Beatus ist eine der bekanntesten und prächtigsten mittelalterlichen Beatus-Handschriften der Spanischen Nationalbibliothek in Madrid (MS Vitr. 14-2). Auftraggeber waren König Ferdinand I. und Königin Sancha, nach denen der Codex in Spanien gelegentlich auch „Beatus des Ferdinand und der Sancha“ genannt wird. Es ist der einzige Beatus, der erwiesenermaßen nicht

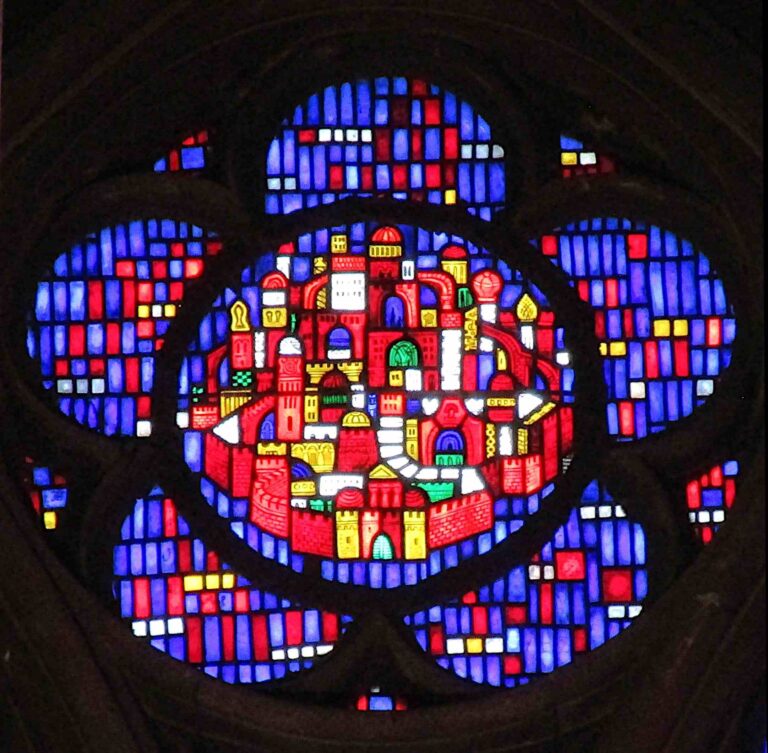

Heinz Hindorf (1909-1990): Glasfenster aus dem Wormser Dom (1967 und 1970)

Eine erste Fensterarbeit von Heinz Hindorf (1909-1990) findet sich in der Nikolauskapelle des Wormser Doms. Diese Kapelle links vom Eingang stammt aus dem Mittelalter und wird heute als Taufkapelle genutzt, was inhaltlich zum Jerusalem-Motiv passt. Der Raum löst sich auf, er besteht fast nur aus großen, zehn Meter hohen vierbahnigen

Unbekannter Meister: Tabernakel aus der Klosterkirche Maria Königin in Lennestadt (um 1960)

Die römisch-katholische Klosterkirche Maria Königin birgt einen versilberten Tabernakel, welcher die Stadt Jerusalem in ihrer apokalyptischen Gestalt repräsentiert. Es lassen sich im unteren Bereich an drei Seiten drei Engel erkennen. Mit der vierten Seite (Rückseite) ist das Kunstwerk an die Wand montiert. Des Weiteren zeigt die Oberfläche auch die Namen

Sigmund Hahn (1929-2009): Wandgestaltung der St. Lukaskirche in Berlin (1954)

Die Inhalte der Reliefs gehen auf Bild- und Textmaterial des gebürtigen Berliners Sigmund Hahn (1929-2009) zurück. Der damalige Berliner Landeskonservator Hinnerk Scheper (1897-1957), der Architekt Georg Thofehrn (1878-1963) und Pfarrer Herbert Kitscha (geb. 1906) mit dem Gemeindekirchenrat entschieden sich 1954 einstimmig für den Künstler Hahn, der sich erinnerte: „Der Auftrag

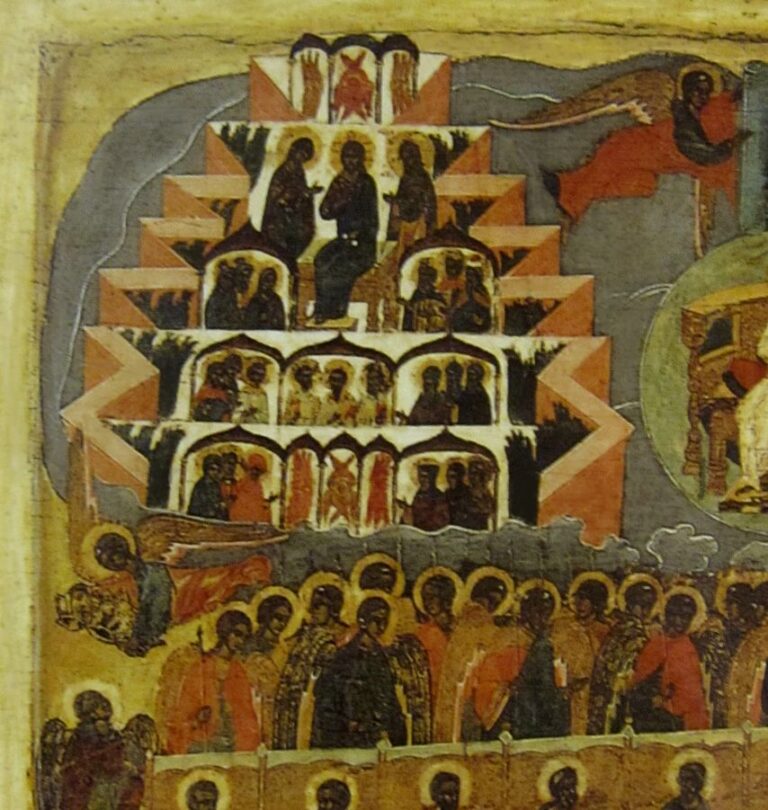

Russische Weltgerichtsikonen im Zackenstil (1550-1600)

Diese russische Ikone hat eine Gesamtgröße von 110 x 88 Zentimeter. Thema ist das Jüngste Gericht. Das Himmlische Jerusalem ist dabei ein Ausschnitt der oberen linken Seite. Die Darstellungsweise dieser Weltgerichtsikone ist einzigartig und originell: Die Mauern der Stadt sind weder rund noch quadratisch, sondern in einem Zackenstil gehalten, der

Louis E. Conradi (1885-1967): „Der Weg des Lebens“ (1907)

Louis Eugen Conradi (1885-1967) war der Sohn von Ludwig Richard Conradi (1856-1939) einem bedeutenden Adventisten und Missionar in Deutschland. Schon als Jugendlicher beschäftigte er sich autodidaktisch mit Malerei, Zeichnen und auch Schriftstellerei. Später studierte er Medizin und wurde in Berlin-Zehlendorf Leiter des dortigen adventistischen Krankenhauses Waldfrieden, welches noch heute (Stand

Rogier van der Weyden (1399/1400-1464): Weltgerichtsaltar Hôtel-Dieu in Beaune (1448-1451)

Die Darstellungsweise Stefan Lochners wurde dann von Rogier van der Weyden (1399/1400-1464) übernommen. Der niederländische Maler war ein Zeitgenosse des mächtigen europäischen Fürsten Philipp des Guten und galt schon zu Lebzeiten als einer der größten Maler der Niederlande.Das aus insgesamt neun Tafeln bestehende Polyptychon zeigt auf der Innenseite eine Darstellung

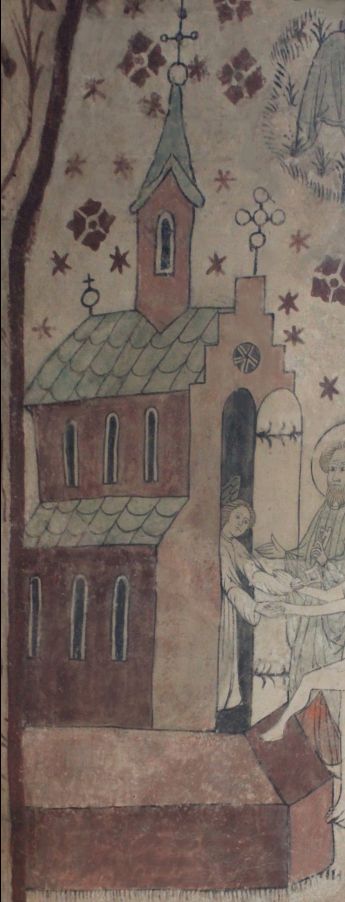

Magnus Håkansson (um 1400-1470): Kirche zur Heiligen Dreifaltigkeit in Arboga (um 1450)

Magnus Håkansson (geb. um 1400, gest. 1470) war ein erfolgreicher hanseatischer Kaufmann, der 1442 zum katholischen Mönch geweiht wurde. Er bildete sich anschließend in Maribo (Dänemark) zum Kirchenmaler aus und arbeitete an verschiedenen Fresken in ganz Südschweden. Mit großer Wahrscheinlichkeit handelt es sich um den Bruder von Nils Håkansson, da

Angela Gsaenger (1929-2011): Apsismosaik im Hans-Lauerer-Haus in Neuendettelsau (1970)

Ein Lebensbaum und das Himmlische Jerusalem wurden von der Mosaizistin Angela Gsaenger (1929-2011) aus München entworfen, die sich mit diesem Thema bereits Ende der 1950er Jahre intensiv beschäftigt hatte, ich erinnere an die Kirche St. Matthäus in München (1958) oder an die Christuskirche in Sulzbach-Rosenberg (1958). In Neuendettelsau hat die

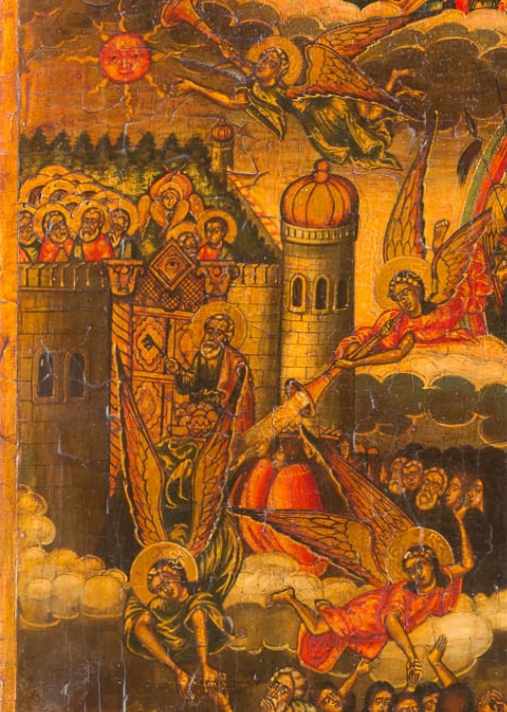

Weltgerichtsikonen aus Russland (um 1990)

Das 20. Jahrhundert hat Russland nur sehr wenige neue Ikonen hervorbringen lassen, da viele Jahrzehnte die russisch-orthodoxe Kirche sich im Niedergang befand. Erst mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion wurden wieder russisch-orthodoxe Kirchen und Klöster aufgebaut, für die man auch neue

Carlo Bonacina (1905-2001): Santa Maria Assunta in Cappella (1947)

Die römisch-katholische Kirche Santa Maria Assunta ist die Pfarrkirche von Cappella, einem Ortsteil von Lavarone im Trentino. In der schlichten neoromanischen Kirche bestimmen den künstlerischen Eindruck die Buntglasfenster, die sich beidseitig des Seitenschiffes in etwa vier Meter Höhe entlang ziehen.

Joseph Chauvel: Rosenkranzfenster aus Notre-Dame in Vitré (1870)

Zu sehen ist ein kleiner Ausschnitt an der unteren rechten Ecke eines meterhohen Kirchenfensters. An dieser Position findet man meistens auch Datierungen oder weitergehende Angaben zum Hersteller, hier die Jahresangabe 1870. Das gesamte Fenster wie auch der Ausschnitt präsentiert sich

Claudius Lavergne (1815-1887): Rosenfenster von Saint-Similien in Nantes (1887)

Die römisch-katholische Kirche Saint-Similien ist eine Kirche in Nantes (Bretagne) im Stadtteil Hauts-Pavés-Saint-Félix. Sie ist dem Heiligen Bischof Similien von Nantes gewidmet, der hier auch begraben ist. Der Bau ist mehrfach verändert, vergrößert und wieder verkleinert worden, die Fenster stammen

Porta Coeli aus St Charles‘ Borromeo in Liverpool (1919)

England hat einen überaus reichen Bestand von Buntglasmalereien aus dem 20. Jahrhundert vorzuweisen, darunter auch solche aus der römisch-katholischen St Charles‘ Borromeo Church in Liverpool. Die Widmung an den Heiligen Karl Borromäus (1538-1584) entsprach dem damaligen Wiedererstarken der römisch-katholischen Konfession

Maria Immaculata aus der Kapelle in Le Croisic (um 1880)

Um 1540 wurde auf Initiative Raoul Karahès, eines wohlhabenden örtlichen Reeders, eine Kapelle in dem aufstrebenden Badeort Le Croisic erbaut. Es geschah an der Stelle, wo einer Legende nach die Taufe der ersten Bewohner im 6. Jahrhundert durch den Bischof

Über mich

Dr. Claus Bernet

Um etwa 1990 begann ich, mich mit dem Thema Jerusalem zu beschäftigen. Die Stadt habe ich mehrfach bereist und Bücher zu diesem Thema verfasst; erwähnen sollte man vielleicht die Reihe „Meisterwerke des Himmlischen Jerusalem“, den Band „Perlen des Neuen Jerusalem“ und meine Dissertation „Gebaute Apokalypse“. Zahlreiche Aufsätze erschienen immer wieder in Fachzeitschriften (Das Münster, Textilkunst International, Zeitschrift für Sepulkralkultur, u.v. a.). Mit meiner wissenschaftlichen Dokumentation von Jerusalems-Kunstwerken konnten bereits Ausstellungen und Museumskataloge unterstützt sowie Gemeinden bei der Anschaffung von geeigneten Kunstwerken beraten werden. Regelmäßig gebe ich auch Bildvorträge zu diesem Thema. Grundlage der Publikationen und der Bildvorträge sind meine fotografische Sammlung von inzwischen 6.000 Aufnahmen von Glasfenstern, Fresken, Mosaiken und anderen Kunstwerken.