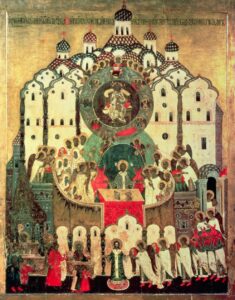

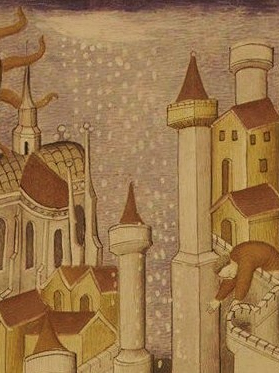

Ikone „Die Versammlung der Engel“ (16. Jh.)

Mikhail Vasilevich Nesterov: „Der Erlöser auf dem Thron“ (1905)

LETZTER BEITRAG

Ikone „Die Versammlung der Engel“ (16. Jh.)

Diese Temperamalerei auf goldenem Hintergrund hat den Titel „Die Versammlung der Engel“ und wird der russischen Schule der Ikonenmalerei zugerechnet. Sie zeigt eine Art himmlische Liturgie, bei der Engel und Heilige um Christus auf seinem

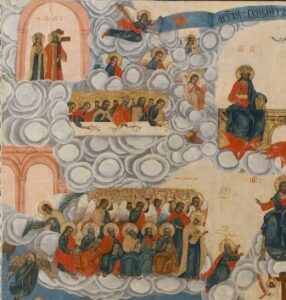

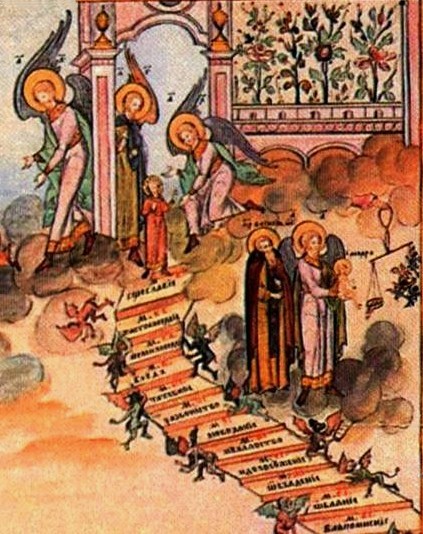

Ikone „Tod der Heiligen Theodora“ (um 1885)

Um das Jahr 1885 entstand diese folkloristisch geprägte Darstellung des Todes der Heiligen Theodora als weit verbreitete Druckgrafik im Raum der russisch-orthodoxen Kirche. Das hiesige, gut erhaltene Exemplar in zarten Rottönen stammt aus dem Staatlich-Historischen Museum zu Moskau. Der nie unumstrittenen orthodoxen Tradition nach muss die menschliche Seele eines Heiligen

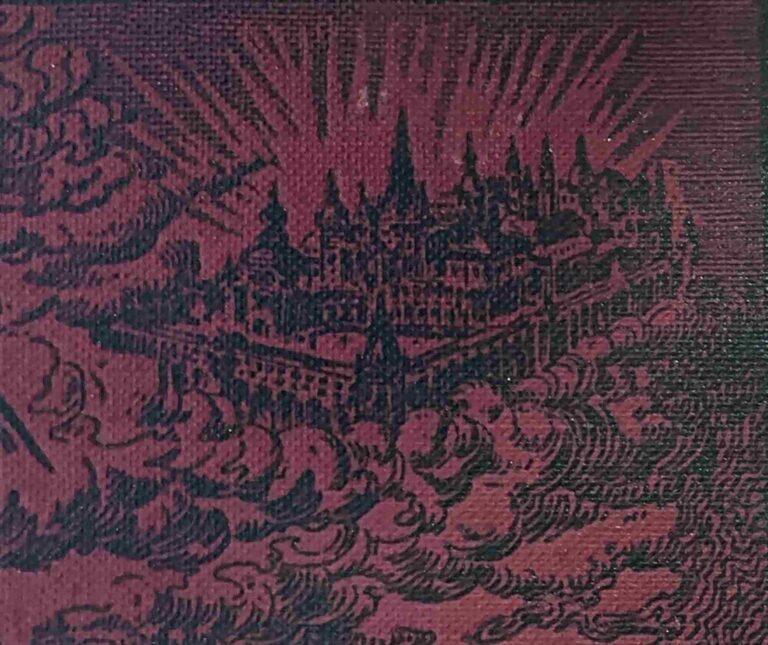

Zeichnung aus dem Hause Gebrüder Stehli, Zürich (1929)

Überwiegend wurden in US-amerikanischen Zeitschriften der Adventistenkirche nach dem Ersten Weltkrieg Illustrationen eigener Künstler beigegeben, und diese wurden dann auch in Europa durch Übersetzungen bekannt. Allerdings ist aber auch ist zumindest ein umgekehrter Fall nachzuweisen. Eine einfarbige Illustration des großen und vor allem erfolgreichen Züricher Verlagshauses „Gebrüder Stehli“, das zeitweise

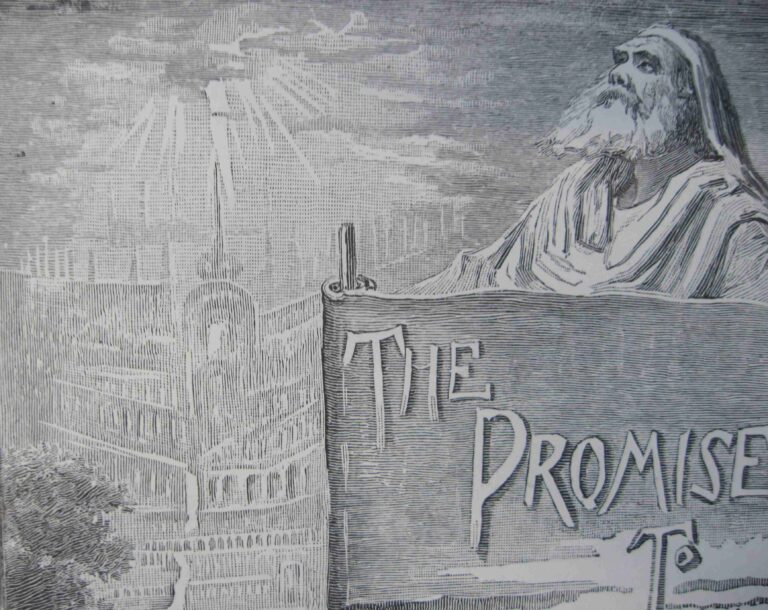

Coverillustration zu „Waymarks to the Holy City“ (1893)

Im Jahr 1893 erschien „Waymarks to the Holy City: A study of Daniel VII“, zu Deutsch etwa: „Ein Wegweiser in die heilige Stadt: Eine Studie zu dem Buch Daniel, Kapitel 7.“ Es war das Heft Nummer 189, welches in der Reihe „Bible students’ library“ von den US-amerikanischen Adventisten in Mountain

Stephen N. Haskell (1833-1922): Illustration aus „Daniel the Prophet“ (1908)

Diese kleine schwarzweiße Miniatur ist im Original nur wenige Zentimeter groß. Sie gehört auf die rechte Seite an das Ende einer Zeitleiste, quasi als Verdinglichung endzeitlicher Vorstellungen seitens der US-amerikanischen Adventisten. Solche Zeitleisten waren an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert bei allen Kirchen beliebt, das Himmlische Jerusalem ist

Adventistischer Kunstdruck (um 1902)

Bei der Internationalen Traktatgesellschaft in Hamburg wurde ab etwa 1902 ein Kunstblatt vertrieben. Es hatte den Titel „Glaube und Liebe“ und war lediglich 68 x 58 Zentimeter groß. Der Zeichner der anspruchsvollen Arbeit ist nicht bekannt; es muss eine professionelle Kraft mit akademischer Schulung gewesen sein. Da die Traktatgesellschaft enge

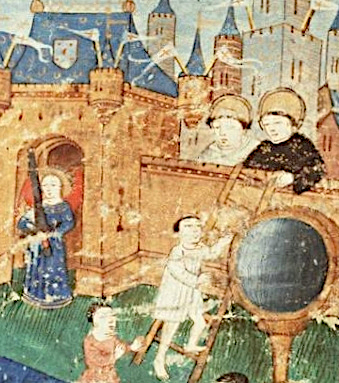

MS 76 E 6: Spiegelvision des Guillaume de Digulleville (um 1450)

Ein gewaltiger Standspiegel (rechts auf einer hölzernen Stele), in dem allerdings nichts (mehr?) zu erkennen ist, findet sich in einer niederländischen Ausgabe der Pélerinage, die aus der Königlichen Bibliothek zu Den Haag entnommen ist (Signatur MS 76 E 6). Sie dürfte in der Mitte des 15. Jahrhunderts entstanden sein. Anstatt

Joanna Reitlinger (1898-1988): Ikonenmalerei (1947)

Julia „Joanna“ Nikolayevna Reitlinger (1898-1988) aus preußisch-baltischem Adel verließ ihre Heimat Russland während der Wirren der kommunistischen Revolution. Die junge Frau begab sich über Warschau und Prag nach Frankreich. Ab 1918 hatte sie religiöse Visionen, und im Jahr 1935 entschied sie sich, orthodoxe Nonne zu werden. Sie nannte sich nicht

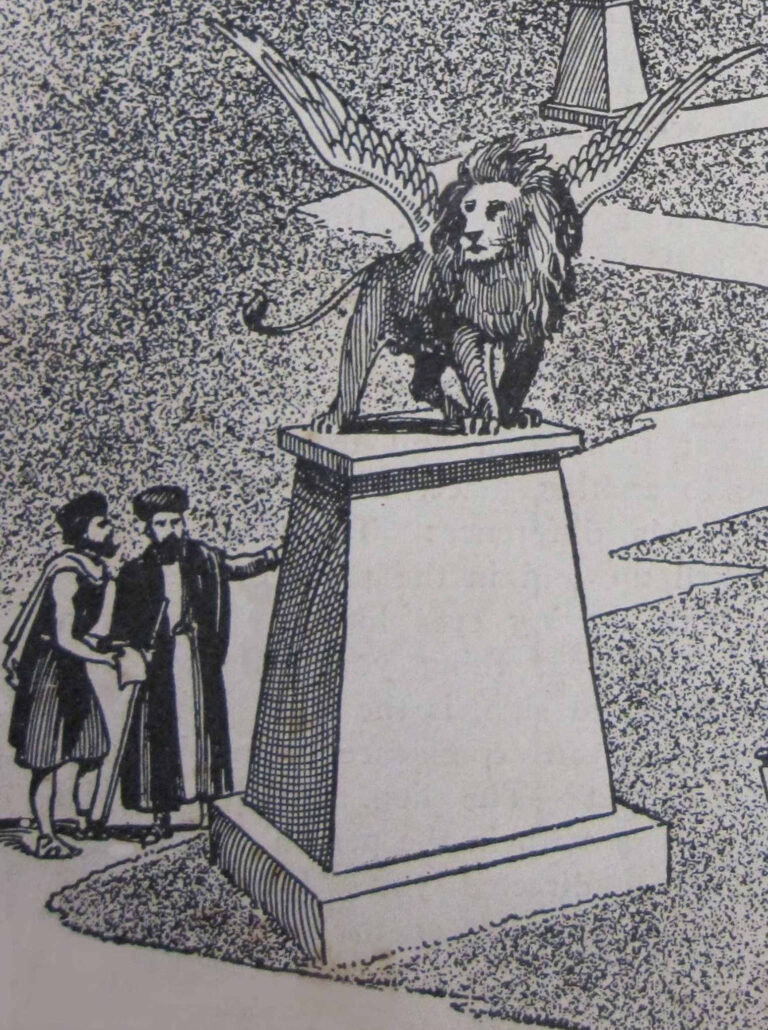

Ellet Joseph Waggoner (1855-1916): „Prophetic Lights“ (1888)

Zu den sehr frühen Publikationen von seiten der US-amerikanischen Adventisten mit einer Illustration zum Himmlischen Jerusalem zählt auch der kleine Traktatband „Prophetic Lights: Some of the prominent prophecies of the Old and New Testaments, interpreted by the Bible and history“ („Prophetisches Licht: Einige der herausragenden Prophezeiungen des Alten und Neuen

Kaspar Erhard: Frontispiz des Gebetbuchs von 1788

Im Jahr 1788 erschien in Augsburg das Gebetbuch „Himmlisches Jerusalem, das ist: Vollständiges Gebethbuch für gottliebende Seelen“. Verfasser war Kaspar Erhard, ein promovierter Pfarrer aus Oberbayern (nicht zu verwechseln mit dem gleichnamigen Benediktiner, der von 1685 bis 1729 in Bayern gelebt hatte). Passend zum Titel hat man dem Buch einen

Himmelspforte aus Saint-Georges in Ully-Saint-Georges (20. Jh.)

Ully-Saint-Georges ist eine kleine Gemeinde mit knapp zweitausend Einwohnern im französischen Département Oise in der Region Hauts-de-France. Die dortige römisch-katholische Kirche trägt den Namen des Dorfes, Saint-Georges. Der Bau geht bis in das 11. Jahrhundert zurück. Das nördliche Seitenfenster in der Apsis ist ein eigenartiges Komposit aus jüngeren Zeiten: Ganz oben

T. Reusen: Zeichnung aus „Signs of the Times“ (1942)

Im Jahr 1942 erschien eine kleine Schwarzweiß-Illustration mit dem Himmlischen Jerusalem in neuem Gewand. Sie zeigt die Stadt mit einem Tempel, zwischen Wolken unten und Strahlen oben. Zu diesem Tempel führt eine erhöhte Bahn, die vom Haupttor aus ihren Anfang nimmt – es ist eine Triumphstraße oder Hauptachse der Stadt.

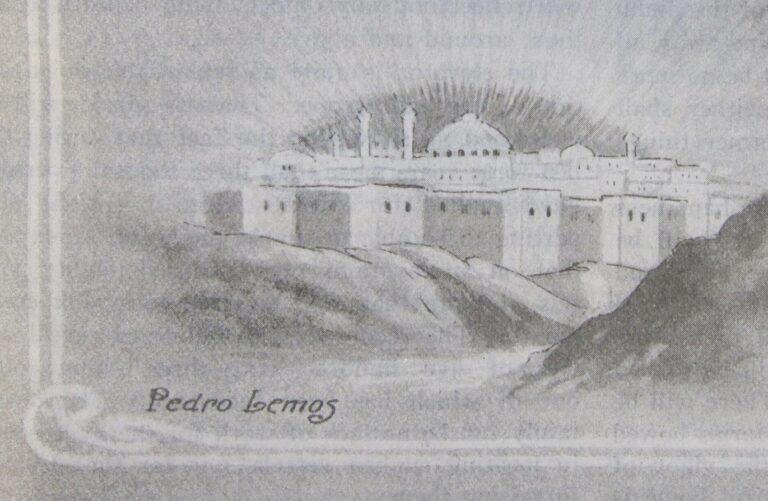

Pedro Lemos (1882-1954): „Youth’s Instructor“ (1904)

Pedro Lemos (1882-1954) lieferte zahlreiche Illustrationen für Adventistenzeitschriften, so auch für den „Youth’s Instructor“, der sich insbesondere an jugendliche Adventisten wandte. Man findet seine signierte Zeichnung in der Ausgabe 1904, Band 52, Heft 3. Es ist ganz selten und ein außerordentlicher Zufall, dass diese Illustration einmal einem Künstler sicher zugewiesen

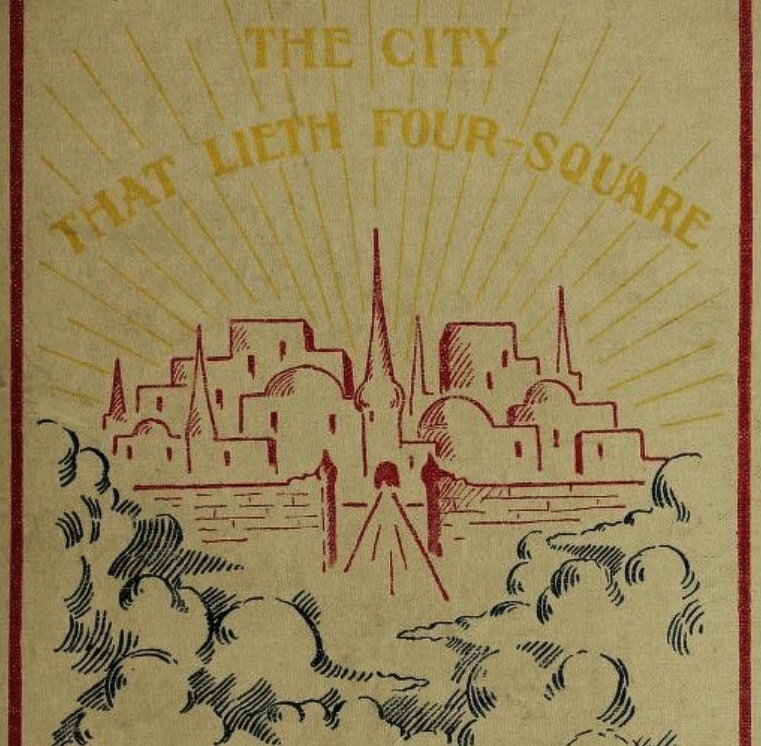

Alfred Kummer (1848-1920): Coverzeichnung von „The City that lieth four-square or things above“ (1906)

Eine der frühesten Jerusalem-Abbildungen von seiten der Methodisten stammt von dem Prediger Alfred Kummer (geb. 1848), der mit 72 Jahren in San Jose verstarb, wo sich seine „First Methodist Church“ befand. Seine wichtigste schriftstellerische Arbeit war „The City that lieth four-square or things above“ (zu Deutsch: „Die Stadt, die vier

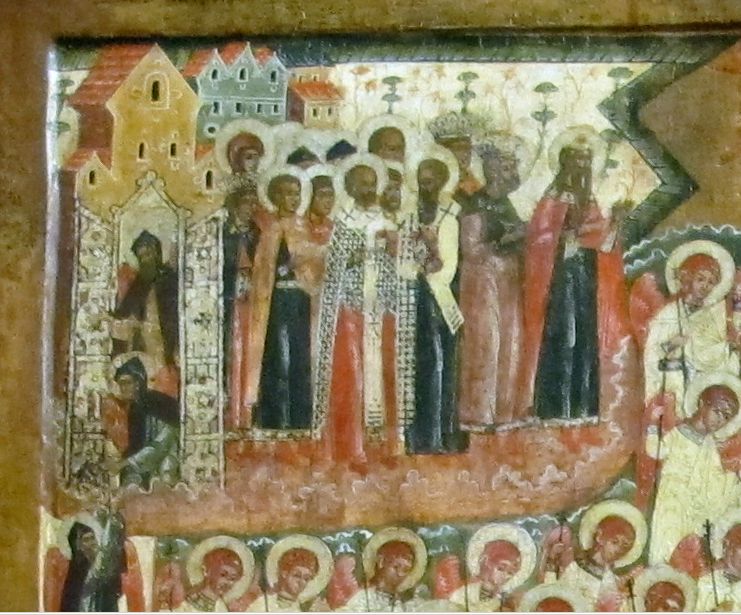

Russische Weltgerichtsikone aus dem Louvre (1650-1700)

Das Museum Louvre in Paris besitzt seit der Erwerbung im Jahr 1956 eine russische Weltgerichtsikone in Öl auf Kiefernholz aus der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts (Inventarnummer R.F.1972-46). Sie gehört in Raum 31 zur Dauerausstellung des Museums. Leider ist zu der Herkunft des Kunstwerks nichts weiter bekannt, auch die Maler

Ludwig Richard Conradi (1856-1939): „Christi glorreiche Erscheinung“ (1910, 1914, 1918)

Der Traktat „Christi glorreiche Erscheinung“ erschien erstmals im Jahr 1895 in Battle Creek bei der Review & Herald Verlagsgesellschaft, später auch innerhalb der Hamburger Traktatgesellschaft der deutschen Adventisten. Ihr Verfasser war einmal mehr der Missionar, Prediger und Herausgeber Ludwig Richard Conradi (1856-1939). Unermüdlich hat er das Motiv des Neuen Jerusalem

Charles Crodel (1894-1973): Peterskirche in Frankfurt am Main (um 1965)

Die evangelische Peterskirche ist eine der sogenannten Dotationskirchen der Stadt Frankfurt am Main. Sie ist seit 1803 Eigentum der Stadt, die zu ewigem Unterhalt und Betrieb verpflichtet ist, unabhängig davon, ob es in Zukunft überhaupt noch Christen in Frankfurt gibt.

Gerhard Hausmann (1922-2015): Kirche des Diakonissenmutterhauses in Hannover (1960)

Die Kirche des Mutterhauses der Diakonissen in Hannover wurde im letzten Weltkrieg zerstört. 1959 bis 1960 schmückte man den Wiederaufbau mit einem expressionistischen Wandfresko, welches Gerhard Hausmann (1922-2015) aus Hamburg geschaffen hat. Zu sehen ist auf dem 11 x 8,5

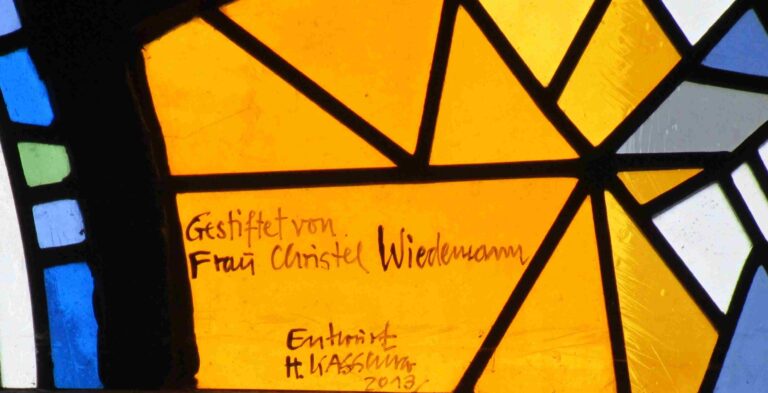

Heinz Kassung (1935-2013): Liebfrauenkirche in Koblenz (2013)

Zwei neue Kirchenfenster des Künstlers Heinz Kassung (1935-2013) wurden während eines Gedenkgottesdienstes im November 2013 in der römisch-katholischen Liebfrauenkirche in Koblenz eingeweiht. Es war eine der letzten Arbeiten des Künstlers überhaupt, der wenige Wochen nach der Einweihung verstarb. Kassung war

Tristan Ruhlmann (1923-1982): St. Martin in Schwalbach (1973)

Tristan Ruhlmann (1923-1982) war ein französischer Glasmaler und Mosaizist, der vor allem im Elsass und im Saarland arbeitete. In der römisch-katholischen Kirche St. Martin Schwalbach war er sogar zwei Mal tätig, zunächst 1954 bis 1956, und dann erneut von 1972

Moskauer Andachtsbuch (um 1910)

In der Russischen Staatsbibliothek zu Moskau befindet sich ein Konvolut, welches handschriftliche Aufzeichnungen über das Leben des Heiligen Andreas beinhaltet (Signatur F.98, Nr. 378). Die 216 Blätter mit 102 Miniaturen entstanden kurz vor dem Ende des Zarenreiches, um 1910. Es

MS 215, Bk.1: „De Civitate Dei“ des Augustinus (um 1415)

Um das Jahr 1415 wurde in einem Pariser Kloster eine französischsprachige Handschrift des Kirchenlehrers und Bischofs Aurelius Augustinus hergestellt, die dem französischen König Charles V. gewidmet wurde. Damit sollte der König erinnert werden, dass er seine Herrschaft möglichst gerecht nach

Über mich

Dr. Claus Bernet

Um etwa 1990 begann ich, mich mit dem Thema Jerusalem zu beschäftigen. Die Stadt habe ich mehrfach bereist und Bücher zu diesem Thema verfasst; erwähnen sollte man vielleicht die Reihe „Meisterwerke des Himmlischen Jerusalem“, den Band „Perlen des Neuen Jerusalem“ und meine Dissertation „Gebaute Apokalypse“. Zahlreiche Aufsätze erschienen immer wieder in Fachzeitschriften (Das Münster, Textilkunst International, Zeitschrift für Sepulkralkultur, u.v. a.). Mit meiner wissenschaftlichen Dokumentation von Jerusalems-Kunstwerken konnten bereits Ausstellungen und Museumskataloge unterstützt sowie Gemeinden bei der Anschaffung von geeigneten Kunstwerken beraten werden. Regelmäßig gebe ich auch Bildvorträge zu diesem Thema. Grundlage der Publikationen und der Bildvorträge sind meine fotografische Sammlung von inzwischen 6.000 Aufnahmen von Glasfenstern, Fresken, Mosaiken und anderen Kunstwerken.