LETZTER BEITRAG

David Hetland (1947-2006): Kapelle des Riverview Place in Fargo (1987)

Riverview Place in Fargo (Nort Dakota), zu dem auch eine Kapelle für die Seniorenwohnanlage gehört, wurde von den Presentation Sisters gegründet. Die Einrichtung wurde zur Bereitstellung von Wohnraum und Pflege entwickelt und verfügt über eine

Martin Schaffner (geb. um 1478, gest. nach 1546): Himmelspforte (um 1510) und Arkadenjerusalem aus der Johanneskirche zu Gingen an der Fils (1524)

Martin Schaffner (geb. um 1478, gest. nach 1546) war ein deutscher Maler und Bildschnitzer der Ulmer Schule. In seiner Werkstatt entstand um 1510 eine 223 x 125 Zentimeter große Tafelmalerei zum Thema Weltgericht. Nicht nur eine Vorstudie hat sich im Kupferstichkabinett Basel erhalten, sondern in Teilen auch das Original: Bis

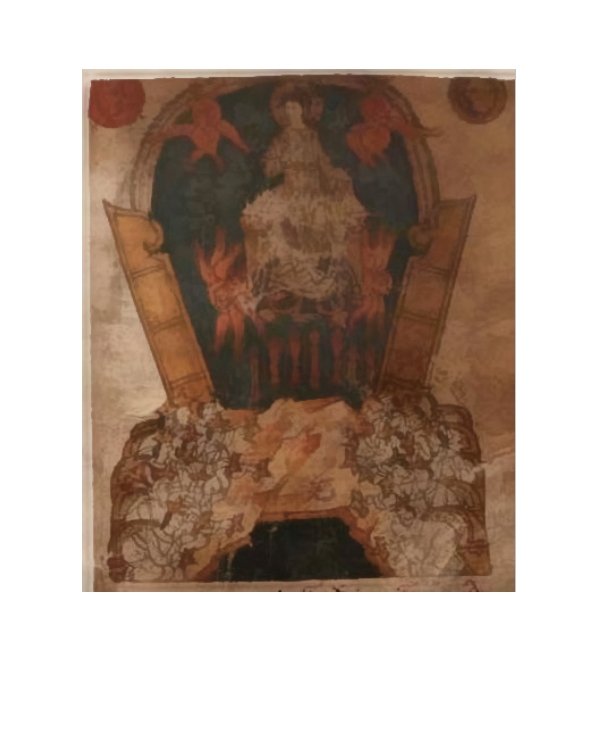

Wandmalerei aus der Dreifaltigkeitskirche in Rákoš (um 1380)

Noch vor der Wandmalerei in Cerin (um 1410) und derjenigen in der Annakirche in Strazky (um 1510) entstand auf dem Gebiet der heutigen Slowakei die Wandmalerei in Rákoš als bedeutendste Darstellung eines Weltgerichts mit einem Himmlischen Jerusalem, die sich in dem Land bis heute erhalten hat. Man findet sie in

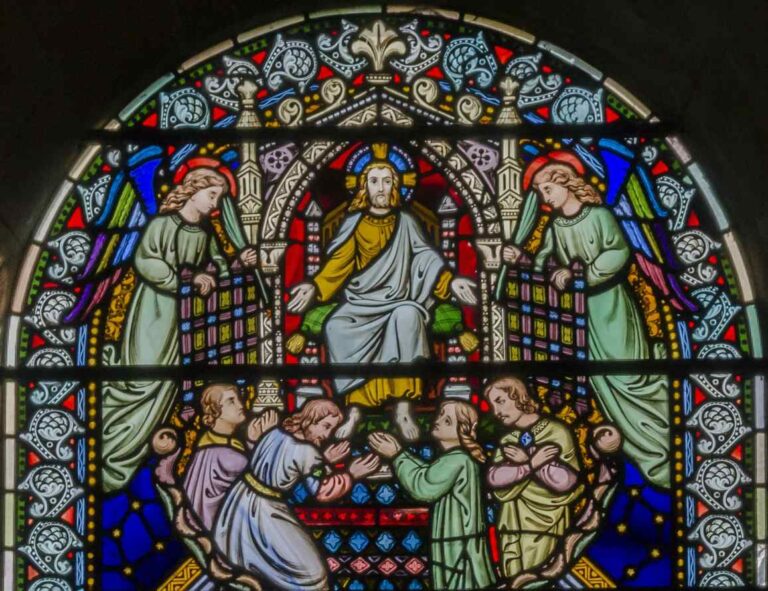

Michael O’Connor (1801-1867), Arthur O’Connor (1826-1873): Fenster aus dem Southwell Minster (1865)

Dieses Rundbogenfenster vereint auf mehreren Ebenen unterschiedliche biblische Szenen aus dem Leben Mariens im Stil der Präraffaeliten. Als erstes bzw. letztes Motiv ist ganz oben Christus auf einem Thron dargestellt. Dieser Thron ist von einem Baldachin umgeben, der sich selbst bereits als Architektur in neoromanischen Formen präsentiert. Zu seinen Seiten

Joseph Villiet (1823-1877): Porta Coeli aus Notre-Dame in Marmande (um 1860)

Die Kirche Notre-Dame ist ein Benediktinerpriorat der römisch-katholischen Kirche in der Gemeinde Marmande im Departement Lot-et-Garonne im südwestlichen Frankreich. Um das Jahr 1860 wurde der Glasmaler Joseph Villiet (1823-1877) beauftragt, in der mittelalterlichen Kirche neue Glasmalereien auszuführen. Villiet hatte seine Werkstatt im nahe gelegenen Bordeaux, von wo aus er vor

Thomas Sinclair (um 1805-1881): „Pictorial Pilgrim’s Progress“ (1862)

Der frühneuzeitliche Roman „Pilgrim’s Progress“ war in den USA bald so beliebt, dass sogar Bildtafeln zu diesem Werk erschienen. Sie konnten unterschiedlich verwendet werden, etwa zum Schmuck der Wohnung oder des Hauses, als Geschenk oder zum Ausschneiden und Bemalen für Kinder. Eine dieser Bildtafeln ist „Pictorial Pilgrim’s Progress“, die 1862

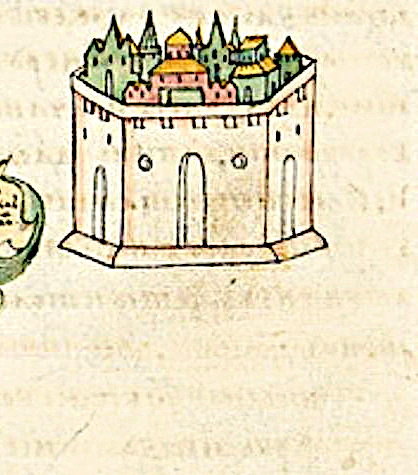

Armenbibel aus den Niederlanden (um 1405)

Bei dem Werk handelt es sich um eine lateinischsprachige Biblia Pauperum (Armenbibel). Der Begriff ist ein typischer Euphemismus: kein Mensch, der im Mittelalter arm war, konnte sich eine solche Bibel leisten, er konnte sich vielmehr überhaupt keine Bibel leisten. Das Werk ist um 1405 in den Niederlanden, möglicherweise in Den

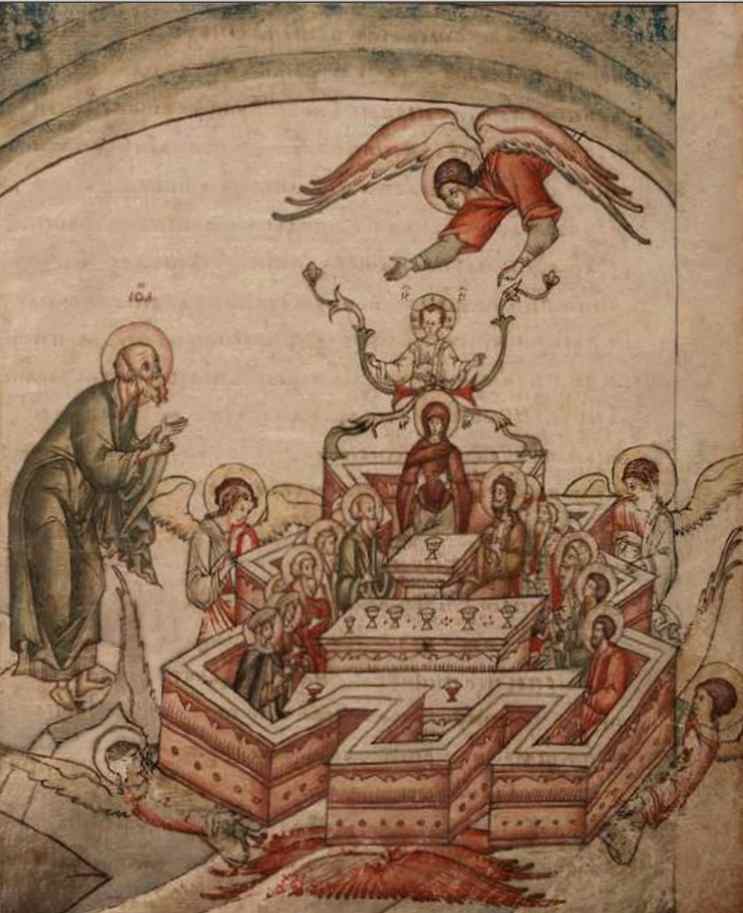

1. Interpretation der Apokalypse aus Moskau (um 1550)

Die vorliegende Farbillustration gehört zur Sammlung Egorova in der Russischen Staatsbibliothek in Moskau. Sie hat dort die Signatur 1844. Inhaltlich ist es ein antiker Apokalypsekommentar des Heiligen Andreas von Caesarea (563-637), dem Erzbischof von Caesarea in Kappadokien. Entstanden ist diese Handschrift um die Jahre 1550/60 im Moskauer russisch-orthodoxen Chudov-Kloster. Neben

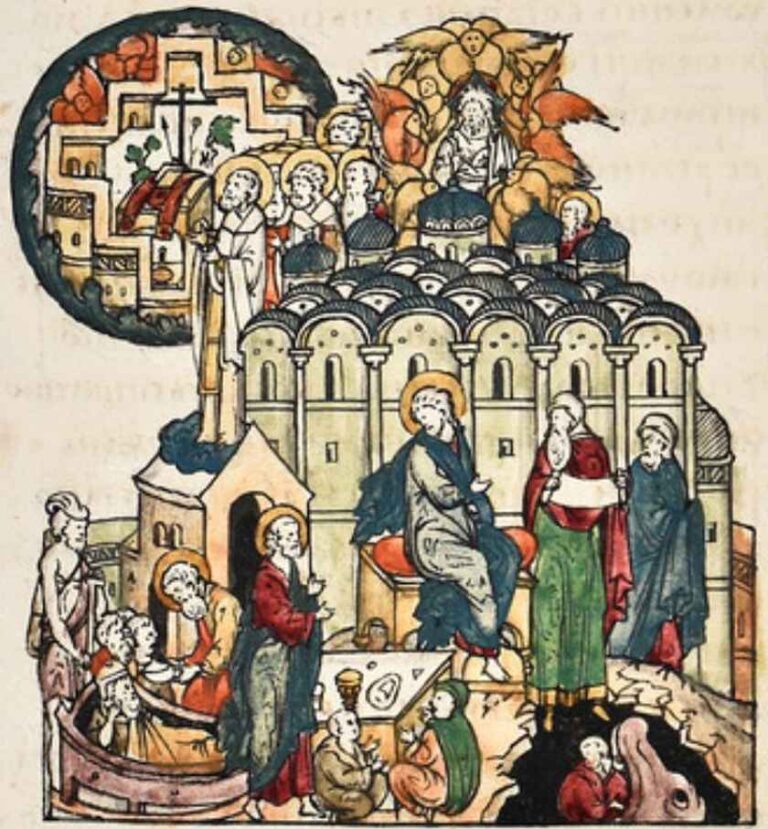

Russisches Lehrevangelium (16. Jh.)

Das handgeschriebene Lehrevangelium (auch Patriarchale Homiliar) entstand im 16. Jahrhundert. Es befindet sich in der Moskauer Russischen Staatsbibliothek und ist dort Teil der Handschriftensammlung von E. E. Egorova (Nr. 80). Nachdem auf fol. 28v eine vereinfachte Kopie der Nowgorod-Gerichtsikone wiedergegeben wurde (15. Jahrhundert, Tretjakow-Galerie, Moskau) zeigt fol. 43v eine für

2. Interpretation der Apokalypse aus Moskau (um 1550)

Diese zwei Abbildungen sind einem russischsprachigen Manuskript entnommen, welches einen spätantiken Kommentar zur Apokalypse des Heiligen Andreas von Caesarea (verst. 637 n. Chr.) beinhaltet. Dieses Manuskript ist Teil der Russischen Staatsbibliothek Moskau geworden und befindet sich dort in der Sammlung Egorova, Signatur 466, Nr. 6. Das Werk entstand in der

Birgit Hagen (1912-2004): „Det nye Jerusalem“ (um 1980)

Die 51 x 32 Zentimeter (oben) bzw. 43 x 26 Zentimeter (unten) kleinen Malereien auf textilem Untergrund sind ähnlich aufgebaut: Sie basieren auf einer Grundtönung, die durch zahlreiche weitere Farbnuancen konterkariert wird. Die so hervorgerufenen rhythmischen Farbfelder sind leicht nach links gerichtet. Die Linienführung ist kleinteilig, nicht rechtwinklig, sondern geschwungen

Russische Gerichtsapokalypse (um 1620)

Ein Band aus der Russischen Staatsbibliothek Moskau (Sammlung E. E. Egorova) vereint eine kleine Gerichtsapokalypse von knapp 170 Seiten mit der Interpretation der Apokalypse der spätantiken Autoren Andreas von Cäsarea, Papst Hippolytus und Mönch Palladius. Entstanden ist dieses Werk um 1620 vermutlich in einem Moskauer Kloster des russisch-orthodoxen Patriarchen. Alle

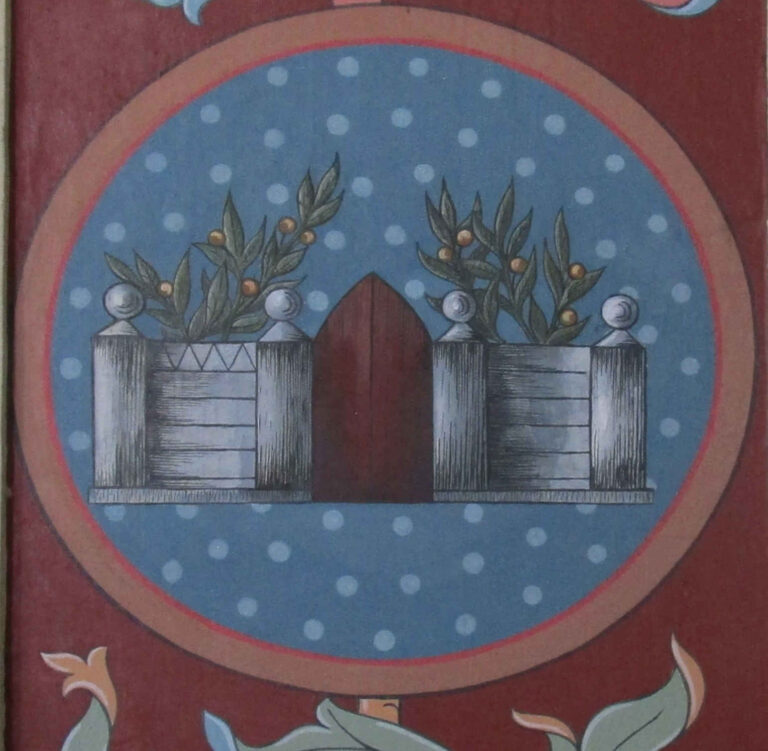

Jacquemart Pilavaine: „De Civitate Dei“ (1462)

Um die Mitte des 15. Jahrhunderts war die Civitas Dei nach der Beschreibung in „De Civitate Dei“ von Augustinus in folgender Form ein beliebtes Sujet: Die himmlische und die irdische Stadt stehen sich gegenüber, bzw. schwebt die himmlische über der irdischen Stadt. Beide Bereiche sind durch eine Mauer getrennt. Der

Fritz Baumgartner (1929-2006): Fensterbänder und Raumkonzeption in St. Josef in Puchheim (1966)

Im Jahr 1966 schuf der Maler und Grafiker Fritz Baumgartner (1929-2006) für die römisch-katholische Kirche St. Josef in Puchheim bei München ein modernes, abstraktes Himmlisches Jerusalem als eine Art religiösen Erlebnisraum. So führt der offizielle Kirchenführer der Gemeinde weiter aus: „Der Bau der Kirche St. Josef ist grundlegend von der

Wandmalerei aus St. Mariä Himmelfahrt in Kleinbartloff (1903)

St. Mariä Himmelfahrt ist eine römisch-katholische Kirche in Kleinbartloff im thüringischen Landkreis Eichsfeld. Dieser ist als das Eichsfelder Land bekannt, mit seiner eigenen katholischen Tradition und Darstellungen des Neuen Jerusalem. Die Kirche besitzt bereits ein besonderes Kunstwerk des Himmlischen Jerusalem auf dem Tabernakel, da dieser heute als der älteste Tabernakel

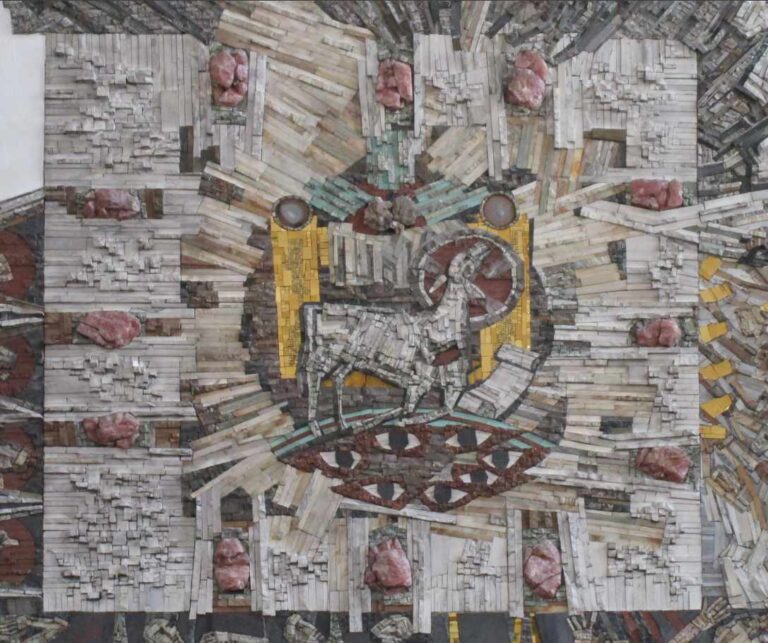

Otto Habel (1922-1996): Wandmosaik aus der Dreifaltigkeitskirche in Ravensburg (1965)

Otto Habel (1922-1996) war bekannt geworden für sein Mosaik mit dem Himmlischen Jerusalem in der Stuttgarter Domkirche St. Eberhard von 1961. Daraufhin wurde er beauftragt, für die gerade in Planung befindliche Dreifaltigkeitskirche in Ravensburg (Schwaben) ein Mosaik mit dem gleichen Motiv zu schaffen. Auch diese Kirche gehört zur römisch-katholischen Konfession.

Russische Weltgerichtsikone aus Wologda (um 1700) und Kopien (19. Jh.)

Diese Ikone wurde von Meistern aus Wologda angefertigt, als Temperamalerei für eine russische Kirche oder ein russisches Kloster. Die Ikone wurde in der Kirche der Siedlung Ostjako-Wogulsk aufbewahrt, bis sie im 20. Jahrhundert in den Besitz von Viktor Samsonow gelangte,

Egbert Lammers (1908-1996): St. Pankratius in Osterfeld (1971)

In eine Schaffensphase der 1960er Jahre gehört, was das Himmlische Jerusalem angeht, noch eine weitere Arbeit von Egbert Lammers (1908-1996), die zeitlich verzögert erst 1971 eingebaut wurde. Es handelt sich um ein 880 x 320 Zentimeter großes, linksseitiges Chorfenster für

Egbert Lammers (1908-1996): Altarfenster in St. Cyriakus in Bottrop (1967)

Egbert Lammers (1908-1996), ein gebürtiger Berliner, war in den 1960er Jahren ein gefragter Glasmaler; als seine bekanntesten Werke gelten heute seine Glasfenster im Düsseldorfer Landtag, die Fenster in St. Joseph in Berlin-Siemensstadt, die sogenannte Sinai-Rosette in der Jüdischen Synagoge von

Paul Reding (geb. 1939): Glasgestaltung der Kirche St. Marien in Waltrop (2011)

Paul Reding (geb. 1939) ist als Maler, Zeichner, Bildhauer und Schriftsteller künstlerisch im nördlichen Ruhrgebiet hervorgetreten. Gebürtig aus Castrop-Rauxel besuchte er zunächst von 1957 bis 1960 die Staatliche Fachschule für Glasveredelung in Rheinbach bei Bonn und beabsichtigte zunächst eine Karriere

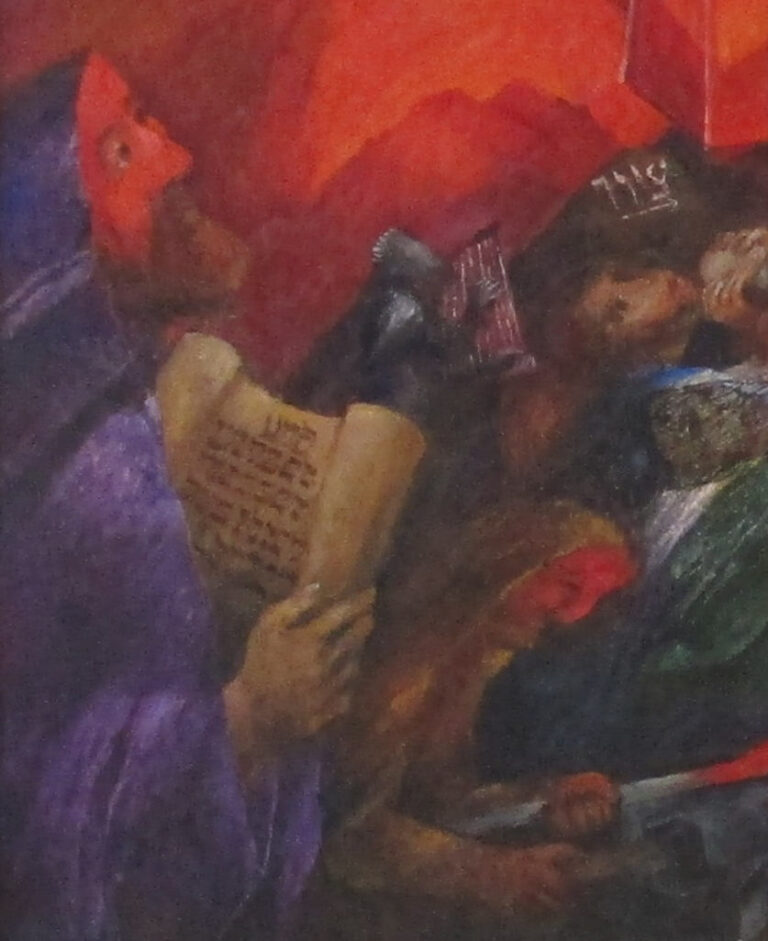

Sieger Köder (1925-2015): Altarmalerei in St. Josef, Bad Urach (2005)

Die grundsätzliche „Rosenberger Darstellungsweise“ – rote Stadt, Braut/Bräutigam, blockartige Tore – wurde von Sieger Köder (1925-2015), dem schwäbischen Priestermaler, noch mehrfach zur Darstellung gebracht, letztlich auch in seiner Köder-Bibel, die natürlich viel mehr Menschen erreichte als die Gemälde, die sich

Sieger Köder (1925-2015): Malerei „Das irdische und das himmlische Jerusalem“ im Kloster Neresheim (2000)

Inspiriert vom Rosenberger Altar entstand im Jahr 2000 das Ölgemälde „Das irdische und das himmlische Jerusalem“, 120 x 80 Zentimeter groß (parallel dazu schuf der Maler und Priester Sieger Köder [1925-2015] eine ähnliche Fassung, allerdings noch ohne Himmlisches Jerusalem; abgebildet

Über mich

Dr. Claus Bernet

Um etwa 1990 begann ich, mich mit dem Thema Jerusalem zu beschäftigen. Die Stadt habe ich mehrfach bereist und Bücher zu diesem Thema verfasst; erwähnen sollte man vielleicht die Reihe „Meisterwerke des Himmlischen Jerusalem“, den Band „Perlen des Neuen Jerusalem“ und meine Dissertation „Gebaute Apokalypse“. Zahlreiche Aufsätze erschienen immer wieder in Fachzeitschriften (Das Münster, Textilkunst International, Zeitschrift für Sepulkralkultur, u.v. a.). Mit meiner wissenschaftlichen Dokumentation von Jerusalems-Kunstwerken konnten bereits Ausstellungen und Museumskataloge unterstützt sowie Gemeinden bei der Anschaffung von geeigneten Kunstwerken beraten werden. Regelmäßig gebe ich auch Bildvorträge zu diesem Thema. Grundlage der Publikationen und der Bildvorträge sind meine fotografische Sammlung von inzwischen 6.000 Aufnahmen von Glasfenstern, Fresken, Mosaiken und anderen Kunstwerken.