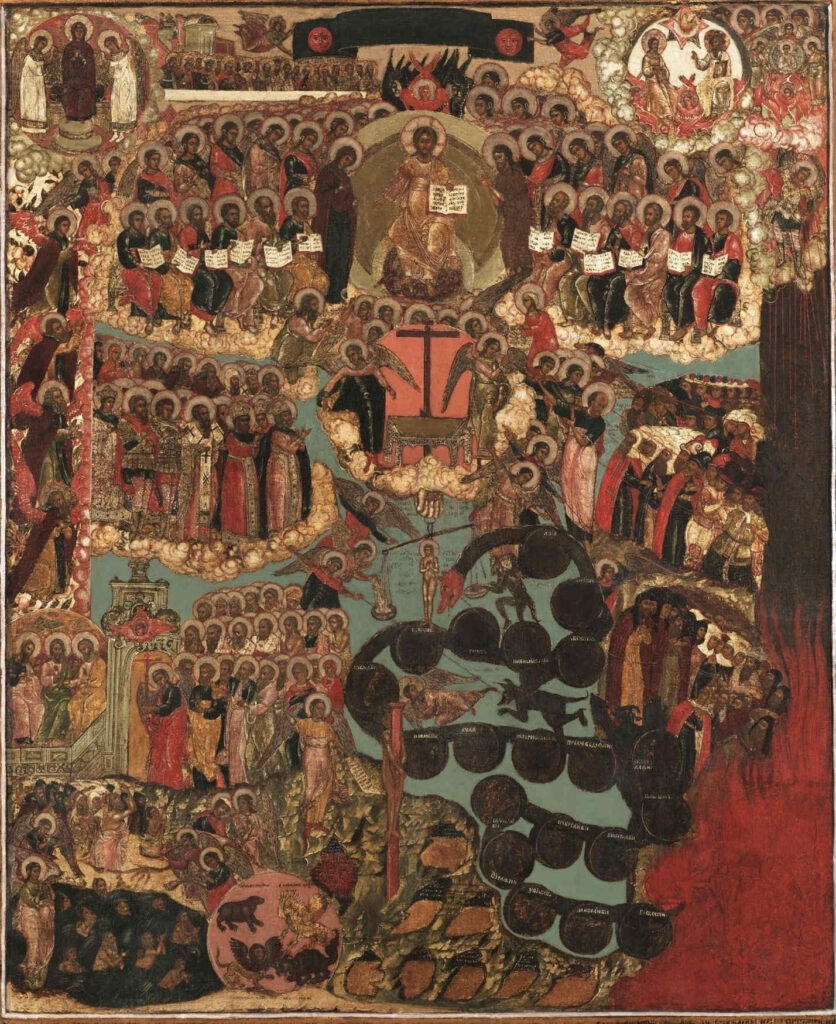

Wolga-Ikonen aus dem 17. und 18. Jahrhundert weisen im Allgemeinen eher unauffällige Jerusalemsdarstellungen auf. Diese insgesamt 156 x 122 Zentimeter große Ikone aus der Mitte des 17. Jahrhunderts präsentiert links oben ein sehr bescheidenes, aber auch ungewöhnliches Himmlisches Jerusalem (Ausschnitt 50 x 30 Zentimeter). Man findet hier einmal nicht die sonst häufigen Arkaden, sondern eine Agglomeration ineinander verschachtelter und verschobener Fragmente von Bauten, zwischen denen zusätzlich schräge Mauerteile gesetzt sind. Es ergibt sich keinesfalls eine erkennbare Stadt, sondern ein verwirrendes Konglomerat, allein durch die grüne und rote Farbe strukturiert. Verdeckt wird ein Teil der Architektur durch die von Wolken umgebene Marienerscheinung links, die von zwei Engeln begleitet ist. Diese Marienfigur ist das eigentliche Hauptthema dieses Bildteils. Dass Jerusalem mit nur wenigen Bauten hinter Maria angedeutet ist, findet sich vor allem bei ukrainischen Weltgerichten des 16. und 17. Jahrhunderts öfters. So gut wie immer befinden sich die Bauten hinter den Heiligen, hier aber einmal neben den Heiligen. Vor dem (nicht im) Himmlischen Jerusalem haben sich zahlreiche weitere Heilige vor einem weißen Band versammelt. Dies ist ein langer Tisch, an dem das ewige Abendmahl gefeiert wird.

Das Kunstwerk war einst für eine russisch-orthodoxe Kirche oder Kloster angefertigt worden. Über den Künstler oder den näheren Entstehungshintergrund wissen wir so gut wie nichts. Es wäre heute längst technisch möglich, anhand von chemischen Laboranalysen der Temperafarben die Herkunft und Malerschulen zu bestimmen, doch ein solches Projekt ist bislang an einer Finanzierung gescheitert. Im Jahr 2006 gelangte die Ikone aus der Schweiz in das Museum für russische Ikonen im amerikanischen Clinton (Inventarnummer R2006.13) und ist seitdem Teil der dortigen Dauerausstellung.

Vladimir Codikovič: Semantika ikonografii Strašnogo Suda v russkom iskusstve 15.-16. vekov, Ul’janovsk 1995.

Claus Bernet: Ikonen des Weltgerichts, Norderstedt 2015 (Meisterwerke des Himmlischen Jerusalem, 37).