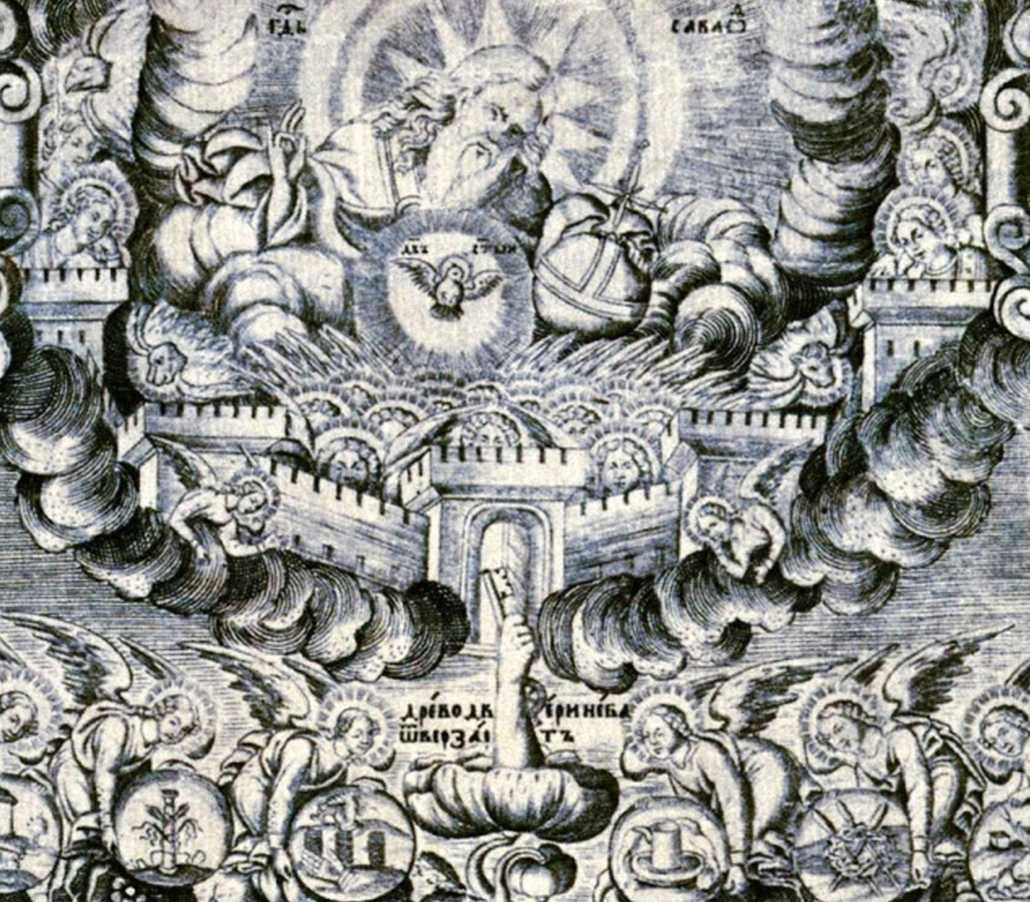

Die 1680er Jahre waren für die russische Ikonenkunst äußerst produktiv, die Kunstschulen und Malerwerkstätten blühten: es entstand die „Muttergottes aller Betrübten Freude“, die Freskenmalereien in der Johanneskirche in Rostow am Don und das Weltgericht von Drohobytsch. 1682 wurde „Früchte der Leiden Christi“ oder auch „Christusbaum“ erstmals als Kupferstich herausgebracht und dadurch in ganz Russland bekannt. Die Gravur entstand im Solowezki-Kloster am Weißen Meer, hergestellt von dem Grafiker Vasily Andreev für den Zaren persönlich. Die Konzeption ist etwas ungewöhnlich und für heute Betrachter eigentlich kaum mehr nachvollziehbar: Aus einem Kreuz mit dem ermordeten Christus erwächst oben eine menschliche Hand. Diese Hand schließt eine Pforte auf, die sich über dem Kreuz befindet. Die Hand gehört zu einer am Kreuz hängenden Christusfigur: Durch seinen Tod hat er das Tor zum ewigen Leben für alle Gläubigen aufgeschlossen; die Geschichte des Alten Testaments hat in ihm seine Vollendung gefunden, der himmlische Hoffnungsort ist wieder realer Bezugspunkt irdischen Bemühens. Neben der Pforte finden sich Stadtmauern mit vor- und zurückspringenden Partien, bald auch Häuser, Engel und auch Gerettete: Das gesamte Himmlische Jerusalem breitet sich aus. Die Konzeption entstand in Mitteleuropa im späten Mittelalter, ein Vorläufer waren die gerundeten Mauerabschlüsse, die Jacquemart Pilavaine und der Maitre François in mehreren Miniaturen popularisierten. Beziehungen bestehen auch zu den „Lebenden Kreuzen“, die ebenfalls in das Spätmittelalter zurückreichen. In diesem Kupferstich gelangte diese Vorläufer wohl erstmals nach Russland und wurde in den nächsten Jahren zu einem eigenen Ikonentypus, den man auf Gemälden ebenso findet wie auf Wandmalereien. Bis zu Beginn des 19. Jahrhunderts entstanden zahlreiche Werke der „Früchte der Leiden Christi“, dann bricht diese Tradition so plötzlich ab, wie sie gekommen war.

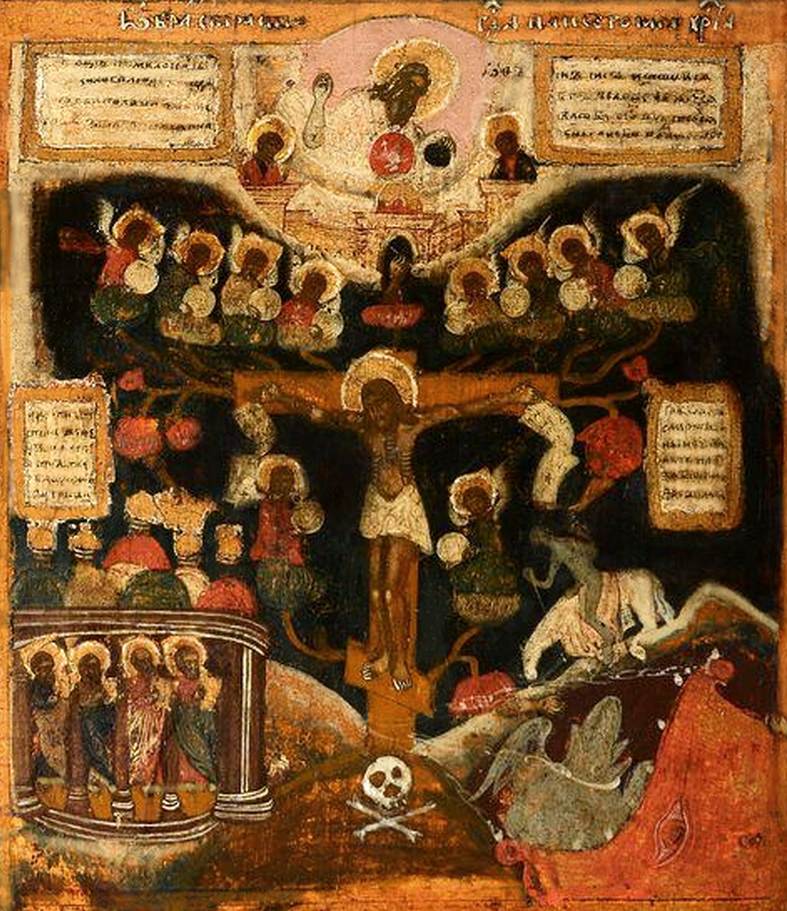

Schon um 1680 wurde eine Ikone zum Thema „Früchte des Leidens Christi“ angefertigt, die nach dem wenige Jahre zuvor in Moskau erschienenen Kupferstich gearbeitet ist. Heute ist sie Teil der Ikonensammlung der Galerie des Palastes Leoni Montanari in Vicenza (Inventarnummer E.I-A 0232 A-D/IS). Die Temperamalerei aus Zentralrussland hat eine Größe von lediglich 40 x 34 Zentimeter. Dennoch gut zu erkennen ist die weiße Hand Christi, welche die zentrale Himmelspforte darüber aufschließt. Weitere Mauerteile und Türme, die mit Heiligen besetzt sind, schieben sich halbkreisförmig um die zentrale Gottvaterfigur.

Carlo Priovano (Hrsg.): L’immagine dello spirito, Milano 1996.

Carlo Pirovano (Hrsg.): Icone russe. Gallerie Palazzo Leoni Montanari, Milano 1999.

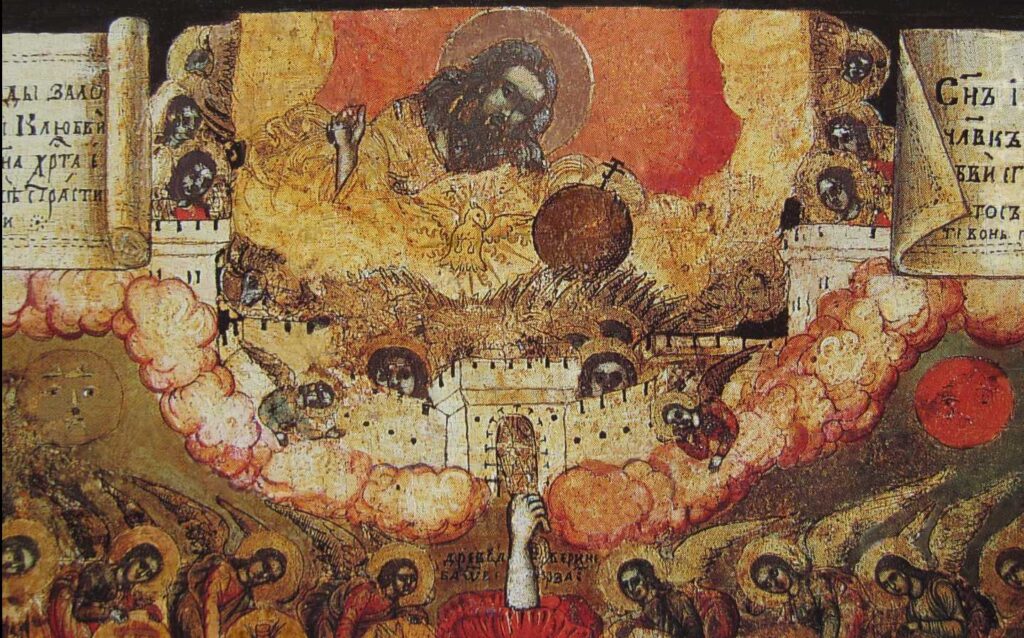

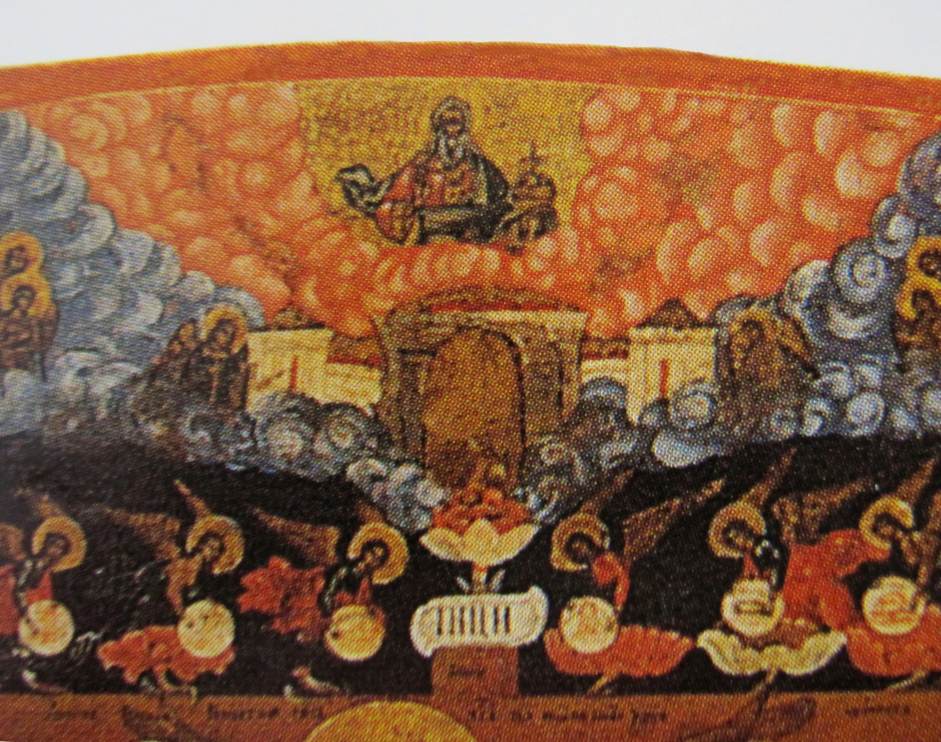

Unmittelbar darauf, Ende 1689, wurde das Motiv für die Verklärungskathedrale des Solowezki-Klosters auch als Gemälde ausgeführt, kam aber bald in die Georgskirche des Dorfes Kirillovo (Oblast Vologda). Die Ikone ist insgesamt 132 x 103 Zentimeter groß und zeigt im oberen Drittel das Himmlische Jerusalem. Es befindet sich seit 1965 im Museum der Bildenden Künste von Archangelsk. Vor dem roten Haupttor des Himmlischen Jerusalem erscheint aus einer Blüte heraus eine Hand mit einem Schlüssel – weiterhin wird sich detailgetreu an das Original gehalten, wofür Ikonenmalereien bekannt sind.

O. Вешнякова, Т. М. Кольцова: Подписные и датированные иконы в собрании Архангельского областного музея изобразительных искусств: Каталог, Архангельск 1993.

Giovanna Parravicini (Hrsg.): Le capitali del nord: Novgorod e Pskov, Milano 2000 (Storia dell’icona in Russia, 3).

Alfredo Tradigo: Ikonen. Meisterwerke der Ostkirche, Berlin 2005.

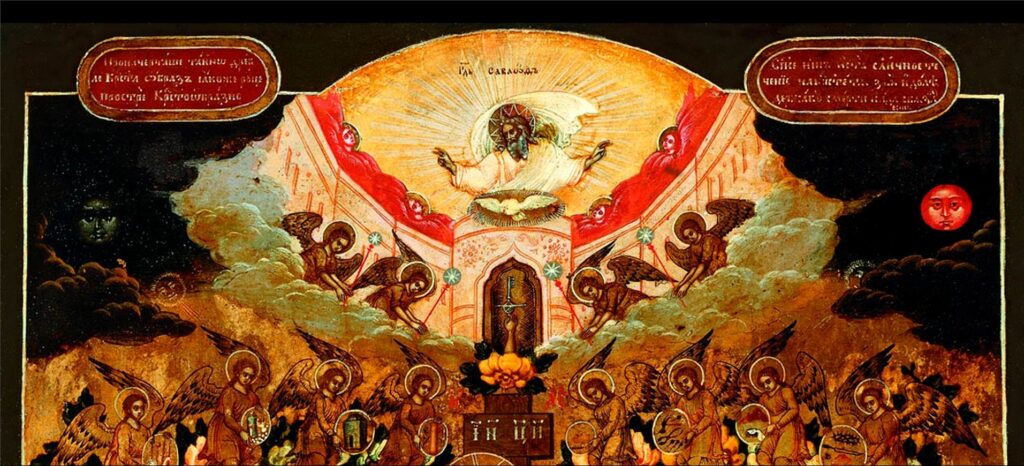

Richtig populär wurde das Motiv im 18. Jahrhundert, zahlreiche kleinere Kirchen und Klöster leisteten sich nun eine Ikone des Typs „Früchte der Leiden Christi“. Dieses schlecht erhaltene Beispiel entstand im frühen 18. Jahrhundert. Die Ikone wurde in Russland angefertigt, gelangte aber nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion in den Westen, wurde versteigert und steht heute in einer Privatsammlung der wissenschaftlichen Erforschung bedauerlicherweise nicht zur Verfügung, dementsprechend wenig lässt sich über das Kunstwerk mitteilen.

Eine ähnliche Fassung, entstanden in Russland um 1725, befindet sich heute in Italien. Unter der Signatur 9342 wird das Kunstwerk als Teil der Galleria dell’Accademia im florentinischen Palazzo Pitti ausgestellt, wo 2022 angeblich die größte Ikonensammlung außerhalb Russlands eröffnet wurde (dort Abteilung russische Ikonen, Saal 2). Die Temperamalerei hat lediglich eine Größe von 36 x 30 Zentimeter. Das obere Drittel lebt vom starken Farbkontrast, der an die damals auch in Russland beliebte Lackmalerei angelehnt ist. Die rotfarbene Mauer mit einem Tor und zwei seitlichen Türmen trennt den unteren komplett vom oberen Bereich ab. Es vermitteln Engel, die sich vor und hinter der Stadt befinden, alle mit größter Präzision und Eleganz gemalt von einem Meister, der dieses Sujet sicherlich nicht zum ersten Mal ausführte.

Anders steht es mit dieser Ikone der „Früchte des Leidens Christi“, entstanden im zweiten Viertel des 18. Jahrhunderts. Die insgesamt 42 x 33 Zentimeter große Arbeit soll in Rumänien hergestellt worden sein, wie auch die Beschriftungen auf der Ikone in rumänischer Sprache sind. Sie war Teil der Kunstsammlung von Georges Abou Adal (gest. 2001). Das Himmlische Jerusalem schiebt sich hier halbkreisförmig zwischen ein oberes und ein unteres weißes Wolkenband. Die ebenfalls weißen Mauern sind durch Profilierungen und Zinnen, sowie Vorsprünge und Türme abwechslungsreich strukturiert. Zahllose rotfarbene Gerettete und an den Seiten einige Heilige befinden sich in dieser Zone. Die Ikone ist in Teilen sehr stark beschädigt, beispielsweise kann man die Symbole in den Medaillons nicht immer erkennen. Mit hoher Wahrscheinlichkeit führte ursprünglich ein Arm Christi an das Haupttor, um es mit einem Schlüssel zu öffnen.

State Museum Association ‚Art Culture of the Russian North‘ (Hrsg.): Icons of Northern Russia, 2, Moscow 2007. Virgil Cândea (Hrsg.): Icônes grecques, melkites, russes, Genève 1993.

Theano-Nano Chatzidakis: Icônes. Triptyque du peintre Stylianos le Crétois, de la collection Abou Adal, in: Oeil. Revue d’art mensuelle, 483, 42, 1996, S. 42-47.

Lumièrs de l’Orient chrétien. Icones de la collection Abou Adal, Beyrouth 1997.

![]()

Zwischen 1750 und 1800 ist diese Fassung im spätbarocken Stil in Russland entstanden. Zu den Goldapplikationen wurden Pastellfarben gewählt, die mit dem weichen Stil der Malerei harmonieren. Der unbekannte Meister hat viel Wert auf Details wie Pflanzen oder Butzenscheiben gelegt. Zeittypisch ist, dass die zuvor runden Wolken nun aufgelockert sind. Die Tore und Mauern kann man kaum mehr sehen, da sich davor zahlreiche Engel versammelt haben. In Medaillons, die hier an die Edelsteine Jerusalems erinnern könnten, werden die Marterwerkzeuge präsentiert.

![]()

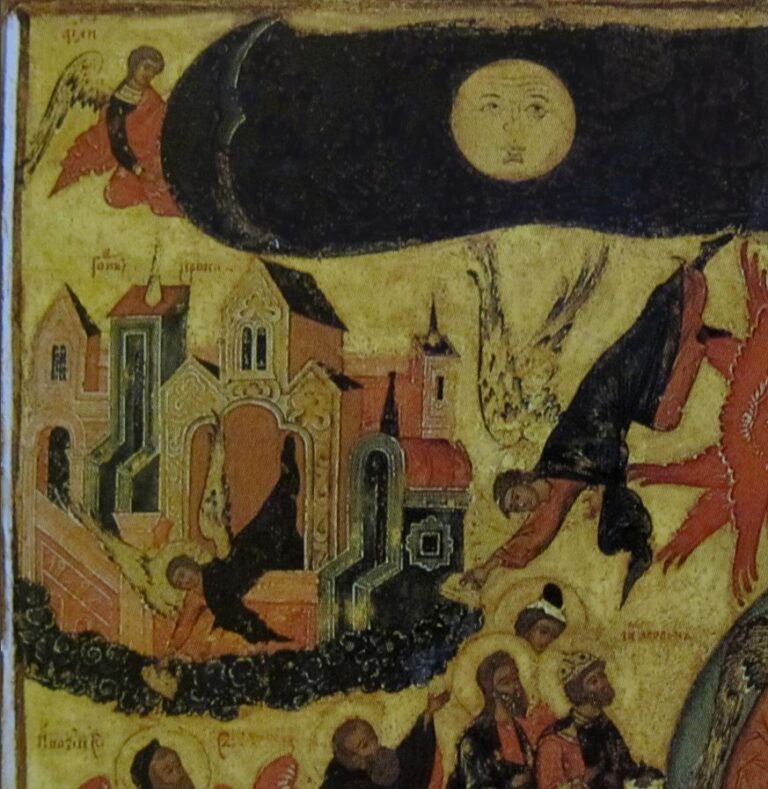

Aus der gleichen Zeit, der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, ist diese Fassung aus Nordrussland. Auf ihr haben sich die Engel der Stadt direkt hinter dem Haupttor versammelt, so dass ihre spitzen Flügel wie rote Flammen eines Feuers zu lodern scheinen. Deutlicher als bei den meisten Beispielen von „Früchte der Leiden Christi“ ist hier Jerusalem mit größeren Wohnbauten ausgestattet. Die wenigsten Russen konnten sich damals ein steinernes, mehrstöckiges Haus leisten. Eine weitere Besonderheit ist das Holz des Kreuzes, welches sich zu Wurzelwerk wandelt. Dabei greift der Maler gekonnt die Bewegung der Flammen auf und bringt weitere Dynamik in diesen Ikonentyp.

Diese russische Ikone ist um 1780 entstanden, sie ist deutlich von der bereits angesprochenen Lackmalerei beeinflusst. Vor dem Haupttor des Himmlischen Jerusalem erscheint aus einer Blüte heraus eine Hand mit einem Schlüssel. Hinter dem Tor ist die Stadt größtenteils leer, außer Gottvater neben vier Engelsfiguren, die als Seraphim auf der Kante der barock ornamentierten Stadtmauer aufliegen.

Ivan Bentchev: Engelikonen. Machtvolle Bilder himmlischer Boten, Basel 1999.

Eva Haustein-Bartsch (Hrsg.): Pforte des Himmels, Bielefeld 2009.

Ebenfalls um 1780 entstand in Nordrussland eine Ikone, die Jahrhunderte in der Kirche St. Trinitatis im Dorf Tolgobol (Oblast Jaroslawl) aufgestellt war, bis sie schließlich in das Kunstmuseum Jaroslawl gelangte (Inventarnummer I-1622). Mit 100 x 250 Zentimeter ist es für dieses Thema eine überaus große Ikone in Temperafarbe. Sie ist in Form eines Halbkreises gehalten, der wie ein Triptychon in drei Teile segmentiert ist. Vermutlich befand sie sich einst als Supraporte über einer Tür. Nur der mittlere Teil zeigt das Motiv „Früchte des Leidens Christi“. Im oberen Bereich ist das Neue Jerusalem durch drei Tore markiert, zwischen denen jetzt horizontales Mauerwerk gesetzt ist. Alles ist von spätbarockem Wolkenwerk umgeben, das im unteren (irdischen) Bereich blau, im oberen (göttlichen) Bereich rot ist.

Giuseppina Cardillo Azzaro, Pierluca Azzaro: Sophia la sapienza di dio, Milano 1999.

Diese Ikone mit dem übersetzten Titel „Früchte der Leiden Christi“ kann auf die Zeit um 1820 datiert werden. Mit 161 x 108 Zentimeter handelt es sich um eine für diesen Ikonentyp erneut relativ großformatige Arbeit. Es scheint, dass das Bildmotiv über Jahrhunderte an Größe zunimmt. Hier wiedergegeben ist der obere Abschluss der Ikone mit der Darstellung eines roten Neuen Jerusalem, welches sich auf einem weißen Wolkenband von links nach rechts zieht. Die Ikone befand sich einst in der Himmelfahrtskirche zu Markovo in der Oblast Jaroslawl. 1979 wurde diese Kirche zerstört, das Kunstwerk fand eine neue Heimat im Staatlichen Museum des Rostover Kremls. Dort wurde es 1990 unter Valentin Serow und I. Yarygin umfassend restauriert.

![]()

Diese späte Fassung von „Früchte der Leiden Christi“ hat eine Gesamtgröße von 105 x 75 Zentimeter. Sie entstand im Jahre 1820 und befindet sich im Cuvash-Staatsmuseum der russischen autonomen Republik Tschuwaschien in der Hauptstadt Tscheboksary. Die Darstellung Jerusalems mit vor- und zurückspringenden Mauerpartien, zeigt, wie wenig man sich von den Urfassungen aus dem späten 17. Jahrhundert entfernt hat, bzw. jetzt wieder annäherte. Einzigartig sind die farbigen Mohnblüten vor der Mauer, auf denen Engel schweben.