LETZTER BEITRAG

David Hetland (1947-2006): Kapelle des Riverview Place in Fargo (1987)

Riverview Place in Fargo (Nort Dakota), zu dem auch eine Kapelle für die Seniorenwohnanlage gehört, wurde von den Presentation Sisters gegründet. Die Einrichtung wurde zur Bereitstellung von Wohnraum und Pflege entwickelt und verfügt über eine

Johanna Regula Johanni (geb. 1946): Triptychon (1983-1987)

In den Jahren von 1983 bis 1987 entstand in der Schweiz ein dreiteiliger Flügelaltar. Es war nicht, wie viele Jahrhunderte früher, eine Auftragsarbeit einer Kirche, sondern die Eigeninitiative einer Künstlerin: Johanna Regula Johanni (geb. 1946) kam in dieser Zeit mit Fabrikarbeitern und deren verschiedenen Lebenskonzepten in Berührung. Als das Kunstwerk

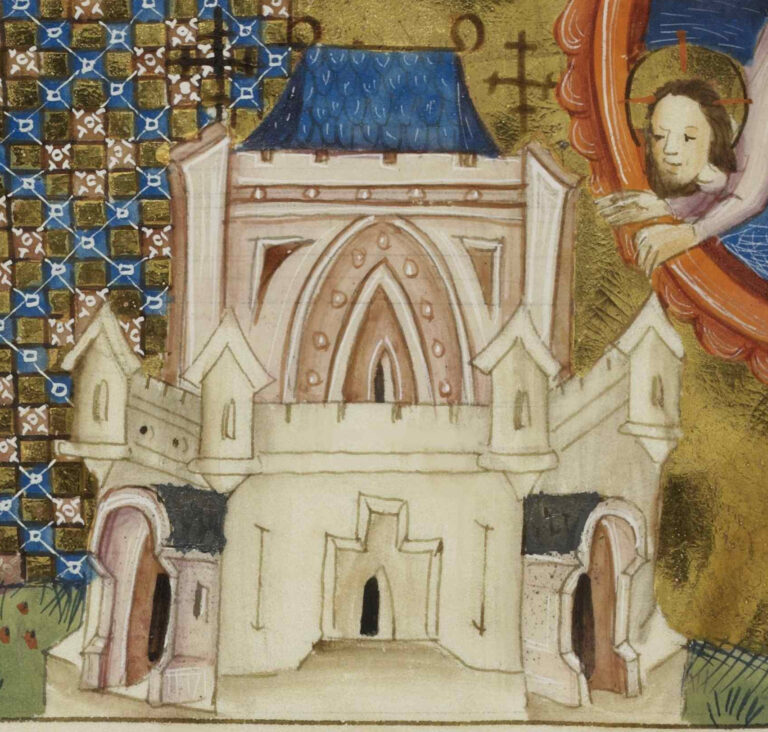

MS Add. 38121: Apokalypsehandschrift (um 1400)

Diese Apokalypsehandschrift MS Add. 38212 aus der British Library in London befand sich einst im Pariser Jesuitenkollegium und gelangte, zusammen mit MS Add. 17399 (1475-1500) über das Caldecott-Daniel-Huth-Vermächtnis in die Britische Nationalbibliothek. Sie ist in Latein geschrieben und mit übereinander gesetzten Miniaturen opulent bebildert. Sie haben mit der Ausgabe MS

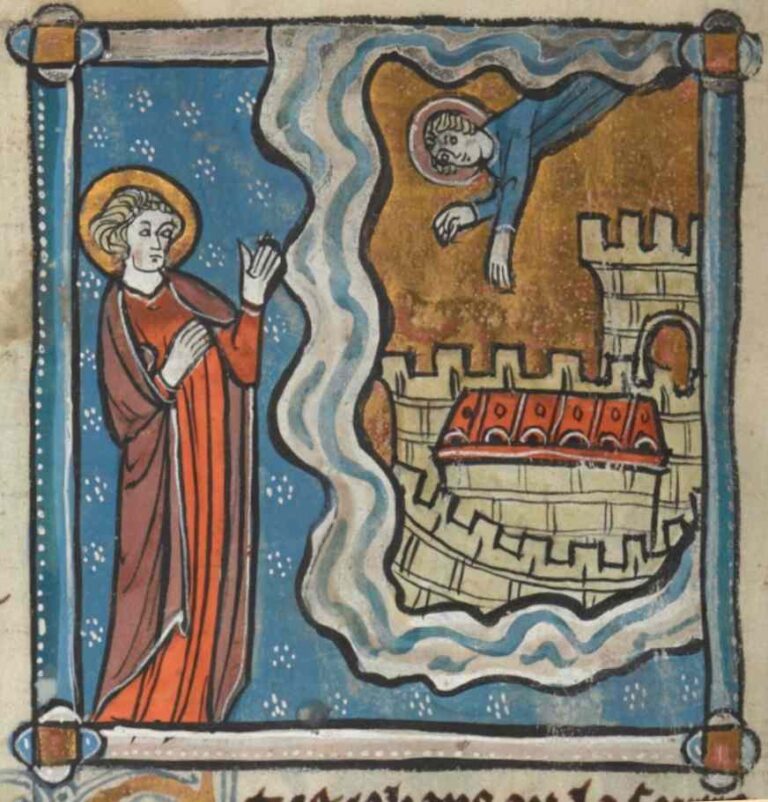

MS Harley 4972: Apokalypsehandschrift (um 1320)

In der Handschrift MS Harley 4972 der British Library (London) ist das Himmlische Jerusalem als kleine Bebilderung zum Text an verschiedenen Stellen zu finden, stets übrigens vor einem Initial. Hier ist zu Beginn auf fol. 37 auch einmal die Erschaffung des Himmlischen Jerusalem durch Gott am Anfang der Welt zu

Royal MS 2 D XIII: Apokalypsehandschrift (1300-1325)

Die Handschrift Royal MS 2 D XIII lehnt sich deutlich an das 13. Jahrhundert an, ist aber im ersten Viertel des 14. Jahrhunderts entstanden. Möglicherweise handelt es sich um die Kopie eines älteren, heute verloren gegangen Werkes, bei dem man den inzwischen als überholt empfundenen goldenen Hintergrund weggelassen hat. Der

MS Harley 4399: Guillaume de Digullevilles „Pélerinage de la vie humaine“ (um 1400)

Diese vier Miniaturen des Himmlischen Jerusalem entstammen zwei Abbildungen von fol. 1 und zwei weiteren Abbildungen von fol. 2 der französischen Handschrift MS Harley 4399 aus der British Library in London. Es handelt sich um eine Ausgabe der Pélerinage, die um 1400 entstanden sein muss. An den schnell hingeschmierten Zeichnungen,

Giovanni di Paolo (1403-1483): Illustration der Divina Commedia (um 1444)

Dante Alighieri setzte neue Standards, nicht allein für die italienische Sprache und Literatur, sondern auch für die Buchillustration. Giovanni di Paolo (1403-1483), der Hauptvertreter der Malerschule von Siena, schuf ein Werk, das stark von der Himmelsvorstellung Dantes geprägt war. Paolo ließ sich vom 30. Gesang seiner „Divina Commedia“ inspirieren und

MS Add. 17399: Apokalypsen-Handschrift (1475-1500)

Die Handschrift MS Add. 17399 aus der British Library befand sich einst im Pariser Jesuitenkollegium und gelangte über das Caldecott-Daniel-Huth-Vermächtnis erst in das Britische Museum, dann in die Britische Nationalbibliothek. Der Inhalt ist ein Prolog von Gilbert de la Porrée, anschließend folgt der Text der Apokalypse in Altfranzösisch. Dazu wurden

Die Greenfield-Apokalypse (um 1320)

Die Schrift Royal MS 15.D.II der British Library in London entstammt einem Frauenkloster in Greenfield bei Lancashire und wird aus diesem Grund als Greenfield-Apokalypse bezeichnet. Auch unter dem Namen „The Welles Apocalypse“, nach dem ehemaligen Besitzer John Welles, kennt man sie. Auftraggeber und daran beteiligte Miniaturisten sind namentlich dagegen nicht bekannt.

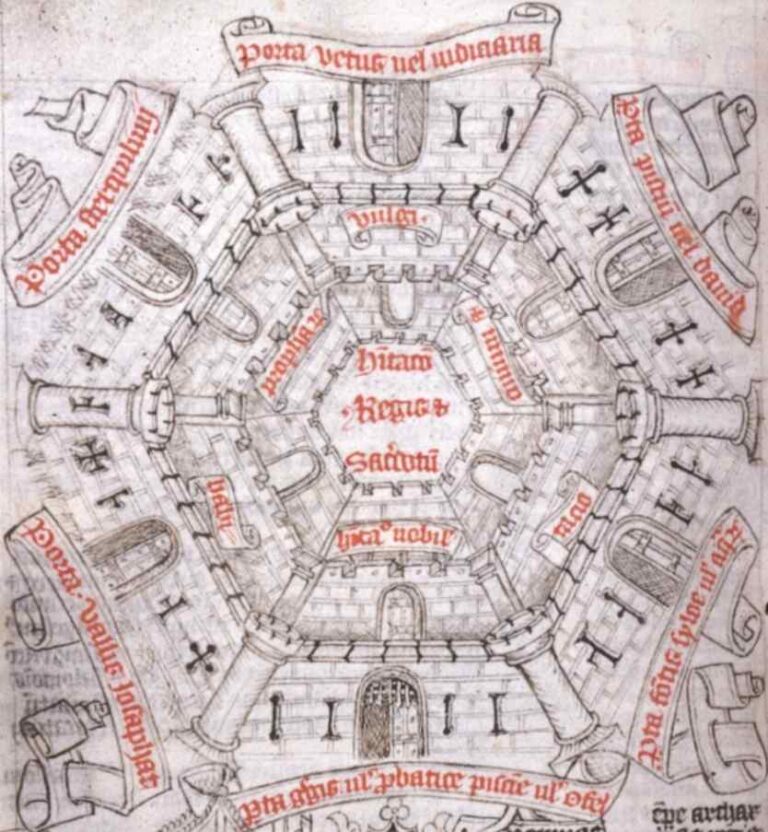

Peter von Poitiers (gest. 1205): „Compendium historiae“ (1450-1500)

In der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts wurde eine reichlich bebilderte Ausgabe des „Compendium historiae in genealogica Christi“ angefertigt. Verfasst hatte sie Peter von Poitiers (gest. 1205), der französische Gelehrte Petrus Pictaviensis aus Paris, gut dreihundert Jahre zuvor. Es handelt sich bei dem Werk auch um den Versuch, das Wissen

Ernst Fuchs (1930-2015): Fuchs-Kapelle der Kirche St. Egid in Klagenfurt (2007)

Ernst Fuchs (1930-2015) ist für seine überbordenden Fantasiewelten bekannt. Weniger bekannt ist, dass Fuchs auch ein religiöser Künstler war, der sich mit christlichen Themen auseinandersetzte und sich auch mit Sakralkunst beschäftigte. Bei Fuchs ist das Himmlische Jerusalem von einer magischen Fabel- und Feenwelt umgeben, die zunächst mehr an „Herr der

Pedro Vall: Tafelmalerei aus Sant Miquel in Cardona (um 1420)

Diese Tafel ist Teil eines Altarbildes aus der Kirche San Miquel de Cardona in der Provinz Barcelona (Katalonien). Es handelt sich um eine Ölmalerei des lokalen Malers Pedro Vall und ist in der gotischen Kapelle des Heiligen Leibes Christi aufgestellt. Es wurde im frühen fünfzehnten Jahrhundert gemalt und besteht aus

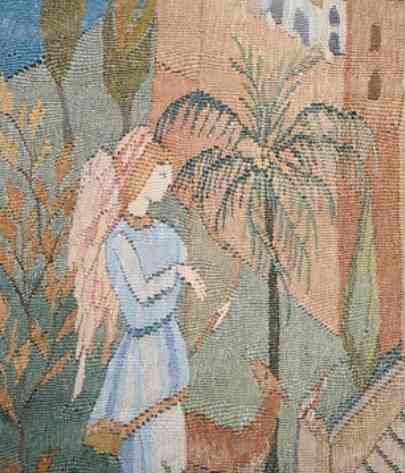

Annemarie Schütt-Hennings (1905-1980): Paradies-Wandteppich (um 1930)

Um 1930 fertigte Annemarie Schütt-Hennings einen mit Wollstoff hinterlegten Wandteppich an, auf dem ein Himmlisches Jerusalem in eine Paradieslandschaft gesetzt ist. Rechts unten ist der Name der Künstlerin eingewebt. 2022 stand das 120 x 190 Zentimeter große Textilkunstwerk in Deutschland zur Versteigerung an und wurde erst dadurch einer größeren Öffentlichkeit

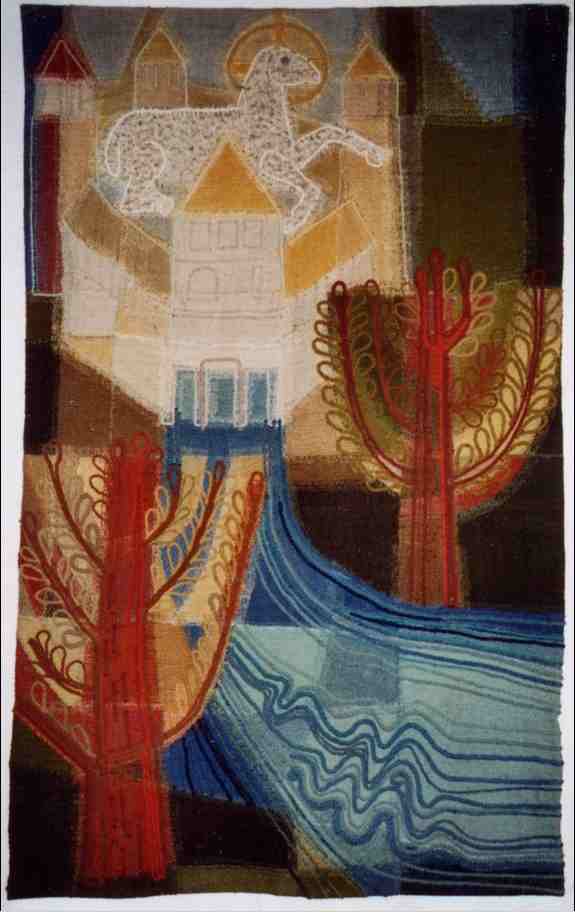

Wandteppiche von Ruth von Fischer (1911-2009) aus der Zürcher Helferei (1976) und dem Gemeindehaus in Muri (1977)

In der Zürcher Helferei, ein Kulturzentrum der Stadt, hängt ein Wandteppich der Größe 2 x 1,2 Meter von Ruth von Fischer (1911-2009). Diese kam frühzeitig mit Kunst in Berührung: Gelegentlich durfte sie in ihrer Kindheit ihre Patin Bertha von Fischer beim Aquarellieren begleiten. Sie ließ sich dann an der Gewerbeschule

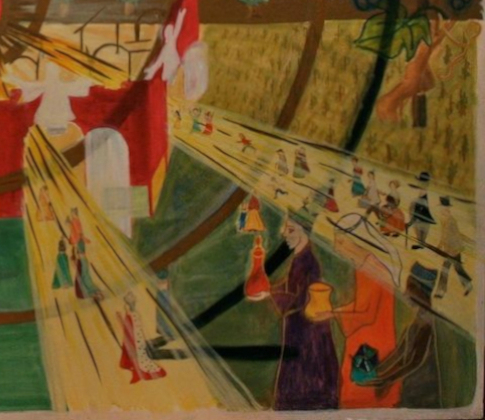

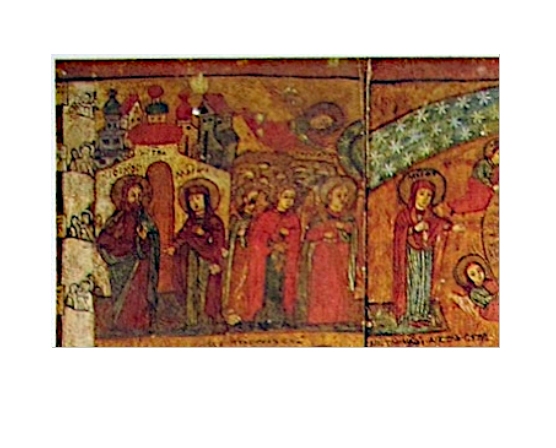

Marko Domazhyrska Shestakovych: Fahrstuhl-Jerusalem aus Moldawien (1720)

Das Fahrstuhl-Jerusalem ist eine Konzeption, die vor allem in der Ukraine weit verbreitet war. Dabei finden sich an der rechten Seite einer Ikone kleine Kästchen, die von ganz unten, der Hölle oder dem Fegefeuer, bis nach ganz oben in das Himmlische Jerusalem reichen. In jedem dieser Kästchen ringt eine menschliche

Anne Löhr (gest. 1996): Prachtgewand (1995)

Das Prachtgewand der Künstlerin Anne Löhr ist ein römisch-katholisches Messgewand, eine Batik und Seidenmalerei. Gestaltet ist bei diesem Gewand nur das Skapulier, ein Überwurf, wie ihn die Mönche über der Tunika trugen. Motivisch beginnt das Ganze auf der Vorderseite unten, wo das irdische Jerusalem gemalt ist, wie der Felsendom, bekannte

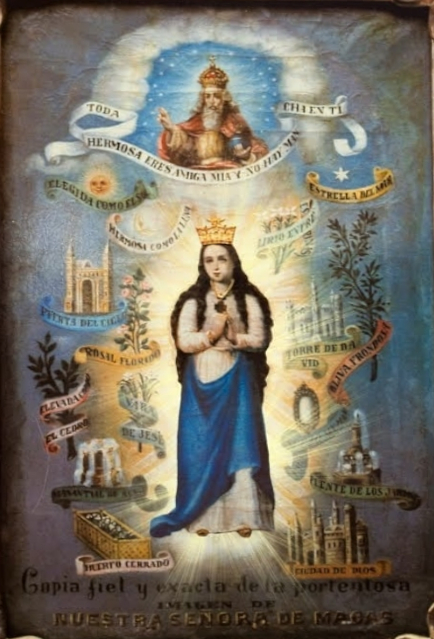

Anonymer Künstler: Malerei der „Maria Immaculata“ aus der Kathedrale La Purisima in Macas (1924)

Diese Maria Immaculata mit einer Darstellung der „Puerta del cielo“ mittig links sowie der „Cividad de Dios“ rechts unten befindet sich original in der Kathedrale La Purisima in der ecuadorianischen Stadt Macas. Der heutige Bau ist von 1993, beherbergt aber

Paul Reding (geb. 1939): Taufbeckenschmuck aus St. Marien in Waltrop (2000)

Die römisch-katholische Marienkirche in Waltrop, erbaut in den frühen 1930er Jahren, hatte viele Jahre nur eine spärliche Ausstattung, der einzige Schmuck in dem großen Raum waren zunächst lediglich die Buntglasfenster, von denen übrigens eines das Himmlische Jerusalem zum Thema hat.

Franz Pauli (1927-1970): Kirche „Zum verklärten Christus“ in Bad Driburg (1968)

Nach Vorgängerfassungen in Neu St. Alban in Köln (1958), in St. Martin in Meinerzhagen (1966) und in St. Georg in Duisburg-Hamborn (1966) wurde das Motiv kurz darauf ein viertes und letztes Mal verwendet, diesmal als farblose Fassung. Die lediglich weißen

Franz Pauli (1927-1970): St. Martin in Meinerzhagen (1966)

Ein großes, quadratisches Jerusalem-Fenster befindet sich im rechten Teil des Chorraumes der römisch-katholischen St. Martinskirche in Meinerzhagen (Sauerland). Diese wurde 1966 nach dem Vorbild der Wallfahrtskirche Notre Dame du Haut von Le Corbusier im französischen Ronchamp erbaut (dort ohne Darstellung

Franz Pauli (1927-1970): St. Georg in Duisburg-Hamborn (1966)

Eine in Form und Farbe ähnliche Arbeit wie das gleichzeitig entstandene Fenster in Meinerzhagen (1966) befindet sich in der ehemaligen römisch-katholischen Kirche St. Georg in Hamborn, einem nördlichen Stadtteil von Duisburg (Ruhrgebiet). Die Mitte der 1960er Jahre erbaute Kirche hat

Ida Köhne (1907-2005): Glasfenster aus St. Marien in Schwelm (1981)

Von Ida Köhne (1907-2005) gibt es nicht allein Malereien wie ein Aquarell, eine Gouache und ein Werk in Mischtechnik, die alle das Himmlische Jerusalem zeigen, sondern auch eine Lösung in Glas. Diese entwickelte Köhne für die römisch-katholische Pfarrkirche in Schwelm,

Über mich

Dr. Claus Bernet

Um etwa 1990 begann ich, mich mit dem Thema Jerusalem zu beschäftigen. Die Stadt habe ich mehrfach bereist und Bücher zu diesem Thema verfasst; erwähnen sollte man vielleicht die Reihe „Meisterwerke des Himmlischen Jerusalem“, den Band „Perlen des Neuen Jerusalem“ und meine Dissertation „Gebaute Apokalypse“. Zahlreiche Aufsätze erschienen immer wieder in Fachzeitschriften (Das Münster, Textilkunst International, Zeitschrift für Sepulkralkultur, u.v. a.). Mit meiner wissenschaftlichen Dokumentation von Jerusalems-Kunstwerken konnten bereits Ausstellungen und Museumskataloge unterstützt sowie Gemeinden bei der Anschaffung von geeigneten Kunstwerken beraten werden. Regelmäßig gebe ich auch Bildvorträge zu diesem Thema. Grundlage der Publikationen und der Bildvorträge sind meine fotografische Sammlung von inzwischen 6.000 Aufnahmen von Glasfenstern, Fresken, Mosaiken und anderen Kunstwerken.