LETZTER BEITRAG

David Hetland (1947-2006): Kapelle des Riverview Place in Fargo (1987)

Riverview Place in Fargo (Nort Dakota), zu dem auch eine Kapelle für die Seniorenwohnanlage gehört, wurde von den Presentation Sisters gegründet. Die Einrichtung wurde zur Bereitstellung von Wohnraum und Pflege entwickelt und verfügt über eine

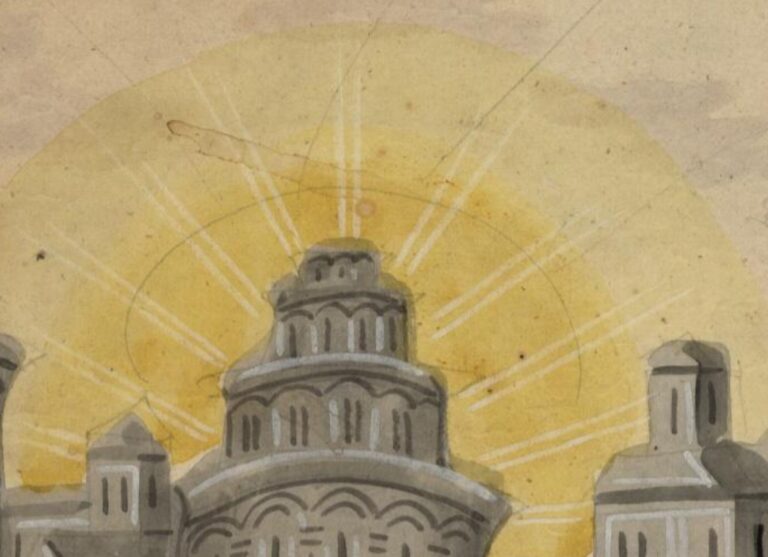

Apokalypsehandschrift aus Russland (um 1820)

Diese Apokalypse entstand am Beginn des 19. Jahrhunderts. Es handelt sich um einen der letzten handbemalten Apokalypsetexte aus Russland. Auf den insgesamt 160 Seiten lassen sich ungewöhnlich viele farbintensive Illustrationen finden, genaugenommen 73 Stück. Fol. 23 wiederholt eine zuvor gezeigte Szene, fügt aber jetzt das Himmlische Jerusalem im oberen Bereich

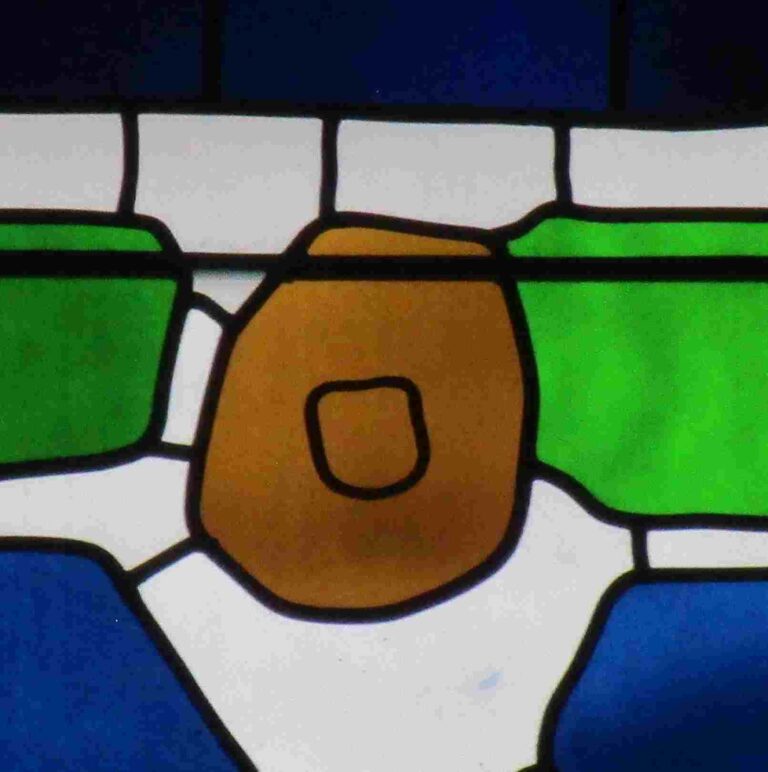

Johannes Klein (1823-1883): Turmfenster des Kölner Doms (1884/2007)

Der Vierpass mit sechs Engeln gehört zu einem der die beiden Turmhallen des Kölner Doms umfassenden Zyklus, der einst nach Entwürfen des Wiener Künstlers Johannes (auch Johann) Klein (1823-1883) in der Tiroler Glasmalerei-Anstalt zu Innsbruck gefertigt worden war. Er wurde unmittelbar nach dem Tod Kleins 1884 eingebaut. Die Entwurfszeichnungen für

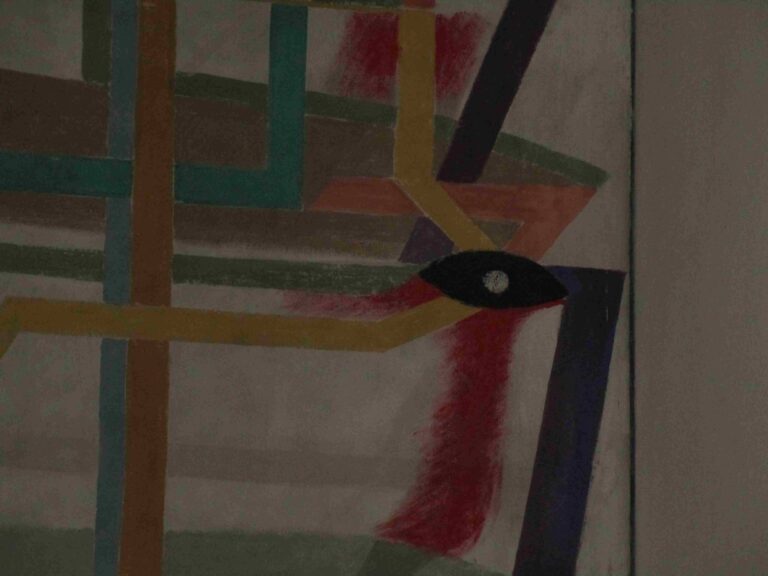

Georg Meistermann (1921-1990): Kölner Fresko in St. Karl Borromäus (1968)

Die großformatige Fresko-Altarwand von Georg Meistermann (1921-1990) in St. Karl Borromäus in Köln-Sülz fügte sich harmonisch in die einstige Raumkomposition der römisch-katholischen Kirche ein. Soweit bekannt, ist es das einzige Neue Jerusalem des Meisters, welches nicht auf Glas dargestellt ist. Meistermanns Hoffnung war damals, dass der Betrachter in dem Wandbild

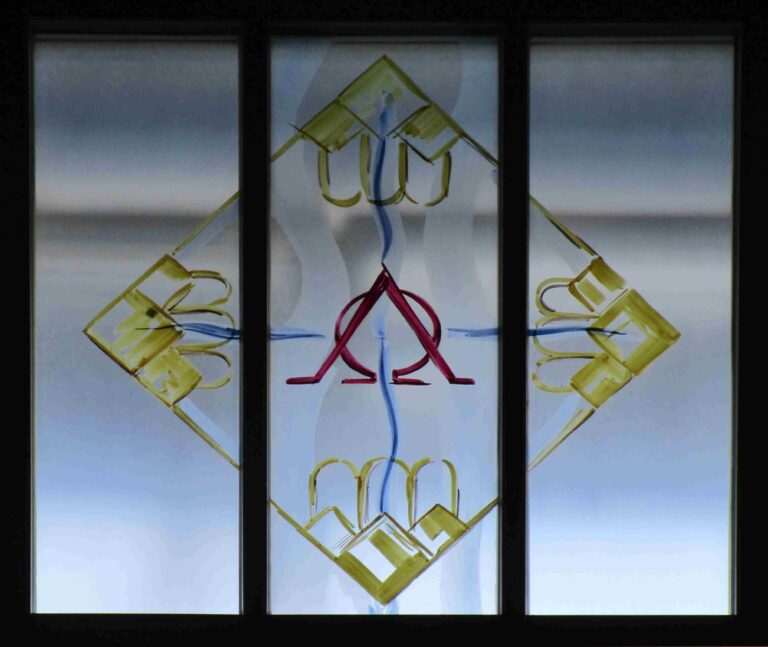

Wilhelm Buschulte (1923-2013): St. Vitalis in Köln-Müngersdorf (1982)

In Müngersdorf im nördlichen Köln befindet sich die römisch-katholische Kirche St. Vitalis mit einem Jerusalems-Fenster. Es setzt sich aus drei schmalen Fensterbahnen zusammen, deren mittlere die beiden äußeren überragt. Sie befinden sich im rechten Seitenschiff des Gebäudes. Durch die Mauern Jerusalems ist es dem Künstler gelungen, die separaten Bahnen, die

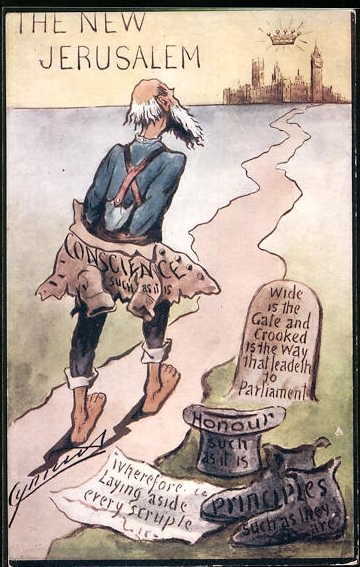

Martin Anderson (1854-1932): „The New Jerusalem“ (1893)

Martin Anderson (1854-1932), besser bekannt unter seinem Pseudonym „Cynicus“, war ein schottischer Künstler, politischer Karikaturist, Postkartenillustrator und Verleger. Eines seiner Kunstwerke ist mit „The New Jerusalem“ betitelt. Ein verwahrloster Greis schleppt sich auf einem gewundenen Pfad in Richtung des Neuen Jerusalem, welches sich als goldene Stadt am Horizont abzeichnet und

William Holman Hunt (1827-1910), Charles Henry Jeens (1827-1879): John Bunyan: Pilgrim’s Progress, Ausgabe 1862

„The pilgrim’s progress“ wurde im Jahr 1862 auch wieder in London neu gedruckt, diesmal als gemeinsame Ausgabe mit der University Press in Cambridge. Das einfarbige Titelblatt bringt die einzige Illustration des gesamten Bandes und ist ein Höhepunkt des frühen Viktorianismus in der Buchkunst.Dafür arbeiteten zwei bedeutende Künstler ihrer Zeit zusammen.

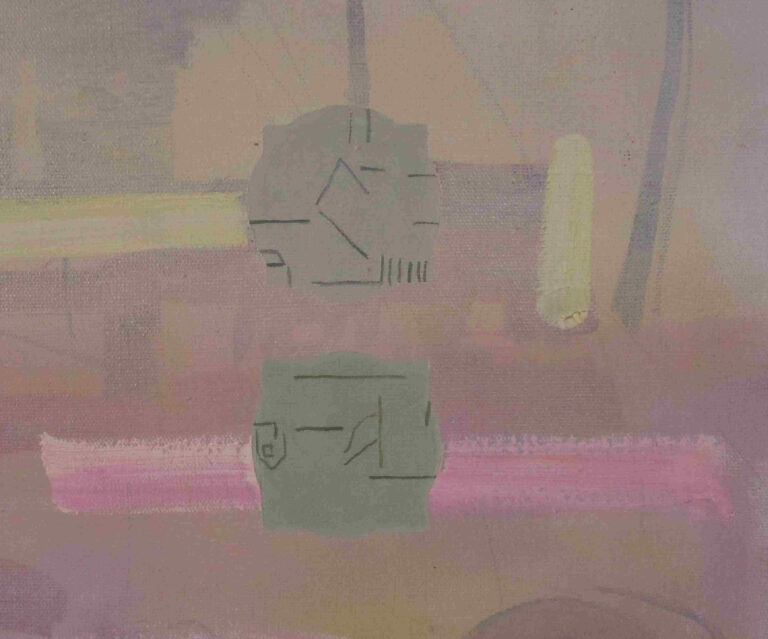

Michael Goller (geb. 1974): Gemälde „Das himmlische Jerusalem“ (2011)

Zehn Pastellgemälde machen einen Apokalypsezyklus aus, den der Maler Michael Goller aus Chemnitz geschaffen hat. Das letzte dieser Gemälde zur Offenbarung des Johannes mit dem Titel „Das himmlische Jerusalem“ wurde nach einem zweijährigen Prozess im Jahr 2011 fertiggestellt. Es hat eine Größe von 130 x 190 Zentimetern. Grundlage war der

Wilhelm Braun (1906-1986): Maria vom Frieden in Homburg (1956)

Die römisch-katholischen Pfarrkirche Maria vom Frieden in Homburg im Saarland wurde zwischen 1954 und 1956 erbaut. Zum Abschluss wurden 1956 die Glasfenster als Oberlichter des Kirchenschiffs in fünf Meter Höhe eingebaut. Es waren Glasarbeiten von Wilhelm Braun mit acht verschiedenen Motiven der Lauretanischen Litanei in buntfarbigem Antikglas mit Bleiverglasung. Wilhelm

Wolf-Dieter Kohler (1928-1985): Glaskunstwerk an der Brettacher Leichenhalle (1969)

Die evangelische Kirche von Brettach besitzt bereits eine Malerei des Neuen Jerusalem von 1681 und ein Glasfenster mit diesem Motiv, das knapp dreihundert Jahre später entstand, 1963. In unmittelbarer Nähe der Kirche, an der Außenseite der angrenzenden Leichenhalle, wurde dieses Motiv ein weiteres Mal aufgenommen. Dort schmückt es den offenen

Sigwardskirche in Idensen (um 1130)

Die Sigwardskirche in Idensen bei der Stadt Wunstorf wurde um 1130 farbig ausgemalt. Zur Zeit ihrer Entstehung im 12. Jahrhundert gehörte die Kirche zu den bedeutenden Sakralbauten Niedersachsens. Sie wurde den 11.000 Jungfrauen gewidmet: Die christliche Königstochter Ursula sollte den Heiden Aetherius heiraten, Sohn des Königs von England. Sie willigte

Friedrich Pohl (geb. 1957): Kirche am Jungfernkopf (2004)

Anfang des 21. Jahrhunderts setzte sich der Bildhauer und Glaskünstler Friedrich Pohl (geb. 1957) intensiv mit der Raumsituation der Kirche am Jungfernkopf auseinander. Diese ist eine evangelische Kirche in einer Neubausiedlung von Kassel, die 1953/54, damals hauptsächlich für viele zugezogene Flüchtlinge, errichtet worden war. Pohl, der in Kassel geboren wurde,

Charles Crodel (1894-1973): Peterskirche in Frankfurt am Main (um 1965)

Die evangelische Peterskirche ist eine der sogenannten Dotationskirchen der Stadt Frankfurt am Main. Sie ist seit 1803 Eigentum der Stadt, die zu ewigem Unterhalt und Betrieb verpflichtet ist, unabhängig davon, ob es in Zukunft überhaupt noch Christen in Frankfurt gibt. Da die Innenstadtkirche im 21. Jahrhundert von der Gemeinde so

Gerhard Hausmann (1922-2015): Kirche des Diakonissenmutterhauses in Hannover (1960)

Die Kirche des Mutterhauses der Diakonissen in Hannover wurde im letzten Weltkrieg zerstört. 1959 bis 1960 schmückte man den Wiederaufbau mit einem expressionistischen Wandfresko, welches Gerhard Hausmann (1922-2015) aus Hamburg geschaffen hat. Zu sehen ist auf dem 11 x 8,5 Meter großen Altarfresko in der Mitte das Gotteslamm, welches von

Heinz Kassung (1935-2013): Liebfrauenkirche in Koblenz (2013)

Zwei neue Kirchenfenster des Künstlers Heinz Kassung (1935-2013) wurden während eines Gedenkgottesdienstes im November 2013 in der römisch-katholischen Liebfrauenkirche in Koblenz eingeweiht. Es war eine der letzten Arbeiten des Künstlers überhaupt, der wenige Wochen nach der Einweihung verstarb. Kassung war vielfach mit Konstanz, wo er 1935 geboren wurde, verbunden. Er

Tristan Ruhlmann (1923-1982): St. Martin in Schwalbach (1973)

Tristan Ruhlmann (1923-1982) war ein französischer Glasmaler und Mosaizist, der vor allem im Elsass und im Saarland arbeitete. In der römisch-katholischen Kirche St. Martin Schwalbach war er sogar zwei Mal tätig, zunächst 1954 bis 1956, und dann erneut von 1972 bis 1973. Er wurde dabei von dem ortsansässigen Maler Werner

Johann Friedrich Hilcken (1675-1728), Julius Christian Arensburg (1665-1713): Münze zum Reformationsjubiläum 1717

Von der Spätantike bis zum Ende des 17. Jahrhundert wurde das Himmlische Jerusalem nicht auf Münzen oder Medaillen gebracht – jedenfalls haben sich keine Beispiele erhalten. Dann, innerhalb einer Generation, wurde gleich eine Reihe solcher Objekte geprägt und in Umlauf

Antonius Aust (1832-1914): Gemälde „Das himmlische Jerusalem“ (1870)

Antonius Aust (1832-1914), Angehöriger der römisch-katholischen Konfession, war beruflich Lehrer im böhmischen Dorf Peterswald (Petrovice), einer Gemeinde im Bezirk Aussig (Tschechien). Seine eigentliche Leidenschaft war aber nicht nur das Unterrichten von Kindern, sondern das Anfertigen biblischer Malereien in mehreren Serien,

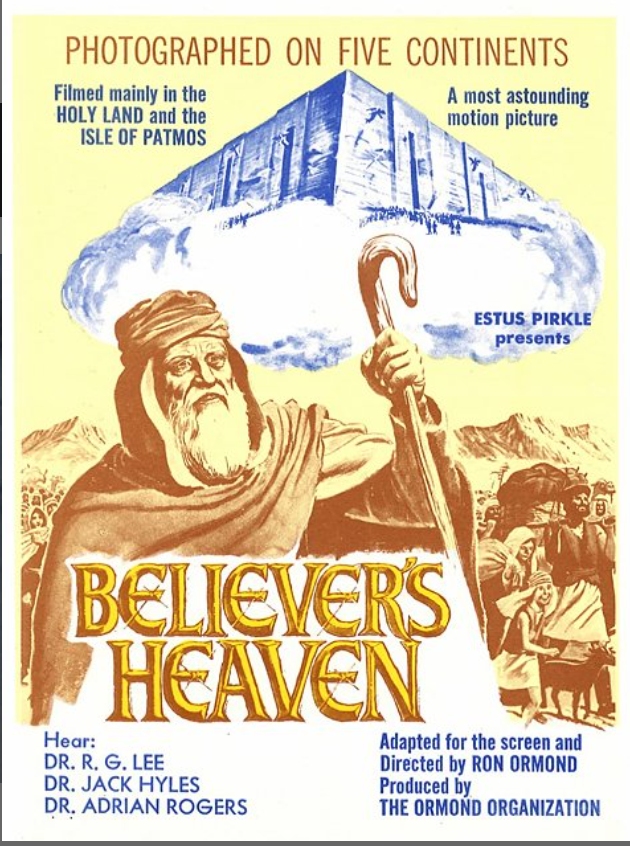

Don Fields: Film „Believer‘s Heaven“ (1991)

1977 kam „Believer‘s Heaven“ in die Kinos – nach langen Jahrzehnten war es wieder einmal ein Film, der das Himmlische Jerusalem thematisierte. Diesmal nicht mehr am Ende als Randnotiz – wie noch 1914 bei „Drama of Creation“, sondern als Hauptthema.

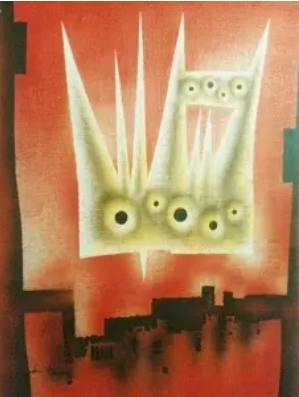

Ludvík Kolek (1933-2021): Malerei „Neues Jerusalem“ (1972)

Malereien außerhalb von Kirchen mit dem Motiv des Himmlischen Jerusalem waren in den 1970er Jahren selten; Ausnahmen waren Werke von Karen Laub-Novak, Max Huber, Karl Heinz Wagner oder Robert Charles Clark. Besonders gilt das für die sozialistischen Länder, wo private

Charles Taze Russell (1852-1916): Film „Drama of Creation“ (1914)

„Drama of Creation“ ist vielleicht weltweit der erste Film, in dem das Himmlische Jerusalem eine Rolle spielt. Der religiöse Stummfilm entstand in den USA. Ironischerweise wurde „Drama of Creation“ 1914 uraufgeführt, zu einem Zeitpunkt, in dem sich das Weltgeschehen tatsächlich

Theodor Prüfer (1845-1901): Jerusalemsleuchter aus St. Johannes in Lychen (um 1890)

Nicht nur in der Romanik, sondern auch in den Jahren um 1890 waren runde Jerusalemsleuchter populär, jetzt als Schmuck- und Funktionsgegenstand der Neoromanik und Neogotik. Vor allem in Preußen musste es sie damals massenweise gegeben haben – erhalten haben sich

Über mich

Dr. Claus Bernet

Um etwa 1990 begann ich, mich mit dem Thema Jerusalem zu beschäftigen. Die Stadt habe ich mehrfach bereist und Bücher zu diesem Thema verfasst; erwähnen sollte man vielleicht die Reihe „Meisterwerke des Himmlischen Jerusalem“, den Band „Perlen des Neuen Jerusalem“ und meine Dissertation „Gebaute Apokalypse“. Zahlreiche Aufsätze erschienen immer wieder in Fachzeitschriften (Das Münster, Textilkunst International, Zeitschrift für Sepulkralkultur, u.v. a.). Mit meiner wissenschaftlichen Dokumentation von Jerusalems-Kunstwerken konnten bereits Ausstellungen und Museumskataloge unterstützt sowie Gemeinden bei der Anschaffung von geeigneten Kunstwerken beraten werden. Regelmäßig gebe ich auch Bildvorträge zu diesem Thema. Grundlage der Publikationen und der Bildvorträge sind meine fotografische Sammlung von inzwischen 6.000 Aufnahmen von Glasfenstern, Fresken, Mosaiken und anderen Kunstwerken.