LETZTER BEITRAG

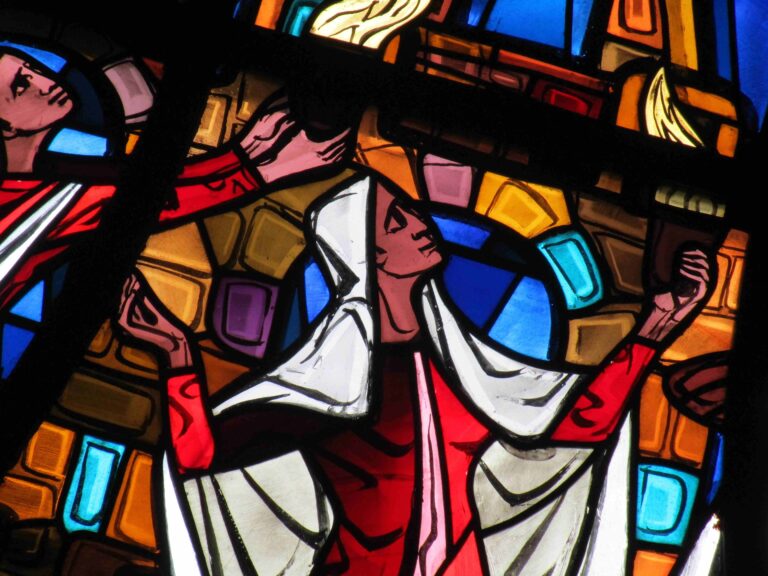

David Hetland (1947-2006): Kapelle des Riverview Place in Fargo (1987)

Riverview Place in Fargo (Nort Dakota), zu dem auch eine Kapelle für die Seniorenwohnanlage gehört, wurde von den Presentation Sisters gegründet. Die Einrichtung wurde zur Bereitstellung von Wohnraum und Pflege entwickelt und verfügt über eine

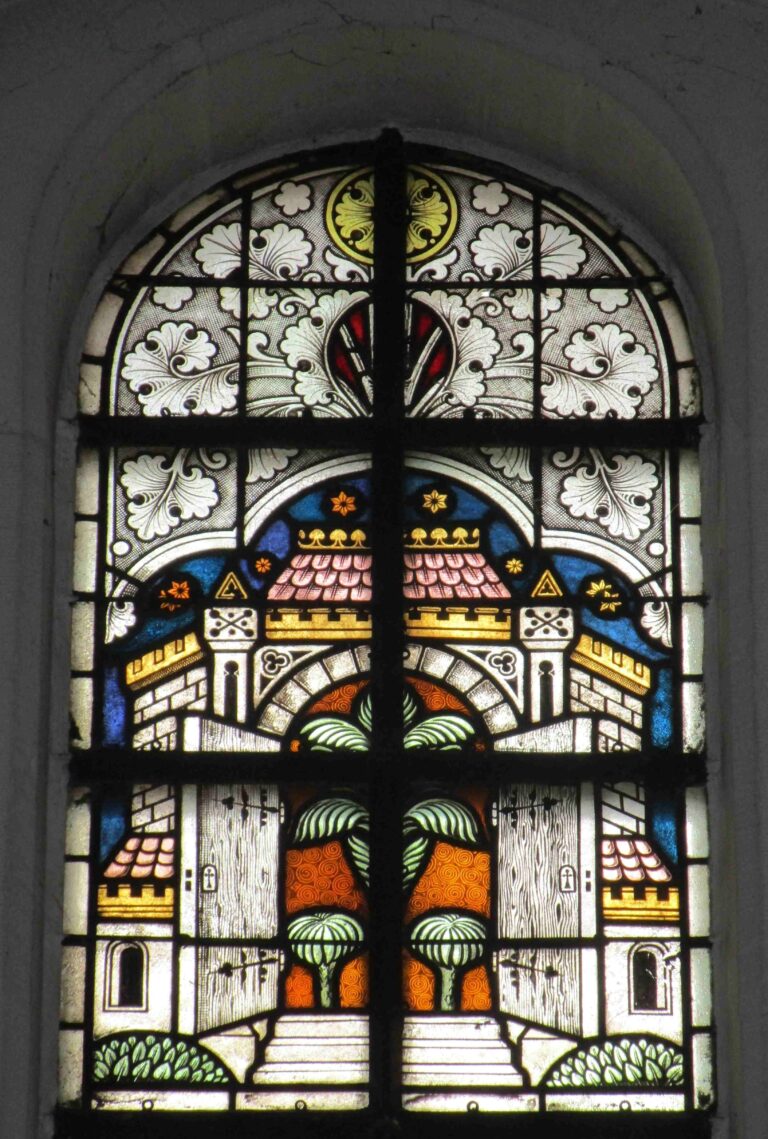

Historistische Himmelspforte aus St. Johannes Baptist in Neheim (1913)

Unmittelbar vor dem Ersten Weltkrieg wurde noch im Jahr 1913 die römisch-katholische Kirche St. Johannes Baptist in Neheim mit einer imposanten Porta Coeli ausgestattet. Das mehrteilige Fenster stammt von der Kölner Glasmalerei und Kunstgießerei Schneiders & Schmolz. 1976 wurde es von der Firma Hartmann aus Neheim erstmals restauriert und ergänzt,

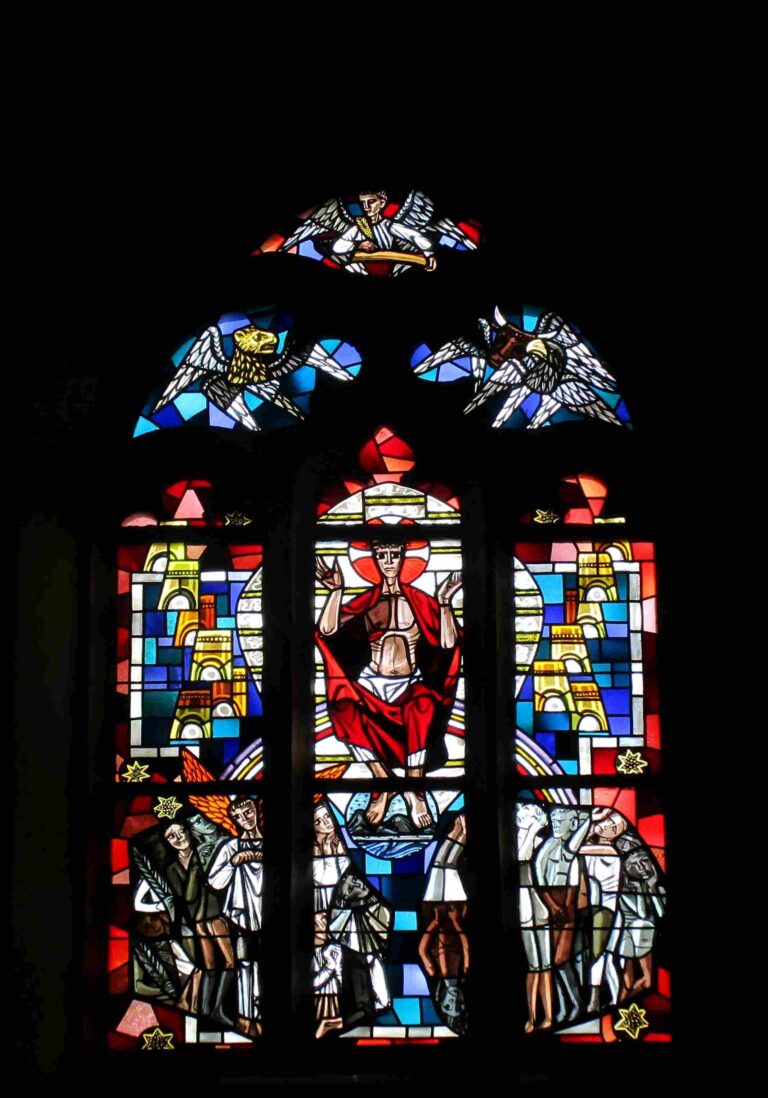

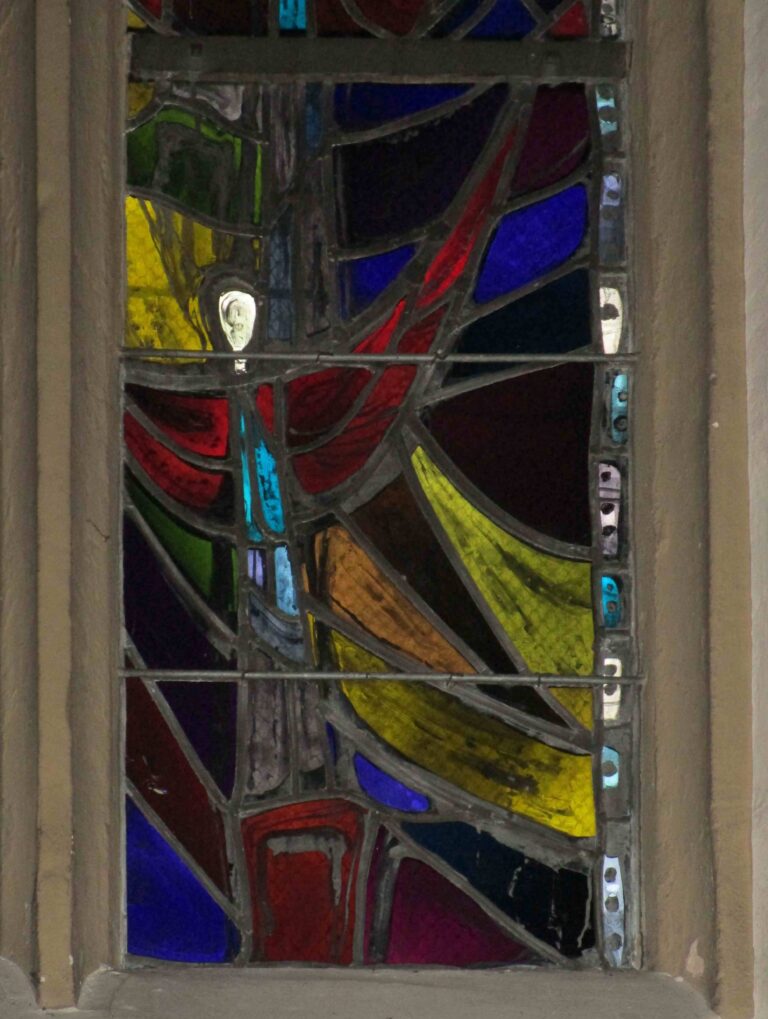

Werner Eckgold (1915-1998): St. Petri-Kirche in Wuppertal-Elberfeld (1964)

Die St. Petri-Kirche am nördlichen Rande der Wuppertaler Altstadt gehört zur Selbstständigen Evangelisch-Lutherischen Kirche (SELK), die auf Glasfenstern öfters auch das Himmlische Jerusalem zur Darstellung brachte – ein anderes Fenster dieser Glaubensgemeinschaft befindet sich unweit in der Martini-Kirche in Radevormwald (1959).In Wuppertal findet man das Himmlische Jerusalem auf einem Fenster

Jan Mostaert (um 1474-1552/53): Triptychon mit Jüngstem Gericht sowie Porträts der Familie Noordwijk (um 1514)

Das Triptychon mit einem Jüngstem Gericht sowie Porträts der Familie Noordwijk ist in Bezug auf das Himmlische Jerusalem eine der interessantesten Tafelmalereien am Übergang vom Spätmittelalter zur Renaissance. Es war eine Zeit der Experimente und der Extreme, die alten Sicherheiten galten nicht mehr und etwas Neues hatte sich noch nicht

Werner Eckgold (1915-1998): St. Marien in Wuppertal-Elberfeld (1962)

Das genaue Entstehungsjahr dieses Glasfensters ist nicht bekannt, es wird auf die Zeit um 1964 datiert. Aus den Akten des Bistums geht hervor, dass das 75jährige Kirchenjubiläum der Anlass des Einbaus war, was sich aber aus finanziellen und anderen Gründen mehrfach verschob, da man zunächst einen anderen Glasmaler (P. Weigmann)

Adolf Valentin Saile (1905-1994): Weil im Schönbuch (1967)

Ein spätes Werk des Stuttgarter Glasmeisters Adolf Valentin Saile (1905-1994) mit einer Thematisierung des Himmlischen Jerusalems entstand 1967 in der Martinskirche in Weil im Schönbuch bei Böblingen (signiert und datiert unten links). Auch bei diesem Einbau handelt es sich um eine Purifizierung im historischen Bestand, auf die sich Saile spezialisiert

Adolf Valentin Saile (1905-1994): Buntglasfenster der Ägidiuskirche in Brettach (1963)

Eine der weniger bekannten Arbeiten des Glasmalers und Glasherstellers Adolf Valentin Saile (1905-1994) findet man in der evangelischen Ägidiuskirche von Brettach in der Region Heilbronn-Franken. Anlass zu dem Motiv des Himmlischen Jerusalem gab möglicherweise eine Emporenmalerei aus der Barockzeit, die in dieser Kirche bereits einmal die himmlische Stadt zeigt. Saile

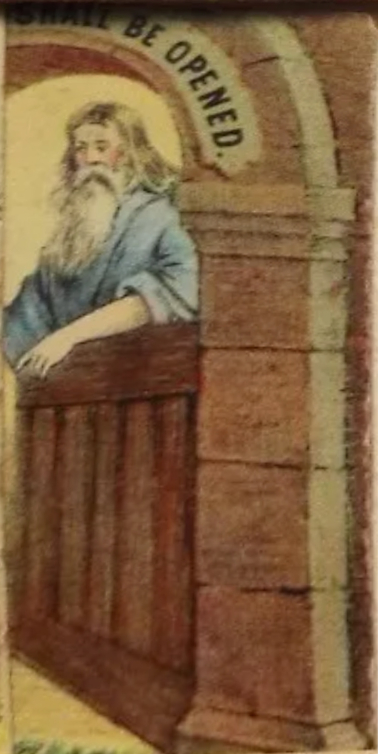

Walter Stranders: Pilgrim’s-Progress-Spiel aus New York (1882)

Ende des 19. Jahrhunderts befand sich der Erfolgsroman „Pilgrim’s Progress“, bereits schon in die Jahrhunderte gekommen, auf einem neuen Popularitätsgipfel – allerdings nicht bei Frommen oder Literaten, sondern bei Spielern. Es gab zu dieser Zeit mehrere Brettspiele und auch Puzzles, vornehmlich im angloamerikanischen Sprachraum. Eines der Spiele war das „Pilgrim’s

Adolf Valentin Saile (1905-1994): Gingen an der Fils (1964)

Gingen an der Fils ist eine Landgemeinde östlich von Stuttgart. Ihr baulicher Mittelpunkt ist die spätgotische Johanniskirche, die überregional als Gesamtkunstwerk im Filstal bekannt ist. 1963/64 waren umfangreiche Renovierungen notwendig – nur erfahrene Kräfte sollten hier sorgfältig im Bestand arbeiten, so war die Vorgabe in der Ausschreibung. Auch wünschte man

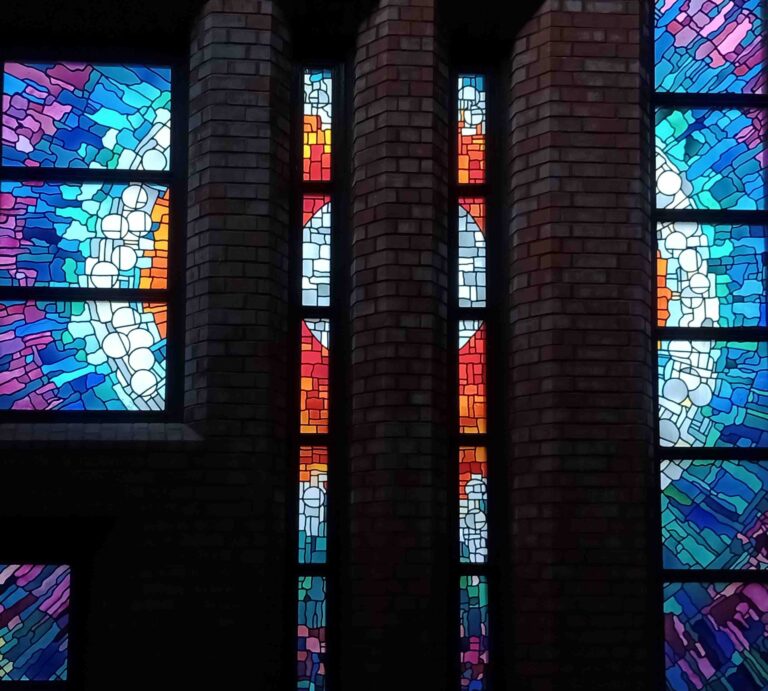

Siegfried Assmann (1925-2021): Fensterlösungen aus der St.-Johannis-Kirche in Hamburg-Steilshoop (1977 und 1992)

Für die Hamburger Neubausiedlung Steilshoop wurde 1976/77 eine große, moderne Kirche errichtet, benannt nach dem Seher Johannes als St.-Johannis-Kirche. Bei der Baugestaltung war von Beginn an der Glaskünstler Glasmaler Siegfried Assmann (1925-2021) aus Ahrensburg beteiligt. Er entschied sich für eine Lichtsymphonie aus pastellfarbenem Antikglas der „Glasmanufactur“ Schneider aus Glinde für

Renate Strasser (1924-2012): Fensterkreuz aus der Kirche „Zum Heiligen Kreuz“ in Berlin-Wilmersdorf (1973)

Im Jahr 1973 wurde in einer Selbständigen Evangelisch-Lutherischen Kirche (SELK) das Thema des Himmlischen Jerusalem in einem Glasfenster bildlich umgesetzt. Nachdem zuvor schon Werner Gabel und Werner Eckgold für die SELK tätig gewesen waren, bildete sich langsam eine figürliche Tradition solcher Darstellungen heraus, die sich nun in Berlin fortsetzen sollte.

Paramentwerkstatt Stuttgart: Weißes Antependium für die Kirche von Fornsbach (um 1965)

1949 wurden gleichzeitig das Rathaus, die Dorfschule und die evangelische Kirche von Fornsbach im oberen Murrtal (östliches Baden-Württemberg) neu errichtet, zum Teil auf dem ehemaligen Standort und in den einstigen Proportionen. Der erste Wiederaufbau war einfach und zweckdienlich, Kunst spielte an den Fassaden wie in der Innengestaltung zunächst keine hervorgehobene

Albert Birkle (1900-1986): Chorfenster in St. Jakob in Gernsbach (1966)

Zu Beginn der 1960er Jahre stand für die evangelische Gemeinde von Gernsbach, einer badischen Stadt am Rande des Schwarzwalds, endgültig fest, dass der Chorbereich mit neuen, hochwertigen Glasfenstern ausgestaltet werden sollte. Pfarrer Siegfried Diemer kam damals überein, damit den Glasmeister Albert Birkle (1900-1986) zu beauftragen. Möglich wurde es durch Spenden

Adolf Saile (1905-1994): Altarfenster der evangelischen Kirche in Gammertingen (1956)

Bereits im Jahr 1851 wurde in Gammertingen (Schwäbische Alb) eine evangelische Kirchengemeinde gegründet, damals noch in einem überwiegend katholischem Umfeld. Die Gemeinde gehörte damals zum Kirchenkreis der hohenzollerischen Lande der evangelischen Kirche der altpreußischen Union. 1891 wurde dann in Gammertingen eine eigene Pfarrei errichtet. Man traf sich über Jahrzehnte in

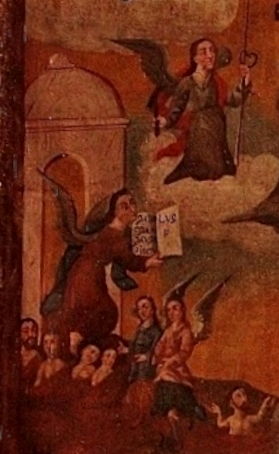

Anonym: Himmelspforte einer mexikanischen Kreuzigungsdarstellung aus San Martin Obispo de Tours in Huaquechula (17. Jh.)

Dieses Himmlische Jerusalem gehört einmal nicht zu einer Darstellung der Maria Immaculata, sondern zu einer Kreuzigungsdarstellung aus dem 17. Jahrhundert. Sie wurde in Mexiko angefertigt und befindet sich heute im Schiff der ehemaligen römisch-katholischen Klosterkirche San Martin Obispo de Tours, in der mexikanischen Stadt Huaquechula. Wegen der ungewöhnlichen Form des

Erich Horndasch (1926-2010): Rupertuskapelle der Abtei Ottobeuren (1964)

Erich Horndasch (1926-2010) war als Sakralkünstler vor allem in Bayern südlich der Donau über einen langen Zeitraum gefragt, erste Arbeiten finden sich bereits in den 1940er Jahren, letzte Werke im 21. Jahrhundert. Heute so gut wie vergessen, war Horndasch in den 1960er Jahren der katholische Meistermaler schlechthin. Die Ausmalung der

Moskauer Weltgerichtsikone (um 1877)

Die russisch-orthodoxe Kirche des Großmärtyrers Demetrius von Thessaloniki befindet sich im Dorf Vostochny im Ostbezirk von Moskau. Im Jahr 1877 wurde dort eine steinerne Demetrius-Kirche erbaut und geweiht – die Gelder kamen vom Kaufmann Michail Grigorjewitsch Borodin, der dann auch

Jan Konůpek (1883-1950): Apokalypsezyklus (1946)

Jan Konůpek (1883-1950), ein tschechischer Grafiker und Buchillustrator, hat sich in zwei Zyklen mit dem Himmlischen Jerusalem auseinander gesetzt, einmal in dem Kunstband „Apokalypsa cili zjeveni Apostola Jana zvaného theologos“ (Brünn 1929) und dann in einem zweiten Apokalypsezyklus unmittelbar nach

Jüngstes Gericht aus Russland (um 1700)

Für eine Ikone ungewöhnliche klassizistische Architektur bietet dieses Himmlische Jerusalem auf einer russischen Malerei aus dem frühen 18. Jahrhundert; die blasse Farbtönung und die feine Zeichnung lassen Experten das Werk auf um 1700 datieren. Es ist eine der wenigen Weltgerichtsikonen

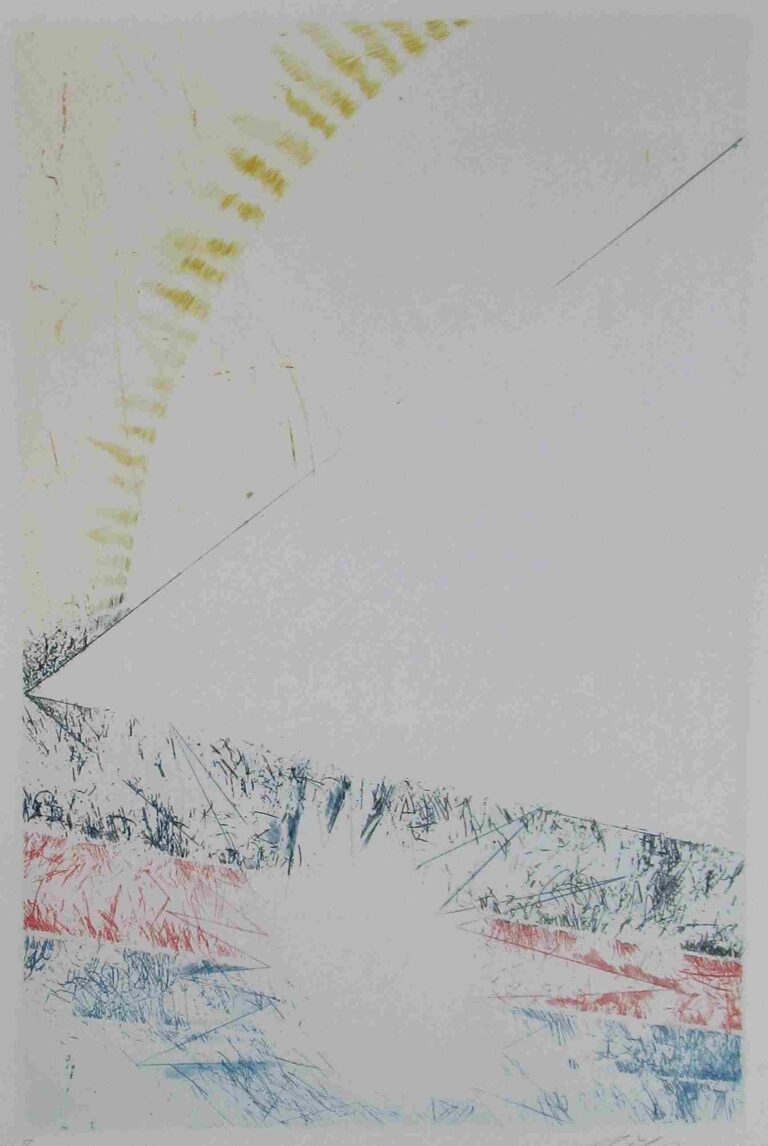

Jaroslav Šerých (1928-2014): Grafik „Neues Jerusalem“ (1998)

Der tschechische Maler, Grafiker, Bildhauer und Illustrator Jaroslav Šerých (1928-2014) hatte Malerei bei Vlastimil Rada an der Akademie der bildenden Künste in Prag und an einer speziellen Grafikschule bei Vladimír Pukla und bei Vladimír Silovský studiert. Der kreative Ausdruck des

Horst Haack (geb. 1940): Apokalypsezyklus (1999)

Horst Haack war in den 1970er bis 1990er Jahre einer der führenden Grafiker der BRD, der mit Zeichnungen, Gouachen, Fotos und Collagen hervortrat. Mischwerke und grenzüberschreitende Mixed-Media-Arbeiten zeichnen sein Œuvre aus. 1940 in Neubrandenburg geboren, lebte der Künstler nach dem

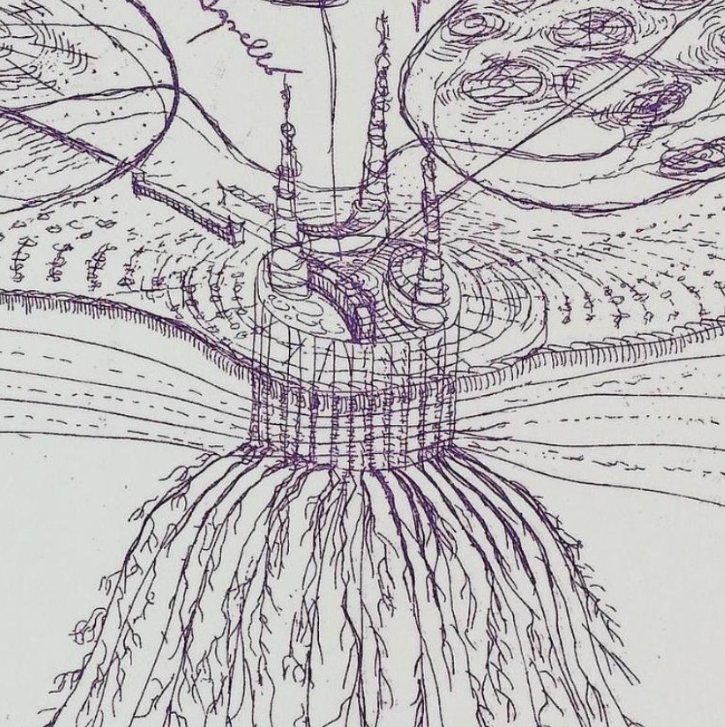

Paolo Portoghesi (1931-2023): „Himmlisches Jerusalem“ (1964)

Der Ausschnitt zeigt die zentrale Darstellung des Himmlischen Jerusalem in der Mitte einer Grafik, die insgesamt etwa zehn Mal so groß ist. Wurzelartige Auffächerungen erzeugen unten einen organischen Eindruck eines natürlich gewachsenen Fundaments. Aus knapp zwanzig langen Fadenwurzeln schraubt sich

Über mich

Dr. Claus Bernet

Um etwa 1990 begann ich, mich mit dem Thema Jerusalem zu beschäftigen. Die Stadt habe ich mehrfach bereist und Bücher zu diesem Thema verfasst; erwähnen sollte man vielleicht die Reihe „Meisterwerke des Himmlischen Jerusalem“, den Band „Perlen des Neuen Jerusalem“ und meine Dissertation „Gebaute Apokalypse“. Zahlreiche Aufsätze erschienen immer wieder in Fachzeitschriften (Das Münster, Textilkunst International, Zeitschrift für Sepulkralkultur, u.v. a.). Mit meiner wissenschaftlichen Dokumentation von Jerusalems-Kunstwerken konnten bereits Ausstellungen und Museumskataloge unterstützt sowie Gemeinden bei der Anschaffung von geeigneten Kunstwerken beraten werden. Regelmäßig gebe ich auch Bildvorträge zu diesem Thema. Grundlage der Publikationen und der Bildvorträge sind meine fotografische Sammlung von inzwischen 6.000 Aufnahmen von Glasfenstern, Fresken, Mosaiken und anderen Kunstwerken.