LETZTER BEITRAG

David Hetland (1947-2006): Kapelle des Riverview Place in Fargo (1987)

Riverview Place in Fargo (Nort Dakota), zu dem auch eine Kapelle für die Seniorenwohnanlage gehört, wurde von den Presentation Sisters gegründet. Die Einrichtung wurde zur Bereitstellung von Wohnraum und Pflege entwickelt und verfügt über eine

Gerichtsdarstellung in der evangelischen Kirche von Mundelsheim (um 1480)

Vermutlich in den späten 1480er Jahren ließen Konrad von Ahelfingen und Wilhelm von Urbach die Kilianskirche in Mundelsheim am Neckar umfangreich mit spätgotischen Fresken ausmalen. Es sind Bildfelder, wie sie damals regional Mode waren, etwa in der Cornelienkirche von Bad Wimpfen. Vermutlich waren damit Künstler und Handwerker aus der weiteren

Christoph Thomas Scheffler (1699-1756): Süddeutsche Himmelspforten (1732, 1749, 1751/52 und um 1755)

Ab der Mitte des 18. Jahrhunderts wurde die Ianua Coeli wieder häufiger dargestellt. Innovativ war die Konzeption, die sich Christoph Thomas Scheffler (1699-1756) ausgedacht und selbst mehrfach gezeichnet hatte. Die erste Fassung wurde von seinem Kollegen Martin Engelbrecht (1684-1756) in Kupfer gestochen: Ianua Coeli, ein Kupferstich aus dem Jahre 1732. Es

Jan Luyken (1649-1712): „Eens Christens Reyse, na de Eeuwigheiyt“ (1682ff)

Die vorliegenden Zeichnungen belegen, wie eine Illustration zu dem Werk „Pilgrim’s Progress“ des Engländers John Bunyan über Jahrhunderte hinweg immer wieder neu gestaltet wurde. Es beginnt 1682. Damals erschien ein 10 x 6 Zentimeter große Kupferstich mit „eens Christens Reyse, na de Eeuwigheiyt door Johannes Bunjan. Amsterdam By J. Bockholt.

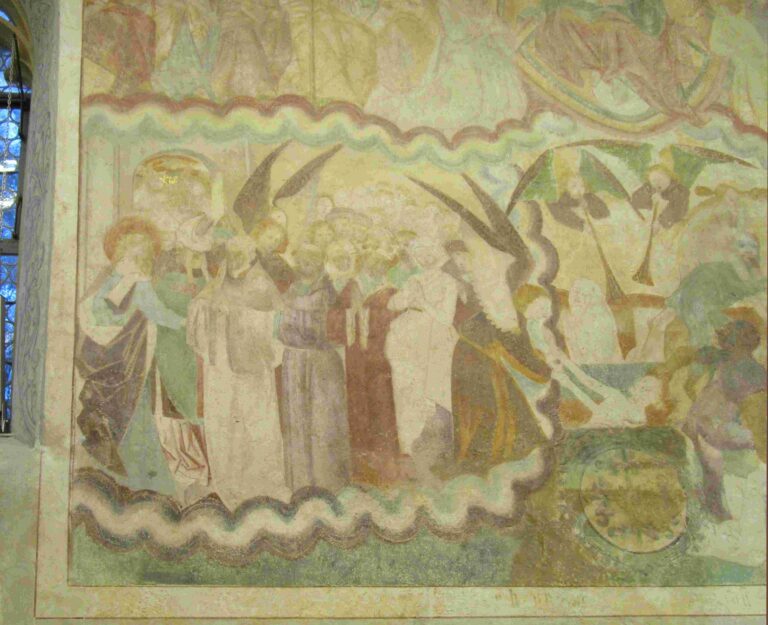

Wandmalerei der Martinskirche in Waiblingen-Neustadt (um 1420)

Die evangelische Martinskirche (einst St. Maria) in Neustadt, einem Ortsteil von Waiblingen in Württemberg, ist bekannt für ihre einzigartigen gotischen Seccomalereien. Die Siedlung Neustadt war einst von den Habsburgern in Opposition zu den Württembergern gegründet worden und die Habsburger zeichnen sich auch verantwortlich für die Malereien böhmischer Meister, die sich

Weltgericht in St. Georg zu Neuenbürg (um 1325)

Die Region um den nördlichen Schwarzwald, der sich im Mittelalter bis weit nach Pforzheim zog, wurde erst spät besiedelt. Man findet hier nur selten ältere Kunstwerke mit einer Darstellung des Himmlischen Jerusalem. Eine Ausnahme befindet sich in der Kirche St. Georg in Neuenbürg. Der Bau wird auch als Schlosskirche bezeichnet,

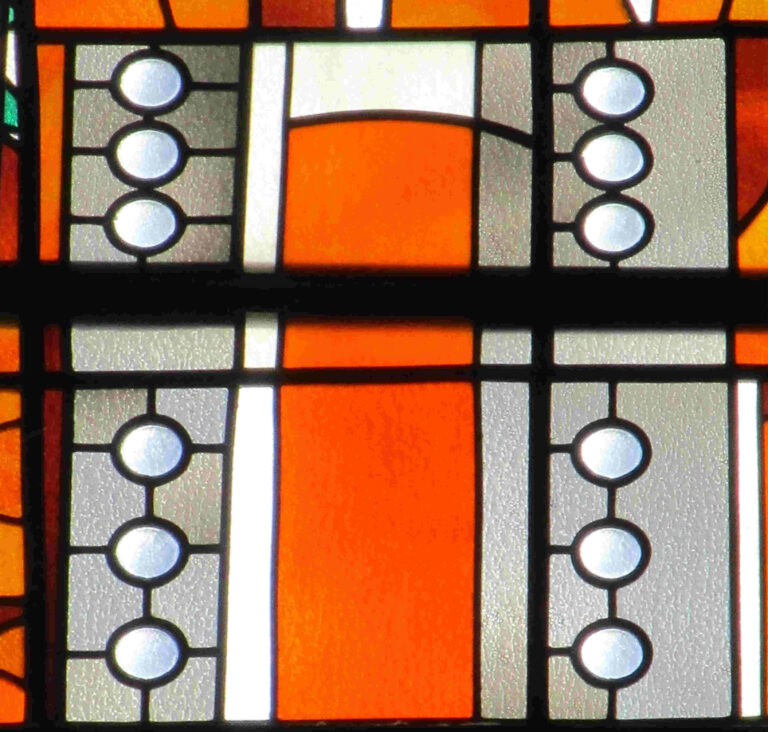

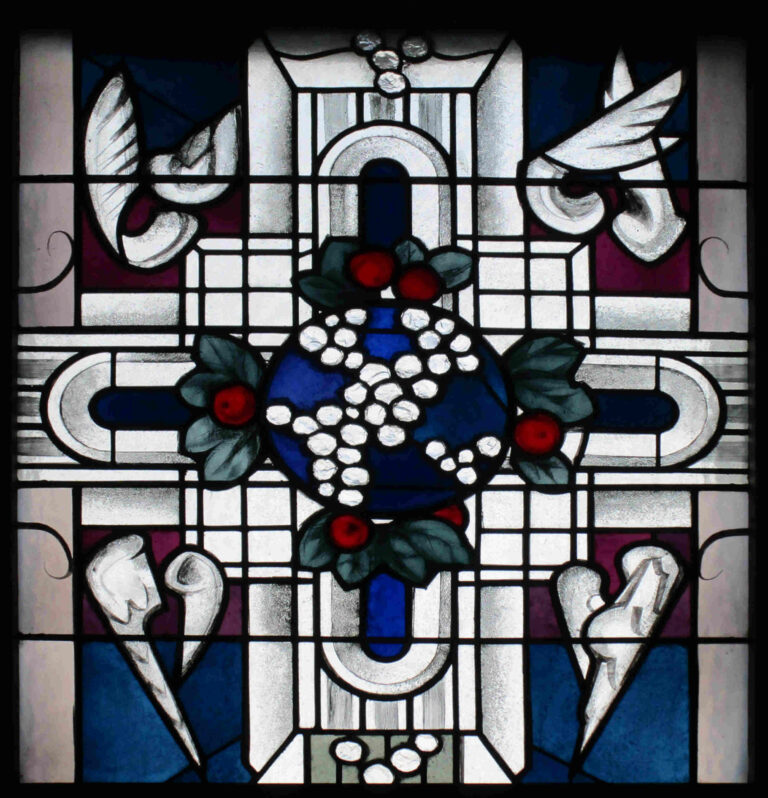

Hildegard Bienen (1925-1990): Fenster in St. Antonius, Oberhausen-Alstaden (ab 1979)

In Alstaden, einem Ortsteil der Ruhrmetropole Oberhausen, entstand ab 1979 in der römisch-katholischen Kirche St. Antonius eine komplexe Umsetzung des Themas Neues Jerusalem, die den gesamten Kirchenraum mit einbezog. Man wollte damals die einfachen farblosen Verglasungen, die statt der 1943 bei einem Luftangriff zerstörten Fenster eingesetzt worden waren, durch Buntglasfenster

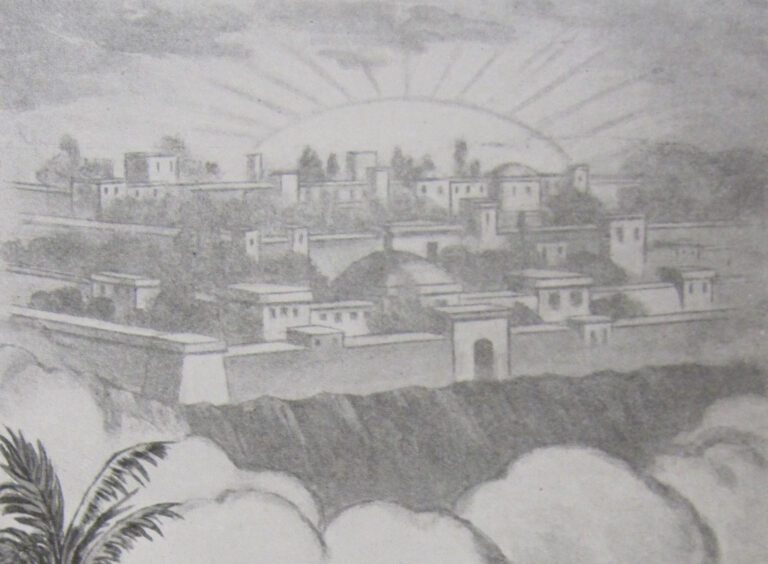

Ludwig Richard Conradi (1856-1939): „Das Geheimnis enthüllt“ (1911 und 1914)

„Das Geheimnis enthüllt oder Die sieben Siegel gebrochen“ erschien 1911 erstmals bei der Internationalen Traktatgesellschaft in Hamburg. Verfasser war Ludwig Richard Conradi (1856-1939), einer der führenden Theologen, Missionare und Verleger der Adventisten in Deutschland. Schon auf Seite 29 wird die Stadt bildlich in Szene gesetzt: „Abraham schaut die verheißene Gottesstadt“.

Fresken mit doppeltem Himmlischen Jerusalem in Sankt Andreas in Anger (1235)

Frühe Wandmalereien des Himmlischen Jerusalem findet man in der Steiermark als Fresko häufiger, man denkt natürlich an den Brucker Meister in St. Ruprecht in Bruck an der Mur (1416), an das Deckenfresko in Sankt Marein bei Neumarkt (um 1265) oder auch an die Wandmalerei der Pfarrkirche von Niederhofen bei Stainach

Friedrich Koller (geb. 1939): Beleuchtungskonzepte für die Kirche „Christus, unser Friede“ in Ludwigsfeld (1990) und für die Basilika St. Bonifaz in München (1993)

Die römisch-katholische Kirche „Christus, unser Friede“ in Ludwigsfeld südlich von Neu-Ulm (Schwaben) wurde im Jahr 1990 mit einem neuen Beleuchtungskonzept ausgestattet welches der Künstler Friedrich Koller (geb. 1939) aus Laufen entwickelte. Ausdrücklicher Bezugspunkt war, laut Auskunft der Gemeinde, das Himmlische Jerusalem. Dabei wurden zwölf Lichter in helle Edelstahlkugeln gesetzt. Sie

Melchior Steidl (um 1665-1727): Schönenbergkirche in Ellwangen (1711)

Die Schönenbergkirche in der Region Ostwürttemberg, bereits stark von Franken geprägt, liegt auf dem 530 Meter hoch gelegenen Schönenberg nahe Ellwangen und ist dort das bedeutendste Kulturdenkmal. Die Deckenfresken von 1711 stammen von dem in Innsbruck geborenen Malermeister Melchior Steidl (um 1665-1727). Über der Orgel stellte Steidl den Tempelgang Mariens

Henry Melville (1819-1891): Englische Pilgrim’s Progress-Romantik (1836 und 1838)

Die folgenden zwei Kupferstiche erschienen erstmals in der Londoner Zeitschrift „Christian Keepsake and Missionary Annual“ aus dem Jahr 1836. Es war eine Missionszeitschrift verschiedener Konfessionsangehöriger, die zum frommen Leben anregen wollten. In diesem Band findet man zwischen den Seiten 114 und 115 die Zeichnung „Then said the Shephed…“ („Dann sagte

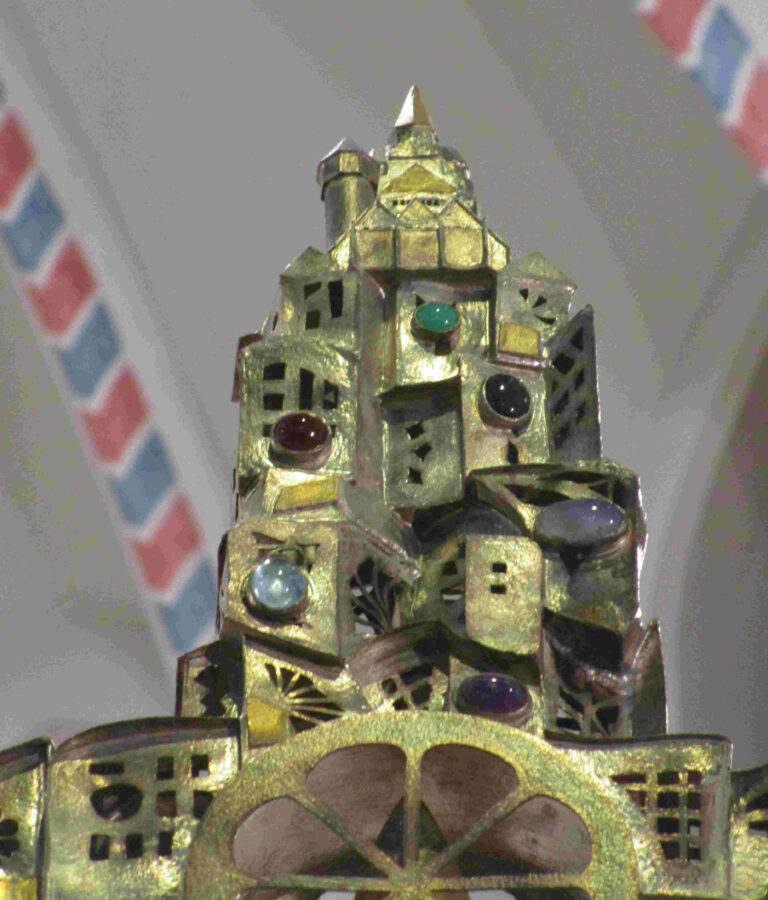

Thomas Schnorrenberg: Altarkreuz der Herz-Jesu-Gemeinde in Rünthe (1993)

Metallarbeiten mit dem Neuen Jerusalem sind eher selten. Eine besonders eindrucksvolle Arbeit schuf der Paderborner Goldschmied Thomas Schnorrenberg speziell für die Herz-Jesu-Gemeinde in Rünthe im nordöstlichen Ruhrgebiet. Das lateinische Schmuckkreuz entstand 1993 in enger Zusammenarbeit mit dem damaligen Pastor der Gemeinde, Liudger Gottschlich (geb. 1961) und wurde durch eine Spende

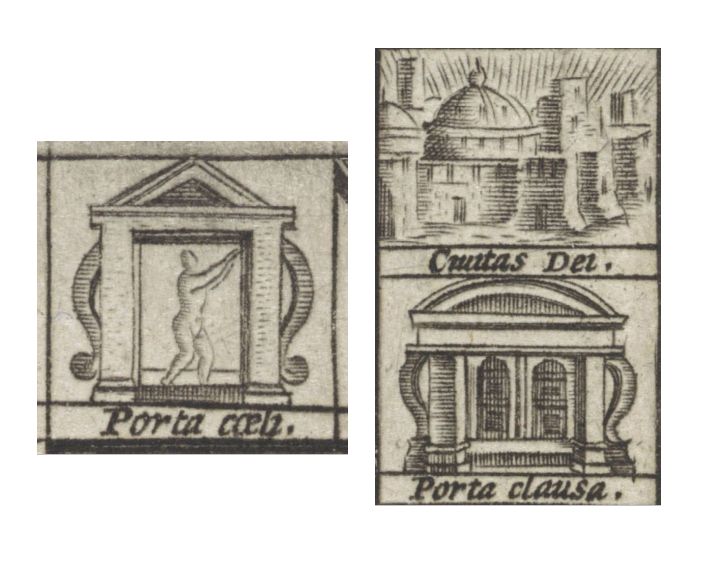

Hieronymus Wierix (1553-1619): Maria Immaculata-Darstellungen (Anfang 17. Jh.)

Hieronymus Wierix (1553-1619) hat sich Zeit seines Lebens immer wieder mit der Darstellungsweise Maria Immaculata beschäftigt und die Himmelspforte wie die Civitas Dei mehrfach darauf abgebildet. Eine der ersten Arbeiten (Gesamtgröße 11 x 8 Zentimeter) aus einer Oxforder Kupferstichsammlung entstand noch vor 1604. Auf dem Kupferstich wurden nicht weniger als

Matthias Gerung (1500-1570): Ottheinrich-Bibel (1532)

Matthias Gerung wurde vermutlich um 1500 in Nördlingen geboren, ging beim dortigen Maler Hans Schäufelein in die Lehre und kam in Kontakt mit Hans Burgkmair. Schon 1530, als er künstlerisch noch kaum hervorgetreten war, bekam er von seinem Landesherrn Pfalzgraf Ottheinrich (1502-1559) den Auftrag, eine Bibel zu illustrieren. Als Bezahlung

Paul Weigmann (1923-2009): Pfarrkirche Heilig-Kreuz in Darscheid (1973)

Paul Weigmann (1923-2009) war ein Glaskünstler, der das Neue Jerusalem oftmals dargestellt hat, beispielsweise in St. Nikolaus in Bergisch Gladbach-Bensberg (1959), in St. Martinus in Bedburg-Kaster (1973), in St. Joseph in Dortmund-Nette (1977) oder zuletzt in St. Elisabeth in Leverkusen-Opladen (1992). Der Künstler wurde geschätzt dafür, figürliche Elemente gekonnt mit

Annette Jacob: Jerusalemsleuchter der Klosterkirche Drübeck (2006)

Das Benediktinerkloster Drübeck bei Wernigerode im Harz (Sachsen-Anhalt) ist Eigentum der Evangelischen Kirche Mitteldeutschlands, die entscheidet, was die Baulichkeiten und die Gestaltung der Klosteranlage angeht. Anfang des 21. Jahrhunderts war der Leiter des Klosters sehr am Thema Himmlisches Jerusalem interessiert

Hieronymus Wierix (1553-1619): Flugblatt (um 1610), Kopien von Anthuenis Claeissens (um 1610) und in Andahuaylillas (1626)

Hieronymus Wierix (1553-1619) war um 1610 einer der innovativsten Kupferstecher seiner Zeit. Vor allem schaffte er es, altbekannte Themen in neuen Sichtweisen darzustellen. So auch beim Himmlischen Jerusalem, welches hier als Adelspalast präsentiert wird. Dieser Palast, wahrscheinlich ein Wasserschloss, wird

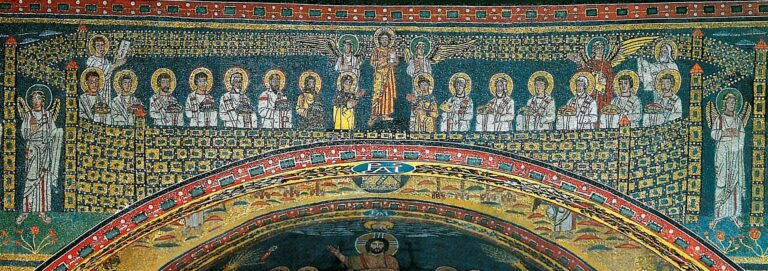

Zweifaches Neues Jerusalem: S. Prassede in Rom (um 820)

In Santa Prassede ist das Himmlische Jerusalem nicht nur seitlich in der Apsis als Stadtvedute dargestellt, sondern im oberen Teil des Triumphbogens noch ein weiteres Mal. Durch die klare Darstellung und Proportion kann man die Szenerie auch vom 13 Meter

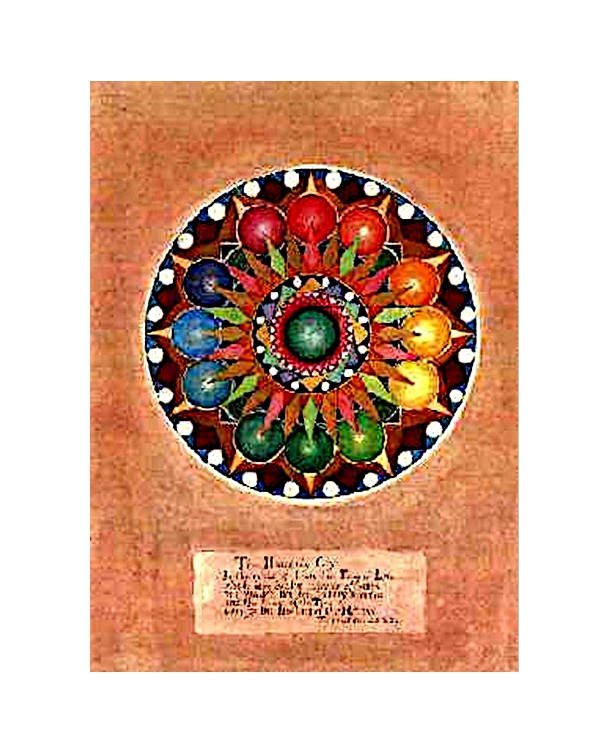

John Frederick C. Michell (1933-2009): „Die himmlische Stadt“ (um 2000)

John Frederick C. Michell (1933-2009) war und ist eine Kultfigur einst in der Hippiebewegung und bis zu seinem Tode in esoterischen Kreisen im Umfeld des New Age. Michells Ruhm gründet auf seinem Erfolgsroman „The View over Atlantis“, der 1969 erschienen

Elmar Hillebrand (1925-2016): Schrein aus St. Pankratius in Oberpleis (1960)

1960 wurde von dem Künstler Elmar Hillebrand (1925-2016) ein Schrein aus Schiefer, Marmor und Bronze geschaffen und im Januar 1961 in der Krypta der Propsteikirche St. Pankratius in Oberpleis, einem Stadtteil von Königswinter am Rand des Siebengebirges, aufgestellt. Freunde mystischer

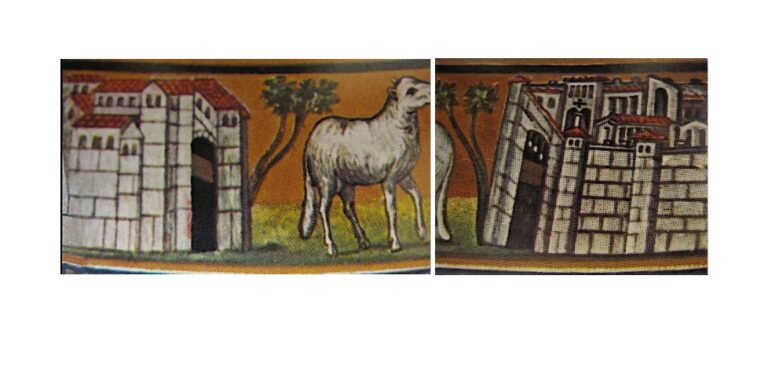

Lämmerfries: SS. Cosma e Damiano in Rom (687-701)

Die römisch-katholische Kirche Santi Cosma e Damiano in der Stadt Rom ist eine Titeldiakonie, Rektoratskirche und ehemalige Pfarrkirche sowie Klosterkirche des Dritten Regulierten Ordens des heiligen Franziskus. Unter Papst Sergius I. wurden ein neues Ziborium und ein neuer Ambo eingebaut

Über mich

Dr. Claus Bernet

Um etwa 1990 begann ich, mich mit dem Thema Jerusalem zu beschäftigen. Die Stadt habe ich mehrfach bereist und Bücher zu diesem Thema verfasst; erwähnen sollte man vielleicht die Reihe „Meisterwerke des Himmlischen Jerusalem“, den Band „Perlen des Neuen Jerusalem“ und meine Dissertation „Gebaute Apokalypse“. Zahlreiche Aufsätze erschienen immer wieder in Fachzeitschriften (Das Münster, Textilkunst International, Zeitschrift für Sepulkralkultur, u.v. a.). Mit meiner wissenschaftlichen Dokumentation von Jerusalems-Kunstwerken konnten bereits Ausstellungen und Museumskataloge unterstützt sowie Gemeinden bei der Anschaffung von geeigneten Kunstwerken beraten werden. Regelmäßig gebe ich auch Bildvorträge zu diesem Thema. Grundlage der Publikationen und der Bildvorträge sind meine fotografische Sammlung von inzwischen 6.000 Aufnahmen von Glasfenstern, Fresken, Mosaiken und anderen Kunstwerken.