LETZTER BEITRAG

David Hetland (1947-2006): Kapelle des Riverview Place in Fargo (1987)

Riverview Place in Fargo (Nort Dakota), zu dem auch eine Kapelle für die Seniorenwohnanlage gehört, wurde von den Presentation Sisters gegründet. Die Einrichtung wurde zur Bereitstellung von Wohnraum und Pflege entwickelt und verfügt über eine

Historistische Himmelspforte aus Saint-Thomas in Excideuil (1875)

„Porta Coeli“ ist dieses Glasfenster unten auf Latein beschrieben auf einem goldimitierenden Schriftband unter dem Objekt. Darüber findet sich eine Darstellung dieser Himmelspforte als spätmittelalterlicher, massiver, hexagonaler Torturm. Fenster wie die Eingangstür sind im gotischen Stil gehalten. Die Himmelspforte ist in einen Tondo mit hellblauem Hintergrund gesetzt, so dass es

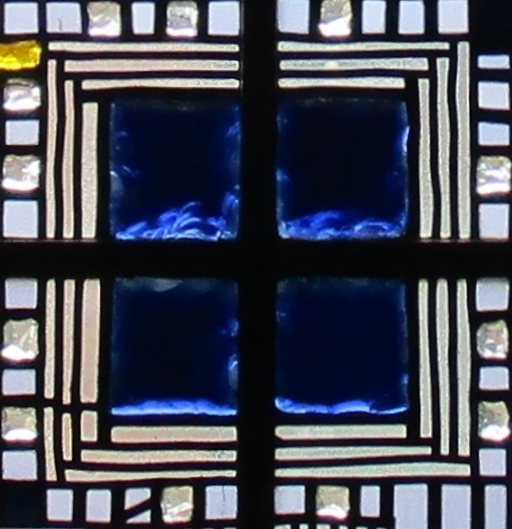

Franz Pauli (1927-1970): Buntglasfenster in St. Stephanus in Münster (1965)

Nicht immer ist eindeutig klar, ob bei einer Glasmalerei ein Himmlisches Jerusalem tatsächlich vorliegt. Ein kritischer Fall ist die römisch-katholische Kirche St. Stephanus in der Stadt Münster. Zu architektonischen Formandeutungen zusammengefügte Glasstreifen wechseln dort mit weißen und gelblichen quadratischen Glasbrocken. Das Ergebnis ist elektronischen Schaltkreisen nicht unähnlich, was in den

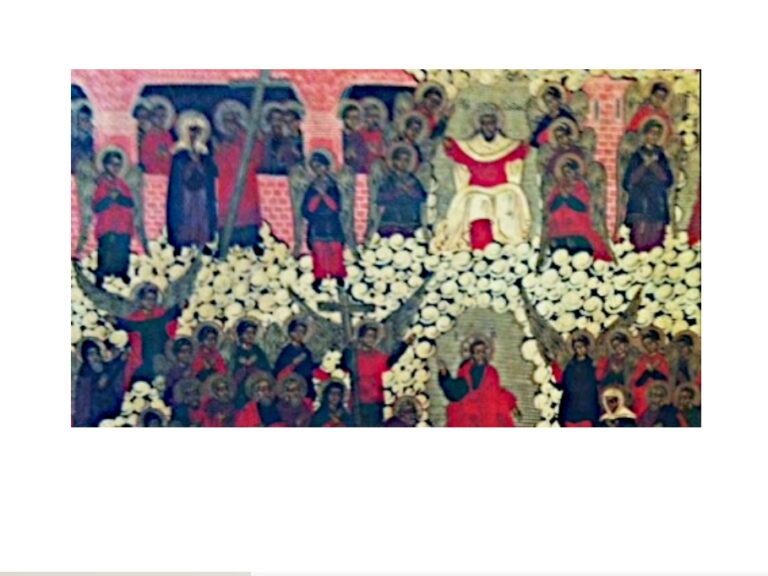

Ikone der Altgläubigen (um 1720)

Diese insgesamt lediglich 43 x 34 Zentimeter kleine Ikone entstand in der Wolgaregion um das Jahr 1720. Sie wird der Kirche bzw. Bewegung der Altgläubigen zugerechnet, die diese Ikone ein halbes Jahrhundert nach ihrer Gründung anfertigen ließ. Insbesondere die Beschriftung der Ikone ist für das Glaubensverständnis der Bewegung zentral. Heute befindet

Meister der Blumenornamentik: Weltgerichtsmalerei (um 1480)

Von dem sogenannten „Meister der Blumenornamentik“ ist diese um 1480 entstandene Torszene auf einem Weltgericht geschaffen worden, das auch einem oberrheinischen oder südschwäbischen Meister zugeschrieben wurde. Es befindet sich heute im Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg (Inventarnummer Gm 110; Leihgabe der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen/Wittelsbacher Ausgleichsfonds). Ungewöhnlich und mir von keinem anderen mittelalterlichem

Karl Hellwig (1911-1993): Fenster der Ebbergkirche aus Hemer (1953)

Die Ebbergkirche, fertiggestellt 1820, ist die evangelische Kirche in Hemer im Sauerland, einer Region mit vielen Kunstwerken zum Thema. Der Bau steht seit dem Jahr 1982 unter Denkmalschutz, auch wegen einer Glaswand, die als beispielhaft für die Nachkriegskunst bewertet wurde.1953 wurde der Innenraum der Kirche umgestaltet und um 180 Grad

Edward W. Hiemer (geb. 1900): Himmelspforten aus der Kirche Immaculate Conception in Columbus (1939)

Es liegt nahe, dass eine Kirche, die den Namen Maria Immaculata trägt, auch die Symbole Mariens künstlerisch thematisiert. So ist es auch der Fall bei der römisch-katholischen Immaculate Conception Church in Columbus (Ohio) im Rahmen der Lauretanischen Litanei. In den USA ist es ansonsten nicht häufig, dass die Jerusalems-Symbole im

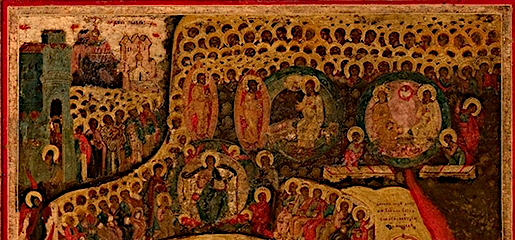

Weltgericht aus der Kiewer Schule (1850)

Die Hamedian Gallery befindet sich in der Via Dolorosa in der historischen Altstadt von Jerusalem. Die Galerie hat sich auf russische Ikonen und religiöse Devotionalien spezialisiert und ist auf diesem Gebiet führend in Israel. 2011 konnte ich die Galerie besuchen und im historischen Jerusalem eine Darstellung des Himmlischen Jerusalem entdecken.

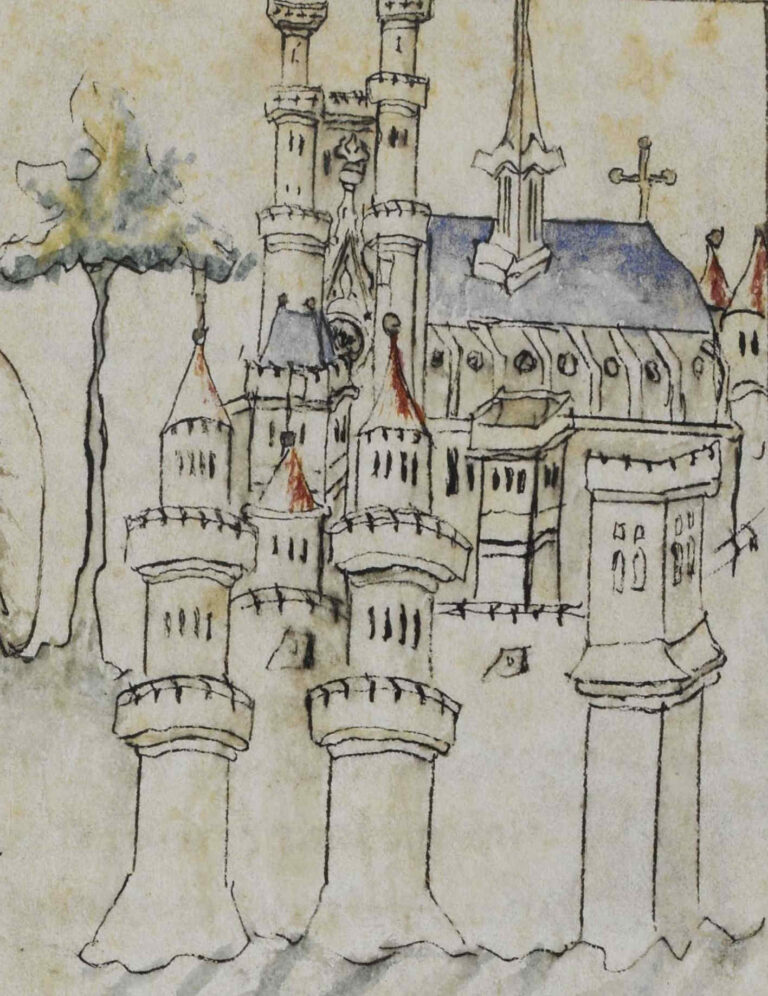

MS Add. 38120: Guillaume de Digullevilles „Pélerinage de la vie humaine“ (um 1400)

Eine fast unkolorierte Ausgabe der Pélerinage ist MS Add. 38120 aus der British Library (London). Das Werk wird auf um die Wende vom 14. zum 15. Jahrhundert datiert. Die feinen Halbgrisaille-Zeichnungen lassen einen talentierten Künstler aus dem Umkreis des französischen Königshofes vermuten. Die erste Miniatur fol. 1r zeigt die noch

Tympanon von Saint-Pierre in Lande-de-Fronsac (um 1120-1130)

Für das Tympanon von Saint-Pierre in der französischen Gemeinde Lande-de-Fronsac (Okzitanien) schwanken die Angaben für die Entstehungszeit zwischen 1020 und 1170, wahrscheinlich ist 1120/30. Damit gehört es, neben Saint Foy in Conques und Notre-Dame-du-Pré in Donzy, zu den ältesten Darstellung eines Neuen Jerusalem an einem Tympanon weltweit. Der hiesige Skulpturalschmuck,

Hans Joachim Burgert (1928-2009): Lichtenradener Kreuz (1963)

Die Dorfkirche von Berlin-Lichtenrade wurde, nach Kriegszerstörungen im Jahr 1943, von 1963 bis 1964 umfassend renoviert und neu ausgestattet. Schon in der unmittelbaren Nachkriegszeit wurde der wieder aufgebaute Kirchenraum mit einem einfachen Holzkreuz über dem Altar versehen, das in etwa die Maße des späteren, heutigen Kreuzes hatte. Dieses wurde von

Karl Stadler (1921-2012): Fenster der ehemaligen Klosterkapelle zu Engelberg (1962)

Der Benediktinerpater Karl Stadler (1921-2012) schuf 1962 in der Hauskapelle des Klosters (heute Sportmittelschule) zu Engelberg (Kanton Obwalden) verschiedene Kunstwerke, darunter die Wandmalerei „Darstellung Jesu im Tempel“ oder auch den Tabernakel. Höhepunkt ist die Glasmalerei „Das himmlische Jerusalem“, in welcher Treppen und Tore der goldenen Stadt angedeutet sind. Diese Tore

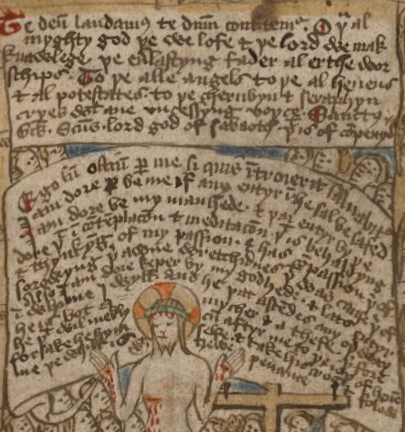

Handschrift Additional MS 37049 (1460/70)

Um 1460/70 entstand in Nordengland im Umkreis der Kartäusermönche eine bemerkenswerte Handschrift. Seit 1905 wird diese als Additional MS 37049 in der British Library in London aufbewahrt. Es ist eine illustre Handschrift mit Dialogen, Legenden, Reiseberichten, Chroniken und Visionsberichten zu ganz verschiedenen christlichen Themen, wie beispielsweise dem Leben des Bischofs

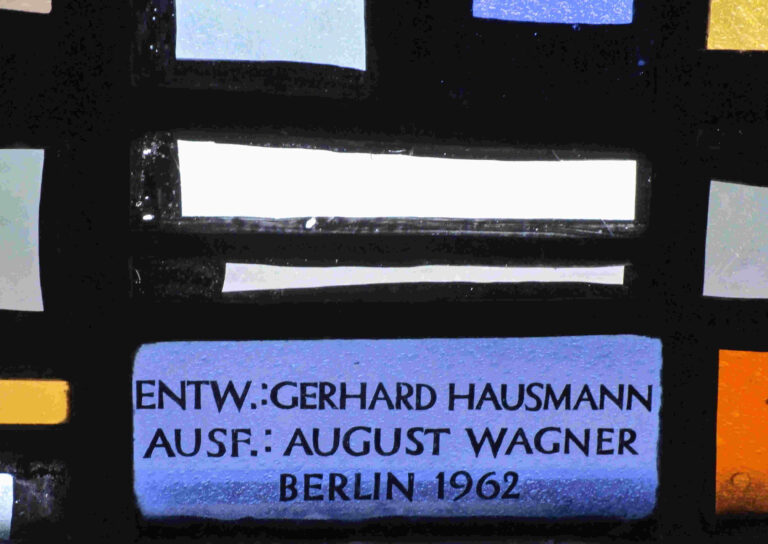

Gerhard Hausmann (1922-2015): Fensterbänder aus der Martin-Luther-Kirche in Hameln (1962)

Das Altarfenster und die beiden Lichtbänder unter dem Dachansatz der Martin-Luther-Kirche in Hameln bei Hannover sind ein einzigartiges Raum- und Gesamtkunstwerk der 1960er Jahre. Vor allem die horizontalen Lichtbänder, die zusätzlich zu weiteren Buntglasfenstern im unteren Kirchenschiff gesetzt sind, tauchen die Kirche, je nach Lichteinfall, in einen dezenten bläulich-gelben Farbton.

Wilhelm Buschulte (1923-2013): Fenster der Kirche St. Foillan in Aachen (1958)

Ein ähnliches Fenster wie in der evangelischen Reformationskirche zur Heiligen Dreifaltigkeit in Worms fertigte der deutsche Glaskünstler Wilhelm Buschulte (1923-2013) ebenfalls im Jahr 1958 in der römisch-katholischen Kirche St. Foillan in Aachen an. Der Einbau war damals Teil des Wiederaufbaus des stark kriegszerstörten Sakralbaus. In St. Foillan schmückt das Himmlische

Gislebertus: Tympanon der Kathedrale von Autun (um 1120)

Bekannt und in der Kunstgeschichte hochgeschätzt ist das Tympanon der Kathedrale von Autun. Wie viele gotische Kathedralen besitzt diese Kirche einen westlichen Haupteingang, der im Tympanon eine Darstellung des Jüngsten Gerichts zeigt. Geschaffen wurde das Werk vom Steinmetz Gislebertus zwischen 1120 und 1135. Der Name Gislebertus stammt von einer in

Rudolf Yelin (1902-1991): Dionysiuskirche in Bodelshausen (1963)

Rudolf Yelin (1902-1991) arbeitete allein im Jahr 1963 an drei Werken, die alle das Himmlische Jerusalem zum Thema hatten: an der Innenausgestaltung der Kirche in Enzberg, dann an einem Wandfresko an der Außenseite für die Stuttgarter Erlöserkirche und an neuen

Ida Köhne (1907-2005): Glasfenster aus St. Marien in Schwelm (1981)

Von Ida Köhne (1907-2005) gibt es nicht allein Malereien wie ein Aquarell, eine Gouache und ein Werk in Mischtechnik, die alle das Himmlische Jerusalem zeigen, sondern auch eine Variante in Glas. Diese entwickelte Köhne für die römisch-katholische Pfarrkirche in Schwelm,

Rudolf Yelin (1902-1991): Evangelische Kirche von Ostelsheim (1961)

Im Jahr 1956 hatte Rudolf Yelin der Jüngere (1902-1991) die Glasfenster der evangelischen Kirche von Althengstett (Nordschwarzwald) fertiggestellt. In Ostelsheim wünschte man das gleiche Motiv. Die dortige Kirche, ebenfalls evangelisch, war mit der Nachbargemeinde Althengstett eng verbunden, die Pfarrer machten

Rudolf Yelin (1902-1991): evangelische Matthäuskirche in Heilbronn-Sontheim (1960)

Rudolf Yelin (1902-1991) setzte auch in den 1960er Jahren seine künstlerische Beschäftigung mit dem Himmlischen Jerusalem fort, das längst zu seinem Haupt- und Lebensthema geworden war. In den 1960er Jahren fertigte er Glasfenster mit diesem Motiv wie am Fließband, jährlich

Ernst Steiner (1935-2024): Gobelin (1979/80)

Ernst Steiners (1935-2024) Auseinandersetzung mit dem Himmlischen Jerusalem mündete, nach einer ersten Malerei 1974, in einen Gobelin, an dem Verena Kaufman von 1979 bis 1980 gewebt hatte. Die Arbeit „Himmlisches Jerusalem“ hat eine Größe von 150 x 150 Zentimetern und

Hilarius Schwarz: Grabsteine aus verschiedenen Schaffensperioden

Hilarius Schwarz hat direkt am Friedhof von Worringen, dem nördlichsten Stadtteil von Köln, sein Atelier, wo auch im Freien eine Auswahl seiner Werke präsentiert wird. Der Steinmetz- und Bildhauermeister führt den Betrieb bereits in dritter Generation und bildete selbst zahlreiche

Über mich

Dr. Claus Bernet

Um etwa 1990 begann ich, mich mit dem Thema Jerusalem zu beschäftigen. Die Stadt habe ich mehrfach bereist und Bücher zu diesem Thema verfasst; erwähnen sollte man vielleicht die Reihe „Meisterwerke des Himmlischen Jerusalem“, den Band „Perlen des Neuen Jerusalem“ und meine Dissertation „Gebaute Apokalypse“. Zahlreiche Aufsätze erschienen immer wieder in Fachzeitschriften (Das Münster, Textilkunst International, Zeitschrift für Sepulkralkultur, u.v. a.). Mit meiner wissenschaftlichen Dokumentation von Jerusalems-Kunstwerken konnten bereits Ausstellungen und Museumskataloge unterstützt sowie Gemeinden bei der Anschaffung von geeigneten Kunstwerken beraten werden. Regelmäßig gebe ich auch Bildvorträge zu diesem Thema. Grundlage der Publikationen und der Bildvorträge sind meine fotografische Sammlung von inzwischen 6.000 Aufnahmen von Glasfenstern, Fresken, Mosaiken und anderen Kunstwerken.