LETZTER BEITRAG

David Hetland (1947-2006): Kapelle des Riverview Place in Fargo (1987)

Riverview Place in Fargo (Nort Dakota), zu dem auch eine Kapelle für die Seniorenwohnanlage gehört, wurde von den Presentation Sisters gegründet. Die Einrichtung wurde zur Bereitstellung von Wohnraum und Pflege entwickelt und verfügt über eine

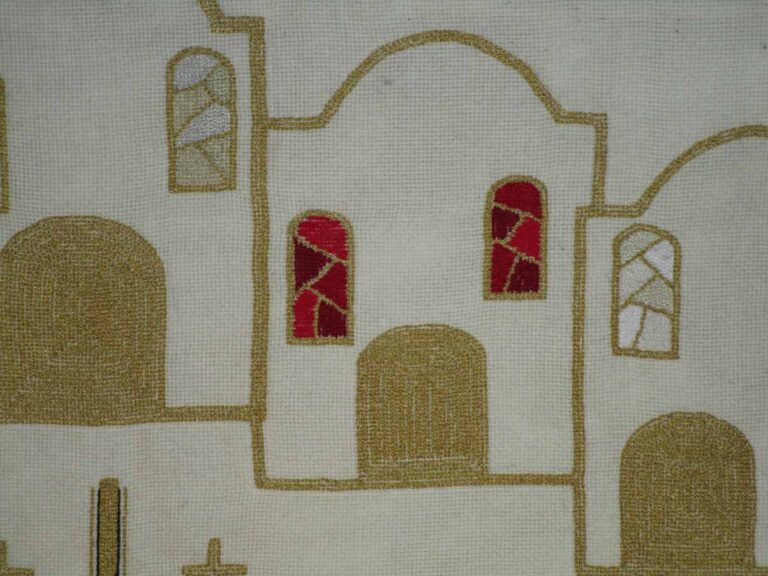

Meike Löffel: Antependium der Auferstehungskirche in Varel (2013)

Die evangelische Auferstehungskirche in Varel im Oldenburger Land besitzt seit dem Jahr 2013 einen neuen Altarparament, den die Kunsthandwerkerin Meike Löffel (geb. 1964) in den Monaten zuvor hergestellt hat. Dies geschah in enger Abstimmung mit dem Friedhofsausschuss der Kirche, die heute überwiegend für Beerdigungen genutzt wird. Es ist eine Arbeit

Gertrudenkapelle in Oldenburg (1481)

1481 wurde das neue Gewölbe des östlichen Langhausjochs der Sankt Gertrudenkapelle in Oldenburg mit Fresken in Kalktechnik ausgemalt. Sie ist heute das älteste und das einzige erhalten gebliebene mittelalterliche sakrale Bauwerk der Stadt. Nach der Reformation wurde die Kapelle evangelisch und die Wandmalereien hat man um 1600 erst gekalkt und

Fresken aus Sankt Nikolai in Edewecht (um 1490)

Edewecht ist eine Gemeinde in Niedersachsen, östlich von Bremen und südlich von Oldenburg. Dort ist die Heimat der Kirche Sankt Nikolai. 1907 wurden dort im Gewölbe unterhalb des Chores spätmittelalterliche Freskenmalereien entdeckt und freigelegt. Wie fast immer bei solchen Freilegungen ging die Schärfe des Originals verloren, auch Nachmalereien sind problematisch.

Retabel der Kirche Sankt Marien, Bad Segeberg (1515)

Das mächtige Retabel im Hauptchor der heute evangelischen Kirche Sankt Marien (eine ehemalige Klosterkirche der Augustiner-Chorherren) in Bad Segeberg (Holstein) ist aus gefasstem und geschnitzten Holz, überwiegend vergoldet. Das Kunstwerk entstand laut Datierung im Jahr 1515, vermutlich von Handwerkern, die kurz zuvor eine ähnliche Arbeit in Salzwedel ausgeführt hatten. In

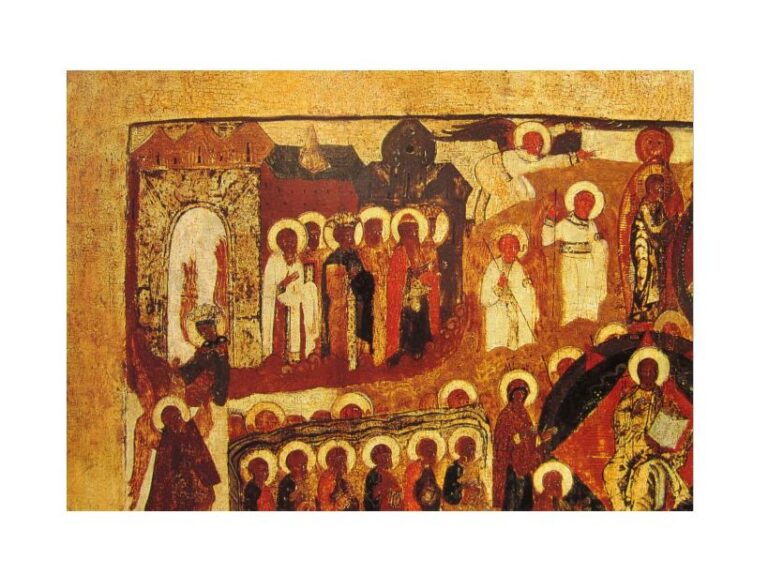

Ikone Doppel-Jerusalem aus Zentralrussland (um 1850)

Diese russische Ikone aus der Mitte des 19. Jahrhunderts ist in Zentralrussland entstanden, die genaueren Umstände wie Provenienz, Auftraggeber und ausführende Künstler sind nicht bekannt. Heute befindet sie sich in einer US-amerikanischen Privatsammlung und steht der wissenschaftlichen Erforschung nicht zur Verfügung. Die Besonderheit dieser Ikone ist das zweifache Erscheinen des

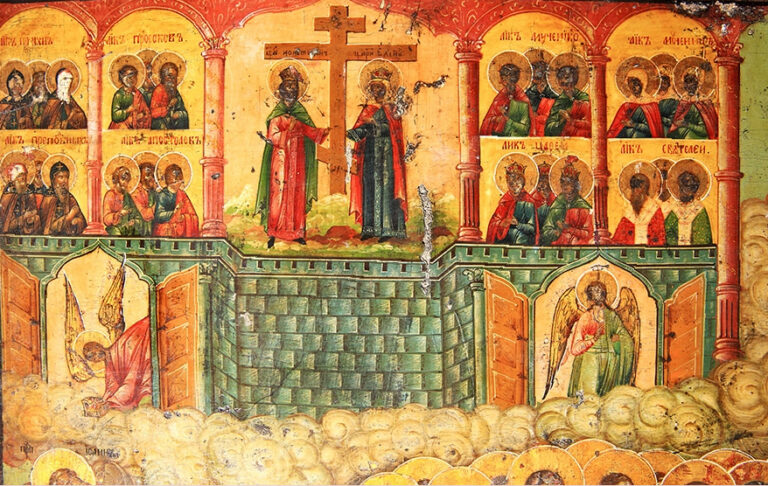

Russisches Weltgericht, Galerie des Palastes Leoni Montanari in Vicenza (18. Jh.)

Dieses Weltgericht aus der italienischen Ikonensammlung der Galerie des Palastes Leoni Montanari in Vicenza in der Region Venetien entstand im 18. Jahrhundert in Nordrussland, unter Einfluss des Jaroslawl-Stils. Konkretes über den Entstehungshintergrund oder die Provenienz sind bedauerlicherweise nicht bekannt; es gibt keine wirklichen Forschungsergebnisse oder verlässliche Literatur zu dieser qualitativ

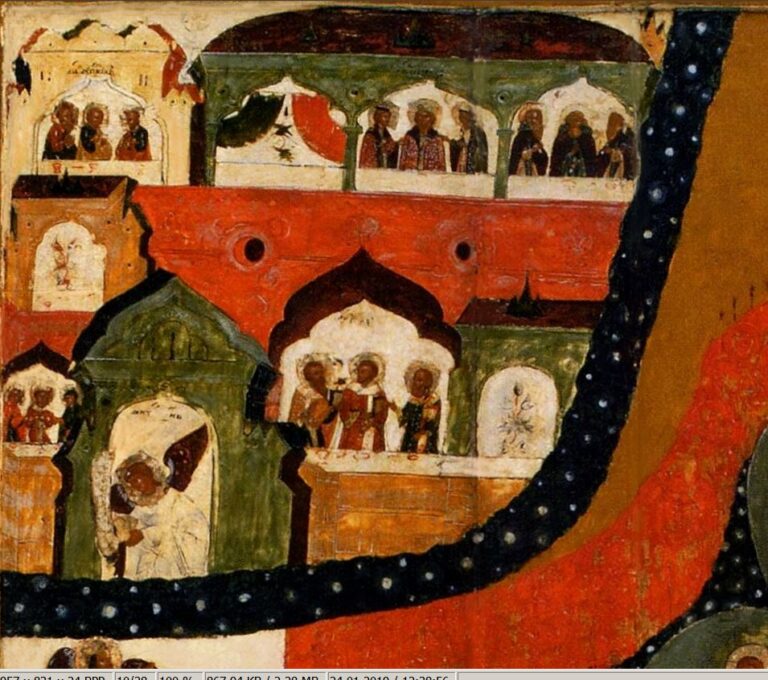

Russische Weltgerichtsikonen mit Doppeltüren (ab 18. Jh.)

Diese Arbeit besitzt die Kirche des Heiligen Märtyrers Clemens in Moskau. Sie schmückt dort einen Hauptpfeiler der Snamensky-Kapelle im Mittelteil der Kirche. Die 150 x 120 Zentimeter große Temperamalerei (spätes 18. Jh.) wurde 2016 von Ekaterina Grabas-Smolentseva umfangreich restauriert, seitdem ist die grün-bräunliche Verschmutzung entfernt, die Ikone hat wieder ihre

Kunstmuseum Jaroslawl: Weltgerichtsikone aus Russland (1650-1700)

Diese Ikone ist aus dem Kunstmuseum Jaroslawl. Über die Herkunft, den oder die Maler, den Auftraggeber oder die Auftraggeberin ist wieder einmal nichts bekannt, wie überhaupt über die Entstehung der meisten Ikonen, bis in die jüngste Zeit, wenig bis eigentlich gar nichts bekannt ist. Die Arbeiten tauchen in den Museen

Initiale Omne bonum (1360-1375)

Aus einem Miniatur-Himmlischen-Jerusalem blickt eine Figur mit einem Kreuznimbus, vermutlich Christus. Sein Kopf scheint über den Torzinnen nach außen zu sehen. Die Stadt ist durch zwei sich verjüngende blau-rote Türme eingegrenzt, ansonsten ist von ihr aufgrund des engen Raums nicht viel zu sehen. Sie macht mit hohen Mauern und extrem

Fresko aus Sint Genoveva in Zepperen (1509)

Das gesamte südliche Querschiff der römisch-katholischen Kirche Sint Genoveva in Zepperen (Belgien) ist mit einer Wandmalerei überzogen, die in einer Höhe von 3,70 Metern ansetzt und sich nach oben bis zum Ansatz des Kreuzrippengewölbes zieht. Thema ist das Weltgericht. Viele Einzelheiten, etwa das Wiegen der Seelen durch den Erzengel Michael

Jerusalemsbanner mit Weltgericht aus Moskau (1695)

Ikonen auf Textil mit einer Darstellung des Himmlischen Jerusalem sind, vor allem aus der Frühen Neuzeit, etwas sehr Seltenes und Kostbares. Dieses Jerusalemsbanner aus Moskau ist auf das Jahr 1695 datiert. Für die gesamte Ostkirche ist es die älteste erhaltene Darstellung einer Textilarbeit. Man wüsste gerne mehr über die Entstehungshintergründe,

Ukrainische Weltgerichtsikone (15. Jh.)

Die orthodoxe Kirche von Linyna in der Region Staryj Sambir (westliche Ukraine an der Grenze zu Polen) besitzt eine wertvolle Weltgerichtsikone, die jüngst von der Kunsthistorikerin Marta Fedak erforscht und dokumentiert wurde. Dennoch sind weiterhin Fragen offen, wie die Provenienz, der oder die Auftraggeber oder noch ganz andere Überlegungen, die

MS Add. 47672: Bibelausgabe (um 1380)

Unter allen Jerusalemsdarstellungen ist diese eine besonders helle und lichterfüllte, vergleichbar nur noch mit MS 1191 von Christophorus Orimina (um 1360): Die Gelbtönung, die das Gold der Stadt visualisiert, mit den dazwischen liegenden blauen, roten und grünen Edelsteinen machen das Bild zu einem strahlenden Höhepunkt der Jerusalemsikonographie. Links, in rötlichem

Griechisch-orthodoxes Weltgericht (um 1920)

Dieses Detail gehört zu einer umfassenden Weltgerichts-Ikone mit der Himmelspforte, die hier einmal verschlossen ist. Die Arbeit ist aus Griechenland, wo sie um 1920 entstanden ist. Es handelt sich nicht um eine Ikonenmalerei auf Holz, sondern um eine Lithographie, die in einem Buch oder als Einzelblatt für fromme Kunden erschienen

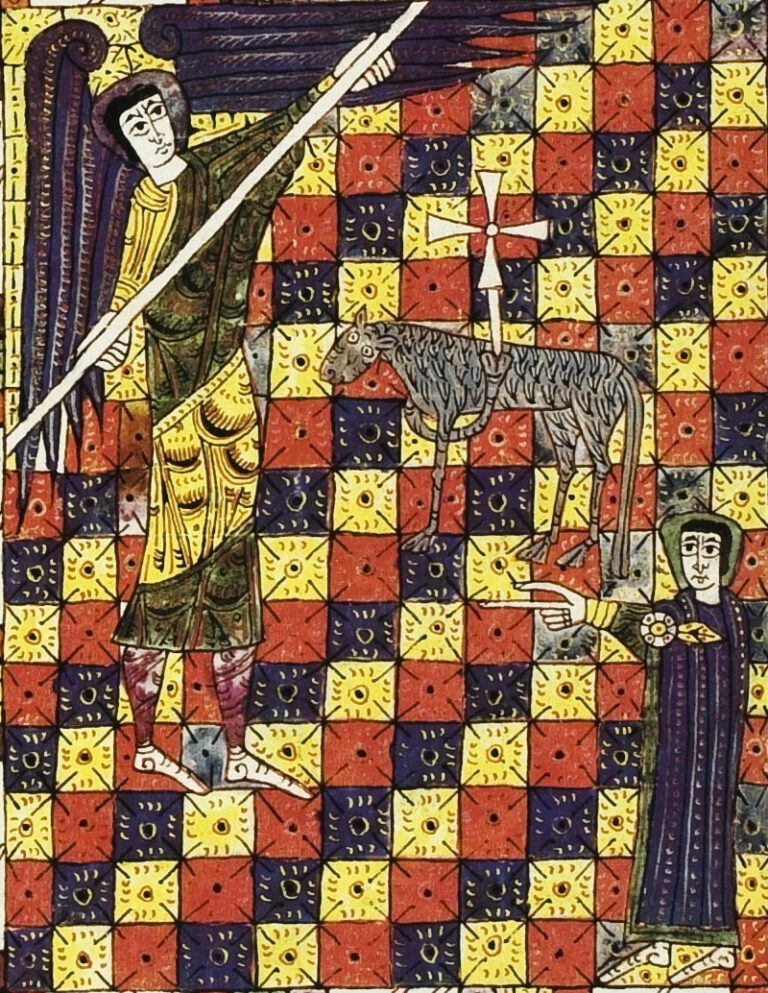

Illustrator Petrus: Silos-Beatus (1091-1109)

Der Silos-Beatus ist der jüngste der Beatus-Codici im traditionellen Stil und in westgotischer Minuskel verfasst. Wie aus mehreren Kolophonen (fol. 275v, 276, 277v) hervorgeht, wurde der Text von den Schreibern Dominicus und Munnius im April 1091 in einem kastilischen Kloster abgeschlossen, während die Miniaturen vom Illustrator Petrus erst am 1.

Wolf-Dieter Kohler (1928-1985): Christuskirche in Heidenheim (1957)

1956 hatte Wolf-Dieter Kohler (1928-1985) für die Bartholomäuskirche in Oberboihingen ein Glasfenster mit dem Neuen Jerusalem geschaffen, welches gut angenommen wurde und seine Auftragslage förmlich nach oben katapultierte: Allein im Jahr 1957 entstanden nicht weniger als vier Glasfenster für verschiedene

Rudolf Yelin (1902-1991): Veitskirche in Mainhardt (1964)

Ende der 1950er bis Mitte der 1960er Jahre gab es eine Tendenz im Sakralbau, das Himmlische Jerusalem durch vor- und zurückspringende Ziegelsteine im Altarbereich zur Darstellung zu bringen. Die Wirkung wurde gewöhnlich dadurch gesteigert, dass farblich unterschiedliche Ziegel benutzt wurden

Wolf-Dieter Kohler (1928-1985): Schöllkopfkapelle in Kirchheim unter Teck (1954)

1954 sollte das zentrale Altarfenster der Kapelle am alten Friedhof (Schöllkopfkapelle) von Kirchheim unter Teck neu gestaltet werden. Anlass war damals das fünfzigste Jahresjubiläum der Kapelle. Man entschied sich für den Glasmaler Wolf-Dieter Kohler (1928-1985), der sich gerade selbstständig gemacht

Wolf-Dieter Kohler (1928-1985): Henri-Arnaud-Kirche in Schönenberg (1949)

Die evangelische Kirche in Schönenberg bei Ötisheim im Enzkreis besitzt eine der wenigen Waldenserkirchen. In Deutschland sind es kleine Kirchen, von außen und innen bescheiden gestaltet, meist in entlegenen Regionen, nie in der Ortsmitte, sondern immer am einstigen Rand oder

Rudolf Yelin (1902-1991): Trossingens Martin-Luther-Kirche (1973)

Matthias Hohner war im 19. Jahrhundert ein führender Musikinstrumentenbauer und hatte in Trossingen die Musikinstrumentenfirma Hohner gegründet. Sein gleichnamiger Sohn expandierte und wandelte die Kommanditgesellschaft um in ein Aktienunternehmen an der Stuttgarter Börse. Viele Jahre engagierte sich der bekennende Protestant

Rudolf Yelin (1902-1991): Pauluskirche in Sickenhausen (1978)

Mit über achtzig Jahren hat Rudolf Yelin (1902-1991) das Himmlische Jerusalem noch einmal neu erfunden. Zuvor hatte er dieses Bildmotiv schon oftmals in verschiedenen Kontexten dargestellt, aber noch nie als Lichtband. So stand er vor der Herausforderung, seine vertikalen Lösungen

Über mich

Dr. Claus Bernet

Um etwa 1990 begann ich, mich mit dem Thema Jerusalem zu beschäftigen. Die Stadt habe ich mehrfach bereist und Bücher zu diesem Thema verfasst; erwähnen sollte man vielleicht die Reihe „Meisterwerke des Himmlischen Jerusalem“, den Band „Perlen des Neuen Jerusalem“ und meine Dissertation „Gebaute Apokalypse“. Zahlreiche Aufsätze erschienen immer wieder in Fachzeitschriften (Das Münster, Textilkunst International, Zeitschrift für Sepulkralkultur, u.v. a.). Mit meiner wissenschaftlichen Dokumentation von Jerusalems-Kunstwerken konnten bereits Ausstellungen und Museumskataloge unterstützt sowie Gemeinden bei der Anschaffung von geeigneten Kunstwerken beraten werden. Regelmäßig gebe ich auch Bildvorträge zu diesem Thema. Grundlage der Publikationen und der Bildvorträge sind meine fotografische Sammlung von inzwischen 6.000 Aufnahmen von Glasfenstern, Fresken, Mosaiken und anderen Kunstwerken.